不動産業界に身を置く方々の中には、顧客から土下座を要求されるという、到底看過できない経験をお持ちの方もいるでしょう。

恥ながら申し上げれば、筆者自身も複数回、そのような理不尽な要求を受けたことがあります。

土下座にまで至らなくても、「この不始末、一体どう償ってくれるんだ」と厳しく詰め寄られた経験は、枚挙にいとまがありません。

顧客に頭を下げることを職務と割り切り、泰然自若としていられる強靭な精神力をお持ちの方であれば問題ないかもしれませんが、しかしながら、誰もがそのような強さを持つわけではありません。

非が自身にあれば謝罪は当然の行為ですが、中には筋違いの要求を繰り返し、それが叶わないことに憤慨して謝罪を強要する不当なケースも散見されます。

「悪いことをしたら謝る」という教えは、幼少期から私たちに根付いている倫理観ですが、決して理不尽な要求に対して謝罪を求める趣旨ではありません。

近年、大手企業を中心に、カスタマーハラスメント対策を明確に打ち出し、不当な要求には毅然とした態度で臨む姿勢を示す企業が増加傾向にあります。

しかしながら、従業者10名以下の企業が全体の9割以上を占める不動産業界においては、残念ながら具体的な対策を講じている企業は少数に留まります。

特に、高額な財産を扱う不動産業界は、些細なトラブルが深刻な事態へと発展する潜在的なリスクを常に孕んでおり、不当な要求に心を痛め、離職を余儀なくされる従業者が後を絶たないという憂慮すべき現状があります。

そのような状況を鑑み、筆者は2023年に2本、2024年に1本のカスタマーハラスメントに関する記事を「不動産会社のミカタ」に寄稿いたしました。

その記事を読まれた経営者の方から、具体的なカスハラ対策とその手順、さらにはホームページに掲載する適切な文面についての相談がありました。

そこで今回は、同様の悩みを抱える不動産業者の皆様に向けて、厚生労働省が提供する「カスタマーハラスメント対策マニュアル」を基軸とし、実効性のある社内ルールとその対策について具体的に解説します。

具体的な定義は存在しない

一般的にカスタマーハラスメントは、正当な範疇を超える過剰な要求や、事実に基づかない不当な言いがかりといった悪質なクレームを指しますが、顧客からの正当な意見や要望を包含するものではありません。

ですが、カスタマーハラスメントがマスコミで取り上げられる機会が増加したからでしょうか、顧客からの正当な主張も全て、カスタマーハラスメントだと主張する従業者もいるため注意が必要です。

このような状態が発生するのも、顧客対応のあり方や判断基準は企業や業界によって差異が大きいため、統一された明確な定義が存在していないからです。

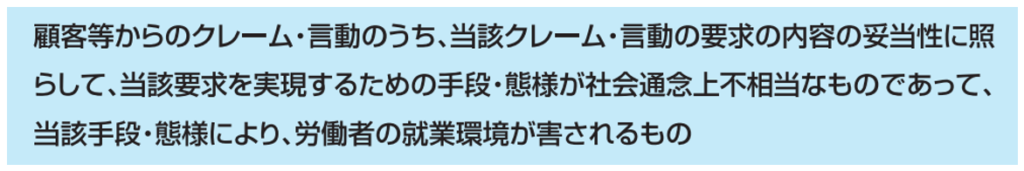

このような背景から、厚生労働省は「カスタマーハラスメント対策マニュアル」において、便宜的に以下の通りカスタマーハラスメントを定義しています。

このうち、「顧客等」とは契約締結済みの顧客のみならず、潜在的な顧客を含む広範な概念を指します。「社会通念上不相当なもの」とは、要求された内容に実現に必要な手段や態様が著しく困難であることを意味します。

そして、「労働者の就業環境が害される」とは、不当な要求に応じることにより、労働者が人格や尊厳を侵害され、精神的または肉体的に苦痛を被る状態を指します。

特に、不当な要求によって就業環境が著しく悪化し、労働者の能力の発揮に重大な悪影響が生じる可能性が高い場合や、看過できない状況であると判断される場合には、企業が主体的に介入し、問題解決を図る必要性があります。

この概念は、企業内におけるパワーハラスメント、セクシャルハラスメント、モラルハラスメントといった各種ハラスメントにも共通する重要な視点です。

さて、不動産業において経営者の高齢化が顕著な傾向として存在しますが、経験豊富な叩き上げの経営者ほど、ハラスメント問題に対する意識の低い傾向が見受けられます。

不動産業経営者の集まりでよく、「昨今些細なことでもすぐにハラスメントだと指摘され、実にやりにくい。我々が若い頃は……」といった嘆きを耳にすることも少なくありませんが、時代は確実に変遷しています。

インターネットの普及により情報格差は縮小し、従来の言い逃れが通用しない状況は明らかです。

顧客との連絡手段もSNSが一般化している現代において、旧態依然の認識は通用しません。

経営者自らが時代の変化を的確に理解し、適切な対策を講じることが喫緊の課題と言えるでしょう。

社会通念上不相当な言動を明確にする必要がある

前述の通り、カスタマーハラスメントに画一的な定義は存在せず、その範囲は業界、企業規模、そして業務内容によって変動します。

したがって、自社において具体的にどのような要求をカスタマーハラスメントと認識するか、明確な基準を定めることが急務となります。

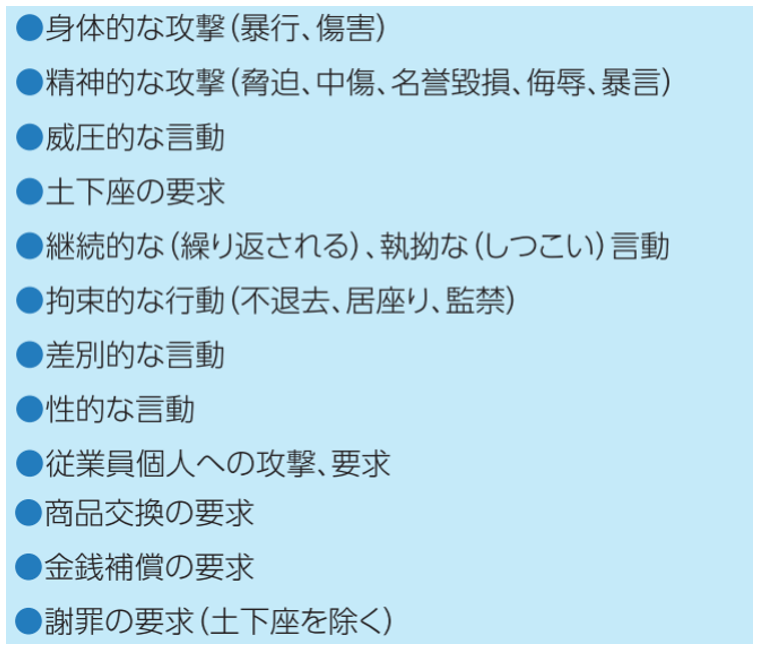

参考として、「カスタマーハラスメント対策マニュアル」では、以下の要求が社会通念上不相当な言動に該当する可能性が高いと示唆されています。

不当な要求に対する具体的な対策、証拠収集の重要性、そして対応時の留意点については、不動産会社のミカタにて、【心が折れる前に理解しておきたい】不動産業界におけるカスハラ傾向と対策_と題する記事で詳述しておりますので、是非ご一読ください。

同様に、過度なカスタマーハラスメントに適用される可能性がある刑事罰については、【度を越した要求に応じる必要はない!】覚えておきたいカスハラの定義と対応方法_と題する記事で既に解説しております。

本稿では特に、具体的な社内基準の設定と、自社のホームページに掲載するための具体的な文書作成に焦点を当て、次項から詳細な解説を開始いたします。

判断基準を明確にする

カスタマーハラスメントに適切に対処するためには、不動産業者としての自社の特性と業務範囲を明確にした上で、企業内における共通認識と対応方針を確立し、全従業員に周知徹底することが肝要です。

そのための指針として、以下の点を深く検討する必要があります。

①不動産業の特性に鑑み、どこまでの要求が妥当性を有するか

②要求を実現するための手段・態様は、社会通念上相当と認める範囲をどこまでとするか

上記の検討を踏まえ、例えば次のような判断基準を設定することが可能です。

A. 説明責任:宅地建物取引業法で規定された重要事項説明の範囲を逸脱せず、顧客からの特別な調査依頼を受け、かつこれを受任した場合を除き、適切な説明がなされていれば責任は履行されたものとみなす。

B. 調査範囲:物件調査については、通常の注意義務に基づき現状を確認し説明するに留め、契約不適合に関する専門的な調査や鑑定については、調査義務を負わない。原則として、予見可能であり、かつ宅地建物取引業法で明示された調査範囲内とする。

実務上、不動産における紛争の多くは説明責任の不履行に起因し、その事態が深刻化することで不当な要求へと発展する事例が頻繁に見られます。

したがって、調査および説明の範囲を明確化し、これを社内全体で共有することにより、説明責任を十分に果たしているにもかかわらず、過度な要求を受けていると判断することが可能になります。

同様に、契約不適合責任に関しても、売主による「物件状況報告書」が適切に買主に交付された場合、専門的な調査や鑑定に関する調査義務は発生しません。

また、物件の状態に懸念がある場合にはインスペクションの実施を推奨し、顧客がこれを希望する際にはインスペクターを斡旋することで、契約不適合に関する調査責任は果たされたと判断できます。

このような判断基準の明確化は、各社の業務内容に応じて個別の取り決めが必要となるものの、明確な判断基準を設定することで、顧客からの要求が正当な主張であるか否かを客観的に判断することが可能となります。

基本方針をホームページに掲載する

実効性のあるカスタマーハラスメント対策の一環として、基本方針を自社ホームページで明示することは極めて有効です。

不当な要求に直面した場合、「弊社のホームページに掲載している方針に基づき、不当な要求に該当する迷惑行為に対しては、警察・弁護士等と連携し、厳正に対処させていただきます」と明確に通告することが可能となるからです。

しかしながら、「カスタマーハラスメントに対する方針」を策定し、これを公表している不動産業者の数は多くありません。

経営者にその理由を尋ねると、「サービス業である以上、一定程度の過度な要求はやむを得ない。顧客を威嚇するような方針を公にすれば、売上減少に繋がりかねない」といった意見が散見されます。

一見、もっともな意見に聞こえるかも知れませんが、不当な要求に対応する従業員の精神的負担、そしてその実現に要する費用や時間を考慮すれば、それは決してサービス業の本質に合致するものではありません。

過度な要求であるか否かを厳格に見極め、毅然と対応することが、結果として企業の利益を守ることにつながるのです。

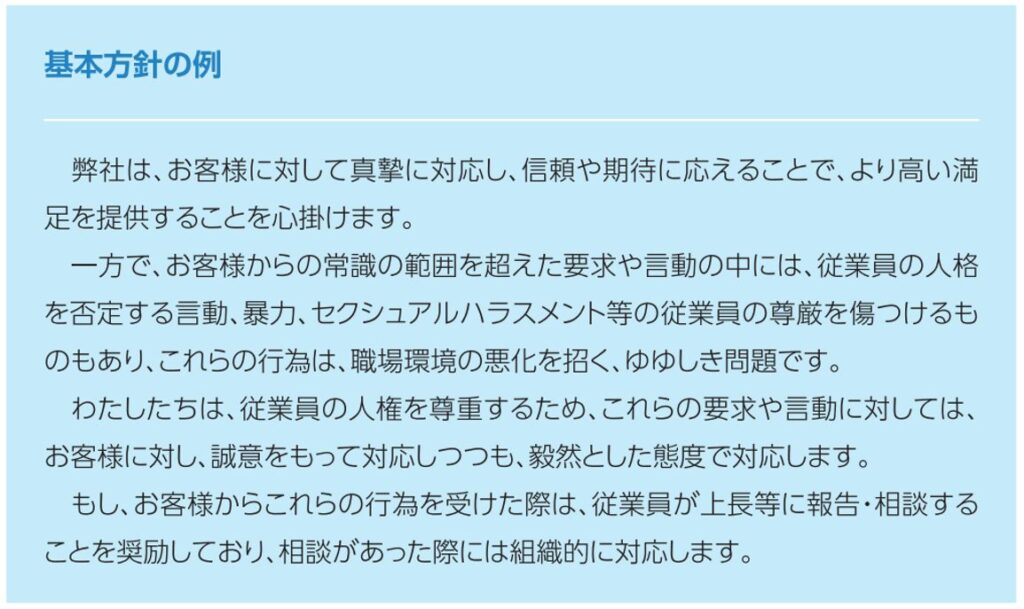

このような認識に基づき、「カスタマーハラスメント対策マニュアル」では基本方針の雛形を提示しています。

この雛形を参考に、各社の実情に合わせた方針を策定することが推奨されます。

ただし、単に方針をホームページに掲載するだけでは十分とは言えません。

少なくとも方針に続き、カスタマーハラスメントの定義、対応姿勢、そして具体的な取り組みを明示する必要があります。

以下、それぞれの記載例を示します。

株式会社〇〇のカスタマーハラスメントに対する基本方針

弊社は、法令を遵守し、お客様に対し誠実かつ丁寧に対応することで信頼と期待に応え、より高い満足をご提供できるよう努めております。しかしながら、昨今、一部のお客様による弊社従業者に対する「不当・過剰な要求」が見受けられ、職場環境を著しく悪化させる事態が発生しております。

弊社は、授業員がお客様から不当な行為を受けた場合、速やかに上司等に報告・相談することを推奨しています。事態が確認された際には従業者の人権を尊重する観点から、要求に対して誠意を持って対応しつつも、組織として毅然と対応してまいります。

●カスタマーハラスメントの定義

弊社は、厚生労働省「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」(2022年2月)に基づき、お客様からのクレーム・言動のうち、当該要求等の内容が妥当性を欠き、または当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当であり、「従業者の就業環境が害される」以下のものを、カスタマーハラスメントと定義いたします。

※ 以下の項目は例示であり、これらに限定されるものではありません。

1. 身体的、精神的な攻撃(暴行、傷害、脅迫、中傷、侮辱、暴言)や威圧的な言動

2. 上記に類する行為の継続

3. 土下座の要求

4. 拘束を伴う行動(不退去、居座り、監禁)

5. 差別的、あるいは性的な言動

6. 従業者個人への攻撃や不当な要求

7. 従業者の個人情報に関し、SNS・インターネット等への不適切な投稿(写真・音声・動画を含む)

8. 不合理または過剰なサービスや金銭の要求

9. 法令や契約に反する行為の要求

10. 正当な理由のない契約解除の示唆、過剰な補修請求や代品提供の要求

●カスタマーハラスメントへの対応姿勢

弊社は従業者を保護するため、カスタマーハラスメントが確認された場合、以降のお客様への対応を中止させていただくことがあります。さらに、悪質であると判断された場合には、警察・弁護士等の関係機関に相談のうえ、法的措置を含む厳正な対応を講じます。

●弊社における取り組み

弊社では、適正な要求とカスタマーハラスメントを適切に判断して対応するため、以下の取組を実施しております。

1. 本基本方針による企業としての明確な姿勢の表明

2. 従業員への周知・啓発活動の実施

3. 従業員に対する教育・研修の実施

4. 従業員が安心して相談・報告できる体制の整備

このように、基本方針、定義、対応姿勢、そして具体的な取り組みを策定し、ホームページに掲載することで、従業員が不当な要求を受けた際に、公にされた基本方針を根拠として、毅然とした態度で対応することが可能となるでしょう。

まとめ

カスタマーハラスメント対策の構築は、従業員の保護を主眼とするものでありながら、同時に、被害を受けた従業員からの企業責任追及を防ぐという、企業防衛の側面も内包しています。

本稿ではカスタマーハラスメントに対する基本方針の例を示しましたが、前述の通り、上場企業を除く大半の不動産会社においては、未だ方針の策定に至っていません。

しかしながら、東京都が全国に先駆け令和7年4月1日より「カスタマーハラスメント防止条例」を施行した事実は、今後、他の自治体においても法整備が進む可能性を示唆するものです。

東京都の条例は、企業にカスタマーハラスメント対策の構築を義務付ける一方で、直接的な罰則規定は設けていません。

しかし、不当な行為の内容によっては、条例の有無にかかわらず、既存の法律に基づく処罰の対象となる可能性を示唆しています。

特筆すべきは、カスタマーハラスメントの行為者となり得る「顧客等」に対しても、条例第4条において「何人も、あらゆる場において、カスタマーハラスメントを行ってはならない」と明確に規定し、さらに第7条では顧客の「責務」も明示している点です。

例えば、同条第1項では「顧客等は、就業者に対する言動に注意を払うよう努めなければならない」と定めています。

改めて強調するまでもなく、職業の貴賤を問わず人は全て平等です。

サービス業に従事する者であっても、その原則は揺るぎません。しかし、顧客であるとの優位性が、時にこの原則を凌駕するのです。

高額な取引であり、権利関係など複雑な要素が多岐に渡る不動産業界は、時にクレーム産業と揶揄されます。

過失があった場合は真摯に謝罪し、是正措置を講じるのは当然の責務ですが、過剰な要求にまで応じる必要はありません。

従業者の健全な就業関係を維持するという観点からも、速やかにカスタマーハラスメントに対する基本方針を策定し公にすることが、不動産業全体における喫緊の課題と言えるでしょう。