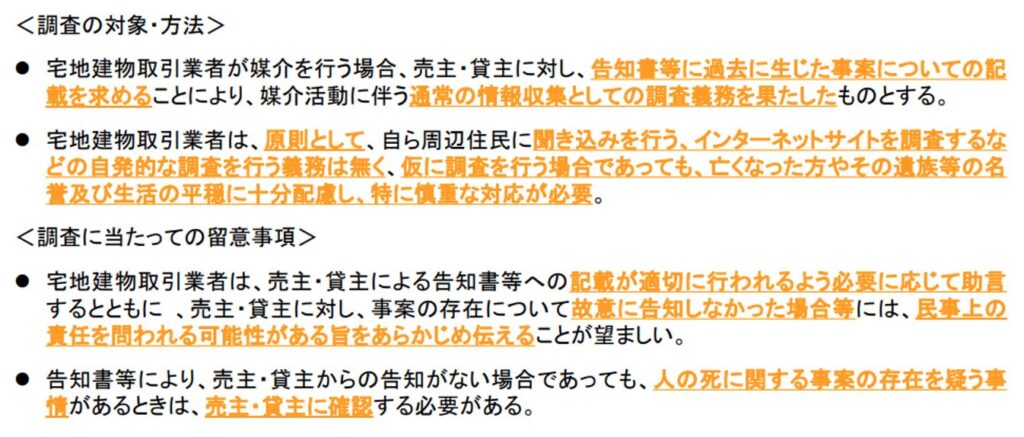

国土交通省が令和3年10月に策定した「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」では、宅地建物取引業者が売主・貸主に対して告知書等への記載を求めることにより、通常求められる調査義務を果たしたものと整理されています。

これにより、「人の死」に関して、宅地建物取引業者に積極的な調査義務のないことが明確に示されました。

さらに、賃貸物件については概ね3年を経過すれば告知不要とされており、これにより、策定以前と比較して業務負担が大きく軽減されました。

しかしながら、同ガイドラインはあくまで一般的に妥当と考えられる事項を整理したものであり、売買物件における告知不要期間については具体的な言及がありません。

そのため、現在でも「10年経過すれば告知は不要」とする見解や、「建物の解体後3年経過すれば告知不要」といった法的根拠の不明確な見解も見受けられます。

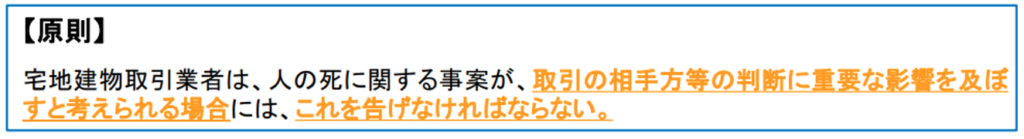

ガイドラインには「人の死の発生から経過した期間や死因にかかわらず、買主・借主から事案の有無について問われた場合や、社会的影響の大きさから買主・借主において把握しておくべき特段の事情があると認識した場合は告げる必要がある」と明記されています。

このように、居室内での人の死が取引判断に与える影響度は当事者によって異なるため、事案ごと慎重に対応することが求められます。

したがって、不動産業者はガイドラインを遵守したとしても、必ずしも責任が免責されるわけではないことに留意すべきです。

先日、社会的に大きな注目を集めた事件が発生した家屋の売却について、相続人の方から依頼を受けた営業担当より相談がありました。

「全国的に報道された事件で、かつ近所のほとんどの住人が正確な位置を知っている物件なので、相続人は建物を解体し、当面駐車場として運用した後、数年後に売却したいとの意向なのですが、実際、更地にしてから何年経過すれば告知不要となるのでしょうか」というものでした。

確かに、心理的瑕疵は時間の経過と共に希釈されますから、建物の解体がその効果を高める可能性はあります。

しかしながら、具体的に何年経過すれば告知不要になるという明確な基準は存在しません。

したがって、慎重な判断を行うのであれば、事件発生からの期間を問わず告知を継続するという方針も選択肢となります。

今回は、過去の裁判例を参考にしながら、告知の判断基準について考察したいと思います。

告知の判断基準

同ガイドラインでは、裁判例や取引実務などを踏まえ、一般的な基準として、自然死あるいは日常生活における不慮の死については、事案発覚からの経過期間の定めなく告知不要としています。

ここで、具体的な事例を検討してみましょう。

独居の高齢者が浴槽に沈んだ状態で死亡しているのを、通いのホームヘルパーが発見し、警察に通報した。

捜査の結果、死亡原因は入浴中に発生した心筋梗塞と断定され、事件性はないと判断された。

この事例において、死亡原因はガイドライン上の「自然死」に該当するため、形式的には告知不要と解釈することも可能です。

しかし、発見時の状況、すなわち浴槽内という特殊な場所での死亡、そしてそれに伴う警察の介入は、買主・借主の心理に少なからず影響を与える可能性が高いと推測されます。

ここで、仮に心筋梗塞による浴槽内での溺死であっても、同居家族などが速やかに発見し、警察の介入を招くことなく事態が収束していたならば、告知の必要性は低いと判断できるでしょう。

このように、たとえ死亡原因が自然死であっても、発見時の状況や事後の対応といった特殊な要素を総合的に考慮し、事案ごとに慎重に判断することが、将来的な紛争を回避する上で極めて重要です。

同様に、自然死であっても発見の遅延により遺体の腐敗が進行し、特殊清掃を必要とするに至った場合には、その状況の特異性から、原則として告知義務が生じると考えられています。

告知の有無を判断するのは困難

筆者は、不動産情報サイトへの多数の寄稿を通じて、同業他社や当事者から告知事項当該性の判断に関する相談を多く受けています。

これは、ガイドラインが示す判断基準に、どうしても曖昧な部分が含まれていることが起因すると考えられます。

例えば、自殺や他殺といった死亡事例はもちろんのこと、自然死であっても、その事実を原因として特殊清掃やリフォームが実施された場合には告知が必要であるという認識は一般的です。

しかし、自然死であり特殊清掃が実施されなかったとしても、前述の事例のように、発見時の状況やその他の諸条件によって告知が必要と解釈される場合があり、その判断は容易ではありません。

これは、ガイドライン自体が現時点における裁判例や取引実務に照らし、一般的な基準として取りまとめられたものであり、個々のケースにおける判断は、最終的に宅地建物取引業者の主観に委ねられる部分が大きいためです。

宅地建物取引業者の告知義務に関する対応が問題となった場合、行政庁はガイドラインを監督の参考としますが、それはあくまで宅地建物取引業法上の見解に過ぎず、業者が民事上の責任を免れる根拠となるわけではないことに留意する必要があります。

さて、事故等の具体的な内容にかかわらず一律に「告知あり」とした場合、売買価格や賃料は近傍同種の相場と比較して10~50%程度下落する可能性があります。

事件に対する認知度や立地、市場の状況によっては、50%以上の価格低下を招き、それでも成約に至らないケースも考えられます。

このように、告知の有無は取引に多大な影響を与えるため、物件所有者は可能な限り告知を避けたいと考えるのが実情でしょう。

不動産業者が売主に対して正確な告知を促したにもかかわらず、それに反し告知義務を怠った場合、重大な過失が存在しない限り直接的な責任を問われることは少ないと考えられますが、トラブルに巻き込まれる可能性は否定できません。

![]()

したがって、告知がないからと安易に判断するのではなく、疑わしい点があれば確認し、得られた情報に基づいて告知の必要性を慎重に判断し、適切な助言を行うことが、不動産業者には求められるのです。

判断基準の理解を深めるため裁判例を知る

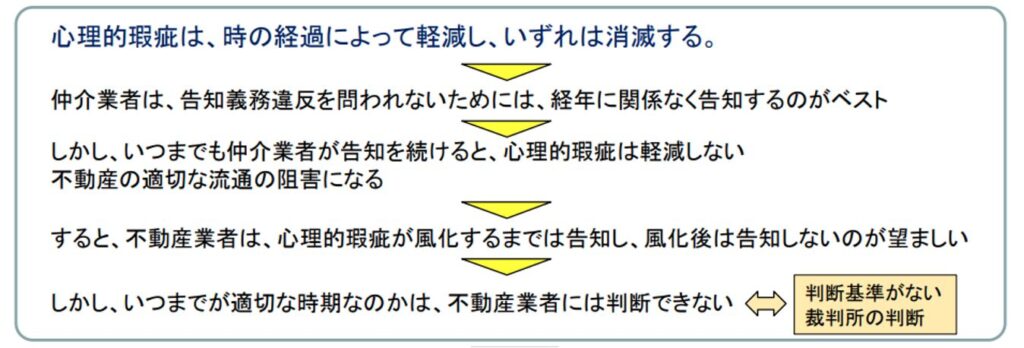

告知に関する判断において最も困難な要素の一つが、事件の発生からいかなる期間を経過すれば告知が不要となるかの線引です。

また、建物が解体された場合、事件が家屋で発生し搬送先の病院で死亡した場合の取り扱い、転落による死亡事故における落下地点の取り扱いなどについても、一般的に妥当と整理できるだけの裁判例や取引実務の蓄積が十分ではないため、ガイドラインでは今後、適宣見直しを行うとしています。

明確な基準が存在しない以上、不動産業者は個々の状況に応じて判断を下す他ありません。

最も単純かつリスクの少ない対応は、判断に悩む事例を全て「告知あり」とすることです。

しかしながら、前述の通り、「告知あり」とすることで物件の売買価格や賃料の大幅な低下を招く可能性があります。

そのため、所有者から「建物を解体して5年以上経過しているため、告知は必要ではないか」といった判断を迫られる場面も想定されます。

そのような状況において、関係者が納得できるだけの根拠を提示し、説得力のある説明を行わなければ、不信感や反感を招く可能性があります。

その際、参考となるのが、心理的瑕疵に関する過去の裁判例です。

例えば、平成28年7月29日の神戸地方裁判所による判決では、マンションの一室における他殺が疑われる状況下での家族2名の死亡について、事件発生から8年9ヶ月後の時点においても告知義務が認められました。

また、同地裁は、建物内で殺人事件が発生した後に当該建物が取り壊され、7年を経過した場合であっても告知義務が存在すると判断しています。

さらに遡り、平成12年8月31日の東京地方裁判所の判決では、判決当時から50年以上前に発生した猟奇殺人事件について、心理的瑕疵が認められました。

一方で、平成26年8月7日の東京地方裁判所の判決では、購入した土地上に存在した建物において17年前に焼死者を伴う火災事故があったことを隠れた瑕疵であると提訴した原告の請求が棄却されています。

これらの裁判例は、一般財団法人不動産適正取引推進寄稿が運営する「RETIO」のウエブサイトを検索することで、多数閲覧することが可能です。

https://www.retio.or.jp/case_search/search_top/

様々な裁判例を詳細に検討すると、事件や事故の発生からの経過年数、建物の既存、近隣住民の認知度など、事案ごとに異なる多岐にわたる要素が総合的に考慮され、判断が下されていることが理解できます。

このように、告知の有無の判断は極めて困難なのです。

しかし、前述の50年以上前の猟奇殺人について心理的瑕疵が認められた事例が示すように、裁判所が重視する点は、事件に関する近隣住民の認識が時間経過によっていかに希釈されたか、換言すれば、歴史的背景に根ざした心理的瑕疵の程度と言えるでしょう。

最終的な判断は、総合的な要素を勘案して下されますが、平成11年2月18日に大阪地方裁判所の判決において、土地付中古住宅を取り壊して新築住宅を建築する目的で購入した買主業者が、建物の解体後に当該建物で2年前に売主の母親が首を吊って自殺した事実を知り、契約解除と損害賠償を求めた事案で、「嫌悪すべき心理的瑕疵の対象が、もはや特定可能な有形物ではなく、抽象的な空間へと変容しているため、隠れたる瑕疵に該当しない」と判断されたのも、建物の解体によって歴史的背景に起因する心理的瑕疵が希釈されたと判断されたためと考えられます。

また、裁判例では明確に示されていませんが、例えば長年放置された空き家が近隣で「幽霊屋敷」であるとの噂が広まっている場合、その噂に「嫌悪すべき歴史的背景」の裏付けがある、あるいは噂が存在することによって通常人が住心地の悪さを感じるような場合には、心理的瑕疵に該当する可能性が高いと考えられます。

最終的な判断基準

「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」の策定は、宅地建物取引業者にとって、「告知あり」物件に関する調査負担の大幅な軽減をもたらしました。

しかしながら、依然として解消されない課題も多く、宅地建物取引業者はジレンマを抱えています。

最終的な判断の拠り所となるのは裁判所の判例ですが、その判断基準も明確ではありません。

事案の内容によって判断が変動するため、売買物件において「◯年経過すれば告知不要」といった明確な基準は存在していないからです。

心理的瑕疵とは、旧民法第570条に規定されていた瑕疵担保責任、いわゆる「隠れた瑕疵」の概念を心理的な側面にまで拡張したものです。

この考えに基づき、裁判所は「目的物を通常の用法に従って利用することが心理的に妨げられるような主観的な欠陥」、あるいは「その建物にまつわる嫌悪すべき歴史的背景など、客観的な事由に起因しない瑕疵」の程度によって、心理的瑕疵の有無を判断しています。

もっとも、裁判が提訴されるのは、売主による告知義務違反、あるいは不動産業者に求められる善良な管理者の注意義務、すなわち調査義務や説明義務が適切に履行されなかった場合です。結局のところ、告知を行うか否かの判断は、売主と不動産業者に委ねられていると言わざるを得ません。

判断の目安としては、「自身が買主あるいは貸主であった場合、その事実を知っていれば購入あるいは賃貸したか否か」という観点から検討することが有効でしょう。

この考えかたは、売主を説得する際にも応用できます。つまり、

「あなたが買主(または借主)ならどう感じると思いますか?」という質問です。

不動産業者は売主に対し、物件状況報告書への正確な記載を促がすことで調査義務を果たしたと見なされますが、告知なしとの報告を受けた場合でも、疑念があれば確認を怠るべきではありません。

その結果、「実は親族が居室で自殺したが、15年前のことであり報告は不要と思った」と告知された場合、不動産業者も事実を認識したことになります。

事案発生からの経過期間に関する明確な基準が存在しない以上、トラブルを未然に防ぐためには告知が必要であるため、告知するように助言するでしょう。

しかし、告知による価格低下を懸念する売主が、相応の期間が経過していることを理由に告知を拒否する可能性もあります。

このような場合、不動産業者には売主の意向に反してでも告知を行う義務が生じます。

宅地建物業法第47条第1項の規定により、故意に重要な事項を告げず、または不実のことを告げる行為が禁止されているからです。

これは、同法第45条で規定された「守秘義務」とは異なる範疇の問題です。

中には、15年も経過しているため告知は不要と考える方がいるかも知れません。

そのような際には、自身が買主であったならばどう感じるかを想像し、その感覚を売主に問いかけるべきです。

安全策を期すのであれば、あらゆる情報を告知するのが最も確実な方法です。

しかし、状況や条件によって判断に迷うこともあります。そのような場合は、自身の判断基準に照らして決断する他ないと言えるでしょう。

まとめ

「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」は、弁護士をはじめとする有識者によって組織された「不動産取引における心理的瑕疵に関する検討会」が、五回にわたる検討会を重ね作成したガイドライン(案)に対しパブリックコメントを募集し、寄せられた多様な意見を踏まえ、新たな明記や削除等の修正を経て策定されました。

以下のURLで公開されているパブリックコメントの意見概要と回答を参照すると、非常に示唆に富む内容が確認できます。

https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001427011.pdf

意見概要には、ガイドラインの策定そのものが「国が率先して自殺に対する偏見を助長する内容である」といった批判的な意見や、「嫌悪すべき歴史的背景という心理的瑕疵自体、存在していないのではないか」という根源的な疑問、「不動産業者に自発的な情報収集を行う義務を課さないのは不十分である」といった実務的な指摘、「自殺の原因が鬱病などの心因性による場合もあり、事件性がなければ告知不要とすべきではないか」といった倫理的な問題提起など、多岐にわたる意見が寄せられています。

これらの意見に対する回答を精読するだけでも、相当程度の専門的な知見が得られるでしょう。

特筆すべきは、回答の中に散見される、「個々の取引ごとに判断をお願いします」という記述です。

これは、ガイドラインは宅地建物取引業者が宅地建物取引業法上負うべき義務の解釈について、策定時点で妥当と考えられる一般的な基準を示したに過ぎないことを示唆しています。

したがって、一般的な範疇を超える個別具体的な事案については、最終的に宅地建物取引業者自身が、その専門性と倫理観に基づき判断を下さざるを得ない、この点がガイドラインの構造的な限界であることを、私たち不動産業者は深く理解しておく必要があります。