不動産価格の二極化が進行し、一部エリアでは高騰が著しい一方、価格を下げても買い手がつかない地域が散見されるようになりました。

特に都市圏における価格高騰を背景に、投資家の関心は郊外物件へとシフトしていますが、その運用方法が喫緊の課題となっています。

郊外で募集されている賃貸物件を調査すると、マンションやアパートより戸建賃貸の割合が高いことに気づかされます。

その多くは築40年以上の物件ですが、賃料は400円/㎡程度から募集されています。

延床面積80㎡以上、駐車場・庭付きという条件を備えた戸建てが3万円程度で募集されているにもかかわらず、地域によっては物件の供給量が過剰で、賃借人の募集に苦慮している事例も存在します。

需要バランスの見極めを誤れば、安価に物件を取得しても収支悪化は避けられません。

このような状況を背景として、不動産業者に物件オーナーから、民泊転用について相談が寄せられるケースが増加しているのです。

周知の通り、民泊に関連する主要な法律は旅館業法と住宅宿泊事業法(通称、民泊新法)ですが、不動産取引と直接的な関係性が低いため、これらの法律に精通している不動産業者は多くありません。

その結果、相談先を見出せない物件オーナーが、見切り発車的に民泊運営を開始し、様々なトラブルを招いている現状があります。

直接的な業務範囲外であっても、相談が寄せられる可能性を考慮すれば、不動産業者には民泊関連法規、トラブル事例、適切な運用管理に関する相応の知識取得が不可欠と言えるでしょう。

本稿では、民泊関連法の解説に加え多様なトラブルケースを紹介し、適切なアドバイスを行う上で不可欠な知識について考察を進めます。

民泊新法の基本

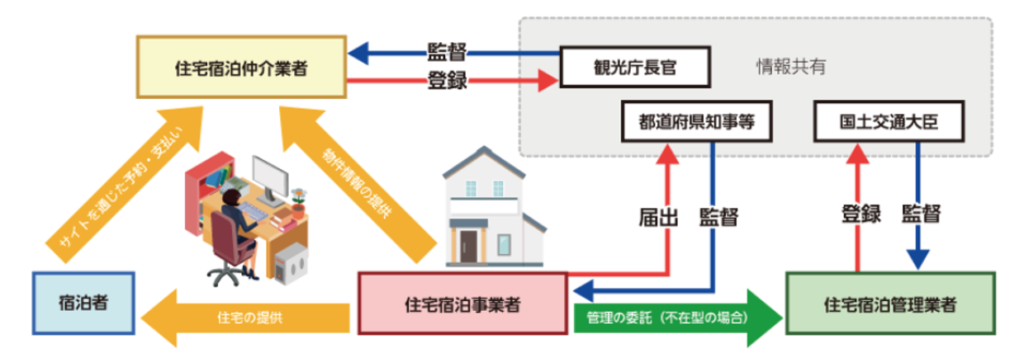

民泊新法においては、「住宅宿泊事業者」、「住宅宿泊管理業者」、「住宅宿泊仲介業者」が明確に定義され、それぞれに役割や義務が課せられています。

このうち、物件オーナーは住宅宿泊事業者に該当するため、事業を行うにあたっては、都道府県知事への届出が義務付けされています。

ただし、政令市、中核市の保健所設置市や特別区の長は、都道府県知事に代わって届出の受理、監督、条例制定事務を処理することが可能です。

住宅宿泊事業者とは、旅館業法第3条の2第1項に規定された営業者以外が、年間の宿泊日数が180日を超えない範囲で人を宿泊させる事業を行う者のことです。

従来、宿泊事業を実施するには旅館業法で定められた厳格な基準を満たし、許可を得る必要がありました。

しかし、住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)の創設により、前述の宿泊日数制限や一定の義務事項(衛生及び安全確保、騒音防止に関する配慮、苦情対応、消防法令への適合等)、設備要件を満たすことで、許可制から届出制へと移行したのです。

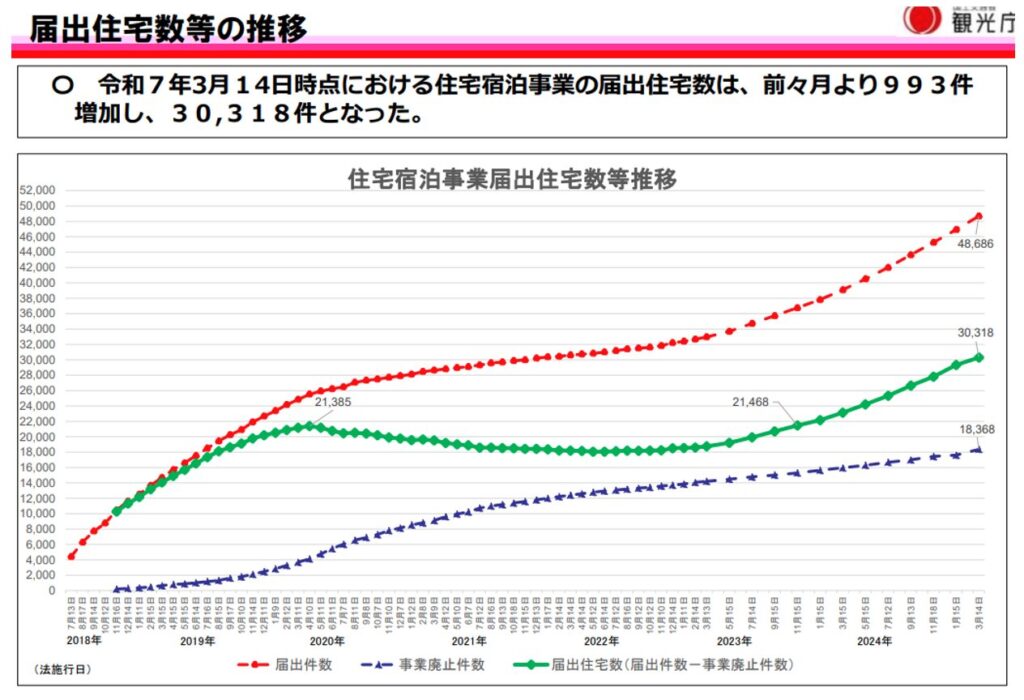

住宅宿泊事業法の施行後、民泊事業者の届出件数は2018年から2020年初頭にかけて急増しましたが、その後、2020年における新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、増加傾向は鈍化しました。

官公庁が運営する民泊制度ポータルサイトによると、令和7年3月14日時点の届出件数は過去最高となる48,686件に達していますが、累計事業廃止件数18,368件を除いた実質的な登録事業者数は30,318件となっています。

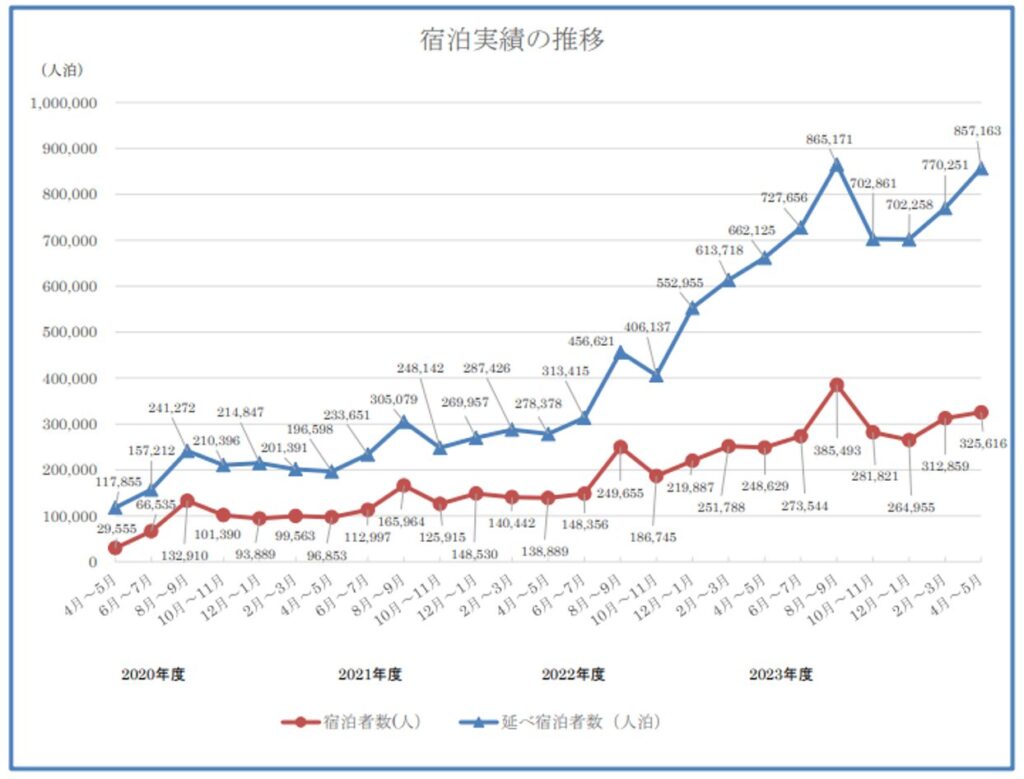

2023年に入り、コロナ禍で減少した利用者数はインバウンド需要の回復に伴い増加傾向にあります。2024年4~5月期の利用者数は、2020から2021年前半と比較して4倍以上に回復しています。さらに、宿泊者の国籍別内訳を見ると、全体の55.9%が外国人宿泊者であり、その数は2020から2021年前半と比較して159.4%と顕著な伸びを示しています。

このような背景から、民泊ブームの再来をビジネスチャンスと捉える方が増加し、不動産業者への相談件数もまた増加しているのです。

しかしながら、廃業理由や民泊登録数の増加に伴う違反の増加には留意が必要です。

覚えておきたい廃業理由

一定の要件を満たし、届出を行うことで参入可能な民泊事業は、安易に確実な収益が見込めるとの誤解に基づき開業する者が増加する傾向が見られます。

しかしながら、開業後に現実の厳しさを認識し、早々に事業から撤退するケースも散見されます。

令和7年3月14日時点の届出件数48,686件に対し、累計事業廃止件数は18,368件に達しており、単純計算では全体の約38%が廃業に至っていることが示唆されます。

もっとも、廃業件数の急増はコロナ感染症拡大の影響が大きかったと考えられ、インバウンド需要が回復傾向にある現状においては、平均的な廃業率は10%前後と推測されます。

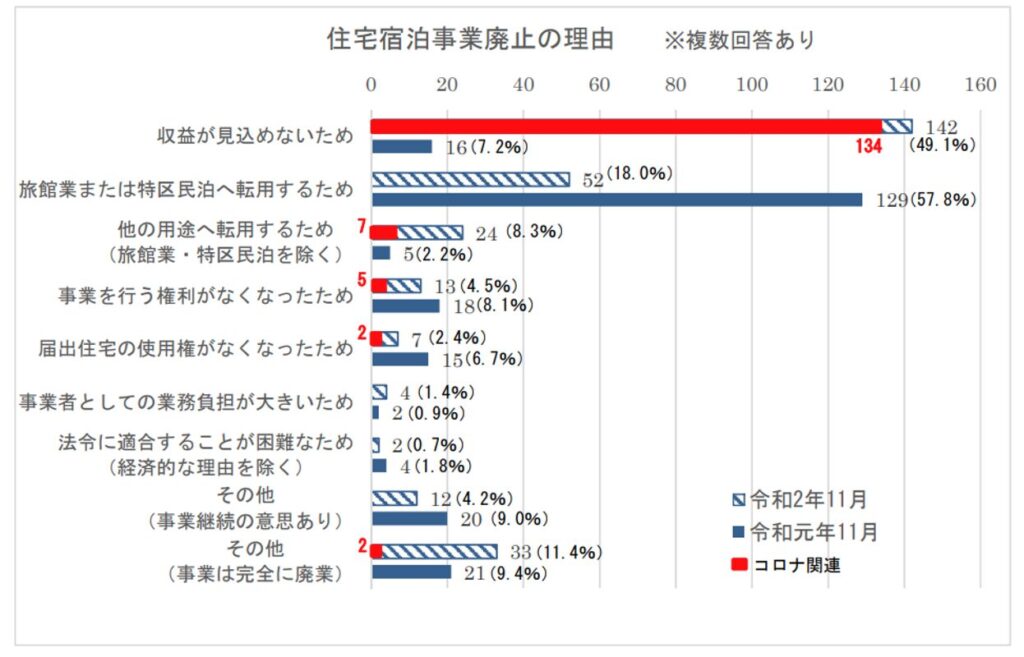

さらに、観光庁の調査によれば、廃業届出の約57.8%が「旅館業または特区民泊への転換」を理由として挙げている点は注目に値します。

これは、年間180日の営業制限がある民泊事業から、より自由度の高い旅館業へ移行することで、収益の安定化を図った前向きな廃業であることが示唆されているからです。

しかしながら、ニーズのミスマッチや収益性の問題により、少なくない割合で廃業している事実は看過できません。

特に、集合住宅を利用した民泊運営は、周囲の理解が得られず、短期間で事業継続が困難となる事例が見受けられます。

概して、マンション一室型の民泊は廃業リスクが高いと言えるでしょう。

民泊サービスを実施するためには、住宅宿泊事業法に基づく届出、旅館業法上の許可、国家戦略特化法上の認定、いずれかの手続きを経る必要があります。

後者ほど基準が厳格となるため、新規参入事業者は特に、最も簡便な住宅宿泊事業法の届出を選択する傾向があります。

しかしながら、経験不足やノウハウの欠如からトラブル対応に追われ、180日の営業日数制限による収益性では採算が見込めず、廃業を選択する事業者も存在します。

不動産業者は民泊に関する相談を受けた際、収益性に関する助言はもとより、地域特性によって左右されるニーズや、衛生管理、苦情対応には相応の人員体制の構築が不可欠である点を適切に助言する必要があるのです。

違反に対する罰則は甘くない

届出のみで開業できるため、その法的責任の重さが軽視されがちな民泊事業ですが、事業者には住宅宿泊事業法に基づき、宿泊者の数や宿泊日数などを2ヶ月ごとに報告する義務が課されています。

また、適切な本人確認の実施、宿泊者名簿を作成・保管、及び必要に応じて提出義務が課せられています。

さらに、地域周辺環境への悪影響防止、治安維持、宿泊者の安全確保、苦情対応など様々な措置が義務付けられています。

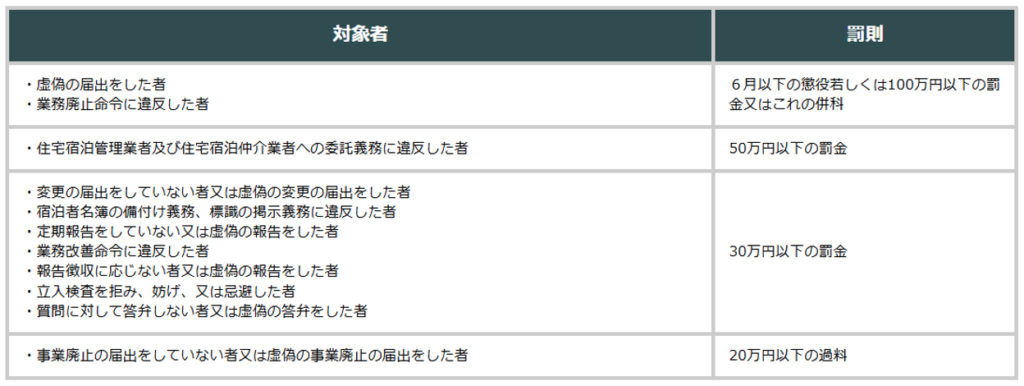

これらに違反した場合、例えば宿泊者名簿の不備や報告義務違反に対しては30万円以下の罰則が、無許可営業の場合には6ヶ月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはこれらの併科といった、厳しい罰則が科されています。

特に、虚偽の届出や業務廃止命令に違反といった悪質なケース、すなわち違法民泊の発覚事例の多くは、近隣住民からの通報に起因します。

具体的には、騒音、不審者の徘徊、不特定多数の出入りなどが自治体に通報され、事態が表面化しているのです。

不動産業者は、需要増加を期待して安易に民泊事業への参入を検討する事業者に対し、物件選定、法令遵守、サービス品質、近隣対策といった総合的な戦略が不可欠である点について助言する責務があるのです。

まとめ

本稿では、民泊に関する相談業務において不可欠となる基礎知識について解説してきましたが、筆者のもとには、新規参入に関する相談を上回る頻度で、近隣住民から「民泊の廃業を求めたい」との相談が寄せられます。

これらの相談事例の多くは、マンション一室型の民泊に集中していますが、家主不在型の戸建て住宅においても同様の相談が寄せられることがあります。

近隣住民は、不特定多数の旅行者が頻繁に出入りすることで治安の悪化を懸念し、騒音問題による苦情を訴え、時には、警察への頻繁な通報に至るケースも散見されます。

住宅宿泊事業法においては、近隣住民への説明は義務付けられていませんが、多くの自治体では条例により、周知義務を課しています。

しかし、その周知方法は、届出住宅の所在地、連絡先、事業開始年月日等を記載した書面を配布するに留まり、説明会の開催までは求めていません。

そのため、地域住民の十分な理解が得られないまま事業が開始され、早期に苦情が発生する要因となっているのです。

近隣住民は、民泊事業に伴う治安の悪化、騒音、火災、ごみ処理のマナー等について不安を抱いています。

しかしながら、たとえ自治会で民泊を禁止する決議がなされたとしても、住宅宿泊事業法上の法的拘束力はありません。

したがって、事業開始前の丁寧な周知活動を通じて地域住民の理解を得ることが不可欠であるにもかかわらず、それが不十分なため、早期に問題が顕在化するのです。

不動産業者は、関連制度、住宅の定義、事業者の責務はもとより、届出手続き、必要書類、事業実施後に課せられる義務等について深い理解に努め、多様な相談に対して適切に助言できるよう、平素からの研鑽が求められるのです。