不動産取引における買付証明書(あるいは購入申込書)は、通常、提出順を優先する慣習が存在しています。

しかしながら、これはあくまで業界内の慣行であり、法的拘束力は有していません。

しかし、長年の慣習であるが故に、物件担当者から一番手であると告げられていたにもかかわらず、後続の申込者の条件が良いという理由で売担当の媒介業者や物件所有者から反故にされる事例が発生すれば、当然に顧客は不満を覚えます。

状況によっては、媒介担当者の交渉力不足を指摘されることもあるでしょう。

実際、不動産の現場では、買付順位を巡るトラブルが後を絶ちません。

さらに、優先順位の問題に留まらず、「いつでもキャンセル」できるという説明で明確な購入意志のない顧客に買付証明書を提出させ、申込金を受領した後に撤回された場合、その返金を巡るトラブルも数多く発生しています。

最近はさすがに件数も少なくなったようですが、相変わらず「諾成でも契約が成立する」との主張が、半ば脅し文句として利用されているようです。

このように、単なる慣習でありながら、その性質や認識のずれによって様々な問題が生じているのが現状です。

本稿では、改めて買付証明書や売渡承諾書の有効性と法的効力について検証します。

買付証明書の法的性質

民法第555条では、「売買は、当事者の一方が財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる」と規定しています。

この「約し」は、書面によらず口頭でも成立すると解釈されています。

いわゆる、諾成契約成立の法的な根拠です。

一般的な買付証明書の書式には、買付金額や手付金のほか、融資特約、契約不適合責任、物件の表示など、民法の定める売買契約の成立要件を満たす項目が盛り込まれていることも多く、買付証明書と売渡承諾書が取り交わされた場合、売買契約が成立していると解釈されがちです。

しかしながら、不動産は生活基盤として不可欠であり、かつ高額な財産であるため、その取引には慎重な手続きが求められます。

したがって、諾成契約ではなく、契約書面を作成することにより契約を締結するのが一般的です。

特に、宅地建物取引業者が買主または売主である場合においては、売買契約書が作成・締結されない限り、正式な契約は成立していないと見なされます。

この考え方は、買付証明の法的性質が争われた東京地方裁判所昭和63年2月29日判決、大阪高等裁判所平成2年4月26日判決、名古屋地方裁判所平成4年10月28日判決、東京地方裁判所平成22年1月15日判決などの判例実務に基づき、すでに確立されています。

例えば平成2年4月26日に大阪高等裁判所が示した判断では、以下の理由から売買契約の成立を否定しています。

1. 買付証明は、不動産の買主と売主が対面せず、交渉を経ることなく発行される場合もある。

2. 一般的に、不動産を一定の条件で買い受ける旨を記載した買付証明書は、確定的な購入の申込みではなく、単に将来的な購入希望を示すものにすぎない。

3. 実際には、買付証明が発行された後、具体的な交渉を経て合意に至り、初めて売買契約が成立するのであり、当事者一方の申込みや承諾によって直ちに売買契約が成立するものではない。

4. これらの点は、不動産業界において広く認識され、了解されている。

これらの見解に基づき、買付証明書と売渡承諾書の双方が取り交わされたとしても、売買契約が有効に成立したとは見なされないとの判断が示されたのです。

民法を始めとする法律の規定は遵守されるべきものですが、全ての事案を網羅しているわけではありません。

そのため、法律実務においては裁判例が極めて重視されるのです。

不動産業者は、買付証明書と売渡承諾書の双方が取り交わされたとしても、それをもって契約が成立していると主張できないことを理解する必要があります。

事実上の影響力を理解する

買付証明書や売渡承諾書に法的拘束力がないとしても、それが長年の慣習である以上、事実上、一定の影響力は生じます。

ただし、その影響力は媒介業者の価値観に大きく左右され、時には価格交渉を意図して買付証明書を送付した途端、「つい最近価格を見直したばかりなので価格交渉は無理です」と、相手方媒介担当者から即座に回答されるケースがあります。

媒介業者には、取引を円滑に進めるため顧客に適切な助言を行う責任はありますが、媒介契約とは別途の代理権限が付与されていない限り、価格や契約条件について判断する権利は有しません。

したがって、このような返答は権限を逸脱した対応と言えるでしょう。

にもかかわらず実務上、まるで自身が物件を所有しているかのような対応が横行しています。

売主の最大利益を追及しているとの大義名分はあるかもしれませんが、そのような偏った見解が囲い込みの温床となっている事実は否定できません。

私たち不動産業者には、どのような要望であっても、まずその内容を当事者に説明すると同時に必要な助言を行い、当事者の判断を仰ぎ、その見解を相手方に伝達する責務があるのです。

買付証明書を巡るトラブル事例の分析

買付証明書や売渡承諾書を巡るトラブルは、主にこれらの書類に法的拘束力がないこと、そして買主、売主、および媒介業者間の認識のずれから生じます。

例えば、販売価格より低い額で買付証明書を送付した後にさらなる値引きを打診したり、売主や媒介業者の意向で先着順位を反故にし、より有利な条件を提示した申込者と契約を締結したようなケースが挙げられます。

例に挙げた行為は、いずれも道義的には許容されるものではありませんが、書面に法的な拘束力がない以上、賠償責任を請求することはできません。

せいぜい、口頭で不満を表明するに留まるでしょう。

たとえ買付証明書が送付されて売主がそれを承諾し、これにより当事者の確定的な意志が確認されたとして媒介業者が売買契約書案の作成に着手したとしても、契約が締結されたとはみなされません。

これはあくまで、契約締結に向けた準備行為と解釈されるのです。

事業用の土地・建物など、契約締結に至るまでの交渉が長期間に及ぶケースにおいて、基本協定書や基本合意書を締結された場合も同様です。

当事者の最終的な意思表示が留保された状態である以上、売買契約が成立したとはみなされないのです。

また、金銭が交付されても、契約準備段階の状態では必ずしも手付金とは見なされません。

授受された金員の名目にかかわらず、預託金であると判断された裁判例が多数を占めているのです。

状況や経緯によって、信義則違反を理由に賠償責任が発生する可能性はありますが、それが違約金や手付放棄の性質を有しない可能性が高いことを理解しておくべきです。

トラブルを防止するために

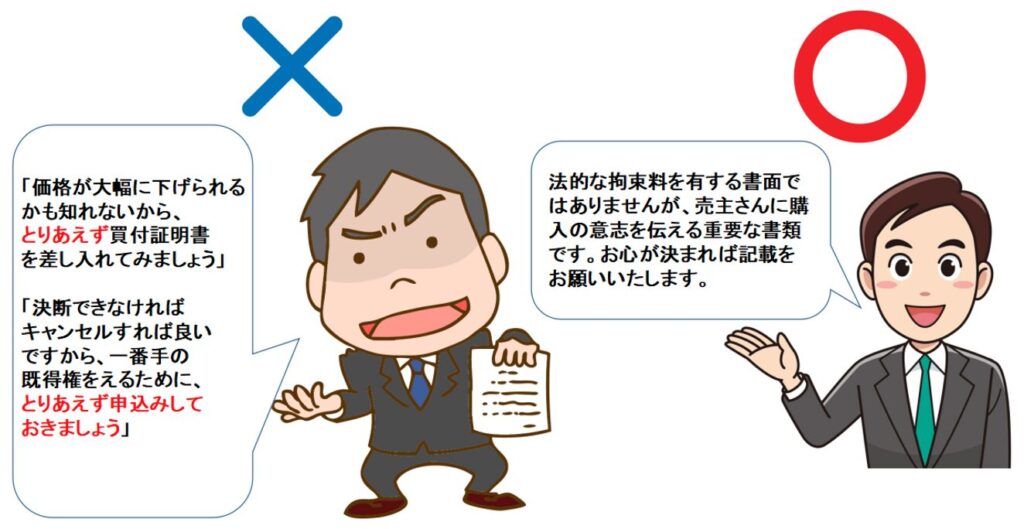

買付証明書や売渡承諾書を巡るトラブルを防止するには、不動産業者自身がこれらの書類を交付する理由と法的性質を深く理解し、買主・売主に対して適切に説明することが肝要です。同時に、不動産業者相互間における透明性の確保と情報開示義務の徹底が不可欠となります。

そのためには、買付証明書や売渡承諾書に法的拘束力がないからといって軽視するのではなく、長年の慣習が業者間の信頼関係に基づき築かれてきたことを理解し、これらが不動産取引において重要な位置づけを持つ書類であると認識すべきです。

「とりあえず買付証明を差し入れる」といった軽い気持ちで取り扱うべきではありません。

昨今、道義的な感性の希薄化が指摘されることもありますが、法的な拘束力を有しない書面であるからこそ、信頼関係を損なうことがないよう、取り扱いには十分な配慮が必要なのです。

まとめ

信義則を支える根底は、相互の信頼と誠意を基盤とする社会関係にあります。

つまり、社会の一員として、互いに相手方の信頼を裏切ることがないよう、誠意を持って行動するからこそ、この関係は維持されるのです。

これは、不動産業界においても例外ではありません。

競合する同業他社である以上、適切な競争は不可欠です。

しかし、宅地建物取引業法が業務の適切な運営と宅地および建物の公正な取引を確保し、それをもって購入者等の利益保護と流通の円滑化を図ることを目的としているように、不動産流通の健全な発達や公共利益を増進するためには、業者間の信頼関係の構築が不可欠です。

自社の利益を追及するあまり、業界の慣習を軽視し、制定法の解釈を都合よく援用するような行為は、明らかに信義則に反します。

「他者共栄」という言葉が示すように、私たちは互いに誠意を持って協力し、共に利益を得て発展する姿勢が求められるのです。