近年、「800万円以下の低廉な住宅については、価格によらず一律で33万円請求できると法律で決まった」という説明を受けたが、それは本当かとの相談が頻繁に寄せられます。

これは、不動産取引における媒介報酬の適正な運用に関わる重要な課題であり、業界の信頼性維持のため、改めてその原則を確認する必要があります。

ご承知の通り、不動産仲介における媒介報酬の上限額は、宅地建物取引業法により厳格に定められています。

現在、400万円を超える物件の媒介報酬は、簡易計算で「売買価格✕3%+6万円」に消費税を加えた額が上限とされています。

しかし、2024年6月21日に施行された法改正で、この報酬体系に新たな特例が設けられました。

具体的には、800万円以下の低廉な住宅の売買取引において媒介業者が受領できる報酬の上限額を、30万円(税込33万円)としたのです。

この改正は、低廉な価格帯の物件取引における業務の特性を鑑み、媒介業者の適正な収益確保を目的とした措置です。

しかし、この税込み33万円という金額は、あくまでも「上限」に過ぎません。

「当然に請求できる額」とはされてはいない点について理解が必要です。

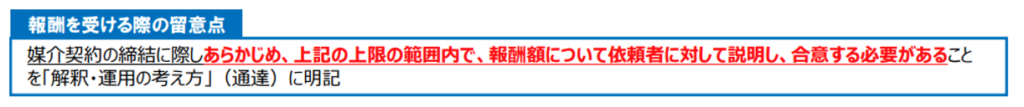

宅地建物取引業法、そしてその詳細な解釈を示す「宅地建物取引業法の解釈・運用に考え方」において、媒介報酬の請求に関して以下の原則が明確に示されています。

1. 上限範囲内での個別合意:法で定められた上限額の範囲内で、あらかじめ個別の媒介契約に基づき、依頼者との合意が必要。

2. 事前説明と依頼者の合意:媒介業者は、報酬の額やその計算根拠について、依頼者に事前に説明しなければならない。特に、特例を適用して報酬を請求する場合には、その旨と金額について事前に説明し、明確な同意を得なければならない。

特例を利用する場合に限らず、規定されているのは媒介報酬の上限額です。

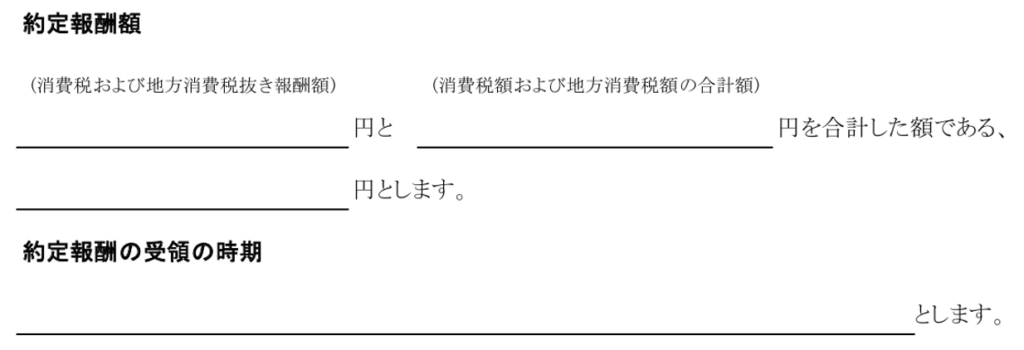

だからこそ、媒介契約書には約定報酬額や報酬の受領時期を具体的に記載する項目が設けられているのです。

媒介報酬を巡るトラブルは、約定報酬額に関するものだけではありません。

媒介業者による説明不足、支払時期に関する誤解、媒介契約の締結に至るプロセスなど、多岐に渡ります。

本稿では、これら報酬に関するトラブルに焦点をあて、その背景と防止策について解説を進めていきます。

媒介報酬の請求時期と引き渡しトラブルの対応指針

不動産取引における媒介報酬の請求時期、そして引き渡し後に発生するトラブルへの対応は、媒介業者にとって常に重要な課題です。

特に、媒介業者の法的責務と実務処理のギャップが、顧客の誤解やトラブルの原因となる場合も少なくありません。

宅地建物取引業法において、媒介業者の法定業務は、媒介契約の締結から契約成立までと明確に定められています。

具体的には、物件調査、価格査定、重要事項説明書および売買契約書の作成・交付・説明・締結までがこれに該当します。

一方で、融資の斡旋、登記手続きの補助や手配、物件の引き渡し立会といった業務は、法定業務ではないものの、取引の安全性と円滑性を確保するため、実務上広く行われている「準義務的な対応」として定着しています。

このため、法的には、媒介業者は契約締結と同時に、約定した媒介報酬の全額を受領し、業務をその時点をもって業務を終了することが可能です。

しかしながら、不動産取引における、登記手続き、融資の実行、そして現実の物件引き渡しといった複雑なプロセスは、契約当事者が単独で手配・調整するのは極めて困難です。

そのため、円滑な取引完了を支援すべく、最終的な物件引き渡しまで関与するのが業界の慣習となっています。

重要なのは、契約締結以降のこれらの業務が宅地建物取引業法上「努力義務」であるという法的規定が、一般に広く認識されていない点です。

この認識のずれが、引き渡し後におけるトラブル発生の一因となることがあります。

トラブル事例として、引き渡しから間もなく給湯ボイラーが故障し、物件状況報告書に当該設備の不具合について記載がなかったため、買主が売主に対し、修理費用の負担を売主に求めたケースを考えてみましょう。

周知のとおり中古物件における物件状況報告書の記載内容は、あくまで記載日時点の状況を売主の主観に基づき報告するものであり、将来的な性能維持を保証するものではありません。

加えて、中古住宅は築年数に関わらず、経過年数による自然な劣化や、通常使用に伴う摩耗・損耗は避けられません。

これらに対して過度な補償を求めることは、「過剰な要求」と見なされる可能性もあります。

もちろん、売主が意図的に不具合を隠蔽していた場合は話も別ですが、そうではない限り、責任を追及できないとの考えが一般的です。

にもかかわらず、「引き渡し後すぐに故障するはずはない」といった買主からの強い主張によって、媒介業者が板挟みになることが往々にして発生します。

時には、購入目的が達せられなかったとして、売買契約の解除や媒介報酬の返還を求められる事態の発生もあります。

しかし、前述の通り、媒介業者の法的責務は契約を締結するまでです。

したがって、物件引き渡し後において不具合に起因するトラブルが発生したとしても、媒介業者による調査や説明義務に明らかな瑕疵が存在するなど、特段の事情がない限り、媒介報酬の返還に応じる必要はありません。

媒介報酬の額とは直接関係しませんが、媒介業者の法的責務の範囲と報酬発生時期については、正確な理解が不可欠です。

特に、最近話題となっている800万円以下の低廉な住宅については、築年数が相応である場合も多いため、契約不適合責任の範囲や免責事項について、より一層の丁寧な説明が求められます。

加えて、このような特例の上限額を請求するには、事前説明と顧客による承認が不可欠です。

これは、単に法律を遵守するだけでなく、顧客との信頼関係を構築し、将来的なトラブルを未然に防ぐためにも、極めて重要であると心に留めておく必要があります。

報酬に関する正しい理解と、媒介契約の要諦

不動産取引における媒介報酬の説明で、「正規報酬額です」あるいは「法律で規定された額です」という表現を耳にすることがあります。

しかし、宅地建物取引業法の理解を深めれば、これらの表現は必ずしも正確ではないことが明らかになります。

まず、宅地建物取引業法は、無償での媒介契約締結を禁じていません。

報酬に関して規定しているのは上限額のみです。

したがって、その上限の範囲内であれば、契約当事者と媒介業者の合意に基づき、報酬額を自由に設定できます。

この点を踏まえると、「正規報酬額」や「法律で規定された額」といった表現は、実態とは異なる誤解を顧客に与えかねないことを理解できます。

とはいえ、媒介業者の主要な収入源が媒介報酬であることは紛れもない事実です。

実務上は、特段の説明なく上限額が当然の請求額として扱われているのが現状です。

しかしながら、インターネットでの流布流布が背景にあるのか、売買契約締結後に媒介報酬を値切られた、というケースを耳にする機会が増加しています。

媒介報酬を受領できる原則的な時期は売買契約締結時点です。

そのため、一方的な減額要望に応じる義務はありません。

「媒介報酬は上限額だろう」と顧客に指摘されても、「その通りです。それの何が問題でしょうか?」と、毅然とした態度で返答すれば良いのです。

しかし、媒介業者側に何らのミスがあり、その責任として減額を請求された場合には、賠償的な意味合いから応じる選択肢も考えられます。

このような場合、報酬の減額を禁じる法的根拠も存在しないため、当事者間の合意によって自由に減額できます。

また、媒介契約は、民法上の見解において諾成契約(口約束)でも成立します。

しかし、特別法である宅地建物取引業法に規定では、書面による媒介契約の締結が義務付けられています。

そのため、規定に反し媒介業務を行っても、請求権が保護されるとは限りません。

これに関にして多くの裁判例が示されており、特に「黙示の媒介契約成立」に関する判断は重要です。

裁判例の多くは、媒介契約が不要式の諾成契約であるとして、口頭でも成立しうると判断しつつも、媒介報酬が高額であること、そして媒介契約の締結とその書面交付が宅地建物取引業法で厳格に規定されている以上、黙示的な媒介契約の成立を求める余地はないとの判例が多く見受けられます。

ですが、媒介契約締結後において、媒介業者を妨害、ないしは排除して直接取り引きを行ったケースにおいては、いずれの場合でも媒介業者による報酬の請求が容認されていることも認識して置くべきでしょう。

宅地建物取引業者が媒介報酬を請求するためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。

①依頼者と宅地建物取引業者の媒介契約:民法では諾成契約でも成立するとされているものの、宅地建物取引業法の規定により、媒介契約書の締結が必須です。

②媒介契約に基づく宅地建物取引業者による媒介活動:契約成立に向けて行われる広告、情報提供、条件交渉、業務処理状況報告など、宅地建物取引業法で規定された成約に向けての活動が、適正に行われていること。

③媒介行為による契約成立:媒介業者による活動の結果として契約が有効に成立すること。

ただし、これらの要件が完全に成立していなくても、媒介報酬を期待できる状況が既に生じているにもかかわらず、これを不当に侵害する行為(依頼者による直接契約など)は不法行為にあたるとして、損害賠償請求が認められるケースもあります。

重要なのは、媒介契約の締結は宅地建物取引業法で規定された事項について正確に説明を行い、正しい手順で媒介契約を締結することです。

その中には、当然、報酬に関する説明も含まれます。

説明の際には、媒介報酬が法律で規定された「一律料金」ではなく、あくまで「上限」であること、そして当事者間の合意によって、上限の範囲内で自由に決定できるという点を明確に伝えることが重要です。

特に、特例による上限額(800万円以下における33万円)を請求する場合には、事前説明と顧客による承認が不可欠です。

透明性のある説明と、契約内容への明確な理解を促すことは、トラブルを未然に防ぎ、顧客との良好な関係を維持するために不可欠であると言えるでしょう。

まとめ

本稿では、不動産取引における媒介報酬に焦点を当てて解説してきました。

特に、宅地建物取引業法で規定された媒介報酬が単なる「上限」に過ぎず、「当然に請求できる額」ではないという点、法的な受領の時期、そして媒介契約および売買契約時における顧客への説明の重要性について強調しました。

これらの原則を正確に理解することで、「正規報酬額」や「法律で規定された額」といった表現が適切ではないことに気がつくはずです。

もちろん、上限額を請求すること自体は何ら問題ありません。

しかし、その根拠を明確に説明し、将来的な紛争を未然に防止する配慮は不可欠です。

媒介報酬は売買価格に連動するため、契約物件によっては非常に高額となります。

物件価格と業務量は必ずしも比例しないため、時に顧客から「それほど仕事をしていないに、媒介報酬が高かすぎる」といった指摘を受けるかもしれません。

その際、「法律で規定された額ですから」と反論するのが最も安易な回答でしょう。

しかし、その表現では「法律で規定されているのは、あくまで上限額でしょう」と、さらに指摘される可能性があります。

業務量の多寡はあくまで結果に過ぎません。

さらに、真に優れた営業担当者ほど、想定される問題を未然に防止し、スムーズに成約へと至るため、往々にしてそれほど苦労していないように見られがちです。

ですが、媒介業務は程度の差こそあれ、簡単な取引など存在しません。これは、不動産業者である皆さんならご存じの通りです。

例えば、レインズへ登録してすぐに共同媒介で契約が成立したとしても、それは一つの「結果」であり、報酬を減額する要因にはなり得ません。

インターネットによる一括査定が活況となった昨今では、媒介契約を締結するため相場を度外視した高値で査定を行い、「弊社は地元密着で販売力もあり、他社様より高値で売却できます」と説明するケースが散見されます。

そのような競合がある中で、適正な査定額についての根拠を丹念に説明し、納得を得て売り出した結果、短期間で成約できたかもしれません。

契約成立までに必要な労力は完全に想定できるものではなく、何ら問題も発生せず短期間で売買契約が成立するケースもあれば、数ヶ月以上の期間を要し、広告宣伝費や人件費を勘案すると赤字になるケースさえ存在します。

私たち不動産業者は、媒介報酬について詳細かつ透明性をもって説明するとともに、自らの専門性と努力に裏打ちされた上限額を、自身を持って請求すべきです。

それが、顧客との信頼関係を深め、業界全体の健全な発展に寄与する道となるのです。