不動産市場において、物件を仕入れ、リフォーム工事などにより価値を向上させて再販する事業は、古くから不動産会社の収益源とされてきました。

このプロセスにおいては売主としての責任、特に契約不適合といったリスクを負うことの対価として、適切な利益(リスクプレミアム)を追及するのは当然の経営判断です。

しかし近年、市場では新たな潮流が顕在化しています。

相続により取得したものの、管理に窮している不動産や、通常の市場流通では値がつかない「負動産」を、有償で引き取るサービスを提供する事業者が急増しているのです。

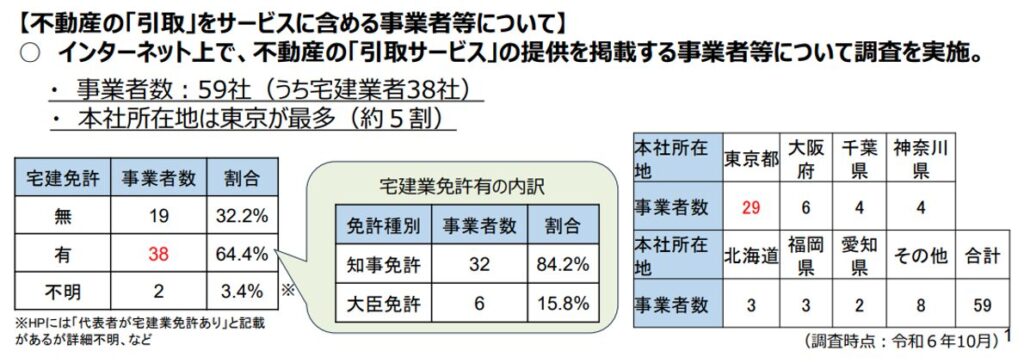

国土交通省の令和6年10月時点の調査によれば、インターネット上に「引取サービス」の提供を掲載している事業者のうち、約64.4%は宅地建物取引業免許を有しているものの、残る35.6%は無免許、あるいは免許の有無が不明な業者とされており、その実態を看過できない状況にあります。

無免許業者の割合が多いと思われるかも知れませんが、「有償での引取のみ」を事業としている場合、必ずしも宅地建物取引業免許は必要ありません。

宅地建物取引業法では、宅地又は建物の「売買、交換、賃貸」またはその「代理、媒介」を行う場合に免許取得を義務付けていますが、「引取」という行為の全てを通常の売買取引に当てはめることはできないため、グレーゾーンとなっているのです。

転売目的で反復継続性が認められれば罰則が適用されますが、単に物件を保有している段階では適用も困難です。

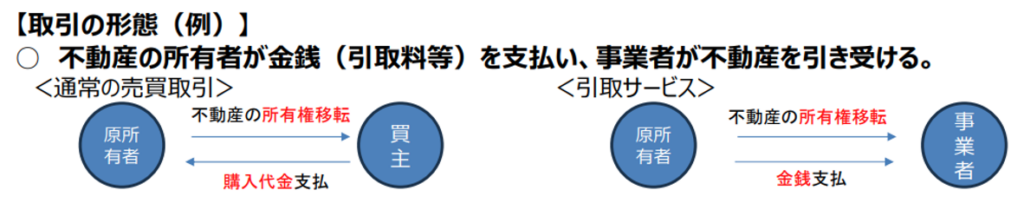

有償引取サービス自体は、負動産所有者の切実なニーズに応たえるものであり、所有権移転と金銭授受が円滑に行われている限りにおいて、非難されるべき性質の業務ではありません。

しかしながら、法の網目をすり抜ける形で、悪質な事業者が横行している現状もまた事実です。

例えば、ホームページに「代表者が宅地建物取引士です」と謳いながらも免許を取得しておらず、高額な引取費用を受領しながらも「所有権移転を行わずに姿をくらました」といった詐欺的行為が、実際に確認されています。

この点については、以前、不動産会社のミカタにて「【確実に理解しておきたい】不動産有料引取サービスの現状とリスクについて」と題した記事で詳述しています。

前回の記事でも言及した通り、現実問題として、相続によって取得したものの、その管理や処分に困窮している不動産所有者は少なくありません。

市場流通性があれば売却も容易ですが、中には無料でも引き取り手が見つからない物件が多数存在しています。

例えば、0円都市開発合同会社が運営する無償譲渡物件の不動産マッチングサイト「みんなの0円物件」に登録されている物件は、まさに通常の売買取引が困難な物件の典型と言えるでしょう。

幸い、無償であれば所有を希望する方が現れ、多くの取引が成立しています。

しかしその一方で、長期にわたって掲載され続けている物件も散見されます。

負動産所有者の困窮に拍車をかけているのが、不動産登記法の改正による相続登記の義務化、そして2023年12月に施行された「空き家対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」です。

後者の改正により、物件の老朽化や破損に対する適切な対応を怠れば、管理不全空家や特定空家に指定され、勧告を受けた場合には住宅用地特例(固定資産税が1/6に減額される特例)が解除され、最終的には除去命令が発せられるリスクが生じます。

近場であれば管理も可能ですが、遠隔地の物件であれば、その負担は計り知れません。

しかし、所有者が適切に物件を管理するのは当然の責務ですし、それが適切に実施されず管理不全空き家が増加を続けたために、法改正が実施されたのです。

物件所有者は従うか他ありません。

このような所有者にとって、適正額で引取を行ってくれる業者の存在は、まさに救済措置となり得ます。

しかし、不動産を引き取るということは、同時に所有者としての管理責任、そこから生じる潜在的なリスクをも継承することを意味します。

明確な転用方針や収益化戦略が策定されていなければ、引き取った物件の数だけ「負動産」として積み上がり、事業所の経営を圧迫する事態になりかねません。

本稿では、このような背景を踏まえ、不動産有償引取サービスを持続可能なビジネスモデルとして確立し、かつ所有者のニーズに応えた結果としての「収益化」に焦点を当て、その実効性について多角的に検証します。

有償引取サービスの「収益化」戦略について

不動産市場における有償引取サービスは、単に管理に窮した物件を「引き取る」行為に留まりません。

引き取った負動産を、いかにして収益性の高い資産へと転換されるか、ここにこそ、事業者の戦略的アプローチの真価が問われるからです。

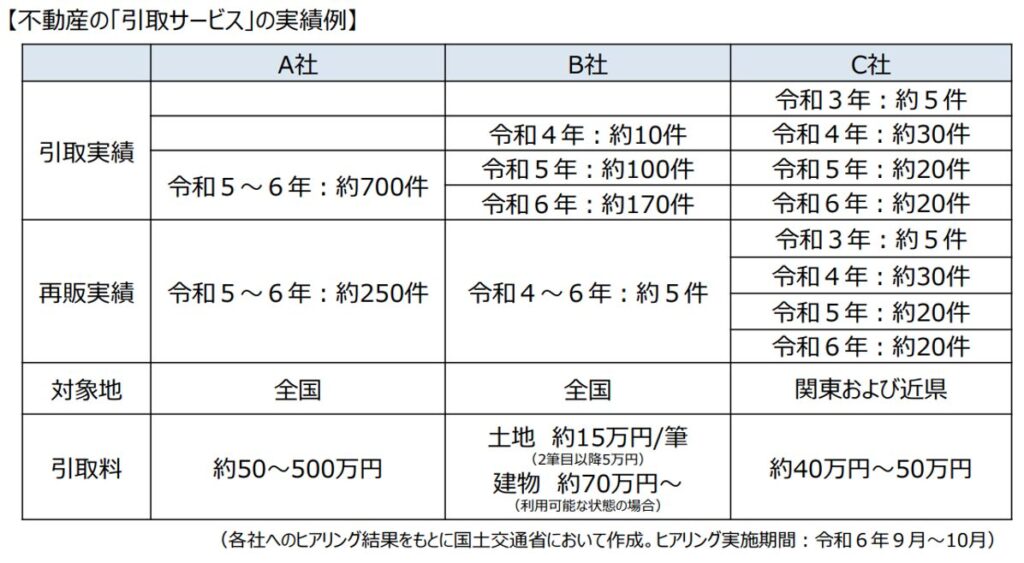

引取サービスの検討者が最も重視する要素の一つは「引取料」です。

インターネット上では、基本金額(15万円から50万円)といった提示がよく見受けられ、面積、立地、諸条件によって金額は変動するとの但し書きが続くケースが大半です。

しかし、物件引取後に事業者が負う固定資産税の負担、適切な管理に要する労力、さらには遠方物件における移動経費などを考慮すれば、安易な少額の引取価格設定は現実的ではありません。

したがって、引き取り判断に至る前の綿密なデューデリジェンスが不可欠となります。

デューデリジェンスにおいて多角的に調査すべき項目は、具体的に以下の通りです。

●法令・規制面のリスク評価:都市計画法、建築基準法などの各種法規制、埋蔵文化財包蔵地や土砂災害警戒区域などの法的規制、そして周辺環境の調和など。

●初期費用および維持・運用コストの算定:解体費用、リフォーム費用、残置物処理費といった初期費用に加え、固定資産税、ライフライン費用(電気、水道、浄化槽維持費など)、防犯対策費など維持管理コストの精査。

●市場性・活用可能性の評価:再販市場における需要の有無、あるいは収益化に繋がる転用、活用(例、駐車場、コンテナハウス、資材置場、太陽光発電用地、特定用途向け施設など)の見込み。

●売却機会の探索:当該物件が隣接地の所有者にとって既存資産の価値を高める魅力的な「拡張オプション」となり得るか、具体的な活用メリットを提示することで、通常の市場では売却困難であった物件の転売可能性を探ります。それ以外にも、例えばドッグランやプライベートなキャンプ場用地として活用可能であるなどのメリットを提示することで、購入希望者が現れる可能性があります。

●多様な出口戦略の検討:物件の立地特性や規模に応じ、シェアハウス、サテライトオフィス、地域コミュニティスペース、農地など、画一的な売却に囚われない潜在的な活用方法を模索します。

不動産調査の基本原則を習得したうえで、Googleマップや登記情報システムといったオンラインツールを駆使すれば、概ね8割程度の調査は机上で実施可能です。

しかしながら、建物の経年変化状況、周辺地域の雰囲気、敷地の勾配、そして内覧者が受ける印象といった、感覚や視覚的要素の把握には現地踏査が不可欠です。

遠方地の物件の場合、移動時間やそれに伴う経費も相当額を要するため、調査依頼の受諾可否についても、費用対効果を鑑みた適切な判断が求められます。

しかしながら、インターネットで不動産引取サービスを検索すると、従業者が数名程度であるにもかかわらず全国対応を標榜し、かつオンライン手続のみで、最短2週間の物件引き渡し完了を謳っているケースすら見受けられます。

さらに、「山林だけでなく私道や沼地といった全ての土地を引き取る」と表明している事業者も存在します。

全国に点在する多種多様な負動産に対する綿密な物件調査とリスク評価を短期間で実施し、加えて沼地など、収益性の高い資産への転換が極めて困難な物件まで引き受けることは、相応のビジネスリスクを伴います。

果たして、どのようなビジネスビジョンに基づいているのか、その実行性には疑問が残ります。

このような事業モデルが適切に運営されているのなら、全国各地の同業者との提携や、宅地建物取引士資格を持つ者を条件としたクラウドソーシングサービスでの調査業務委託などが考えられます。

しかし、これらの連携や委託を通じて確保される調査内容の精度や責任の所在については、懸念が残ります。

ビジネスモデルとして成立するか

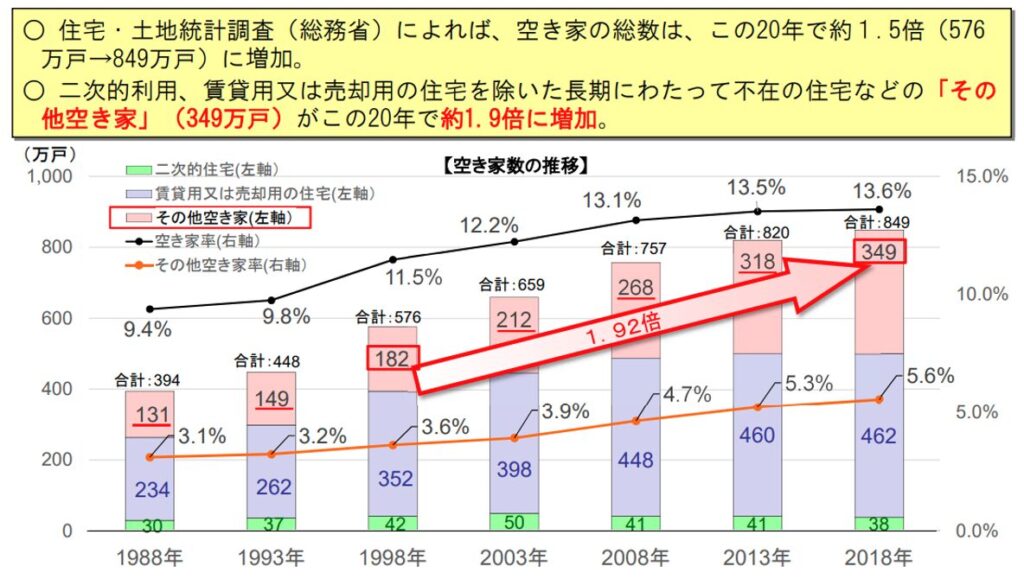

全国的に負動産を抱え、その処分に窮している所有者が多数存在していることは、総務省による建物・土地統計調査や国土交通省による管理不全土地対策に関する調査結果からも明らかです。

この実態は、日本の不動産市場が抱える喫緊の課題の一つと言えるでしょう。

このような空家や管理不全土地の増加を抑制するために、政府は民法や登記法、そして空き家対策の推進に関する特別措置法の一部改正法を施行し、さらには相続土地国庫帰属制度を開始するなど、国を挙げて多岐にわたる対策を講じてきました。

また、自治体レベルで独自の支援策を講じている地域もあります。

これらの施策が一定の効果を生み出してはいることは事実ですが、残念ながら、空家や管理不全地の増加を抑制し、減少へと転じさせるまでには至っていません。

実務においても、「ある程度の金額を負担はやむを得ないから、何とか物件を処分する方法はないか」といった相談が寄せられるケースも少なくありません。

多少なりとも流通性が見込まれる物件であれば、時間をかけ、かつ低価格あるいは無償での引き受け手が見つかる可能性はあります。

しかし、現実には「タダでも引き取り手が見つからない」物件が多数存在することもまた事実です。

このような状況下において有償引取サービスは、まさに所有者にとって救済手段となり得るのです。

実際にこのサービスの需要がどの程度見込めるかについては、不動産の「引取サービス」を提供する事業者に対し、国土交通省が実施したヒアリング結果が示唆に富んでいます。

近年の引取件数が、明らかに増加しているとの結果を確認できるからです。

国土交通省がインターネットを通じて実施した調査によれば、「引取サービス」を実施している事業者数は、令和6年10月時点で全国に59社あるとされています。

しかし、実態としてはこれを大きく上回る数の事業者が存在していると推測されます。

特に、短期間で収益を上げようとする詐欺的な業者は、まさに泡沫(うたかた)のように出現と消滅を繰り返すため、その正確な実態把握は極めて困難です。

しかし、宅地建物取引業者が収益モデルの一環としてこのサービスを手掛ける場合、先述したように綿密なデューデリジェンスが不可欠です。

目先の引取手数料のみを追及し、引取後の処分方法や出口戦略を考慮せず無差別に引き受ける業者とは一線を画し、専門性と倫理観に基づいた事業展開が求められます。

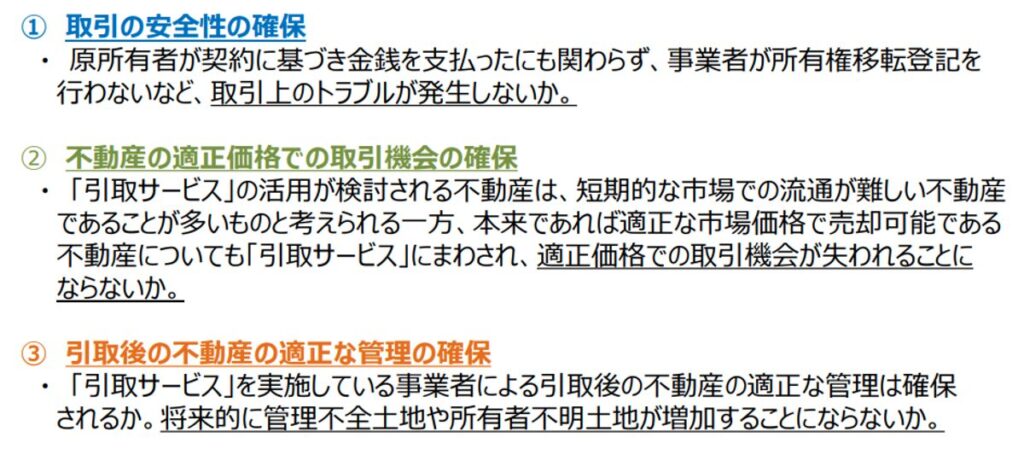

実際、国土交通省不動産・建設経済局不動産業課が2025年2月に公表した『不動産取引に掛かる新たなサービス形態について』では、負動産の処分や管理に苦慮している人々にとって有益なサービスであると評価しつつも、以下のような懸念があるとしています。

このように、有償引取サービスは、他社との差別化を実現し、新たな収益確保の手段となり得る可能性を秘めている一方で、事業展開に際しては、多岐に渡るリスクを十分に検討し、適切に対処していく必要があるのです。

まとめ

宅地建物取引業者が激化する競争の中で差別化を図り、従来の売買や賃貸の媒介に固執しない多様な収益源を確保するためには、不動産コンサルティング業務の深化、リースバック、そして本稿で詳述した「引取サービス」の導入などが有効な戦略として考えられます。

しかしながら、これらはいずれの分野も、高い専門性、市場の変動に対する柔軟な対応力、そして明確な差別化戦略が不可欠であり、事前の入念な準備なくして成功は望めません。

特に、具体的な成果物の提出が必ずしも求められない不動産コンサルティング業務は、生成AIの進化によって代替されるリスクを抱えています。

すでに、情報収集や定型的な分析においてはAIが人間を凌駕している部分も多く、コンサルタントは単なる情報提供者にとどまらず、より深い洞察と戦略適思考、そしてクライアントとの信頼関係構築にこそ、その真価を見出す必要があります。

有償引取サービスは、相続によって生じる「負動産」問題の解決に貢献する手法として、社会的なニーズに応える形で急速に存在感を示しつつあります。

ですが、現状では宅地建物取引業免許のグレーゾーンを利用した無免許業者の跋扈や、所有権移転の不履行といった詐欺的行為が散見されるという課題も顕在しています。

これは、サービスの健全な発展を阻害すると同時に、所有者の信頼をも損なう深刻な問題です。

このような背景から、宅地建物取引業者が有償引取サービスを事業として展開する際には、単なる手数料収入に目を奪われるのではなく、プロフェッショナルとしての高い専門性と倫理観が求められます。

具体的には、徹底したデューデリジェンスによる物件のリスク評価、物件の特性に応じた多様な出口戦略の構築、そして透明性の高い契約と確実な所有権移転の履行です。

このような公正かつ透明性の高いサービスを提供することで、宅地建物取引業者は「負動産」を単なる負担から「新たな価値」へと転換させ、社会的な課題解決に貢献しながら、持続可能なビジネスモデルを確立できるのです。