皆様ご存じのとおり、不動産取引の現場では、土地にまつわる様々な「不安」が顕在化します。

なかでも、根拠なき噂話や口コミ情報に尾ひれがついて広まりやすいのが「土壌汚染」です。

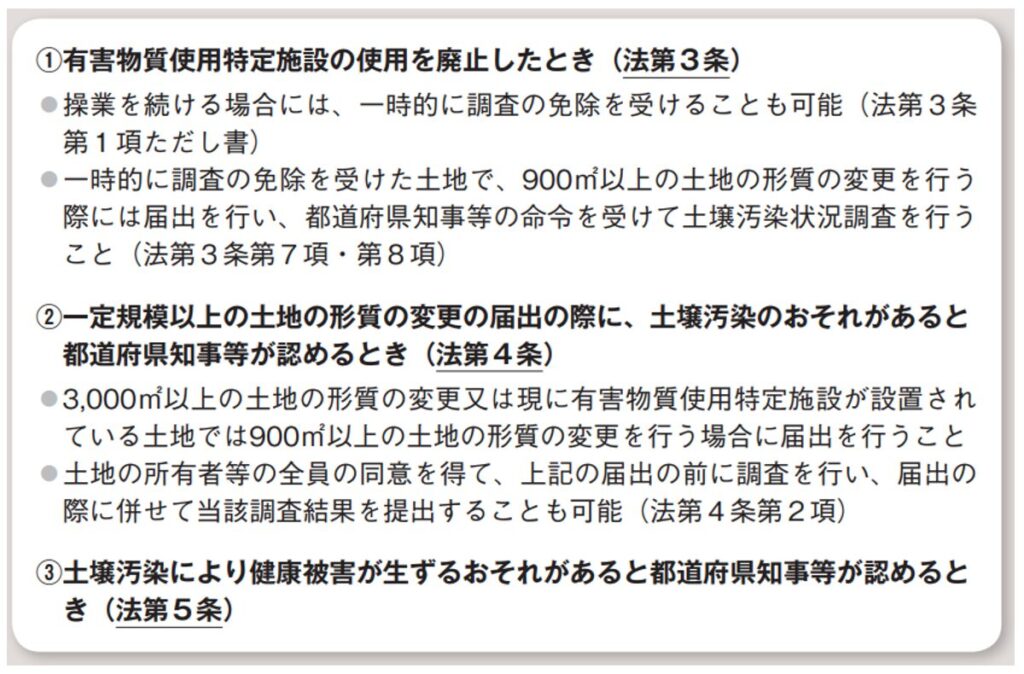

媒介業者には、土壌汚染対策法に基づき、取引物件が以下のいずれかに該当する場合、適切な調査を実施し、その結果を説明することが義務付けられています。

②3,000㎡以上の土地形質変更時

③土壌汚染による健康被害の恐れがあるとして、知事が命令を発した場合

したがって、上記に該当しない土地については、原則として調査要望に応じる義務はありません。

しかしながら、たとえ噂話であっても「土壌汚染」と聞いた場合、直ちに健康被害が生じると固く信じ込んでいる方が少なくありません。

そのため、法的義務がない場合でも、調査が必要となるケースも散見されます。

実務上、ほとんどは杞憂に過ぎませんが、事実関係を入念に調査したうえで回答しなければ、職務怠慢とのそしりを受ける可能性もありますし、万が一取引後に有害物質の存在が発覚した場合、賠償責任を問われるリスクも内包しています。

もっとも、専門の調査会社に概況調査(表層調査)や詳細調査(ボーリング調査)を依頼すれば、数十万規模の費用が発生します。

調査義務のない土地において、売主がこうした費用負担を容認してくれる可能性はほとんどありません。

だからこそ、媒介業者自らが地歴調査を実施し、当事者が納得できる根拠を明示する必要があるのです。

そこで本稿では、不動産のプロフェッショナルである皆さんが実践すべき、地歴調査の具体的な方法について解説します。

地歴調査の出発点

皆様ご承知のとおり、土壌汚染の疑義が生じる根拠として多いのが、過去にガソリンスタンドや工場が存在していたという類のものです。

そのため、まず着手すべきは、過去の土地・建物に関する履歴を徹底的に調べることです。

実際、過去に存在していた建物の詳細を調べると、土壌汚染の心配などない一般住宅であったケースも多々あるのです。

調査は、まず法務局で「閉鎖された底地上の建物すべて」を申請することから始めます。

法務局に備え付けの申請用紙で「建物」にチェックを入れ、土地の地番を記載します。

従前に存在した建物の履歴を調べるのが目的ですから、家屋番号は空欄のまま「閉鎖された底地上の建物すべて」と明記して申請すれば、過去に登記され、すでに抹消されている建物すべての情報が取得できます。

近年では、インターネット上の登記情報提供サービスを利用して登記情報を取得されている方が多いでしょう。

しかしながら、このサービスで取得できるのは、登記事務がコンピュータ処理に移行された後に閉鎖された記録に限定されます。

そのため、それ以前の建物に関する閉鎖謄本を取得したい場合には、直接法務局へ出向く必要があるのが実情です。

また、閉鎖謄本で地下室の存在が確認された場合には、閉鎖された建物登記図面を申請して、配置状況を詳細に確認する必要があります。

これは、地下埋設物の調査を実施する場合にも不可欠な手法ですので、正確に理解しておくことが肝要です。

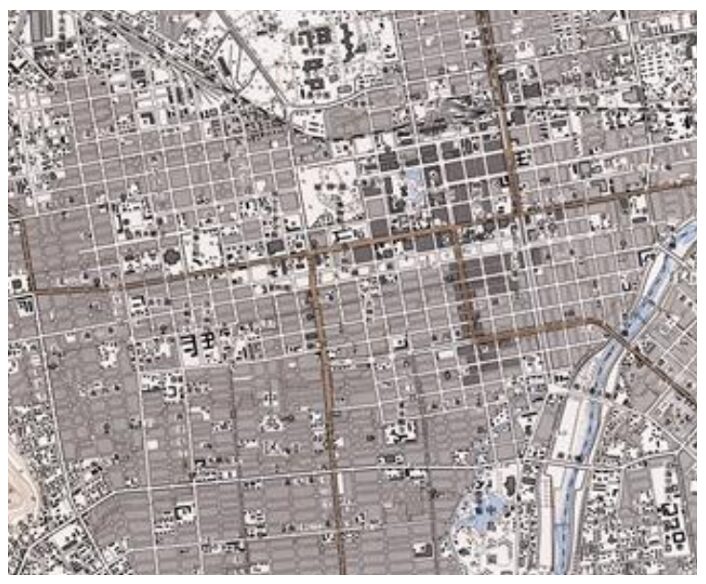

法務局での調査と前後して、インターネットで国土地理院にアクセスし、空中写真から、建物の配置や敷地内の変換、隣接地の状況が時系列で確認できないかを調査します。

ただし、古い時代の空中写真は白黒で画質も荒く、そこから建物の存在を確認するのは容易ではありません。

そこで、図歴(旧版地図)から情報を類推する調査が基本となります。

しかし、提供される情報はPDF方式で画質も荒く、特に昭和初期の地図で建物の存在を確認すること自体が困難です。

一般的に、建物の存在を確認できるのは、昭和40年以降に作製された地図に限られるのが実情です。

そのため、地域の郷土資料館、博物館、図書館に収蔵されていないか事前に確認し、閲覧するために出向く必要が生じるケースも少なくありません。

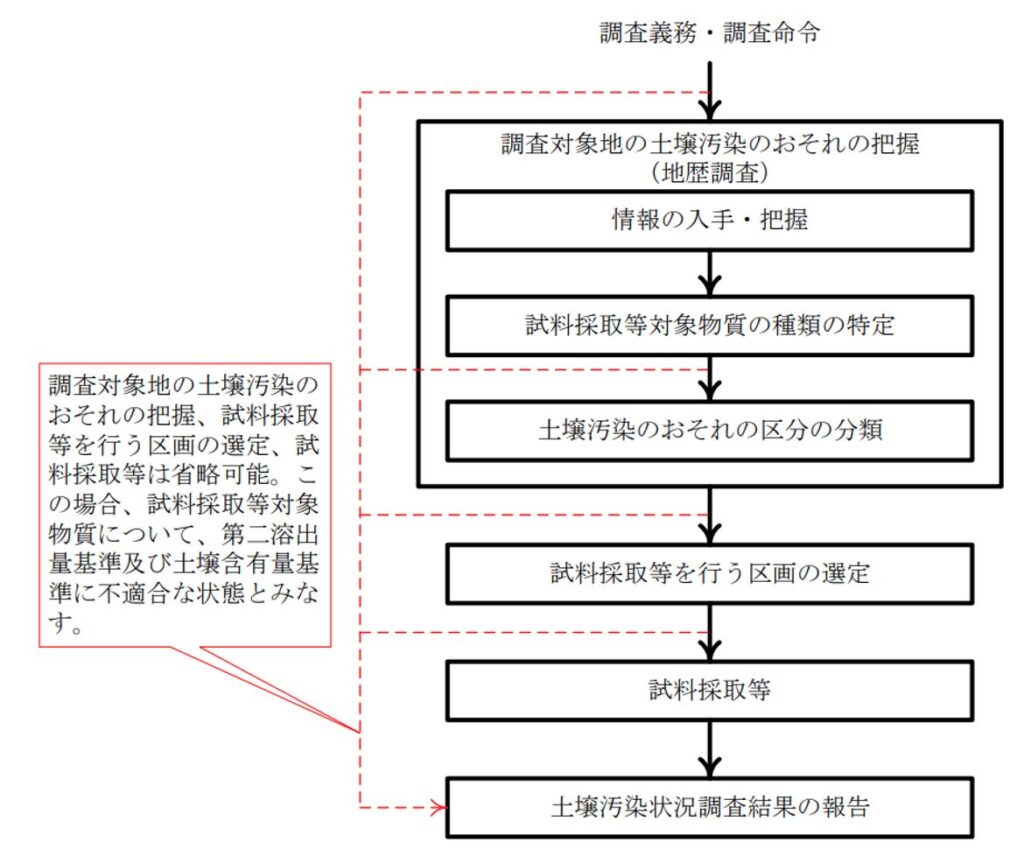

これら閉鎖謄本や図面、古地図によって、畜産農業、有害物質貯蔵指定施設(ガソリンスタンドなど)、クリーニング業など、土壌汚染の懸念がある建物が存在していたと判断される場合には、管轄する自治体の環境担当部署へ出向き、下水道法、水質汚染防止法、環境保護条例に基づく特定事業上の記録開示を求めることになります。

●下水道法:公共下水道に排水する特定事業場には、排出する下水の水質と測定記録の保存が義務付けられており、自治体にその記録が保存されています。

●水質汚染防止法:事業に要した処理水を排出・浸透させる特定施設を設置する者には、その汚染状態を測定・記録・保存する義務が課せられており、自治体にその記録が保存されています。

●環境保護条例:都道府県や地方自治体によって、国の法令(下水道法・水質汚染防止法など)に加えて、独自により厳しい条例を定めている場合があります。これらの条例によっても、特定事業場の記録に関する義務が定められており、自治体にその記録が保存されています。

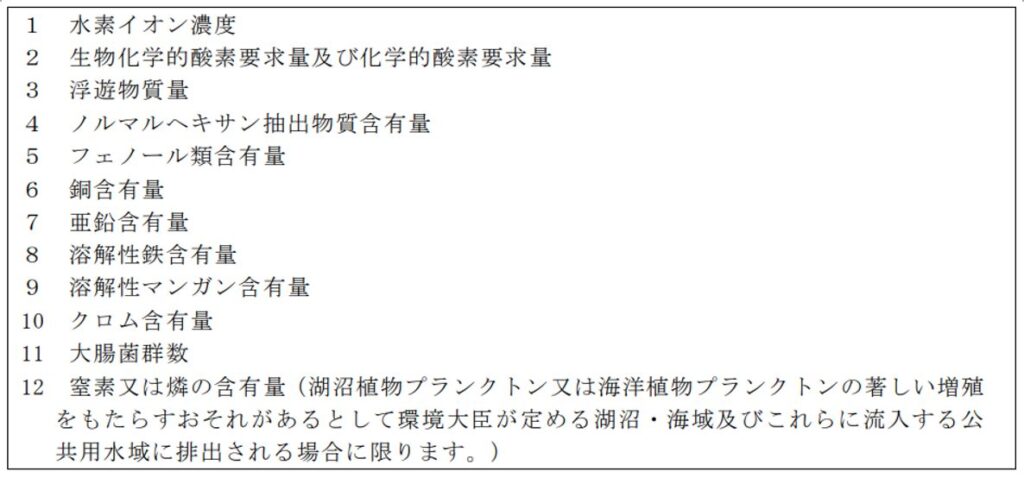

これらの法定等により、人の健康に被害を生じさせる有害物質や、生活環境に被害を生じさせる指定物質は細かく定められています。

例えば、記録される水の汚染状態を示す項目には以下のようなものがあります。

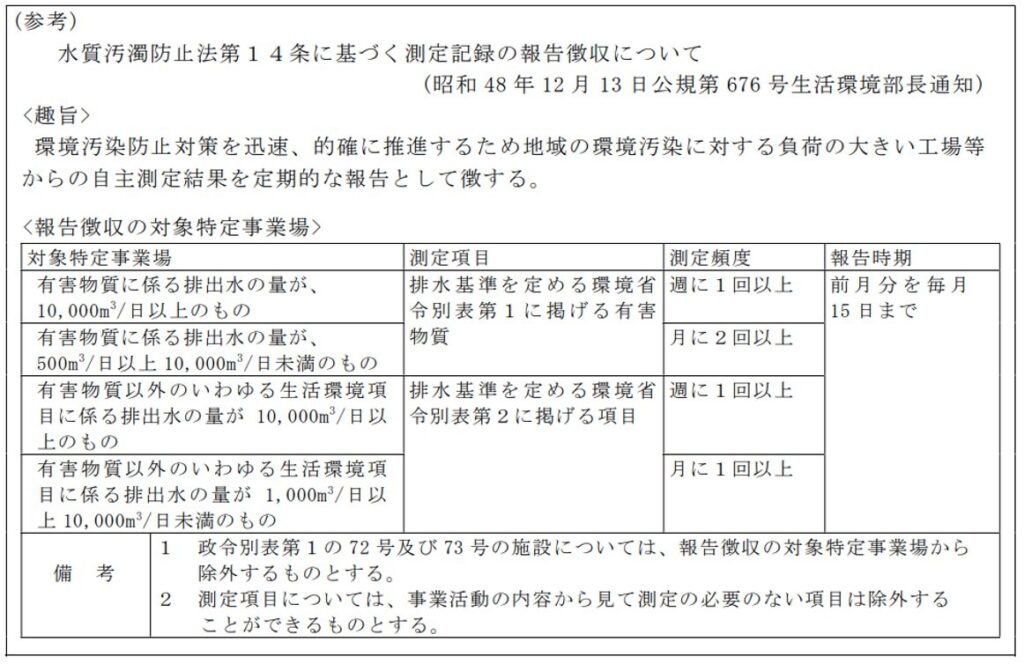

特定施設等に対しては、水質測定記録表や計量証明書、その他資料などを一定期間保存することが義務付けられており、特に水環境への負荷が大きい特定事業者に対しては、自主測定結果の定期的な報告が求めています。

ただし、行政による保管期間の影響から、開示請求をしても記録が残されていない場合も少なくありません。

また、このレベルの調査は、宅地建物取引業法で義務付けられた通常調査の範疇を超えるものです。

しかし、土壌汚染を心配する購入検討者に対し、客観的かる有効な情報提供は欠かせません。

調査結果を開示して納得が得られればそれで良し、もし専門の調査業者による測定を求めれれば、その費用負担の問題も含めて契約当事者間で協議すれば良いでしょう。

現地調査の重用性

机上や役所調査と併せて確実に実施したいのが、現地調査です。

とはいえ、土壌汚染調査の専門家ではない私たちにできることは限られます。具体的には、以下のような調査です。

●土地の状態:土地の表層状態(不自然な色合いや臭い、油膜、植生の変化など)を目視で確認し、汚染の兆候がないかを調査します。正式な表層調査においては、地表から採取した土壌資料と、深さ5cmから50cmまでの土壌資料を等量混合して分析する手法が取られますが、分析機器や専門知識を有しない私たちには、そこまでの調査は実施できません。あくまで、表層状態を確認するに留める必要があります。

また、現地調査を実施した際、あきらかに不自然な色や臭いが確認される場合もあります。

過去の土地利用やトラブルの有無について、近隣住民にヒアリングするのも有効な手段となり得ますが、あくまで参考情報として、客観的な事実と切り分ける必要があります。

さらに調査の結果、過去に特定施設などが建築された履歴がないなど、自然由来の土壌汚染が疑われる場合もあります。

自然由来であれば売主に責任はないと考えられがちですが、環境省は自然由来の土壌汚染の除去について争われた裁判例などを鑑み、平成22年に当道府県知事・政令市長あてに「自然的原因により有害物質が含まれた土壌は、土壌汚染対策法の対象とする」旨の通知を発しています。

この通知は、有害物質が自然由来か否かの判断は困難で、かつ、土壌汚染対策に関する一連の法律が制定された目的が、汚染された土壌による健康被害を防止することを勘案すると、合理的な判断だと言えるでしょう。

つまり、人為的な由来でなくとも自然由来の土壌汚染が発生している場合は売主に告知義務が発生し、取引に関与する媒介業者に説明義務が生じると解されるのです。

しかしながら、宅地建物取引業法では、業者自身が専門的に調査することまで求められておらず、専門業者への調査を推奨するなど適切なアドバイスを提供するに留まります。

情報や記録の収集、表層調査によって土壌汚染が懸念される場合には、その旨を伝える細心の配慮が求められるのです。

まとめ

地歴調査は、単なる「義務の履行」ではありません。

顧客の根源的な不安を払拭し、何者にも代えがたい、「信頼」を確保するためのプロフェッショナルな行動です。

私たちには、トラブルを未然に防ぎ、透明性の高い情報提供を通じて、スムーズな取引を実現するための最善策として、この地歴調査を捉え直す必要があります。

確かに、正式な調査には相応の費用が発生するため売主に強要はできず、媒介業者には土壌汚染が疑われる合理的な理由が存在しない限り、積極的な調査を提案できませんし、自主的な調査義務もありません。

しかし、この法的見解だけで対応を判断するのは、プロフェッショナルとは言えません。

労力を最小限に抑えた本稿の地歴調査方法は、「なぜ、この土地は安全だと判断できるのか」という、客観的かつ説得力のある根拠を顧客に提示するための方法です。

登記情報や古地図、現地調査を通じて得られた客観的な「地歴調査報告」は、顧客の漠然としていた不安を解消し、「依頼して良かった」という確信へと変えるでしょう。

調査結果として疑義が残る場合、買主は売主に詳細調査と汚染が確認された場合の除去を、契約締結の条件として要望する可能性があるでしょう。

また、売主は取引後に発生する契約不適合責任の懸念から、対応を検討されるでしょう。

このように、私たちが「事実を伝え、選択肢を示す」という誠実な対応を行うことで、安全な取引を実現できるのです。