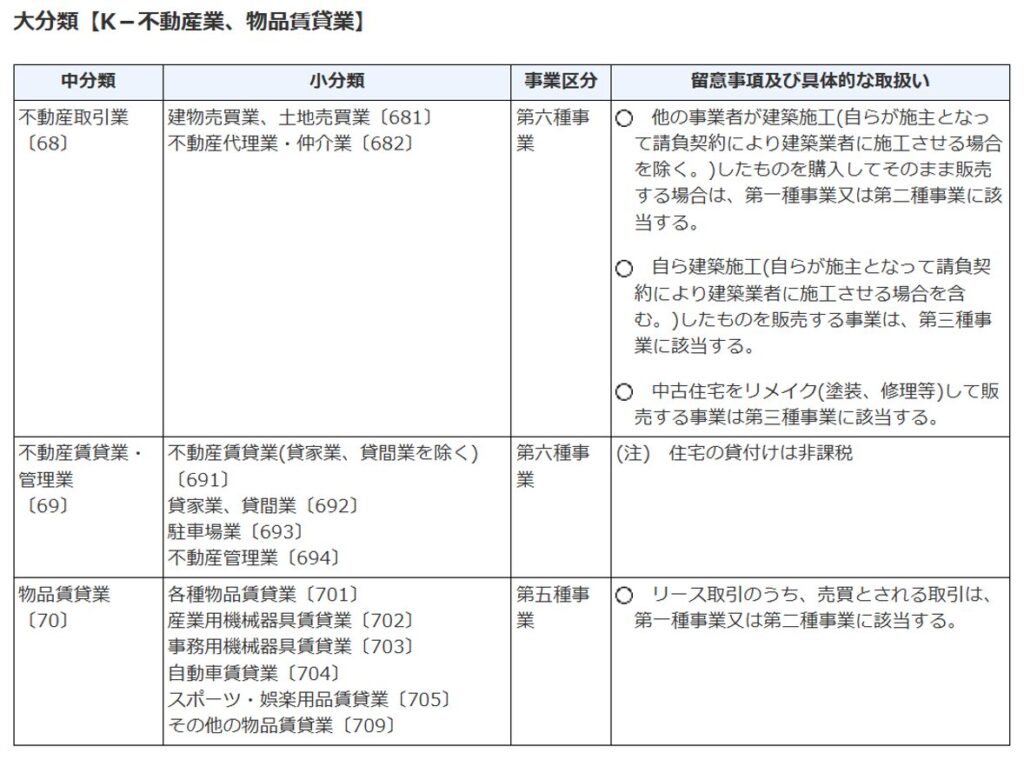

不動産業は、日本標準産業分類において「物品賃貸業」と同列に位置づけられる一方で、顧客との密接な関わりから、その本質はサービス業であると断言できます。

物件の売買、賃貸、管理といったあらゆる業務において、顧客との交渉や説明は不可欠です。

それゆえ、サービス業全般に発生する迷惑行為、すなわちカスタマーハラスメントへの正確な理解と対応は、業界全体において喫緊の課題となっています。

例えば、「自宅に謝罪へ来い」、「責任者を出せ」といった要求や、再三の拒絶にもかかわらず執拗な来店・電話を繰り替える行為に、どのように対処すべきでしょうか。

多くの場合、個人にその対応が委ねられており、企業としてのマニュアル自体が存在しないだけでなく、上席によるフォローも受けられません。

これは、従業員10人以下の中小企業が9割以上を占める業界の現状を鑑みれば致し方がない側面もあるでしょう。

実際、教育訓練は先輩社員からの助言に留まり、正当なクレームと悪質なハラスメントを区別する判断基準すら曖昧になっているのが現状です。

不動産取引は、顧客の日常生活に多大な影響を及ぼし、かつ高額な金銭が動くことも多いため、ひとたびトラブルが発生すれば対応者の精神的ストレスを増大させるだけでなく、金銭的、時間的な損失を招くリスクが顕在化します。

実際に、精神的負担を理由に離職する若手社員は後を絶たず、これは不動産業界が敬遠される理由の一因ともなっています。

実際に、クレーム対応が個々の営業担当者の「職人芸」として、属人的に扱われている側面が見受けられるのです。

しかし、企業全体として明確な判断基準と対応策を共有し、正当なクレームには真摯に向き合い、不当・悪質な要求には毅然と対処する体制を構築することは不可欠です。

そのような観点から私自身、これまで『不動産会社のミカタ』に過去4回記事を寄稿して、企業が主体となって取り組むべきカスタマーハラスメント対策、教育訓練、そして基本方針の公開について、その重用性を説いてまいりました。

ところが、つい先日ある営業担当者から、「会社は何もサポートしてくれないので、個人でできる具体的な方法を教えて欲しい」という切実な相談を受けました。

これまでの私の論考は、主に企業や経営者を対象としたものであり、現場の個人が直面する課題に対して具体的な解決策を提示してきませんでした。

そこで本稿では、個人レベルで実践可能なカスタマーハラスメントへの具体的な対応策について詳述します。

個人対策の重要性

不動産営業は、企業に属しながらも「個人商店」の側面を強く持ちます。

その典型が報酬体系に表れており、個人の売上に応じた歩合の割合が高く、これが個々の生活基盤を左右する構造となっています。

高額な報酬を手にするためには、理不尽な要求にも我慢しなければならないとの意識が働くのです。

これは、古くから業界全体が抱える課題とも言えます。

これは、若年層が不動産業界を敬遠する大きな要因の一ともなっています。

実際に、業界特有の以下のような問題点が、その傾向を助長しています。

●厳格な成果主義

●業界全体の固定的イメージ

●不規則な労働時間と不十分な休日取得環境

●閉鎖的な企業文化

近年、不動産テック(DX)の導入や法規制の強化により、労働環境の改善に向けた取り組みは進んでいますが、その道程は依然として半ばです。

特に、顧客対応や契約締結に関する判断など、戦術的な局面は個人の裁量に委ねられることが多く、そのため、問題発生時には「個人の責任で処理を求める」風潮が根強く残っているのです。

これが、企業に属しながらも個人商店として機能せざるを得ない所以です。

こうした背景から、企業による体系的な支援が期待できないケースも多く、個人が自ら学ぶことでクレームを未然に防ぎ、適切に対処する手段を身につけることが不可欠と言える根拠となるのです。

そのため、まず、「正当なクレーム」と「不当な要求」の明確な線引を個人的に確立する必要があります。

この判断は主観に頼る部分があるものの、法的な側面を無視することはできません。

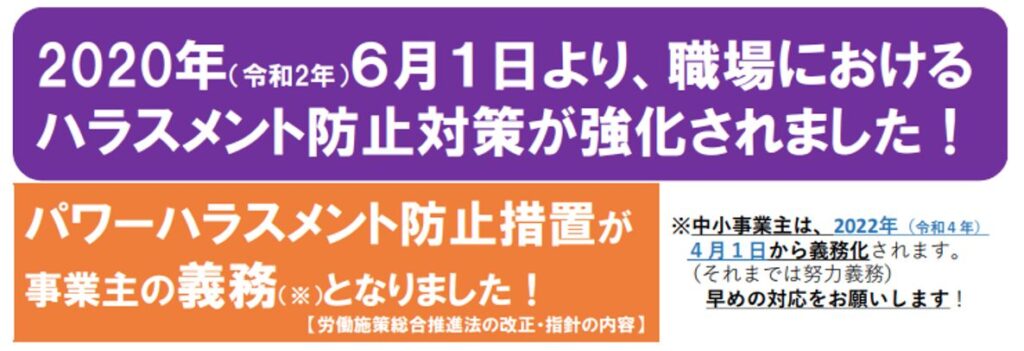

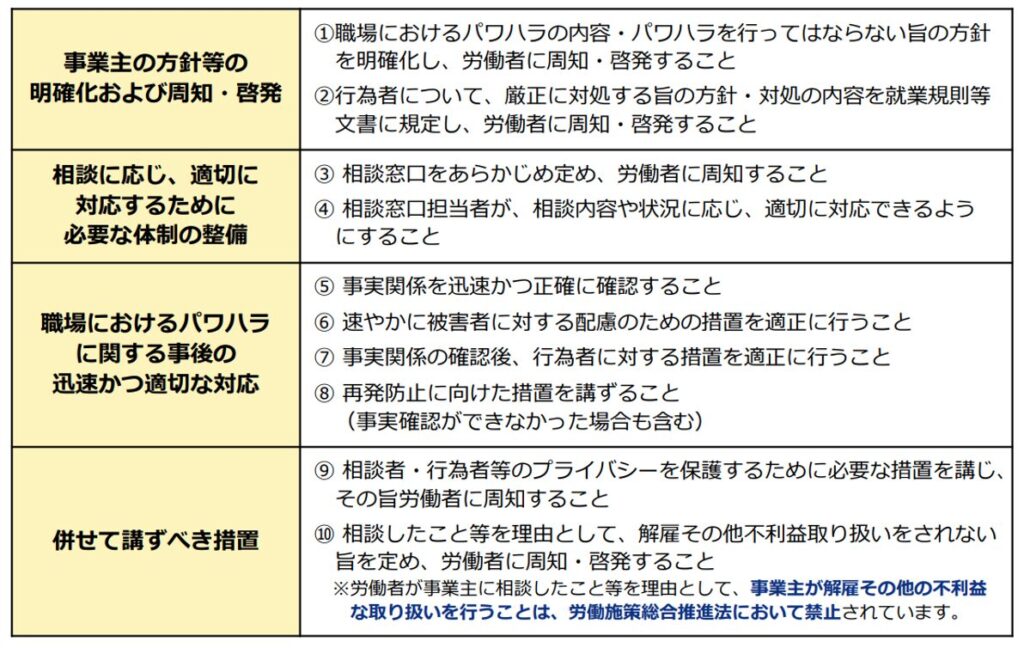

ただし、現状では顧客からのハラスメントに明確な罰則規定がないため、企業に義務付けられたパワーハラスメント防止法で規定された基準を援用することが有効な判断材料となり得ます。

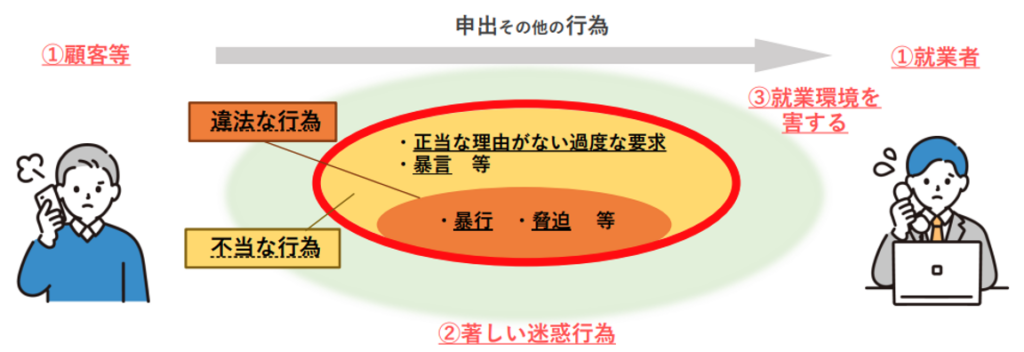

具体的には、以下3つの要素を総合的に勘案して判断します。

②業務特性上許容が必要とされる範囲を、相当に超えた言動か

③その要求により業務遂行環境が著しく害されるか

「正当なクレーム」とは、当方に明確な落ち度があり、相手方の要求内容と手段が社会通念上、妥当な場合を指します。

これに対し「不当な要求」とは著しい迷惑行為であり、客観的に合理的で社会通年上相当であると認められる理由がなく、要求内容の妥当性に照らして不相当であるもの、あるいは大きな声を上げて秩序を乱すなど、行為の手段・態様が不相当であるものを指します。

身体的暴行はもちろんのこと、脅迫や人格を否定するような名誉毀損や侮辱、長時間にわたる謝罪の強要や土下座要求なども、カスタマーハラスメントに該当します。

不当要求は断固として拒絶する

自己の判断に基づき、相手の言動が明らかにハラスメントであると確信した場合、毅然とした態度で挑む必要があります。

まずは、「その要求は過剰ですから、ご再考ください」などと、明確に意思を表明することが肝要です。

また、感情的な相手を落ち着かせる効果的な手段として、「これ以降のやり取りはすべて記録させていただきます」と宣言し、ボイスレコーダーやスマートフォンアプリを用いて録音を開始すると有効です。

多くのケースでは、この行動により相手は冷静さを取り戻します。

ただし、状況によっては相手をさらに刺激する可能性があるため、宣言の際には冷静な状況判断が求められます。

また、録音をする際には、まず冒頭で日時、場所、当事者の氏名を口頭で宣言し、証拠として利用できるよう配慮します。

これは、過剰な要求を牽制すると同時に、万一の際に法的措置を講じるために重用な記録となります。

このように、不当要求には毅然と対応する一方で、当方に落ち度がある正当なクレームに対しては、誠心誠意、適切な対応を講じなければなりません。

したがって、常に冷静さを保ち、事実関係を客観的に認識するとともに、俯瞰的な視点で全体像を把握する習慣を身につけることが不可欠です。

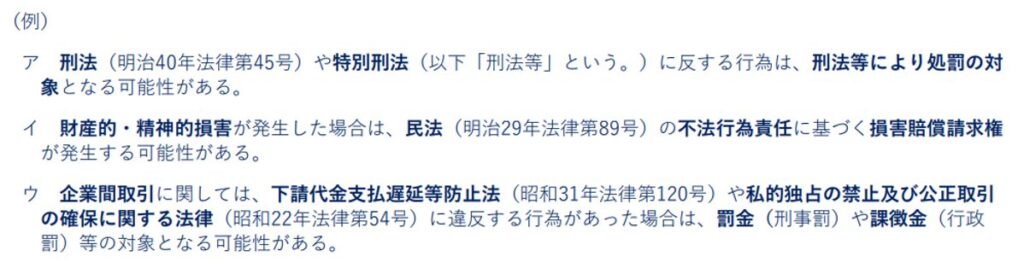

また、法的にはカスタマーハラスメントに直接的な罰則規定はないものの、暴行、脅迫、傷害、強要、名誉毀損、侮辱、威力業務妨害、不退去などの刑法に規定された違法な行為のほか、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)や軽犯罪法(昭和23年法律第39号)などの特別刑法によって処罰される可能性があります。

そのため、以下の刑法各論の構成要件を理解しておくことは、自己防衛において非常に有効な武器となり得ます。

●侮辱罪:「事実を摘示せず」、「公然と」、「人を侮辱する」場合に成立します。SNSなどで「バカ」、「クズ」、「ゴミ」、「使えない」といった侮辱的な表現を投稿した場合に該当する可能性があります。

●名誉毀損罪:「公然と」、「事実を摘示し」、「人の社会的評価を低下させた」場合に成立します。ただし、公共の利害に関わる場合や、摘示した事実が真実と証明された場合には成立しません。

●脅迫罪:客観的に見て一般人が恐怖を感じる程度の「害悪の告知」がなされた場合に成立します。実際に、被害者が恐怖を感じているかどうかは問われません。「殺す」、「殴る」、「会社を潰す」、「会社にいられなくしてやる」といった発言がこれに該当します。ただし、「一生許さない」などの抽象的な表現はその限りではありません。

●強要罪:脅迫や暴行を用いて、義務のない行為を強要した場合に成立します。不動産実務においては、謝罪文の作成、恫喝によって同意書への署名を強要するケースが該当します。また、結果的に要求に応じなかった場合でも、未遂罪として処罰されます。

●威力業務妨害:暴力または脅迫によって相手の自由意思を制圧し、業務を妨害することで成立します。実際に業務が妨害されたかどうかは問われず、業務を妨害するおそれがあれば要件を満たします。

●不退去罪:正当な理由なく、退去を要求されたにもかかわらず住居や事務所などの建造物から、合理的な時間を超えて退去しなかった場合に成立します。

これらの犯罪は、現行犯逮捕を除けば、被害者からの告訴に基づく親告罪です。

実際に告訴する機会は限られるかもしれませんが、過剰な要求を牽制する目的においては、これらの知識が有効に機能します。

会社への報告は迅速に行う

不動産営業が「個人商店」の側面を持つからといって、その解消を全て自分が担い、過剰な要求によって精神を疲弊させるべきではありません。

労働者の心身の健康を保つことは、事業者の義務だからです。

しかしながら、改正労働施策総合推進法(いわゆるパワハラ防止法)により、事業者にパワーハラスメント防止措置が義務付けられていても、義務違反に対する直接的な罰則は規定されていません。

そのため、従業者10名以下の中小企業が大半を占める不動産業界においては、具体的な対策が十分に講じられていないのが実情です。

しかし、企業の対応状況にかかわらず、ハラスメント行為を受けた際には速やかに報告すべきです。

その際、口頭ではなく文書で報告することを強く推奨します。

書面は、報告の事実を明確に残し、万一、会社から不当な処分を受けた際における自己防衛の証拠となるからです。

したがって、提出前にはその写しを取り、保管することを徹底してください。

残念ながら、経営者の中には顧客からの一方的なクレームを鵜呑みにし、事態を正しく判断できない方が少なくありません。

これは、ハラスメントに関する知見の不足も一因ですが、「不動産業はクレーム産業」という認識が根底にあるのです。

そして、起業した方は多かれ少なかれ理不尽な要求に対応してきた経験があります。

そのため、経験則に基づき「営業担当なら自分で始末しろ」といった突き放した対応が散見されるのです。

その結果、顧客からの訴訟の示唆に屈して安易に金銭を支払い、その負担をペナルティーとして担当者に科すといった理不尽なケースが生じるのです。

こうした不当な処遇を防ぐためにも、自身の正当性を早期に証明しておく必要があります。

したがって、問題が発生した際には、正当性の有無にかかわらず速やかに会社へ報告し、その際に具体的な処理方針を併せて提示することが肝要です。

第三者の立会いがない状態でハラスメント行為を受けるケースが多いため、四面楚歌にならぬよう対策を講じる必要があるのです。

売り言葉に買い言葉は悪手

いかに合理的な理由がなく一方的に罵倒されても、感情的な反論は慎む必要があります。

そもそも、人間の怒りは長時間持続しません。

ある研究によれば、その持続は2時間程度に過ぎないと報告されています。

したがって、まずは反論をせず、傾聴と共感の姿勢で相手の話を受け止めることが肝要です。

相手の怒りが沈静化した後に、事実関係を冷静に確認し、当方に非がある場合は誠実な謝罪を行います。

一方、要求が過剰な場合は、安易な謝罪を避け、なぜ冷静な話し合いが必要かを論理的に説明すべきです。

それでもなお、納得が得られず恫喝を繰り返すようであれば、それ以上の交渉は不要です。

「残念ながら、これ以上お話を続けても解決策が見いだせないようですので、本日の交渉は打ち切らさせていただきます」と明確に宣言して退去し、その後の対応は法的措置を視野に入れるべきです。

筆者の経験上、最初から恫喝してくる者よりも、冷静に話の矛盾点をついてくる者のほうが対応は困難です。

不必要な言質を取られぬよう細心の注意を払い、終始、冷静な姿勢で協議に挑むことが不可欠です。

まとめ

本稿で、企業の支援が不十分な現状において、不動産営に従事されている個人が不当な要求にどう向き合うべきかについて解説しました。

人々の生活に深く関わる不動産取引は、様々な問題が発生する可能性をはらんでいます。

それゆえ、他の業種以上に高い問題解決能力を求められるのが、不動産営業の特性です。

さらに、「個人商店」としての側面が強い不動産営業には、生じた問題の大半を自力で解決することが求められます。

クレームを適切に処理できなければ問題が長期化し、個人のパフォーマンスに悪影響を及ぼすでしょう。

日頃から細心の注意を払い、問題の発生を未然に防ぐ努力が不可欠です。

それでもなお問題が生じた場合には、「正当なクレーム」と「不当な要求」を冷静に見極め、問題の本質を正確に把握することが肝要です。

しかしながら、その能力は机上の理論を学ぶだけでは成長しません。

実践を通じ、問題の本質に関しての理解を深めていく必要があるのです。

これからの時代、不動産業界はより複雑な課題に直面するでしょう。

それ故に、不当な要求や謂れのない誹謗中傷に屈しない強靭な精神力と知識や知見が、個々のキャリアを守り、切り拓くための資産となるのです。