令和8年10月1日に施行予定の「不動産登記規則等の一部を改正する省令」は、不動産登記の運用実務に大きな影響を及ぼすものであり、特に、これまで不動産業界の営業活動を支えてきた重要な情報源が、事実上封じられる影響は図りしれません。

この省令改正の核心は、不動産登記規則第18条で規定されている法務局の備え付け帳簿のうち、第1号の「受付帳」記載事項に関する抜本的な見直しです。

現行の不動産登記受付帳は、登記の受付番号、受付年月日、登記原因(例:売買、相続、贈与など)、処分の制限に関する登記、土地・建物の種別、不動産の所在など、登記の申請内容を網羅的に記載した公簿であり、行政機関公開法に基づき、誰もがその開示を請求できる情報でした。

そのため、これまで多くの不動産業者がこの受付帳情報を巧みに活用してきたのです。

特に、相続や贈与を原因とする所有権移転登記の情報は、潜在顧客発掘の宝庫でした。

これらの情報は、本来であれば法務局に対して行政機関公開法に基づく開示請求を行う必要があるものの、不動産ビッグデータ提供サービスを通じて容易に入手でき、相続不動産の売却意向を持つ所有者や、資産の組み換えを検討する方々に対して、タイムリーかつ効果的な営業アプローチが可能でした。

潜在顧客を狙い撃ったダイレクトメールや電話営業は、高い成約率を誇るため、多くの企業にとって営業戦略の要となっていた事実はご承知のとおりです。

しかし、こうした情報の開示には、かねて個人情報保護の観点から懸念があると指摘されてきました。

相続や贈与、仮差押など、個人のデリケートな財産情報が、不特定多数に公開されることの是非が問われていたのです。

今回の改正は、公開する情報の範囲を限定し、プライバシー保護を強化すべきという時代の要請に応えるものです。

令和8年10月1日以降、「相続」や「贈与」といった営業のトリガーとなる情報が公式な一覧ではほぼ入手できなくなります。

これにより、これまで受付帳の情報を最大限に活用してきた企業は、従来の営業モデルを根本的に見直す必要に迫られます。

「受付帳情報」に依存した旧来の営業戦略が通用しなくなることは、すでに確定しているのです。

この変革期において、不動産事業者に求められるのは、確度の高い情報入手方法の検討はもちろんのこと、情報発信型・課題解決型の営業モデルへのパラダイム・シフトです。

改正は、一見すると営業の道を閉ざされるだけのように思えますが、見方を変えれば、真に顧客の課題解決に寄り添うプロフェッショナルだけが生き残る、新たな競争環境の到来とも言えるでしょう。

この大きな変革期に、どのような顧客開拓戦略を打ち出せるのか、その方向性が今後の成功を左右する鍵となるのです。

本稿では、改正の概要とその背景、そしてこの改正が不動産業界に与える影響を詳細に分析し、改正を見据えた取り組むべき対策についても提言いたします。

改正内容の概要と影響

不動産登記規則第18条第1号の「受付帳」制度は、元来、登記所内における登記事務処理の円滑化を目的として設けられたものです。

この帳簿に記載された情報がこれまで開示されてきたのは、これが「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」に基づく行政文書であり、開示請求の対象とされてきた背景があるからです。

この制度は、多くの名簿業者や不動産業者にとって、極めて有用で利便性の高い情報源として機能してきました。

開示請求を通じて、相続や競売などが発生した不動産の所有者・住所情報を効率よく収集し、データベースを構築する、あるいは直接的な売却勧誘に利用してきたのです。

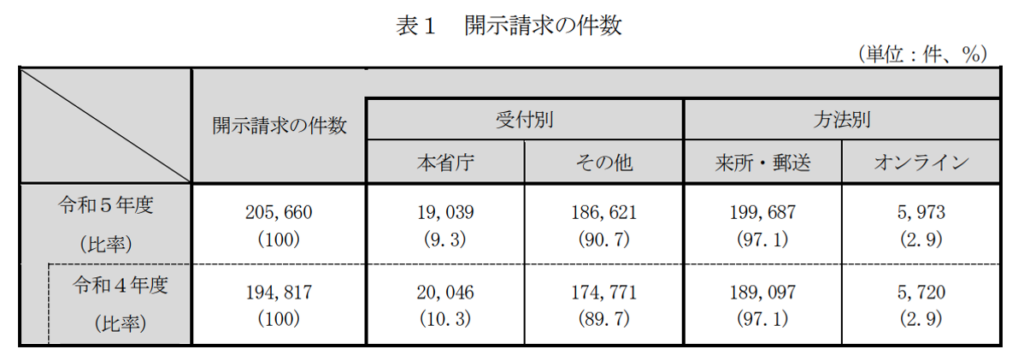

総務省が公表する行政情報の開示請求件数を見れば、この手法がいかに広く浸透しているかが明らかです。

例えば、令和5年度の全開示請求205,660件のうち、法務省、特に不動産登記受付帳に関するものが148,309件と、全体の約72%を占めています。

過去のデータを遡っても、法務省への開示請求件数が突出して増加傾向にあり、この情報に依存した営業モデルが確立されてきた事実を物語っています。

筆者も、「住宅を購入した途端、見慣れない業者からのダイレクトメールが頻繁に届くようになったが、不動産業者が情報を漏洩しているのではないか」、あるいは「相続登記を終えた途端、聞き覚えのない業者から頻繁に電話が入るようになったが、司法書士や法務局から情報が漏洩したのではないか」といった相談を頻繁に受けます。

そのたびに、現行法上、不動産登記受付帳の開示請求を行えば、誰もが合法的に情報を入手できると説明しています。

顧客から「行政による個人情報の漏洩ではないか」との指摘を受けることもありますが、確かにそのような側面があることは否定できませんし、同様の指摘はかねて存在していました。

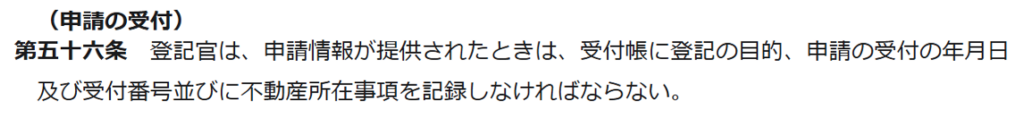

そもそも、現在の登記事務は全てデジタル化されているため、現行の受付帳に記載されている「登記の目的」、「申出の目的」、「不動産所在事項」といった項目は、もはや登記事務処理上、必須の事項ではなくなりました。

こうした実情が、受付帳の様式見直しに至った大きな理由の一つです。

施行後、具体的には令和8年10月1日以降、受付帳から削除される具体的な項目は以下の通りです。

●不動産登記規則第56条第1項関連:受付帳に記載すべき事項のうち、登記の目的及び不動産所在事項の削除

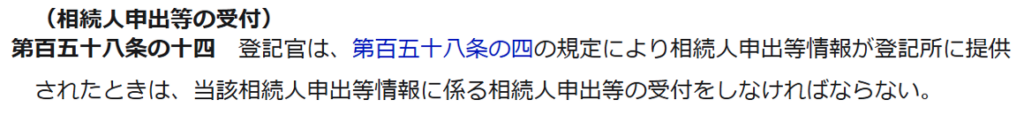

●不動産登記規則第158条の14第2項:受付帳に記載すべき事項のうち、申出の目的及び不動産所在事項の削除

省令は、法律や政令の規定を具体的に実施するために各省の大臣が所轄の行政事務について制定する命令であり、法体系において政令に次ぐ上位に位置します。

省令は、法律や政令の規定を具体的に実施するために各省の大臣が所轄の行政事務について制定する命令であり、法体系において政令に次ぐ上位に位置します。

結果として、それまで入手可能であった登記の目的や所有者、住所に関する一覧での情報入手は事実上不可能となります。

今後は、不動産登記情報サービスを利用して個別の登記情報を一件ずつ確認するほか手段はなくなるのです。

この作業は、一つずつ地番を特定して検索する必要があり、さらに一件あたり331円の費用負担が生じます。

多大な手間と時間が必要とされるため、自社でリストを構築することは極めて困難です。

また、効率的な手法ともいえません。

さらに、これまで労力を軽減するために利用してきたビッグデータ提供サービスからも、関連情報は提供されなくなるでしょう。

このため、従来の営業手法、特に「相続」や「贈与」といった登記原因に依存して「物上げ」を行ってきた企業は、営業戦略の抜本的な見直しを迫られることになるのです。

これまでの手法を無批判に踏襲しても、費用対効果は著しく低下します。

相続が発生したばかりの所有者をリスト化して狙い撃つという、従来の営業戦略が事実上不可能となるからです。

したがって、企業としては確度の高い情報を入手するための新たな手法を模索し、営業担当個々人においては情報発信型・課題解決型スタイルへとシフトする必要があります。

顧客との関係性を深めることによって、自ら主体的に情報を集めることが求められるのです。

適切に営業スタイルをシフトできた企業と、そうではない企業との間では、今後の成果に大きな差が生じることになるでしょう。

企業には、組織全体の営業力をどのように強化し、平均化するかが問われているのです。

新たな時代を切り開く営業戦略のパラダイムシフト

不動産登記規則の改正により、相続や贈与、競売といった情報を基盤とした従来の新規開拓手法は事実上、終焉を迎えます。

この変革期は、情報収集コストの増加と営業担当者間のスキル格差拡大を招く可能性があります。

しかしながら、時代が変化すれば対応を迫られるのは、何も今回が初めてではありません。

法改正や時代の変化に適応し、私たち不動産業者は常に生残りを図ってきたのです。

この改正を競合他社に先んじるチャンスと捉え、新たな情報源の確保と戦略の構築に取り組むべきです。

以下に、その具体的な方策を詳述します。

1. 既存顧客との関係性強化:LTVの最大化

多くの不動産業者が、引き渡し後のフォローアップを担当営業任せにし、既存顧客との関係構築に十分な努力を払っていないのが実情です。

しかし、改正により新規顧客の開拓が難しくなる状況下においては、安定した収益基盤を確保するため既存顧客との関係強化がこれまで以上に重要となります。

例えば、紹介件数の増加です。

紹介案件の成約率は平均して20~30%程度とされますが、顧客のニーズを的確に把握し、信頼関係を築ける担当営業であれば、成約率50%を超えることも十分に可能です。

しかしながら、「紹介率は満足度に比例」します。

取引成立後に疎遠となってしまっては、紹介を得ること自体が難しくなるのです。

このため、企業はフォローアップを担当営業任せにするのではなく、LTV(顧客生涯価値)の重要性を再認識し、CRM(顧客関係管理システム)やSFA(営業支援システム)などのツールを積極的に導入し、最大限活用する必要があるのです。

これらのツールにより、顧客情報を一元管理し、フォローアップ活動の履歴や進捗状況を可視化できます。

これにより、貴重な既存顧客情報の属人化を防ぐと同時に、関係性が悪化している既存顧客に対しては他の担当者を介入させることで問題を解決し、さらには紹介キャンペーン、リフォーム相談会、相続セミナーなどを通じ、企業全体で既存顧客との接点を増やすことが可能となります。

時に、担当者の不適切な対応の蓄積によって、催し時にクレームが発生することもあるでしょう。

しかし、正当なクレームに迅速かつ誠実に対応することは、企業の信頼をさらに高める機会になり得ます。

新規顧客に意識が偏りがちな営業体制において、企業が主体となって顧客満足度を高める仕組みを整備することこそが、この難局を乗り越えるための重要な一手となるのです。

2. 長期的視野での情報発信:コンテンツマーケティングの確立

「不動産会社のミカタ」を運営するミカタ株式会社では、訪問査定取得を目的としたテレアポ外注サービスを提供しており、この業務を通じて得られたデータに基づき、訪問査定率の年間ランキングを公表しています。

このランキングは、サービスごと訪問査定率に顕著な差異があることを示しており、サイトのパフォーマンスを比較する有益な指標となります。

新たな情報入手方法として、このランキングを参考にすることは、効果的な選定基準をなるでしょう。

しかしながら、現在の市場はすでにレッドオーシャンと化しています。

情報が共有された時点で激しい査定額競争や提案合戦に巻き込まれ、媒介依頼の取得は容易ではありません。

先述したLTV(顧客生涯価値)が注目される背景には、宅地建物取引業者の増加と、不動産市場の飽和状態があるのです。

理想的には、競争がない、あるいは未開拓の市場が望ましいのは言うまでもありません。

その点において、登記受付帳の情報を基に営業活動する業者は限られた存在であったため、これまでは比較的有利に戦えてきたと言えるでしょう。

しかし、改正によりその手法が利用できなくなります。

このような状況下で新たな情報収集手段を模索した場合、まず短期的に有益な情報を得ること自体が困難であることを認識する必要があります。

そのうえで、長期的な視点で継続的に価値ある情報を発信する仕組み、すなわちコンテンツマーケティングの確立を目指すのです。

一般的には、ホームページの再構築やSNSを活用した情報発信などが検討するでしょう。

その際、重要なのが長期的な視点で継続的に有益な情報を発信し続けることです。

それを理解したうえで、以下のような施策が効果的です。

●SEO対策の強化:

自社ウエブサイトのコンテンツを充実させ、検索エンジンの最適化(SEO)を進めることで顧客が必要とする情報を的確に提供し、検索結果での上位表示を目指します。

検索エンジン広告(PPC広告)を活用することで短期的に効果を得ることも可能ですが、費用対効果の観点から慎重に検討する必要があります。

一方で、SEOを活用した上位表示は長期的に見て確実に成果を上げる手段であるため、競争力を維持するために不可欠な戦略と言えるでしょう。

●SNSの活用:

Facebook、Instagram、X(旧Twitter)など、ターゲットに合ったSNSプラットフォームで専門知識や成功事例などを発信し、顧客との継続的な接点を確保します。

特に、相続税対策や不動産売却における注意点、離婚時の財産分割など、顧客の課題解決に直結する情報は注目を集めます。ただし発信する際には、正確な情報を慎重な表現で伝えるように心掛けることが不可欠です。

3. 地域コミュニティとの連携:

町内会長やマンション管理組合の役員など、地域のキーパーソンとは日頃から良好な関係を築く必要があります。

これらの方々には、私たちのビジネスに結びつく情報が集まるからです。

企業が存在する地域のイベント、例えば祭りなどの催しには金銭的な寄付だけでなく人員を派遣するなど、地域に溶け込み信頼を得る努力が求められます。

4. 士業との協力体制の強化:

弁護士や司法書士、税理士といった専門士業との連携も欠かせません。

各士業には離婚、相続、税務相談など、不動産にまつわる多様な相談が日々寄せられます。

もちろん、守秘義務があるため単純に情報提供を求めることはできません。

そのため、日頃からの付き合いはもとより、合同セミナーなどを通じた関係強化が望まれます。

個人で人脈を開拓し実績を挙げている方も存在しますが、そのような関係性は営業が離職した時点で失われます。

そのため、企業として継続的に確保される関係性を新たに構築する必要があるのです。

関係強化の具体的な方法としては以下のようなものが考えられます。

●YouTubeチャンネルを開設し、専門家として招聘する。

●定期的な情報交換会を開催する。

●信頼できる専門士業をリスト化し、相互に顧客を紹介できる関係性を構築する。

これらの活動は、短期的な成果を期待できるものではありません。

しかし、継続的かつ実直な活動を通じて、確実な成果に繋がることは保証できます。

従来の営業モデルから脱却し「問題解決型営業」にシフトするのに近道は存在しません。

根底から見直す戦略的な視点こそが、この変革期を乗り越えるために必要な、唯一無二の方法となるのです。

学びなくして成長なし:営業個人のスキルアップと組織の変革

不動産登記受付帳の改正により、多くの不動産事業者の共通基盤であった情報源が失われます。

これにより、企業は否応なく変革への対応を迫られることになります。

しかし、変革が求められるのは企業だけではありません。

個々の営業担当者自身も、大いなる変革を迫られているのです。

新規情報の収集が困難となり、その絶対数が減少すれば、必然的にその情報は歩留まりの高い営業に振り分けられます。

厳しい判断に聞こえるかも知れませんが、企業が存続するためには当然の経営判断です。

したがって、自身の生活を守るためにも営業担当は、スキルアップが喫緊の課題となるのです。

不動産営業に求められるスキルは多岐にわたります。

顧客の潜在的なニーズを引き出すヒアリング能力を筆頭に、コミュニケーション能力、マーケティングスキル、交渉力、そして法律・契約に関する専門知識など、総合的な能力が不可欠です。

これらの能力を習得するには相応の時間を要し、頻繁に改正される法制度に対応するためには、熟練者であっても日頃からの情報収集と学びは欠かせません。

不動産営業の不勉強はしばしば指摘される問題であり、実際、業界在籍期間が長くとも偏った知識しか持ち合わせていない方が多いのも事実です。

しかし、在籍期間と知見はある程度比例する傾向にあるため、この変革期に最も不利益を被るのは、経験の浅い若手社員でしょう。

しかしながら、若手社員の成長なくして企業の持続的な発展は見込めません。

そのため、営業担当個人に属人化しがちな成功体験やノウハウ、地域特有の市場動向といった「暗黙知」を組織全体で共有するための仕組みを構築する必要があります。

経験豊富な営業担当者が持つ知見を言語化・マニュアル化し、社内勉強会などを通じて積極的に承継すべきです。

また、特定の専門分野に関しては士業を招聘することで、社員教育と同時に、士業との協力関係を構築できるでしょう。

これらを実現するためには、前述したCRM(顧客関係管理システム)やSFA(営業支援システム)の導入が不可欠です。

これらのツールは、日常業務に忙殺される営業のタイムスケジュールを管理し、経験値の高い営業担当者の協力を得る基盤となります。

なお、情報共有の積極的な貢献を促すためには、その貢献度を適切に評価し、インセンティブを与えるといった配慮も必要となるでしょう。

また、企業は不動産業界が長らく依存してきたアナログ的な営業手法がすでに終焉を迎えていることを認識すべきです。

例えば、2022年5月に全面解禁された電子契約も、その導入状況には企業間で大きな格差があります。

移動時間の削減、署名・捺印の手間軽減、印紙の貼付も必要ないといった多くのメリットがあるにもかかわらず、共同媒介の相手先が非対応であれば実施できないといった理由で導入に消極的な企業も散見されます。

しかし、変化が加速する市場で勝ち残るためには、デジタル技術を最大限に活用するほかありません。

デジタルへのシフトはもはや必然であり、従来のアナログ的手法に固執することにメリットはありません。

営業効率を高めて学習時間を確保するためにも、デジタル技術の導入は最適解であり、LTV(顧客生涯価値)を向上させる上でも不可欠です。

もちろん、一夜ですべてを変えることはできませんし、デジタル技術を採用する際には、自社にとってのメリットを十分に検討する必要があります。

当面はアナログとデジタルの手法を並行しながら試行錯誤する必要があるでしょう。

しかし、情報や効率性の格差が収益に直結することを理解し、迅速にこの変革に取る組む必要があることを忘れてはなりません。

まとめ

本稿では、不動産登記規則の改正がもたらす影響を多角的に考察しました。

この改正は、これまで業界の営業活動を支えてきた情報収集のあり方を根本から変えるものです。

「当社は登記受付帳の情報を利用していないから直接的な影響はない」とお考えの方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、この改正は、登記受付帳の情報を活用してきた企業のみならず、業界全体に大きな影響を及ぼします。

情報入手の手段を失った事業者が、一括査定サイトのような既存の競争環境に一斉に参入してくる可能性があるのです。

それを考慮すれば、今後、さらに競合が激化することは避けられないでしょう。

さらに、不動産業界は、資材価格の高騰による新築分譲価格の上昇、少子高齢化、人口減少、地域格差の拡大といったマクロな課題に直面しています。

このような厳しい外部環境に加え、宅地建物取引業者の登録件数は増加を続けているため、競争は今後、一層苛烈さを増していくことが想定されます。

このような時代において、従来の営業手法に固執することは致命的なリスクとなり得ます。

しかし、私たちはこの変革を単なる障害として捉えるのではなく、組織と個人の成長を促す絶好の機会として捉え、変革を断行する覚悟を持つ必要があります。

本稿で解説した「既存顧客との関係性強化」、「情報発信」、「地域・士業との連携」といった具体的な対策は、今後の不動産ビジネスを成功に導くための羅針盤となるはずです。

学びと変革なくして、成長はありません。

この原則を胸に刻み、変化の波に即応することが、この厳しい時代を生き抜き、競争の優位性を確立するための唯一の道となるでしょう。