分譲マンションの取引に関与する不動産事業者には、宅地建物取引業法に基づき、重要事項として一棟の建物またはその敷地に関する権利およびこれらの管理・使用に関する事項を説明することが義務付けられています。

具体的には、共有部分や専用部分の用途、利用に関する規約(専用使用権など)、管理費や修繕積立金等に関する説明などがこれにあたります。

これらの情報は、各マンション管理組合が定める管理規約、長期修繕計画書等の関連書類に詳細が記載されています。

この管理規約の原型は、国土交通省が策定・公表しているマンション標準管理規約をベースに、販売会社が案を策定するのが一般的です。

管理規約は、区分所有者全員で構成される管理組合が規定する自主的なルールと解されますが、区分所有法やその他法令に反しない限り、法的な効力を有します。

実情に応じた変更については、総会の特別決議、すなわち区分所有者および議決権総数の各4分3以上の賛成を得て行われます。

管理規約は、区分所有者がマンションで快適に生活を送るために不可欠な、法的強制力を有する共同生活の規範と言えるのです。

このように、区分所有者にとって極めて重要な管理規約ですが、不動産取引の実務においては、重要事項説明の法定義務を超えた細則や運用上の制約について、例えそれが購入の判断に影響を与えかねない事項であっても、詳細な説明が不十分になりがちです。

その結果、例えば、「ペット飼育可」の物件と説明を受けたにもかかわらず、実際には体高・体調の制限や、共用部移動時における抱き上げ義務など、飼育細則の存在が購入後に判明し、「事前に説明を受けていない」としてトラブルの要因となるケースが散見されるのです。

また、購入時点で規定がなくても、総会の特別決議を経て規約が変更される可能性もあります。

これは、常に念頭に置くべきリスクです。

もっとも、自主的なルールとはいえ、法令に反する規定は設けられません。

そのため、国土交通省が策定・公開しているマンション標準管理規約を規範とするのが一般的です。

マンション標準管理規約は、法令に適合した雛形として、区分所有者間の権利・義務のバランスを取る上で不可欠な指針だからです。

このマンション標準管理規約は、直近では令和7年10月17日に改正が行われました。

この改正は、令和8年4月1日に施行される改正区分所有法に対応するためであり、総会手続きや建て替え・再生決議要件の変更、所在不明者の対応規定新設、さらには共有部分における受動喫煙防止措置の例示など、現代の住環境の変化に対応した重要な規定が新設されています。

各区分所有者が快適かつ円滑な共同生活を送るためには、管理規約の遵守が不可欠です。

にもかかわらず、その規範である標準管理規約の改正や新設に関する最新情報を、十分に理解し活用できている不動産事業者は多くありません。

本稿では、今回の改正で新設された主要な規定について詳述し、購入検討者へ適切な情報が提供できるように備えるほか、管理組合員に相談された際、助言を行うために必要な知見を提供します。

標準管理規約の適用範囲

マンション管理規約の制定・改正の指針となる標準管理既約は、建物の構造や用途に基づき、単棟型、団地型、複合用途型の3種類が国土交通省より提供されています。

これらの分類は、区分所有者間の権利関係や利害調整の範囲が異なることから、それぞれ適した規範を策定するために不可欠です。

●単棟型:一つの建物のみで構成され、当該建物の区分所有者のみで管理組合が設立される、最も一般的な形態です。

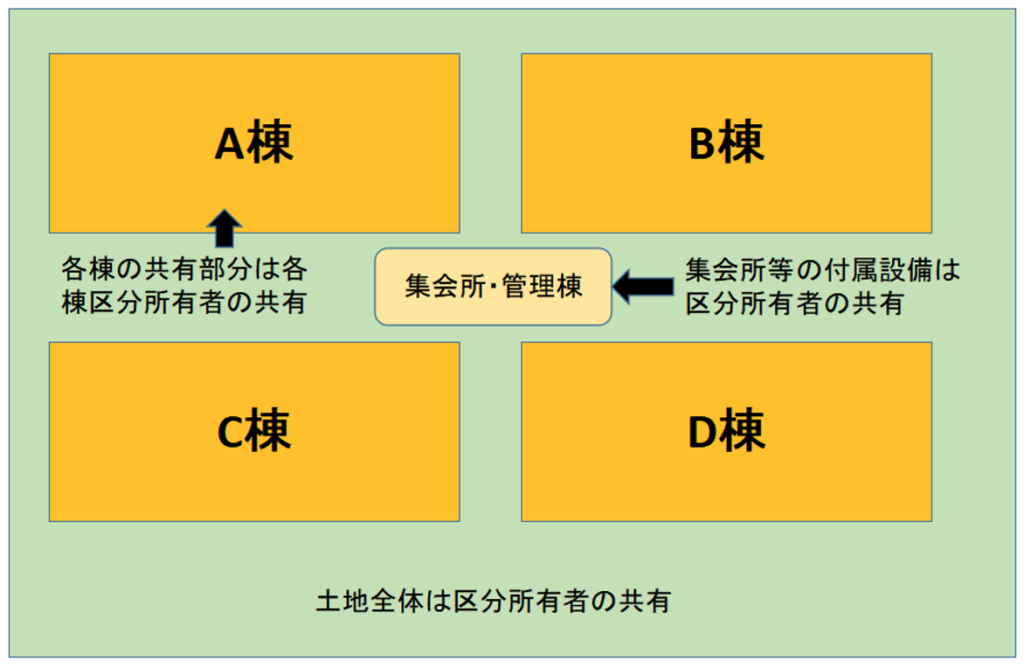

●団地型:

複数の棟が一つの敷地に立地する形態です。

ただし、標準管理既約(団地型)が対象としているのは、土地の他集会所、駐車場などの付属設備を含め、それら全てが全団地区分所有者の共有とされ、それらを一体として管理する「団地管理組合」が組織されている場合です。

一見して団地型に見えても、土地が各棟に分筆され、それぞれの棟が独立した管理組合を持ち、一部の付属設備のみを全体で共有しているような形態は、標準管理既約(団地型)の対象外とされています(この場合、各棟が参考にすべきは単体型標準管理既約です)。

●複合用途型:一棟の建物内に、住宅部分の他商業施設やオフィスといった非住宅部分が設けられている形態です。

住宅部分と非住宅部分の利害関係を調整するための規定が加味されています。

本稿では、実務上最も件数が多く、基本的な規範となる単棟型を主たる対象とし、その主要な改正箇所について詳述します。

他の型式、すわなち団地型および複合用途型の詳細な改正点については、それぞれの標準管理規約をご確認ください。

主要な新設・改正点

1. 総会における議決要件の緩和と所在不明者の対応(関係条項:第47条)

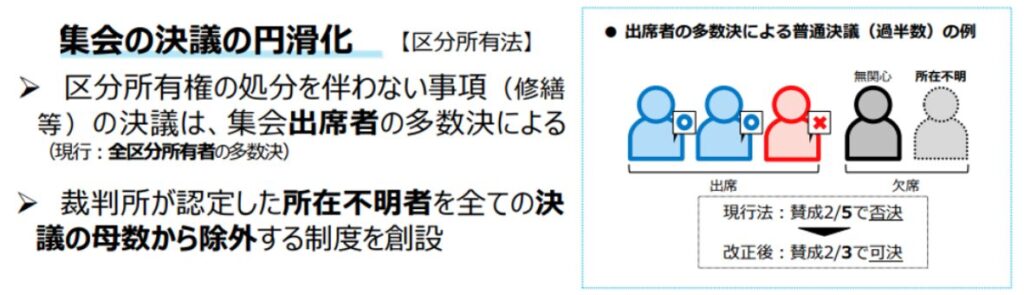

改正区分所有法で総会の議決要件が緩和されたことに伴い、標準管理規約でも管理組合の迅速な意思決定を可能とする内容が創設されました。

①普通決議の明確化:普通決議の定足数は、規約に別段の定めがない限り「区分所有者及び議決権の各過半数」としつつ、総会出席者の過半数による賛成をもって成立するとの規定が明確化されました。

②特別決議の緩和

総会の定足数は、規約に別段の定めがない限り区分所有者及び議決権の各過半数必要ですが、特別決議についても総会の出席者による以下の多数決要件が明確化されました。

●バリアフリー化等:専有部分の用途を変更しない、バリアフリー化を目的とした共有部分の変更など一定事項について、原則として区分所有者総数及び議決権総数の3/4を要する決議要件が、各2/3に緩和されました。

●マンション再生決議:(原則:区分所有者総数及び議決権総数各4/5)については、客観的な理由が認められることを前提に、その決議要件が総数の4/5から3/4に緩和されました。

また、更新・売却・取り壊しについても、客観的な理由が認められる場合には、総数の4/5から各3/4へと緩和されます。

上記の特別決議事項は、改正法が定める出席者の過半数が出席した集会において、出席した区分所有者及びその議決権の各3/4以上の賛成があれば可決できる新たな出席者多数決の仕組みも同時に導入されています。

●所在不明者の除外:所在等が不明な区分所有者を総会決議の母数から除外できる制度が創設されたことを受け、標準管理規約にその活用手続きが盛り込まれました。

2. 所在不明者等への対応体制強化(関係条項:第6条他)

区分所有者の高齢化や多様化に伴う所在者不明・管理不全物件への対応として、新たな管理者制度に関する規定が標準管理規約で定義されました。

●国内管理人:海外在住者等に代わり、管理組合からの通知を受領し、総会における議決権を行使するなど、区分所有者の権利義務を履行する窓口の役割を担います。

●所有者不明専有部分管理人:所有者不明の専有部分に関し、利害関係人が裁判所に請求し任命された「管理人」です。

当該専有部分の維持管理や必要に応じた動産の処分権限を有しますが、総会における議決権は付与されません。

また、一定の保存行為や専有部分等の性質を変える改良行為については、裁判所の許可が必要とされています。

●管理不全専有部分管理人:区分所有者の管理不全によって他者の権利が侵害されている場合に、利害関係人の請求に基づき裁判所が選任する管理人です。

管理命令に基づき、適切な維持管理や利用を回復させるための権限を有します。

所有者の意思によらずゴミ屋敷状態の片付けや清掃、設備の修理、害虫駆除などの業務を行うことはできますが、処分行為は本人の同意なしに行使できません。

また、総会における議決権も付与されません。

これら管理者の定義に伴い、標準管理規約では以下の手続きが新設・明確化されています。

●国内管理人制度の活用(第31条の3):区分所有者が国内管理人制度を活用する際の手続きに関する規定が創設されました。

●専有部分の保存行為実施の請求(第23条):共有部分の管理を行うために必要な範囲において専有部分の「立ち入り」だけでなく、「保存行為」の実施を請求できることが明確化されました。

●共有部分の管理に伴う専有部分への保存行為(第21条):敷地や共有部分の変更工事に伴い、隣接する専用部分において必要な保存行為が生じた場合の、適用範囲が明確化されました。

3. 損害賠償請求権等の行使に関する一元化(関係条項:第24条)

管理組合の運営において発生する特定の費用請求について、理事長が損害賠償請求等と一元的に行使できる規定が盛り込まれました。

これにより、組合員個々の権利行使に関する手間を省き、迅速な費用回収が可能となります。

●具体例:所在不明区分所有者の探索費用(第67条の2)や、共有部分の保存に必要な専有部分への保存行為に要する費用の請求などが想定されています。

4. 組合員名簿の取扱(関係条項:第19条他)

管理組合の適切な運営や、緊急時における連絡体制を強化する目的で、組合員の氏名・連絡先に関する名簿の正確性を確保する規定が整備されました。

●届出義務:組合員が住所を変更した場合(第31条)や専有部分を第三者に貸与する場合(第19条)における管理組合への届出義務が明確化されました。

●名簿の作成・保管:組合員の氏名・連絡先に関する名簿の作成・保管(第64条の2)に加え、毎年1回以上の頻度で内容を確認する責務が新たに規定されました。

5. 共有部における喫煙ルール例示の新設(関係条項:第18条)

社会情勢や生活様式の変化に対応するため、受動喫煙防止を目的とした規定例が、新たに使用細則の例示として追加されました(第18条2のコメント)。

●背景:専有使用権を有するバルコニーや専用庭などでの喫煙による副流煙トラブルが多発していることを受け、国土交通省が「喫煙に関してのルールを定め、これに違反した者に対する措置等を使用細則で定めることは可能」との見解を示したことによります。

●実務上の示唆:標準管理規約で具体的な例示が示されたことを受け、今後は共同生活円滑化の観点から、今後はプライバシーの尊重と共同生活円滑化のバランスを取りながら、使用細則で具体的な喫煙制限を設ける管理組合が増加すると見込まれます。

6. その他留意が必要な変更点

①総会招集時の通知事項(第43条):総会招集時の通知事項として、全ての議案について「要領」を示すことが明確化されました。

②修繕積立金の使途(第28条):マンション再生手法(更新・売却・取り壊し)の検討に必要な調査や設計費用を修繕積立金から支出できるなど、修繕積立金の充当対象が明確にされました。

③区分所有者の責務(第20条):改正区分所有法で規定された区分所有者の責務(建物および敷地の適切な維持管理に努める)に合わせ、管理規約も見直されました。

④管理組合役員の規定(第35条他):理事の職務代行者に関する規定や、役員の欠格条項が創設されました。

⑤管理役員等の本人確(第55条他):管理組合の財産を狙った「なりすまし」等の不正行為を防止するため、役員や専門委員の本人確認に関するコメントが盛り込まれました。

⑥防災関係業務の内容(第32条の2):防災関係の業務内容を明確にするため、消防法令上設置が求められている防火管理者に関する規定例などが追加されました。

まとめ

マンション標準管理規約は、管理規約の策定、改正、変更を行う際の標準モデルとして国土交通省から示される指針です。

区分所有法はマンションなどの集合住宅において、専用部分と共有部分の関係を定め、建物の円滑な管理や区分所有者の権利を守ることを目的とした法律ですが、マンションの規模、形状、区分所有者の属性や生活様式の多様化に対応しきれません。そのため、細部にわたるルールを取り決めるには指針が不可欠です。

しかし、標準管理規約はあくまで参考資料ですから、各マンションの具体的な実態に基づく調整は不可欠です。

そのため、標準管理規約には適用・運用に関する詳細なコメント(解説)が付されており、区分所有法や関連法令に反しない範囲で細則を定める際の重要な手引となっています。

不動産業者がマンションの管理規約を一から策定することは稀ですが、管理規約の改正や変更に際し、管理組合から助言を求められる機会はあります。

その際、助言の質を担保するためには、特に標準管理規約の改正点について深く理解し、その法的な背景と実務上の影響を的確に把握しておく必要があるのです。

これが、不動産のプロフェッショナルとしての責務です。