「上席や経営者は非効率で無能、自分ならうまく経営できる」と考え、誰からも干渉されず自己責任で稼ぎたいと独立開業を志す方は多いでしょう。

また、宅地建物取引士の資格を取得したことをキッカケに、実務経験がないのに開業を志す方もよく見受けられます。

開業する場所や規模によって必要とされる資金は異なりますが、ある程度妥協すれば、400万円ほどで開業も可能です。

この点だけを見れば他業種と比較して、宅地建物取引業者の開業は難易度が低いと言えるかも知れません。

しかしながら、開業した以降、継続的に利益を出せるのかといった問題は常につきまといます。

独立開業を夢見る方は多いですが、実際のところ経営は簡単ではありません。

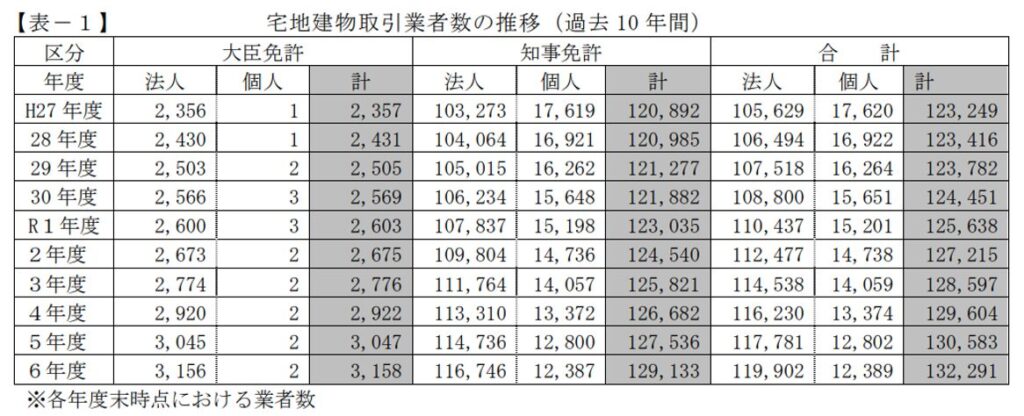

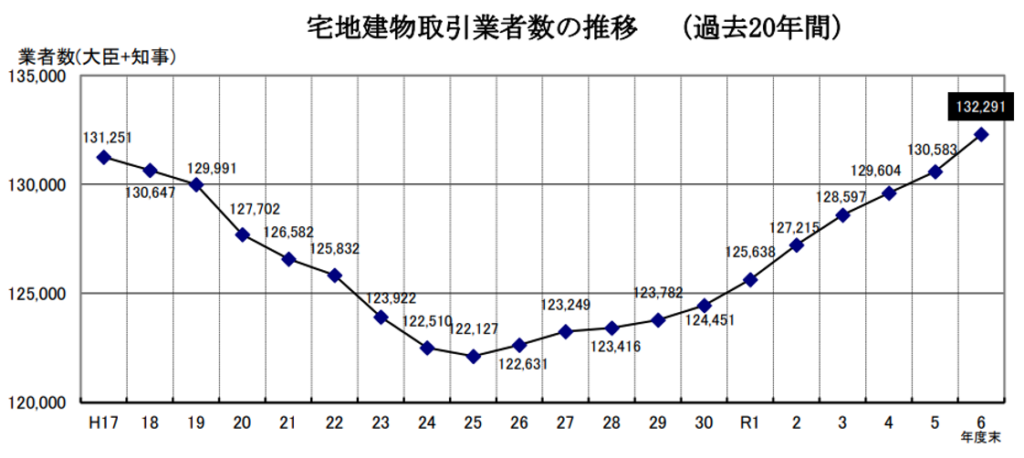

しかしながら、国土交通省が公表したデータによれば、宅地建物取引業者の登録件数は11年間連続で増加を続けています。

その結果、令和6年度末の登録業者数は平成17年以降の20年間で最高となる132,291件に達したのです。

日本経済新聞社が公表した調査結果によれば、2025年8月現在のコンビニチェーン総店舗数は57,688店舗とされていますから、その2倍を上回る数の宅地建物取引業者が存在している計算となります。

これに対し、例えば売買については、新規登録業者が毎年増加の一途を辿っているにもかかわらず、市場規模(取引件数)が急激に増加しているわけではありません。

これは、パイの取り合いが激化しているという、極めて厳しい競争環境を指し示しています。

しかも、営業職時代には主に集客、追客、資料造りに専念できたでしょうが、経理などの従業者を雇用できない状態であれば、帳簿や確定申告、納税手続きも自分で行う必要があります。

無論、税理士に依頼することは可能ですが、そのためには経費が必要です。

本稿では独立開業前に理解を深かめておきたい、営業と経営者の違い、さらに競争が激化する時代だからこそ求められるニッチ戦略について詳述します。

「自分ならできる」という過信

独立開業を目指す多くの方が「自分ならできる」という確個たる自信を持っています。

自信の背景には、会社員時代に積み上げた実績、あるいは難関資格の取得に向けた努力に裏打ちされたものであり、それ自体は尊い資質です。

しかし、この自信が「過剰な自己評価」へと傾倒したとき、それが事業の継続を危うくする最初の、そして最も深い落とし穴となります。

会社員時代の成功は、個人の勤勉な努力の賜物であると同時に、以下の組織的なインフラストラクチャーによって強固に支えられてきた事実を見落としてはなりません。

●集客・リード生成:会社が契約したポータルサイト、ブランド力、既存顧客による安定した紹介ルートなど。

●資金繰り:安定した給与・賞与、経費積算システム、そして何よりも事業の運転資金に関する心配が不要であった点。

●バックオフィス機能:経理、法務、人事、総務といった間接部門の専門家が、非生産的な雑務を一手に引き受けてくれていた点。

●法令遵守とリスクヘッジ:会社に顧問弁護士やコンプライアンス部門が存在し、法的なリスクを組織全体で吸収してくれていた点。

独立後は、これら集客、資金管理、法令遵守、そして煩雑な雑務の遂行といった全ての業務が、経営者たる自身の双肩にかかります。

これまで市場で評価されてきた営業能力は、あくまで経営というピラミッドを構成する要素の一つに過ぎなかったことを、多くの独立開業者が早期に思い知るのです。

さらに、宅地建物取引業者特有の比較的低資金で開業できるという側面が、皮肉にも事業継続における「最大の罠」となる可能性があるのです。

例えば、事務所の賃貸費用や保証協会への加入金、最低限の備品を揃えるために必要な平均400万円から500万円程度とされる費用は、あくまで開業資金です。真に重要なのは、その後の運転資金です。

開業後無収入の状態が続いたとしても、最低6ヶ月、理想は1年間事業を継続できるだけの資金(家賃、通信費、広告宣伝費、生活費)は必要です。

前述の通り、宅地建物取引業者の登録業者数は11年連続で増加し続けていますが、その裏で毎年約3,600から4,000件の業者が廃業しています(直近の2024年の廃業件数は3,788件)。

経営者の高齢化や後継者不足以外の主な廃業要因は運転資金不足、つまり経営難だと推測されているのです。

「開業から3ヶ月もあれば必ず契約を取れる」という根拠なき楽観論は、最も危険な自己過信です。

実際には、開業後およそ半年間は集客の仕組み構築や市場認知を得るための助走期間として費やされ、売上が思うように上がらない期間です。

この期間を耐えきれず、資金ショートによって撤退を余儀なくされる独立開業者がいかに多いか、冷静に認識する必要があります。

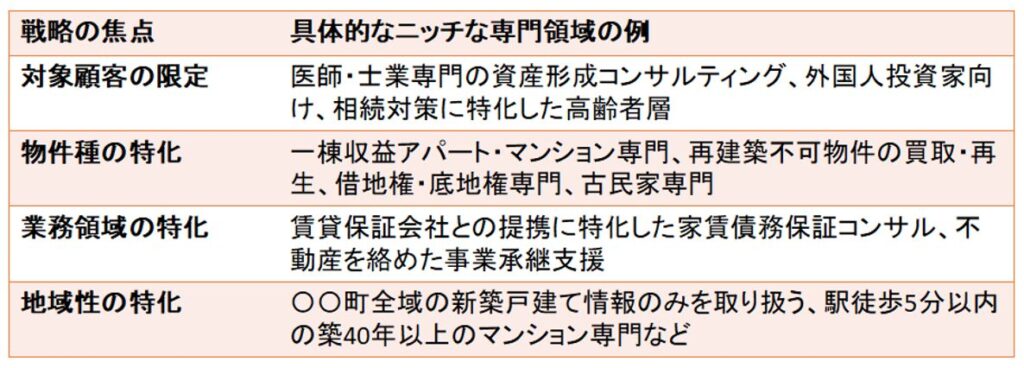

競争の優位性を生み出す「ニッチ戦略」の徹底

宅地建物取引業者の登録業者数は、コンビニエンスストアの2倍以上という異常な飽和状態にあります。

このレッドオーシャンにおいて、資本力もブランド力も有さない独立したての業者が、大手と同じ「総合不動産」という土俵で戦おうとすること自体、無謀の極みと言わざるを得ません。

独立開業者の多くは、会社員時代に売買、賃貸、管理など幅広い業務を経験し、それを自信の源泉としていますが、開業したての個人事業主や零細企業が、「不動産に関することなら、どのような業務にでも対応できます」と標榜しても、顧客からは「専門性のない普通の業者」としか認識されません。

大手には資本力でもブランド力でも太刀打ちできないのです。開業したての中小零細業者が生き残る道は、以下で例示したような「差別化とニッチ戦略の徹底」しかありません。

自信の経験、人脈、さらには地域の特性を徹底的に分析し、「この分野なら他社に負けない」と確信できるニッチな分野を見つけ出すことこそが、激しい競合を回避し、優位性を築く唯一の戦略となるのです。

それにより、事業を複数年継続させればやがて認知度も高まり、総合的な事業展開においても大手と伍すための足がかりを築くことが可能となるのです。

ニッチ市場に特化することで、開業当初の懸案事項である広告宣伝費、すなわち集客コストの最適化も可能となります。

「何でも屋」を標榜した場合、幅広い顧客層にリーチするため、高額な大手ポータルサイトへの掲載や、広範なエリアへのチラシ配布といった非効率なコストを負担せざるを得ません。

一方で、例えば「再建築不可物件の買取・再生」などに特化すれば、ターゲットは「再建築不可物件の売却や処分に困っている所有者」などに絞られます。

これにより、集客手段は一般的なポータルサイトではなく、関連士業向けのDMや、専門的なキーワードに絞り込んだSEO対策へとシフトできます。

無駄な経費をかけることなく、確実にターゲット顧客へリーチできる。これが、限られた資金で事業を継続させるための、ニッチ戦略最大の利点です。

「ワンオペレーション」の限界と「仕組み化」の推進

多くの開業者が、「最初は自分一人で十分」と考えます。

これは、コスト削減の観点から見れば、短期的には正しい選択と言えますが、事業継続という長期的な視点に基づけば、非常に危険な思想です。

営業職時代は、「集客→商談→契約→決済」というコア業務に時間の大半を割けていたでしょう。

しかし独立後は、事務所清掃、電話・メール応対、追客、商談、現地調査に加え、経理処理、帳簿付け、納税業務など、多岐にわたる非生産的な業務までを一手に処理しなければなりません。

特に経理や税務処理は、自身の時間単価を最も引き下げる業務となり得ます。

そのような業務に割く時間を、利益を生む追客や商談に費やしていれば、より早く事業が成長する可能性があるのです。

「税理士に支払う報酬が惜しい」との判断は、結果としてより高価値を生み出す自身の時間を浪費し、事業の成長を停滞させる最大の要因になりかねないのです。

そもそも、「自分がいないと事業が回らない」という状態は、持続可能な事業形態とは言えません。

持続的な成長を望むなら、経営者たる自身が直接関与しなくても回る「仕組み」を構築する必要があるのです。

具体的な仕組み作りには以下のようなものがあります。

●ITツールの戦略的導入:顧客管理(CRM)、営業プロセス管理(SFA)、そして経理ソフトなどの導入です。これらは決して「贅沢品」ではなく、限りある時間を最大限活用し利益を生み出すための戦略的投資と捉えるべきです。ご覧いただいている「不動産会社にミカタ」でも業務効率化に有効なサービスを数多く紹介していますので、参考にされると良いでしょう。

●徹底したマニュアル化:接客トーク、資料作成のテンプレート、物件調査の手順、重要事項説明書の先性フローや契約実務など、全ての業務をマニュアル化します。これにより、将来的に従業員を雇用する際の教育コストを劇的に下げるだけでなく、何より経営者自身の業務漏れを防止し、品質を標準化できます。

●専門家への委託(アウトソーシング):経理・税務処理は税理士へ、法務は行政書士・司法書士・弁護士へ、そしてウエブ集客は専門業者へと委託します。自身の時給と比較してメリットがあるか否かを常に検討し、専門家の時間を戦略的に買うという意識を持つべきです。

何より大切なのは、自分一人で全てこなせるという過信を捨て、「誰でも同じ水準のサービスを提供できる仕組み」をいち早く構築すること。

これこそが、継続的な利益を生み出すための土台となるのです。

謙虚な学習姿勢と市場への適応が命運を分ける

宅地建物取引業者の登録件数が増加する一方で、淘汰される業者もまた毎年数千件の単位で存在し続けています。

淘汰される業者に共通しているのは、「過去の成功体験への固執」と「市場変化への鈍感さ」です。

「以前はこのチラシで集客できた」といった過去の経験は、あくまで特定の時期、特定の地域、特定の物件といった複数要件が重なった成功事例に過ぎません。

今日の市場は、ITの進化、消費者の情報リテラシーの向上、そして法改正の頻発などによって目覚ましく変化しています。

●AI査定の普及:個人の「勘」や経験則を主体にした査定は、すでにオープンデータに基づくAI査定の正確性に劣後しつつあります。

●動画コンテンツの台頭:文字情報だけでなく、物件の魅力を多角的に伝える動画制作スキルが必須となりつつあります。

●コンプライアンスの強化:重要事項説明時に義務とされている水害リスクに加え、内水や避難場所の提示、地盤、住宅性能に関する説明など、義務を超えた幅広い説明が顧客に求められています。

このように変化していく時代においては、市場動向や顧客心理の変化、そして法改正など、幅広い分野について謙虚に学び続ける姿勢が、自信過剰に陥らない唯一の防衛策となります。

同業他社の成功事例、異業種の最新マーケティング手法など、世の中には学ぶべきことが溢れています。

常に情報収集と自己投資を怠ってはなりません。

また、同業他社を敵と見なすのではなく、共存(コオペレーション)の視点を持つべきです。

自身が不得意とするエリアや物件種別を得意とする同業者と強力関係を結び、顧客を紹介し合うことで、無駄な集客コストや時間を削減できます。

近年の宅地建物取引業者増加と、その増加に見合わない取引件数の差異から、不動産市場はパイを奪い合う「ゼロサムゲーム」だと決めつけるのは短絡的です。

互いの強みを活かして付加価値を高める「プラスサムゲーム」へと思考と切り替えることで、厳しい市場に疲弊することなく事業を継続できるでしょう。

これこそが、卓越した経営者の視点です。

まとめ

「開業は比較的簡単、だが継続は難しい」 この厳然たる事実は、開業経験がなければ真に理解するのは難しいものです。

しかし、人間には想像力があります。

その想像力を駆使し、開業前までに自信過剰を克服し、客観的に厳しく自己評価を行い備えるべきです。

そして、事業が軌道に乗ってからも、市場環境、資金、時間と生産性、仕組みに遺漏がないかを自問し続けるのです。

独立開業は、ゴールではなく、終わりなき自己変革のスタートラインです。

自身の能力を過信せず、常に謙虚な姿勢で市場に適応し、効率的な仕組みを構築し続ける者だけが、この飽和する市場で生き残り、真の成功を収めることができるのです。