成年年齢が18歳に引き下げられたのは昨年2022年4月1日からです。

すでに1年以上経過している訳ですが、売買は無理があっても、賃貸においては新成年と契約したことのある方もおられるのではないでしょうか。

未成年と成年による法律行為の及ぼす効果については、宅地建物取引士の過去問などでも出てきますので詳細な説明は不要でしょう。

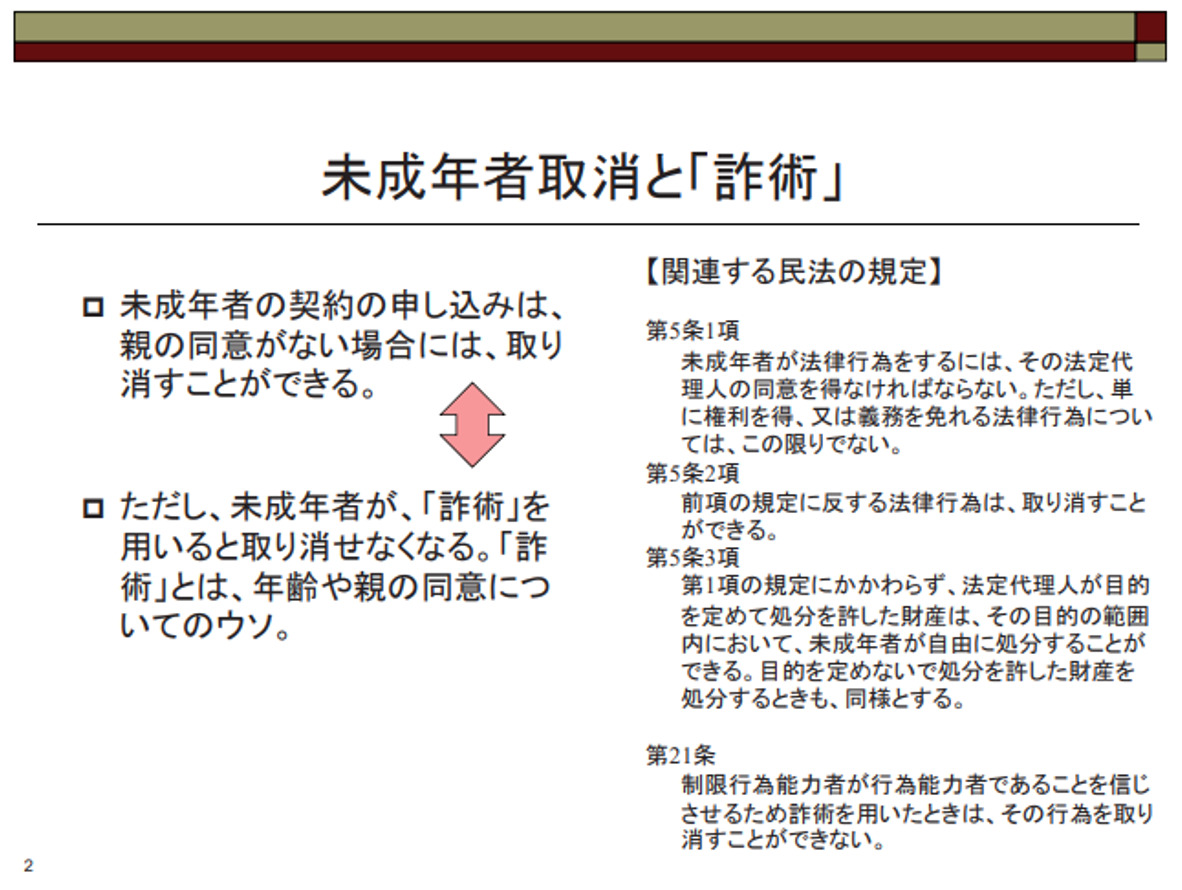

未成年者は親権者など法定代理人の同意なしに有効な法律行為を行うことはできません(民法第5条)。

これに反した場合、本人や法定代理人は契約行為を取り消せます。

取り消された行為は初めから無効であったものとみなされますから、行為によって得た利益の限度内において返還義務を満たせばそれで良いとされます。

未成年者が単独で行うことができる法律行為は単に権利を得る場合と義務を免れるための行為だけです。

この定めにより未成年者は制限行為能力者となる訳ですが、そこそもこの制度は、判断能力が充分ではない者を保護するため存在しています。

それでは18歳に達すれば判断能力が十分なのかと言えば、そんなことはありません。

それでも成年年齢を引き下げたのは、他国の成年年齢を考慮すると同時に若者の自己決定権を尊重し積極的な社会生活を促すことが理由とされています。

ですが飲酒や喫煙については20歳のままですし、少年法の対象も20歳未満(正確には民法改正により、18歳・19歳は特定少年と定義されています。一定以上の犯罪については少年法の保護対象にはされません)とされています。

何とも中途半端な感じを受ける引き下げではありますが、先行して引き下げられた選挙年齢の引き下げに対応できていないことや、少年犯罪の凶悪化への対策、不平等が指摘されていた結婚年齢の男女同一化なども理由であるとされています。

いずれにしても成年年齢は引き下げられたのですから、18歳に達した以降は単独で有効な法律行為ができてしまう。

童顔の成年が突然、皆さんの会社に来社して「不動産を購入したい」と言ったとしたら、どのように対応したら良いのでしょう。

「親御さんの許可は得ていますか?」と質問して「私はもう18歳になりましたから法定代理人の承諾は必要ありません」と言われ、続けて不動産業者のクセにそんなことも知らないのかと糾弾されれば対応せざるをえないのでしょうか?

今回はそのような成年に達したばかりの方と契約する場合の注意点について解説いたします。

適合性原則を満たしているか

冒頭であえて触れませんでしたが、未成年者であっても法定代理人が目的を許した財産については自由に処分できるとされています(民法第5条3項)

あきらかな未成年が、100万円以上もする高額なバッグを現金もしくは親名義のクレジットカードで買い求めようとした場合、対応した店員が「親御さんの許可は取っていますか?」と質問して「私のお小遣い(もしくは自由に使って良いと持たされているカード)だから問題ありません」と答え購入すれば、法的にはその後、法定代理人の不同意を理由として取り消すことはできません。

これは民法第21条が適用されるからですが、「親の同意は得ているか?」との質問にたいし「得ている」と詐術を用いているからの判断であって、何も質問せず売却した場合には民法第5条3項による「法定代理人が目的を定めて処分を許した財産」であると判断するのは無理があります。

社会通念上100万円という金額は高額で、処分を許された財産と判断できないからです。

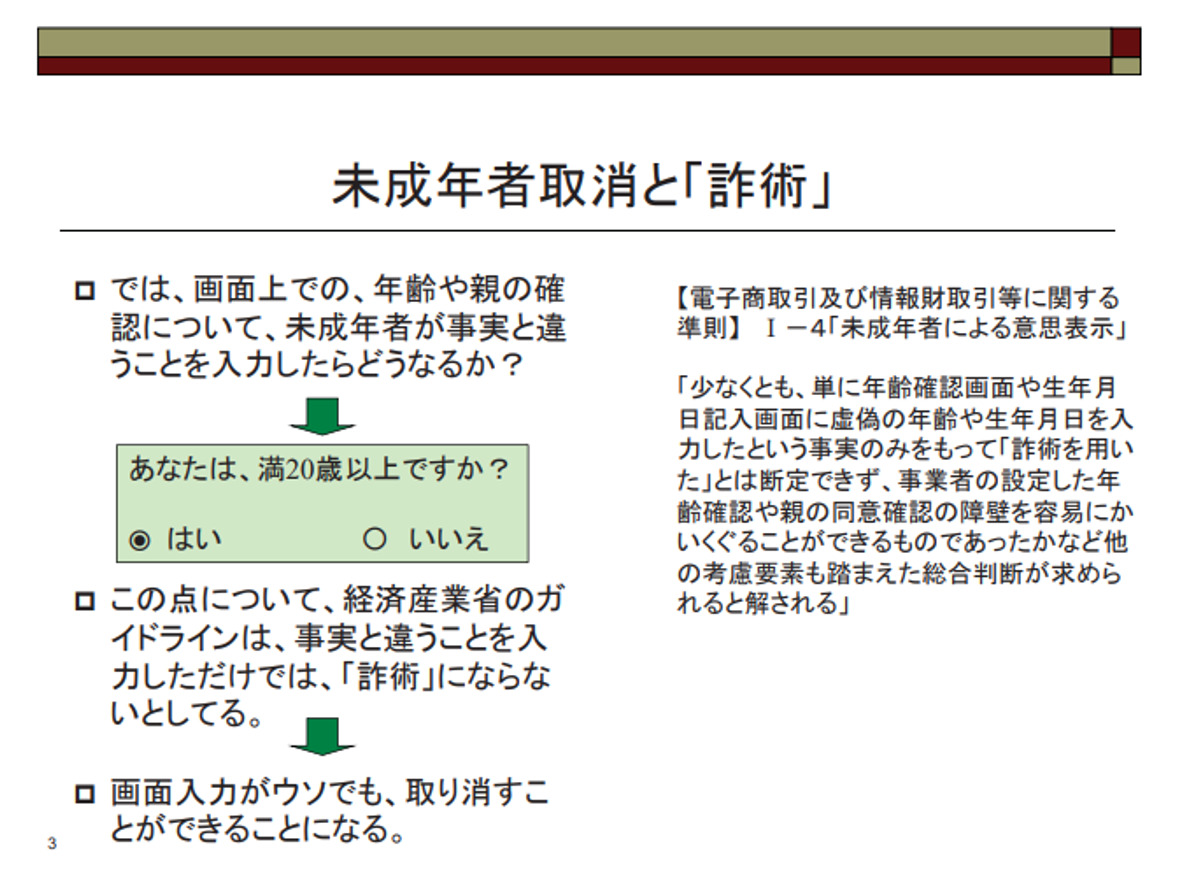

対面取引であれば相手方の風貌や物腰から疑うことはできますが、電子商取引など非対面の場合にはそれも叶いません。

そのため特定のサイトやコンテンツ・サービスなどで「あなたは18歳以上ですか」などと年齢に関しての質問をしている場合を見かけますが、一定の効果は得られるものの、ネット上では正確な情報が提供されているとは限りません。

簡単に「ウソ」がつけるからです。「はい」とクリックすればそれ以降の処理も行えます。

そのような行為に民法第21条が適用されるのかと言えば、そうではありません。

経済産業省は見解として「事実と違うことを入力しただけでは詐術にあたらない」としているからです。

IT重説などの場合にも運転免許証やパスポートなど公的な書類を画面上で提示してもらい本人確認を行うこととされていますが、個別の目的や状況によってこのような追加手段が必要です。

社会経験が浅く思考も未熟であることから未成年は法律により保護されていますが、18歳に達したからといっていきなり思慮分別が備えられる訳ではありません。

無論、成年に達した相手方と適法に契約すれば、問題が生じたとしてもその責任を追及できます。ただし思慮に欠ける相手方との契約行為はとかくトラブルに発展しがちです。

そこで心がけておきたいのが適合性原則による判断です。

適合性原則とは、勧誘や契約行為にあたって顧客の目的や人的属性などを調査して、自社の判断基準に適合しない相手方に対しては勧誘や契約を行わないとする原則論で、主に銀行や証券会社などの金融商品取引業者で用いられる考え方です。

端的に言えば相手方調査を万全に説明責任を果たすと同時に、問題が生じる可能性の高い相手方とは取引を行わないとする考え方です。

理解度合いを確認し、契約するかどうかの判断は業者側にある

「出禁」などの言葉があるように、問題を生じさせる顧客にたいし出入り禁止を通知した場合、それでも押しかけ居座った場合には建物侵入罪や不法退去罪などの刑事罰が適用されます。

また民事においても損害賠償請求が可能です。

「お客様は神様」という言葉は、古きゆかしき商人の心構えではありますが、現代においてそれは程度問題です。

適合性原則による判断で問題があると思慮される場合においては勧誘行為、ましてや契約は行わず速やかにお引取り願うのも一つの方法です。

クレーマー体質が顕著な相手方の場合にも同様ですが、筆者の経験でも「何か問題が起こりそうだな」と勘が働いた相手方と売上欲しさに契約すれば、少なからぬ確率で杞憂が現実になっています。

「勘」に頼るなど非論理的に思われるでしょうが、経験者のソレは馬鹿にしたものではありません。

民法には第521条や522条に由来する「契約原則の自由」が存在します。

借りたいもしくは買いたいと言われたからといって、貸さなければならないもしくは売らなければならない訳ではありません。

もっとも売主ではない媒介の場合には、原則として所有者の承諾もしくは追認が必要ではあるとは解されますが、媒介は準委任契約に準じるとされていることから、やむをえない場合には委任者(所有者)の承諾を得ず断ることができると考えられます(その場合においても、事後報告は必要ですが)

不動産業者の役割については、宅地建物取引業法第1条における法律の目的として「業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保する」に続き「購入者の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化を図る」とされています。

先述した広義の適合性原則の援用については、例えば投資対象である有価証券などの金融商品を販売する場合には、「金融サービスの提供に関する法律」が適用されます。

販売商品独自として生じる恐れのあるリスク・当該投資家の知識や経験・財力や目的に応じ必要とされる重要事項の説明義務です(同法第4条 金融商品販売事業者等の説明義務)。

これは宅地建物取引業法で定められている重要事項説明書記載事項などの画一的なものではなく、「おそれがある場合」や「仕組みのうち重要な部分」など、投資家の程度に併せ説明内容を変更し説明しなければならないという定めです。

成年年齢引き下げ議論の際、参院法務委員会において経験の浅いであろう若年者の被害防止や、問題が生じた場合の救済については必要に応じ法整備を行うと付帯決議されたようですが、具体的な法整備についてはまだ進捗が見られません。

結局のところ各種サービスや商品を提供する事業者が新成年との取引で生じる不利益の程度を勘案して判断するしかないのです。

契約自由の原則があっても、公序良俗に反した取引は容認されない

例えばどのように評価しても1,000万円が上限価格である物件を2,000万円で買いたいと言われ、その金額で売却しても罪に問われることはありません。

「この物件はぜいぜい1,000万円の価値しかありませんが、本当によろしいのですか?」と注意を促すよりも、当人が買いたいと言っているのだから問題ないと考えるでしょう。

購入者がそれだけの価値があると考え打診し、売主がそれに応じれば契約が成立するという考えが契約自由原則の基本です。

美術品のオークションなどをイメージすれば良いのでしょうが、興味の無い方にとって意味不明の絵画や骨董品であっても、それに価値を見出す人からすればどれだけ金額を積んでも手に入れたいと考えます。

バブル全盛時代、日本の某保険大手がゴッホの「ひまわり」を58億円で落札して話題になりましたが、絵画の最高落札額はレオナルド・ダ・ヴィンチのサルバトール・ムンディの約4億ドル(執筆時点ドル換算で約568億円)とされていますから上には上がいます。

傍目から見て高すぎる、もしくは安すぎる取引であっても当事者同士が合意していれば特段の問題はないとするのが前述した契約自由の原則です。

もちろん、そこに詐術を用いての説明や購入者の錯誤などの要素があれば問題が生じますが、そうでなければ何ら問題はありません。

ただし契約原則の自由と同時に、法律には公序良俗(民法第90条)で「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする」と定められています。

新成年との取引において公序良俗違反を争った判例はまだ確認できませんが、高齢であり判断能力が低下している売主にたいして不確実な説明を行い信用させ、著しく廉価で売らせた事件(東京地判平成30年5月25日)においては、「売買契約は公序良俗に反し無効とする」との判例が存在しています。

キーとなるのは裁判所が示した「理解力が低下していた可能性のある者にたいしその不合理性について十分に説明しないまま締結させた」との考え方で、高齢の場合は「理解力が低下していた可能性」になりますが、新成年においては「理解力が及んでいない可能性のある者にたいし」と読み替えることもできるでしょう。

成年年齢に達すれば、未成年取消権による保護はなく自ら判断して契約締結は可能です。ですが知識や経験が不足しているであろうことは十分に予測できることです。

成年年齢の引き下げにより18歳に達した以降、未成年取消権が適用されないとはいえ、私たちには知識や経験の乏しさ、理解の程度により宅地建物取引業方で定められた以上の説明や情報提供を行う義務が生じる可能性があります。

判断を見誤ると余計なトラブルに巻き込まれる可能性があることについて留意する必要があるでしょう。

まとめ

2015年にイェール大学のマシュー・フィッシャー氏が主催した研究チームは、「ネット検索をしていると、実際よりも自分が知識豊富だと錯覚することがある」との研究成果を発表しています。

現在においては何か分からないことがあった場合、辞典を紐解くよりはインターネットで検索する方が圧倒的に多いでしょう。何よりも楽だし、取りあえずの情報は得られます。

ですがネットで拡散されている情報は真偽が定かではありません。

思慮深い方であれば、複数のサイトを確認し信憑性について確認するほか、信頼性の高い専門書などを利用して一次情報を得るようにするでしょう。

ですが前述した研究成果としては、上位に検索された表面情報を拾っただけで知っているつもりになる傾向は年齢が若くなるほど顕著であるとされています。

成年年齢に達しているのだから自己責任だと突き放すことはできますが、コラムで解説したように錯誤や公序良俗を持ち出されトラブルに発展する懸念がつきまといます。

成年年齢に達して間もない当事者と取引する場合には、適合性原則を念頭に契約締結について判断する必要があると言えるでしょう。