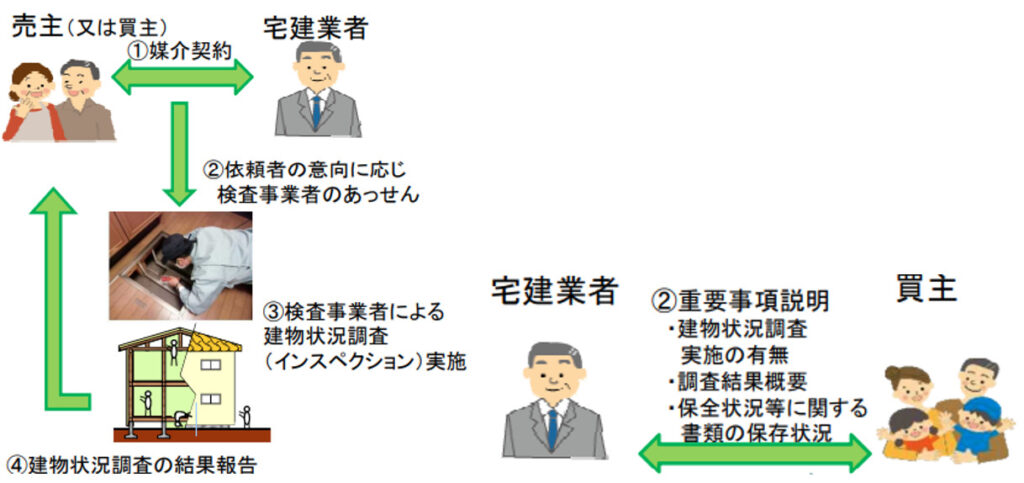

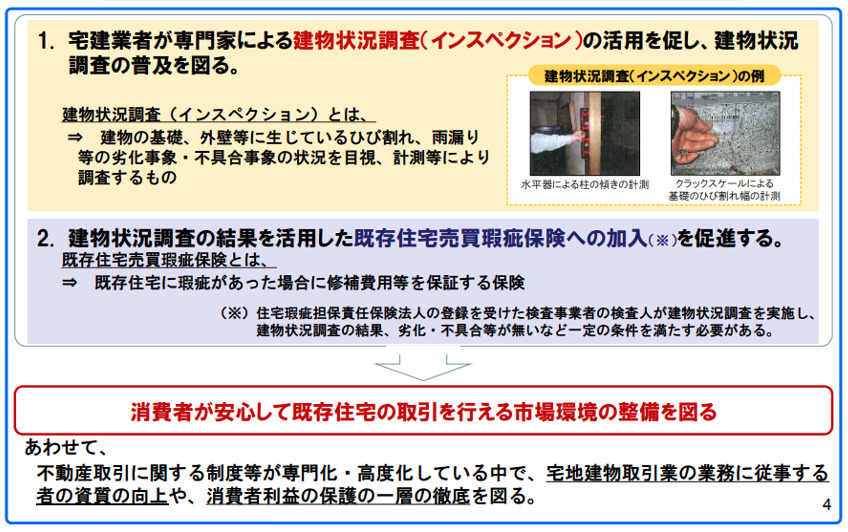

インスペクション(建物状況調査)については平成30年4月から、「建物状況調査を実施する者のあっせん」についての説明が宅地建物取引業法で義務化され、すでに定着しています。

説明するまでもなく、業法で求めているのはあくまでも「あっせんの有無」であって売主もしくは購入希望者にたいして「建物状況調査」という制度があると説明し、希望に応じて手配するに留まります。

そのためインスペクションを実施しても、実施報告書を渡して終わりというケースが多く、内容について説明がされていないようです(国交省は概要説明を推奨していますが、義務化には至っていません)

この説明不足により、建物状況調査報告書の内容について誤解が生じトラブルに発展するケースを耳にします。

もちろん宅地建物取引業者に実施報告書の内容についての説明義務はありませんので、違法ではありません。

ところが顧客は、不動産業者は賃貸や売買は当然として相続・登記・税務など不動産に関し全般に精通しているといった印象を持っており、その中に建築知識も含まれます。

そのため、説明をしてくれないことは不親切という印象を持たれやすいのです。

実際に作成された報告書の詳細な説明を求められた場合、判定項目に対し理路整然と説明できる方はどれくらいおられるでしょうか?

今回は建物状況調査報告書の判定結果についての見解など、おさらいの意味も含めて解説します。

基本を押さえておくことが大切

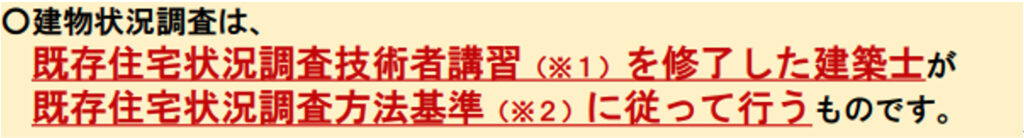

建物状況調査報告書を作成できるのは既存住宅状況調査技術者です。

調査技術者の名称を用いるには、建築士資格保持者が既存住宅状況調査技術者講習を受講し、終了考査に合格していなければなりません。

調査技術者の名称を用いるには、建築士資格保持者が既存住宅状況調査技術者講習を受講し、終了考査に合格していなければなりません。

もとが建築士ですから、少なくても建物劣化状況を定められた手順で判定する知識を持っています。

ですが判定のほとんどが、目視による点については注意が必要です。

例えば一戸建ての壁内部に使用されている断熱材がグラスウールの場合、壁内結露や経年変化により自沈し断熱性能が著しく低下するのはよく知られる話ですが、この状態を非破壊検査で確認するには壁面にサーモを照射するなど機械による診断が必要です。

目視で判断できるものではありません。

もちろんこれらの検査をオプションとして実施することはできますが、調査費用が増加することから一般的な建物状況調査では採用されていません。

またマニュアルどおりに判定をおこないますので、高性能な部材を使用している場合など、部材性能によりことなる対応年数は考慮されず、経過年数で劣化判定とされる傾向が見受けられます。

このような傾向が、実際には不要なメンテナンス工事の温床になっているほか、劣化判定が直ちに契約不適合であると誤解される温床にもなっています。

「建築をしたハウスメーカーはメンテナンスフリーだと言っていたのに、建物状況調査では劣化判定が出ている。これは手抜き建築ではないのか?」と、ハウスメーカーにクレームを入れるといったケースです。

本来であれば専門知識を有している専門家が、材質の違いによる対応年数をそれぞれ判定することが必要であり、海外のインスペクションはそのような考えに成り立っています。

ところが海外のシステムを形だけ採用した日本では、そのような土壌が育成されていません。

インスペクションの実際

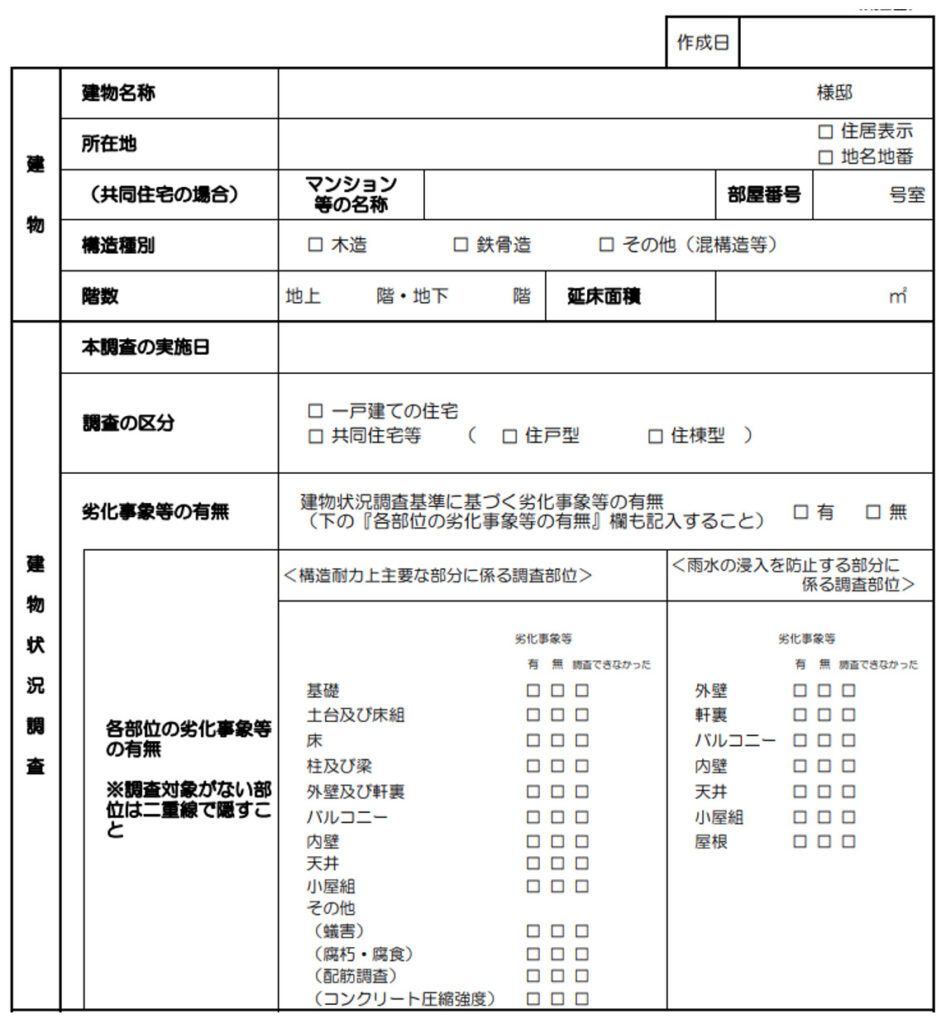

調査会社によって書式は違いますが、基本的に国土交通省で推奨されている書式に準じて作成されています。

私たちは推奨書式に記載されている内容を理解すれば問題はありません。

表紙に続く第二面では調査の総括として判定結果がチェックされています。

このページでは、なぜ劣化判定とされたかなどの具体的な判断基準は記載されていません。

あくまでも全体を視認しやすい状態で記載されています。

続いてインスペクションに関しての注意事項が記載されています。

顧客が報告書をみて短絡的に契約不適合が存在すると誤解するのは、この注意事項を正しく理解してもらっていないことが原因です。

注意事項については私たち不動産業者が、事前に正しく説明する必要があります。

とくに「建物状況調査は瑕疵の有無を判定するものではなく、また瑕疵がないことを保証するものではない」という点について、充分に理解を促すようにしたいものです。

また冒頭で解説したように劣化状況はあくまでも目視による判断にとどまり、「無」とされているからといって問題が存在しないという意味ではなく、また性能面で保証をしているわけでもないということについても補足しておきましょう。

このように説明すれば、顧客から「じゃあ、なんのために必要なのですか?」とツッコミをいれられてしまうのですが、これが日本におけるインスペクションの現実です。

建築に関して相応の知識を持った既存住宅状況調査技術者が、たとえ目視でも判定を行っているので、多少は安心の度合いが増すといった程度でしかありません。

そうはいっても、きになる判定内容

このように劣化判定に一喜一憂はできないという前提はありますが、目視によるポイントについては厳格に定められています。

この基準は平成29年2月に国土交通省から公表されている「既存住宅状況調査方法基準の解説」に詳しく記載されています。

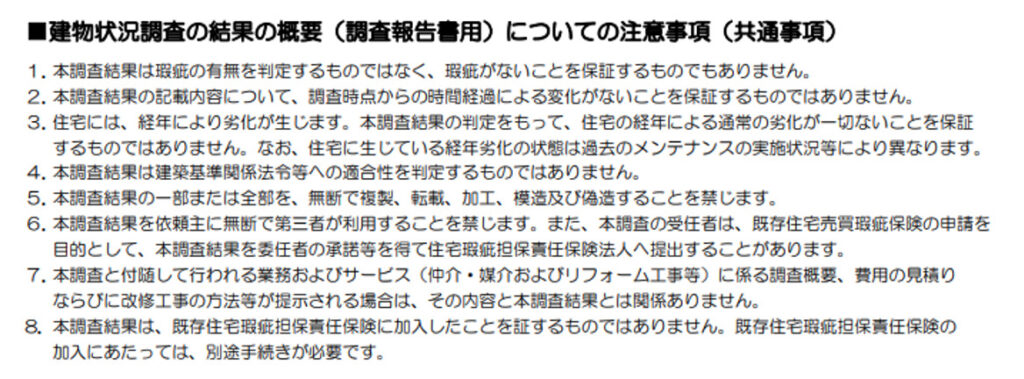

検査表は構造耐力上主要な部分および雨水の侵入を防止する部分に係る調査(第5条~第10条)と、耐震性に関する書類の確認(第11条)の検査を基本として構成されています。

目視調査の限界

調査は「目視や計測等による非破壊検査」であり、壁の中やクロスの下地など見えない部分は調査対象外であるということも含め、家具や大きな荷物が置いてある場合や、床下や天井裏を調査するための点検口が無い場合など調査時に目視確認ができなかった箇所も調査対象外となります。

さらに対象は建物における

② 雨水の侵入を防止する部分に係るもの

であり、それ以外の例えば住宅設備の動作確認や住宅の遵法性の確認、建物の立っている土地の調査などは検査項目に含まれていません。

検査結果の概要書面では「劣化事象がある=瑕疵」であるという記載方法になっていません。

あくまでも国が定めた検査基準に沿って、劣化の有無を判定しています。

また劣化判定が建物の構造的な問題によるものか、それとも経年変化による自然派生的なものかなど、劣化原因にかんして判断できる材料は提示されません。

おなじく耐震性や省エネ性について判定項目はありません。

注目すべきは写真付き判定状況

前記で解説した判定項目には、箇所ごとに写真の撮影と状況を記載する欄が設けてあります。

建物現況調査報告書でもっとも注目すべきは、これら写真付きの状況結果です。

余談ですが自社に既存住宅状況調査技術者が在籍していても、自らが売主となる住宅について建物状況調査を実施することが禁止されています。

これは自社販売物件を状況調査すると、判断が甘くなりがちになることを防止することを目的としており、広義では利益相反になる可能性があるからです。

まとめ

私の知る限り、建物状況調査について「費用や余計な手間もかかるし、目視ではあまり意味がない」といった理由から、積極的に「あっせん」しない業者と、全件実施を推奨する業者の2つに大別できます。

それぞれの業者見解もありますし、どちらが良いとはいえません。

国交省としては既存住宅の状況調査実施比率を増加させ、ストック市場の活性化に結び付けるといった狙いがあり、これ自体は歓迎すべきことです。

ですが、中途半端であるといった感がぬぐい切れません。

諸外国のように築50年の住宅でも正しくメンテナンスが施されている住宅にたして、市場価値が適正に評価されるような土壌が形成されていないからです。

とくに融資面です。

皆様もご存じの通り、金融機関における担保評価は立地や築年数、建築した会社などによる評価が重視されており、使用部材やメンテナンス記録もエビデンスとして受け取ってはくれるようになりましたが、ほとんど担保評価に影響していないのが実情です。

なんせ、金融機関が担保物件を確認しにいかないケースすら数多くありますから。

あくまでも書類上の審査を主としています。

そのような状態では、前述したような手間ヒマかけている築50年の住宅にたいしての担保評価は不当に低くなり、希望の融資額を受けることができません。

そのような趣旨の質問を、法改正前に開催された意見交換会でおこなったところ

「金融機関の協力を得て、適正評価に努める」と回答を得ましたが、法の施行から5年を経ても遅々として進んでいないのが現状です。

ストック市場の活性化を目指すには、私たち宅地建物取引業者が建物状況調査に関しての知識を拡充し、率先して意見を発信していくことが大切ではないでしょうか。