能登半島地震による石川県内の死亡者は、執筆時点の発表で災害関連死15人を含めた240人となっています。

そのうち県が氏名を公表したのは129人ですが、その86%にあたる111人の死亡原因が、「家屋倒壊」により生じた「圧死」、「窒息死」と判明したことが報道されています。

県内における住宅被害は一部破損から全壊までを合計すると4万9千戸超とされていますが、全壊や半倒壊など破損の著しい建物の多くが、「旧耐震基準の住宅だ」との県幹部によるコメントも掲載されていました。

実態は今後の調査次第ですが、おそらくその通りでしょう。

この傾向は阪神淡路や東日本大震災の倒壊事例で既に確認されているからです。

特に高齢者の割合が高い地域では古い木造住宅の比率も高く、被害の大きかったことが確認されています。

住宅の耐震性は「命」に関わる。

このような考えから1924年(関東大震災の翌年)、日本初の耐震規定(耐震設計基準)が定められました。この規定が世界に先駆け、日本が「初」であることを知っている方は少ないでしょう。

その後、1948年の福井地震発生を契機として、1950年に建築基準法が制定されます。いわゆる旧耐震基準の始まりです。

そこから31年間、大規模な地震が発生する度に細かな改正が繰り返されました。

なかでもターニングポイントは、1978年に発生した宮城県沖地震の被害状況を踏まえ、1981年(昭和56年)6月1日以降の建築確認申請に義務付けられた「新耐震基準」です。

現在、私たちが「旧耐震」、「新耐震」と区分している基準です。

ですが1995年に発生した阪神淡路大震災においては、新耐震基準であっても多数、建物が倒壊したことが確認されました。

そこで新たに適用されることになったのが、2000年(平成12年)6月1日以降の建築確認申請に義務付けられた『2000年基準(新・新耐震基準)』です。

ご存じのように、旧耐震は震度5強程度の地震で「倒壊、崩壊しないレベル」を求めていたのにたいし、新耐震では震度6~7で倒壊、崩壊しないことを目標としています。

先述した新・新耐震では、新耐震基準に加え、耐力壁のバランス良い配置のほか、柱や梁、筋交いなどの接合部に使用する金物が指定されています。

また、地盤の耐力に応じた基礎設計が求められたことにより、地盤調査が事実上、義務化されました。

このように見ていけば、新・新耐震住宅であれば大規模な地震でも倒壊・崩壊を免れそうです。

ですが、2016年4月14日に発生した熊本地震後の調査によれば、新・新耐震基準であるにも拘らず7棟の倒壊が確認されています。

もっともそれらは接合部の補強について基準を満たしていないなど、新・新耐震基準に適合していなかったことが原因ではないかと報告されています。

このように建築確認申請の年度で、ある程度は耐震性について判断できるのですが、それだけで安心するわけにはいかないのです。

今回は、命に関わる住宅の耐震性について解説したいと思います。

大規模地震は頻発している

重要事項説明時、建築確認済証等の交付年月日が昭和56年5月31日以前である場合には、耐震診断の「有・無」について説明が必要です。

もっとも、義務とされているのは診断の有無のみ。耐震性についての説明は不要です。

ですが、日本は地震大国です。

気象庁が公開している震度データベースを利用して検索すれば一目瞭然ですが、震度5規模の地震は過去10年で135地震、発生しています。

建築基準法が求める倒壊・崩壊しないとは、人命に影響がない程度であれば壊れても良い(一部損壊など)という考えが基本です。

木造に限らずですが、耐震性は工法や築年数、設計者や施工者のモラルや技量により左右されます。

とくに木造住宅は腐食やシロアリによる食害の影響を受けることもあります。

さらに頻発する一定規模の地震です。

当初は確保されていた耐震性が、それらの影響を受け劣化している可能性があるのです。

本来であれば、耐震性しか有していない住宅は危険だとして使用が制限されても不思議ではありません。

ですが住宅は個人の財産で、かつ建築当時の基準では適法に建てられた住宅です。

その所有権(使用・収益・処分できる権利)を侵害することはできません。

ですから私たちは、宅地建物取引業法上で定められた説明さえ遵守すれば、例え耐震性能に問題があり、万が一、大規模な震災が発生した場合に死亡リスクが高いと分かっていても、それを説明することなく売買ができるのです。

売買については当事者の意志が尊重されますから、それについて侵害することはできません。

しかし法的に許容されているとしても、倫理的にはどうなのでしょうか?

既存不適格物件と新たな建築基準法の改正

「既存不適格建築」という用語は、不動産業者の皆さんならご存じでしょう。

竣工時には適法に建築されたものの、法改正等により現在の法律に適合していない住宅のことです。

具体的には、昭和56年5月31日以前に建築確認が申請された住宅がこれに該当します。

既存不適格の住宅であっても遡及適用されませんから、継続して使用・収益・処分ができます。

建築確認申請を伴う増改築などを行う場合には現行法に合致させる必要はありますが、そうでなければ使用収益に問題は生じません(建築基準法第三条第2項及び同法第八十六条の7による定め)改正法の遡及適用が難しい理由は、建築当時は合法であった個人の財産にたいし、遡及的に改正法を適用させるのが困難であるからです。

そもそもの話ですが、建築基準法の改正は大規模な地震が起こるたび、その被害状況を教訓に改正されていることを忘れてはなりません。

また新耐震だからといって必ずしも耐震性が確保されているとは限りません。

建築物基準法第6条第1項第四号に該当する物件(4号物件)については、建築士が設計することにより確認申請の審査が一部省略されているからです。

本来であれば、全ての建築物には構造計算を求められますが、4号物件については審査を省略できます。

手間のかかる構造計算を、提出不要なのに行うかどうか、建築会社の判断に委ねられているのが現状なのです。

もっとも2025年4月から施行される改正建築基準法第6条により、4号物件は新2号及び新3号建築物に区分されます。

延面積200㎡以下の木造平屋建を除く全ての建築物に構造計算書の提出が義務付けられます。

この改正により、2025年4月1日以降に建築確認が申請された住宅については、構造計算により耐震性が検討され、かつ断熱等級4以上の省エネ性も確保された住宅になるのです。

ちなみに断熱等級4は、平成28年以前は最高ランクでした。

その後、等級5(ZEH水準)が新設されるなど、現在では7段階(断熱等級7_HEAT20と同等)に区分されています。

このように解説すると、改正以前に建築された住宅が全て耐震性、省エネ性で劣っていると曲解される方もおられますが、無論、そんなことはありません。

提出が不要でも、早くから構造計算を全棟実施している建築会社は全国に沢山ありますし、省エネ性についても同様です。

また旧耐震であっても床、はり、壁などのバランスが適切に配置され、これに作用する自重、積載荷重、積雪荷重、風圧及び水圧のほか地震の震動や衝撃にたいし、一定以上、構造耐力が確保できている住宅も存在します。

またツーバイフォー住宅の場合、新耐震以前の建築であっても耐震性は確保されている可能性は高くなります。

これは、設計者や施工者により品質や性能に差が生じやすい軸組在来にたいし、ツーバイフォーはマニュアル化されたルールに基づき設計、施行が行われるので、それを遵守している限り誰が設計、施行しても一定の耐震性が確保できるからです。

現在軸組在来は、耐力壁により耐震性を確保する構法に変化していますので優劣はありませんが、新耐震以前に建築された住宅の耐震性を勘案する上では目安になるでしょう。

前述したように、構造計算が行われていないことから耐力壁配置のバランスが悪く、耐震性が保たれているとは言えない新耐震住宅は数多く存在しています。

「新耐震だから安心」という考えは誤りで、あくまで目安に過ぎないということです。

不動産のプロであれば建築年度だけで判断せず、建築図面を確認し、耐震性についてある程度は判断できる素養を備えたいものです。

耐震診断の現状

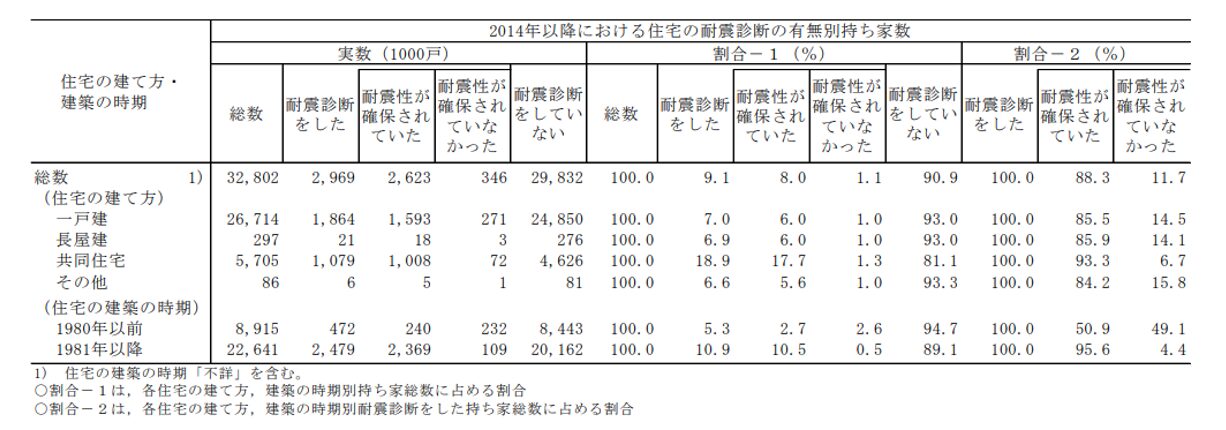

令和2年1月31日に公開された総務省統計局「住宅の構造等に関する集計」によれば、耐震診断を実施した一戸建住宅は186万4千戸とされています。

この数字だけを見れば多いように感じますが、一戸建ての住宅総数は平成30年の推計値で約2,880万戸です。

ですから、耐震診断を実施したのは全体の約15.5%に過ぎません。

ちなみに診断を実施した住宅のうち耐震性が確保されていると確認できた住宅は159万3千戸(85%)、不足しているとされた住宅は27万1千戸(15%)でした。

また令和2年5月に公開された国交省が専門家、有識者を招聘して立ち上げた「住宅・建築物の耐震化率のフォローアップのあり方に関する研究会」の資料によれば、耐震性が不足している住宅は約560万戸とされています。

これは戸建総数の約19.4%にあたります。

阪神淡路大震災における死者の9割が「家屋倒壊」により生じた「圧死」、「窒息死」によるものであったことから、国は「耐震改修促進化法」を制定し、平成8年4月1日に施行しています。

同法第十六条では既存不適格建築物等の所有者にたいし、耐震診断の実施、及び必要に応じて耐震改修を行うことが努力義務とされました。

施行から27年、耐震性に確保については微増していますが十分とは言えません。

一番の問題は費用でしょう。

一般財団法人日本建設業協会によれば、耐震診断費用は木造住宅で12~25万円程度とされていますが、それは竣工時の図面完了検査を取得している場合です。

図面がない場合には別途、図面作成費用が必要になります。

また診断の結果、耐震性が不足していると判断された場合には耐震改修を検討することになりますが、工事費は延床面積や内容により異なるものの、およそ50~300万円は必要になります。

耐震改修前と改修後に求める耐震性の程度に関しての情報があれば、下記算出式でおよその費用を算出できます。

ただし現在は工事費が高騰傾向にあり、単位費用については心持ち高め(28,000前後)で計算した方が、実際の見積金額との差異は少ないでしょう。

耐震診断や改修工事に関して、国や地方公共団体が助成や融資制度を設けています。

地域によって補助額はことなりますが、耐震診断では5~10万円の範囲で補助されることが一般的です。

改修工事については、工事総額の20~80%以内で補助されますが、その上限額は50~300万円以内です。

ただし制度概要は一律ではありませんので、事前調査は必須です。

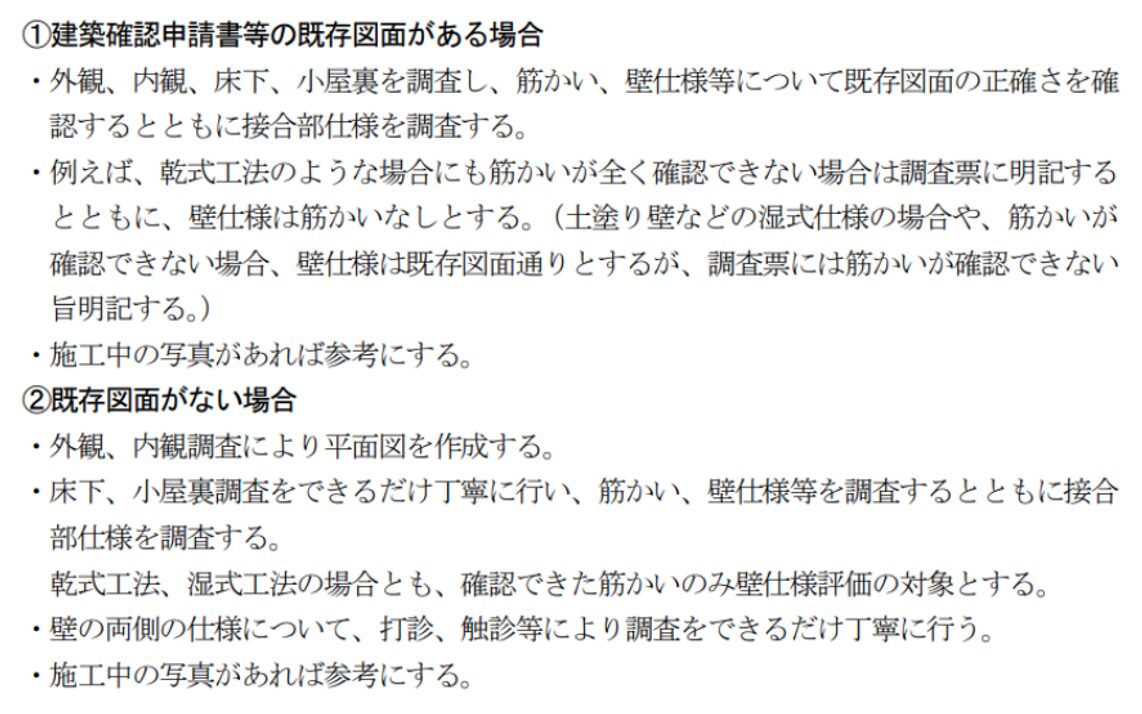

図面と目視検査で判断

媒介を依頼された住宅が明らかに既存不適格である場合、本来であれば耐震診断を推奨すべきでしょう。

ですが販売を希望する顧客からすれば、耐震診断の結果は不利な材料にしかなりません。

重要事項説明時には耐震診断「有」で説明しなければなりませんし、結果の詳細について問われる可能性も高くなるからです。

その場合、耐震性の程度について私たちが確認するのも方法です。

無論、確実なのは専門家による診断を実施することですが、ポイントさえ押さえれば耐震性の程度について、ある程度までなら判断できます。

方法としては竣工時検査図面のチェック及び目視調査です。

竣工図面のうち、入念にチェックしたいのが構造図です。

建築図面は大別すると意匠図、設備図、そして構造図に分類されますが、柱や梁などの部材や接合部の形式などの情報が記載されているのが構造図です。一般的に下記のような図面が該当します。

●構造標準図

●伏図

●軸組図

●部材リスト図

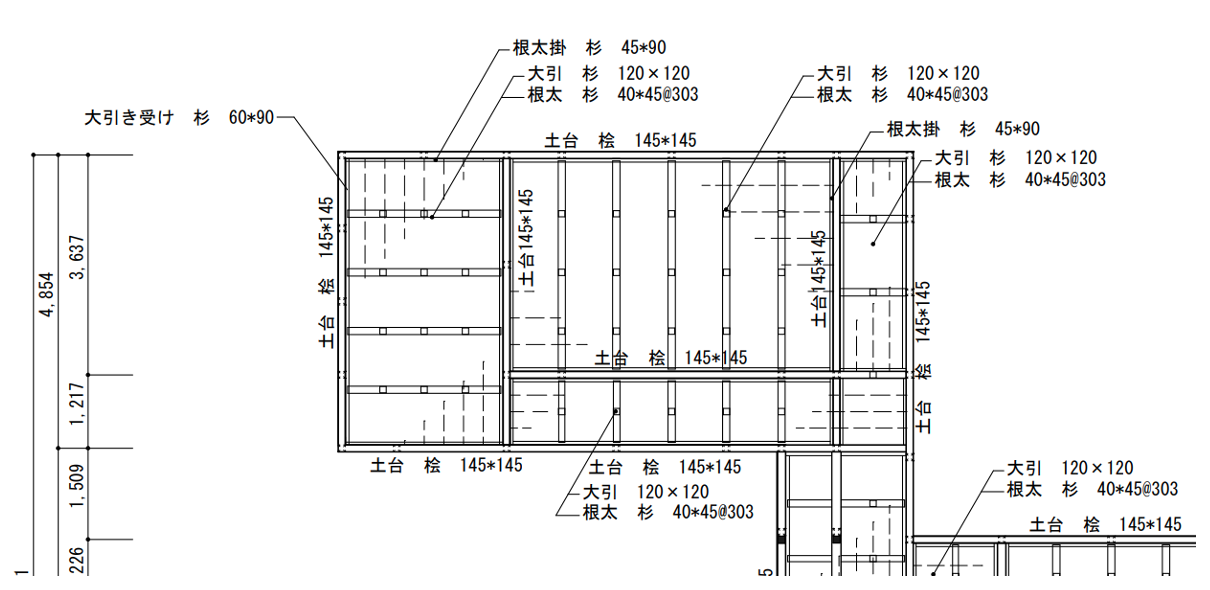

これら構造図のうち特に注目したいのが、伏図、軸組図、特記仕様書です。

伏図は各階と屋根それぞれで作成され、1階部分では土台、柱、大引、根太、火打土台など、2階部分では胴差し、大梁、小梁、根太、火打梁などが記載されています。

それ以外にも使用される材の太さや長さ、補強する箇所とその方法なども細かく記載されています。

伏図により柱や梁の支持点を読み取ることはできますが、屋根から基礎まで鉛直方向全体にたいする力の流れが読み取りにくいという欠点があります。

そこで軸組図を併用し、鉛直方向について確認するのです。

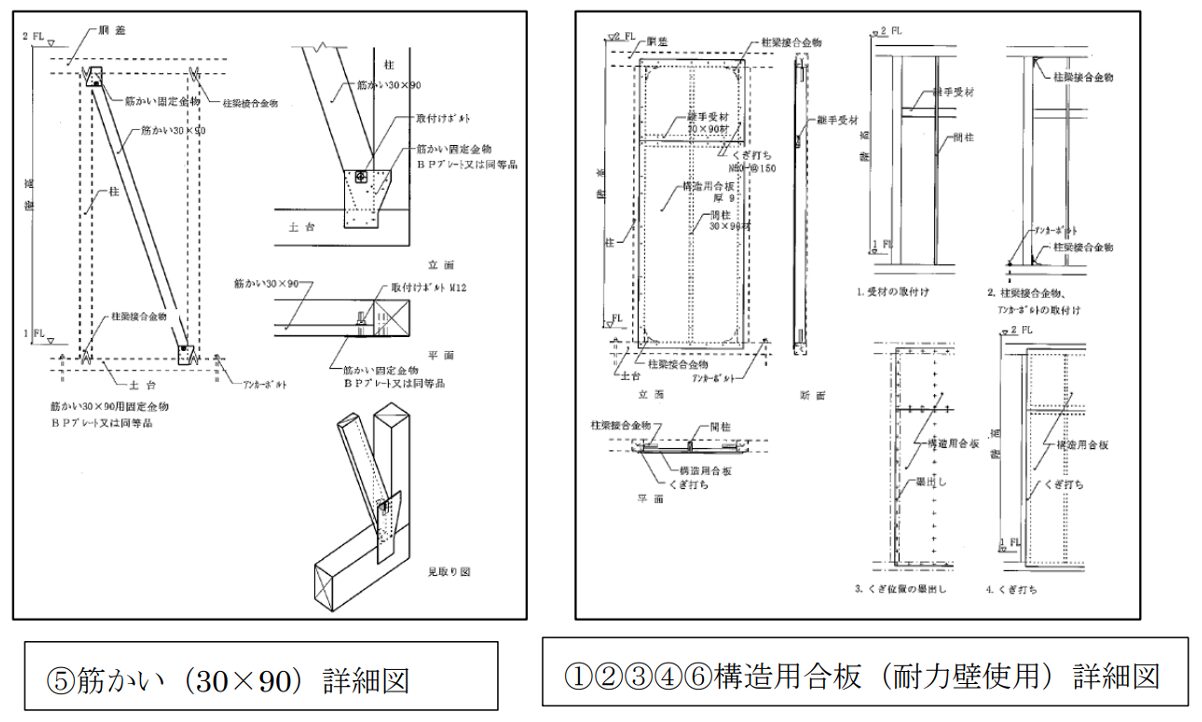

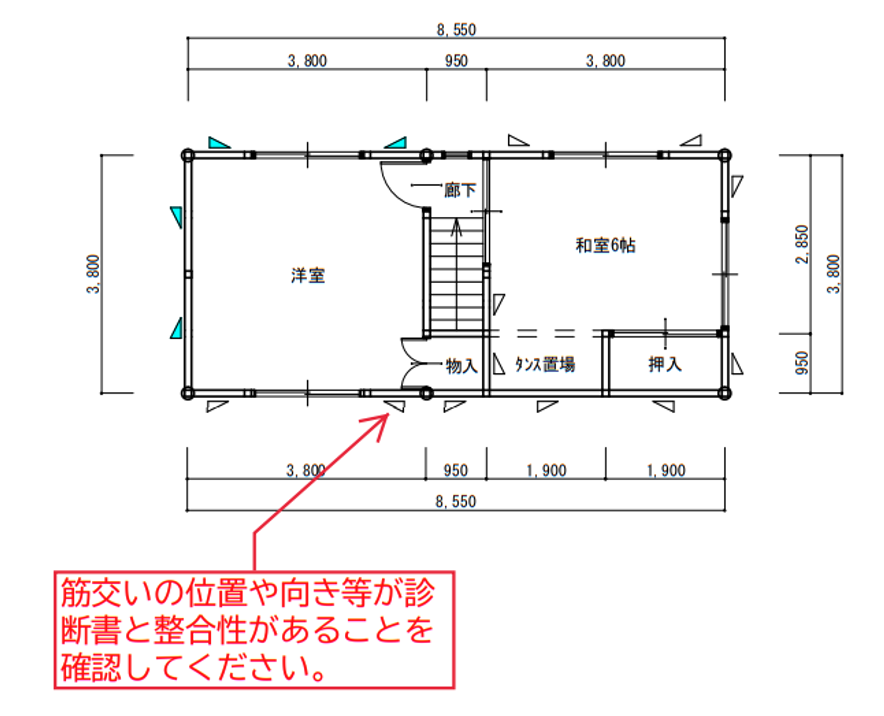

上記図面は構造用合板を併用した耐震改修工事の軸組図ですが、耐力壁や筋交いの方向などについてバランスが取れているか、収まりに問題がないかを確認できます(これについては、後ほど解説します)

続いて特記仕様書ですが、こちらの図面には特記しておくべき内容が記載されます。

具体的には建物の部材や数量、強度や工法のほか、検査方法などです。

また構造以外、例えば設備や残土処分の方法などが記載されていることもあります。

もっとも特記仕様書は必ず作成されているものではありません。

その場合は標準仕様書から読み取ることになります。

ちなみに標準仕様書とは、各部材の標準的な「収まり」を記載した書類です。

建築会社は特別な指示がない限り、標準仕様書に基づき工事を行っています。

耐力壁の配置を図面から読み取る

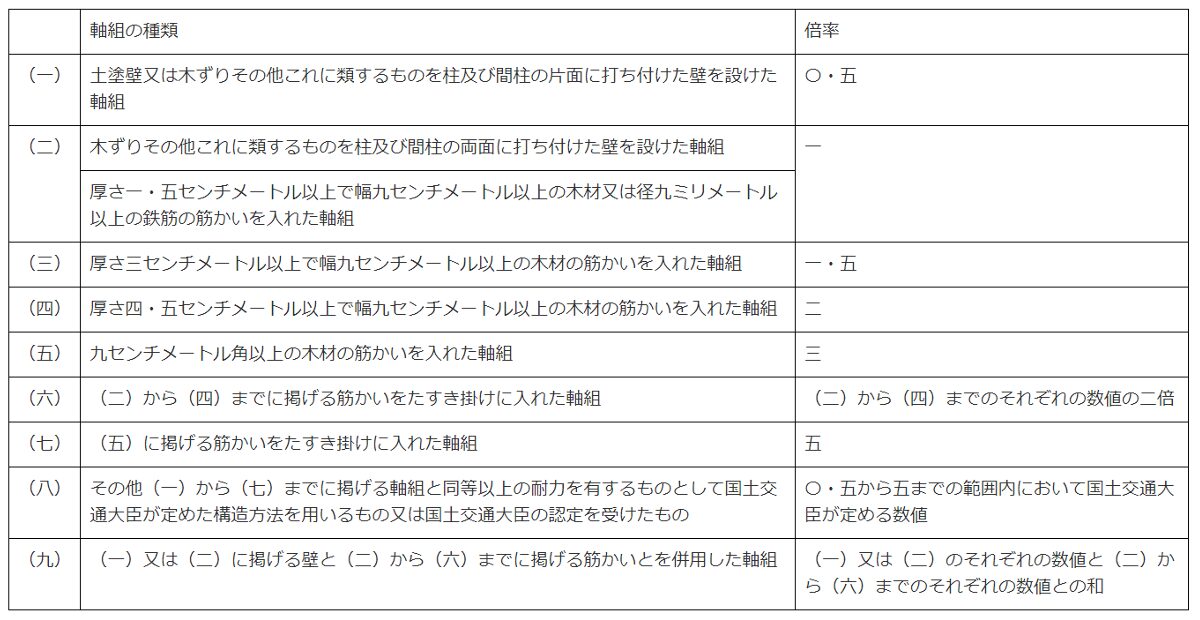

耐震性を判断するには建築確認申請図面などから、壁倍率を読み取る必要があります。

図面等でチェックするポイントは以下のようなものです。

例えば柱と梁だけで四角い枠を設けても、横から力が加われば歪んでしまいます。

それを防止するには、枠に斜め材(筋交)を入れる、もしくは構造用合板を用いることで「面」として剛性を確保する必要があります。

先述したツーバイフォー住宅では筋交いを使用しませんが、枠に構造用合板を貼り付けたものを工場で製作し、パネルユニットとして使用します。

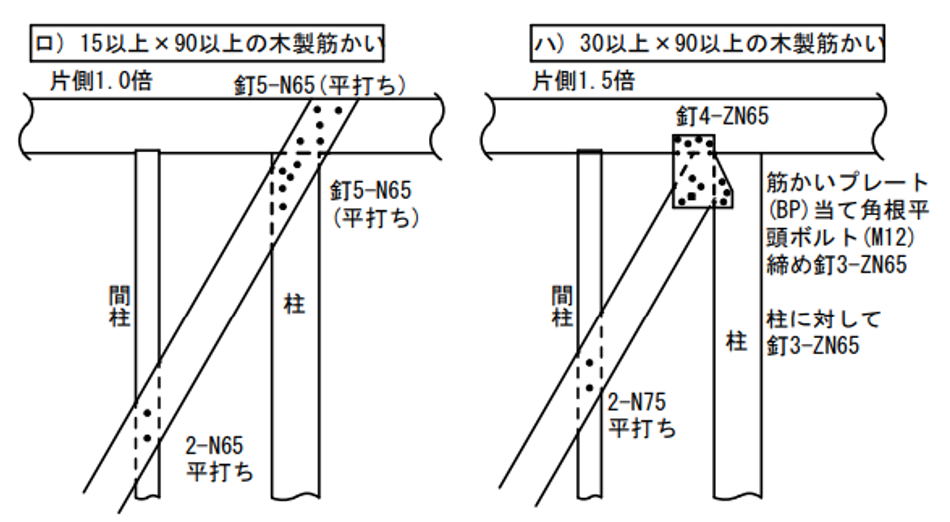

筋交い、もしくは耐力壁により補強された耐力壁については、建築基準法施工例第46条に定められています。

厚さ15cm、幅9.0cmの片筋交いを1本入れた壁が、基準である「壁倍率1」となります。

例えば1.5cm✕9cmを1本入れた片筋交いであれば壁倍率が1倍、材を太くして3cm✕9cmを1本入れれば壁倍率は1.5倍になります。

また3cm✕9cmの筋交い2本をたすき掛け(クロス)して配置すれば壁倍率は3倍になります。

現行法では材の厚みにより接合方法も細かく指定されているのですが、解説が長くなりますので割愛します。

筋交いで壁倍率を確保している場合、その方向も大切です。

一般的には伏図に筋交い方向が記載されています(◢⇒右上~左下へ片筋交いなど)

基本として筋交いは、必要箇所にバランス良く配置されている必要があります。

配置だけではなく、その向きも重要です。

上記の図のように、筋交いが向かい合う形で面の剛性を確保するという考え方です。

ですが筋交いの方向については、建築基準法の審査基準にされていませんので、バランスが悪く耐震性を確保できていなくても配置基準だけ満たしていれば審査は通ります。

震災により、新耐震基準の住宅であっても半壊している事例が報告されていますが、後の報告書などを確認すると、「筋交いのバランスが悪く、必要な壁倍率が確保できていない」とコメントされていました。

先ほど、伏図には◢(右上~左下へ片筋交いなど)などの記号により筋交いの向きを表示していると解説しました。

ですが建築基準法に定めがないことから、▲で位置だけを表示している伏図も存在しています。

その場合は軸組図で、方向を確認するようにしましょう。

目視調査と耐震改修工事の基本

図面をチェックしたら、次に目視調査を行います。

目視で調査するのは、以下のような点です。

●基礎(亀裂、剥離などは目視で、鉄筋の有無は図面から)

●壁・床・柱(天井・床下点検口などから、目視で火打の有無のほか土台等の劣化状況を確認)

●天井(雨漏りの形跡等)

●外壁(変退色、塗布等メンテナンスの頻度、ひび割れなど)

調査により基礎の亀裂や外壁の劣化が確認された場合には、補強工事や外壁の塗布などが必要だと分かります。

また明らかに耐力壁が不足している場合には、接合金物や筋交い、耐力壁による補強が必要になります。

ただし、耐震改修工事を実施するには、専門家に再度、確認してもらう必要があります。

しかしどの箇所に、どの程度の工事が必要かについて、おおよその目安を立てることはできるでしょう。

解説した耐震診断については、国土交通省や各地域の建築士会、都道府県、市区町村などから、インターネットを通じマニュアルが公開されています。

「木造耐震診断マニュアル」で検索すれば探し出せるでしょう。

中でも神奈川県大和市が作成したマニュアルは、一般の方でも分かりやすい表現を用い解説しています。

私たちにも参考になるでしょう。

https://www.city.yamato.lg.jp/material/files/group/52/000015839.pdf

私たち不動産業者、中でも媒介を主業としている場合は建築知識が重視されません。

勤務先によっては、「そんなもの覚える必要ない」などと言われるかもしれません。

しかし住宅の耐震性は「命」に関わる。

これを理解していれば、相応の知識を備え適切に助言する必要を感じるでしょう。

基本的な建築知識について理解を深めることは大切なのです。

まとめ

今回は大規模な震災時において「命」に関わる耐震性について解説しました。

冒頭で述べたように、耐震性能については、媒介業者に説明義務はありません。

これは売買、賃貸に限らず同様です。

過去に旧耐震基準のビルに入居している賃借人が、修繕義務として耐震改修工事を実施して欲しいと訴え、その妥当性について争った裁判があります。

争点は「耐震性が確保されていない賃貸物件において、賃貸人には耐震改修工事を行う義務があるのか」です。

賃借人の訴えにたいし裁判所はそれを退けました。

賃貸人には耐震改修工事を行う義務はないとしたのです。

もっともこれは、修繕義務の定義を重視したからです。

修繕義務は、契約の時点において契約内容に取り込まれた目的物の性状を基準として判断されるべきであるとして、訴えを退けたに過ぎず、契約前に耐震改修の実施を求めた場合とは見解がことなります。

もっともこの例によらず、重要事項説明時に耐震性についての説明が義務とされていないことから、引き渡し後において、それを原因に紛争が起こる可能性はあるでしょう。

耐震性についての知識は、私たちに欠かせないものだと言うことです。