賃貸物件が告知有り(事故物件)となった場合、賃貸人に重大な損害が生じます。

その場合、故人の法定相続人は損害の賠償責任を負います。

ただし、最近では家賃保証会社を利用することが多く、人的な連帯保証人を不要としているケースも増えています。

その場合、法定相続人を特定することは困難(多くの場合、連帯保証人が親族であるため)です。

法定相続人を探す方法としては、戸籍謄本(全部事項証明)を取得して確認する方法がもっとも簡単です。

もっとも、取得できるのは本人をのぞけば配偶者や直系親族に限られます。

弁護士など「特定事務受任者」の権限を有する士業であれば、職権に基づき取得することはできますが、賃貸人は取得できません。

原則論として、事故の発生原因が入居者の過失に起因する場合、賃貸人は相続人にたいし損害賠償を請求する権利を得ます。

もっとも相続人が「相続放棄」を選択し、法的に認められた場合は請求できません。

このように損害が発生した場合に補填される可能性が低いという事実が、家賃保証会社の審査に合格しない単身高齢者などに方々が賃貸物件を借りられない原因となっています。

もっとも、これによらず賠償額の算定方法について理解を深めておく必要があります。

告知ありとなった場合、賃料は幾らぐらいまで減額する必要があるのか、また特殊清掃を含む原状回復費用や損害についてどのように算定すれば良いのかなどについてです。

今回は実例や判例などを参考に、これらについて解説していきたいと思います。

告知は必要だが、死亡原因によっては賠償請求できない

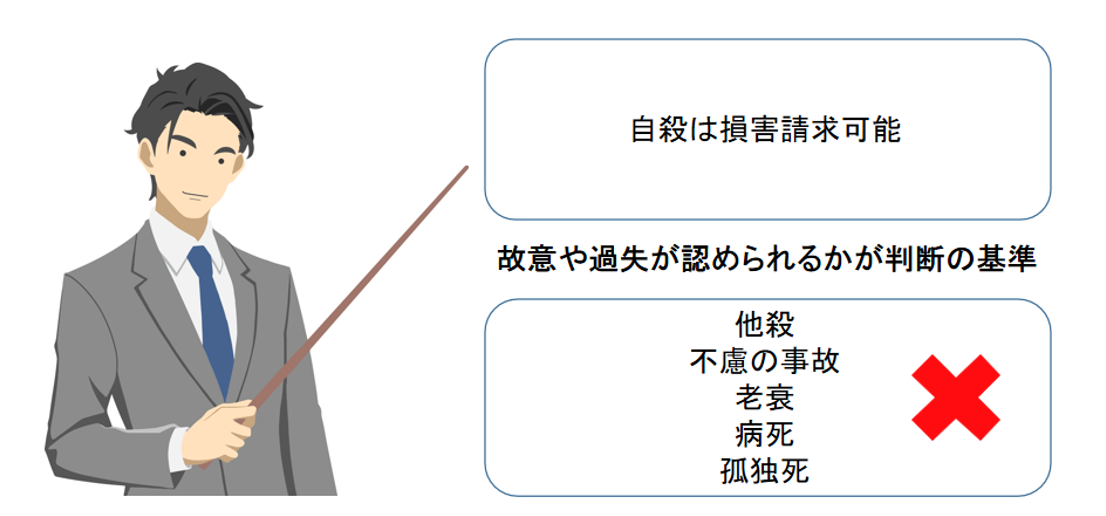

居室内での死亡原因としては病死、老衰死、事故死(火災、ガス中毒、転倒)、自殺、殺人などが考えられます。

自然死や日常生活における不慮の事故が死亡原因の場合、告知は不要とされます。

前述した死亡原因のうち、病死、老衰死、事故死の一部はそれにあたるでしょう。

それ以外の死亡原因についてはどうでしょう?

まず自殺に関しては、判例で賃借人の善管注意義務違反による賠償責任が認められたケースが大半です。

一方、殺人の場合には賃貸人の善管注意義務が認められないとした判例が多く、その場合、相続人にたいしての賠償請求はできません。

殺人事件が発生すれば、風評被害はもとより、室内状況によってはかなりの改修工事などが必要となる場合もあり、賃貸人の受ける損害は計り知れません。

少しでも損害を補填したいと考え、相続人に賠償請求したいと考えるのは道理でしょう。

裁判では、死亡原因に故意や過失が認められるかが争点となっています。

これが認められない限り損害が補填される可能性は低いと言えるでしょう。

この原則に基づき病死や老衰、不慮の事故について考えてみましょう。

これらはいずれも故意や過失によるものではありません。

したがって相続人には、損害を賠償する責任は生じません。

これらが死亡原因の場合、原則として告知は必要ありませんから、賃料の減額などによる損害も発生しません。

もっとも発見が遅れた場合、特殊清掃が必要となるケースが想定されます。

賃借人が死亡した場合、賃借権は相続人に引き継がれます。

つまり原状回復義務も、相続人に引き継がれるということです。

したがって損害賠償ではなく、原状回復費用として特殊清掃や改修費用を請求できるのです。

特殊清掃を依頼する判断基準

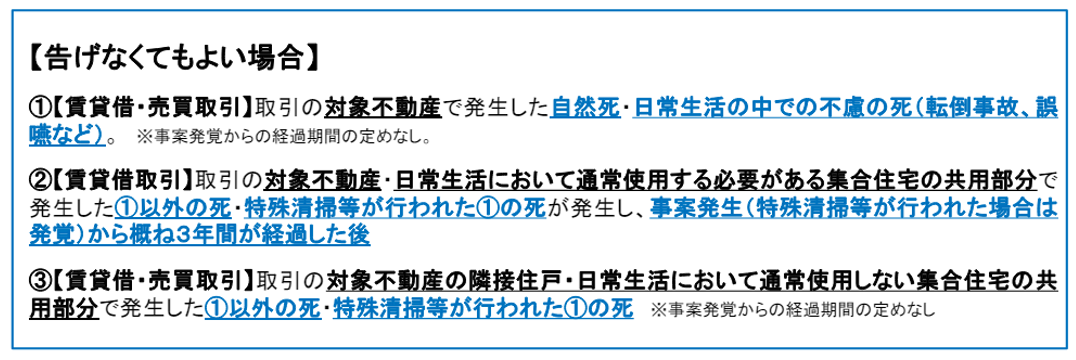

「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」では、自然死や日常生活における不慮の事故(転倒、誤嚥など)については、原則として告知が不要とされています。

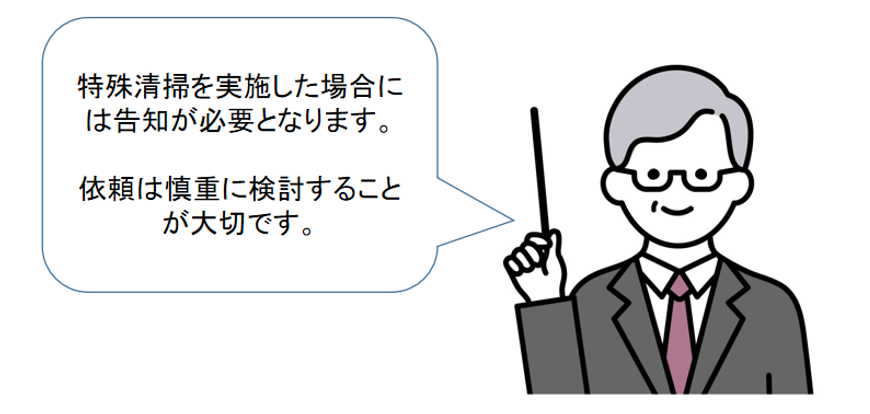

ただし自然死等であっても、特殊清掃を実施した場合にはその限りではない(告知が必要)とされています。

特殊清掃を実施するかどうかは賃貸人の判断によりますが、「臭い」が充満し、壁や床にまで浸透している場合には特殊清掃を実施して除去するほかありません。

特殊清掃は、一般的な清掃業務では除去できない汚れや臭いなどを、特殊な薬液などを使用して除去する作業です。

状況によっては、フロアやクロスの変退色を除去するために行う交換工事等も実施されます。

特殊清掃を実施すれば、賃貸住宅の場合で3年間は告知が必要とされますから、賃貸人としては可能であれば避けたいところです。

特殊清掃は費用も高額になりがちで、実施すれば告知義務も発生します。

そのため告知や風評被害、費用負担などを嫌い自ら清掃を行う賃貸人がおられます。

確かに、死因が自然死などで特殊清掃を行わなければ、告知の必要はありません。

死後直ぐに発見された場合には、その判断でも良いでしょう。

ですが、発見が遅れた場合はその限りではありません。

医療従事者向けに寄稿された「死後のケア(処置)」に関する研究論文に目を通すと、人が亡くなると1時間ほどで体内の細菌が増殖し内蔵を侵食していくことが分かります。

腐敗が進行すると体内に発生したガスで体が膨張し、それにより表皮が剥離しやすくなり、鼻腔や口腔からの出血することがあります。

さらに腐敗が進むと、血液、体液、排泄物等の漏出が発生し、それが壁、床などに浸透します。

それに伴い「臭い」も、クロスや壁ボードなどに浸透していきます。

この状態までくると、通常の清掃で除去するには無理があります。

換気と拭き掃除で見た目は綺麗で問題がないように思えても、2~3日すると「臭い」が再発します。

これは壁などに臭いが浸透していることが原因です。

除去するには強力な脱臭作用がある薬剤を使用するか、臭いが浸透している部分を交換するほかありません。

時期や室内温度によって腐敗の進行にはらつきは生じますが、死亡後72時間が腐敗現象の最も顕著な状態であるとされています。

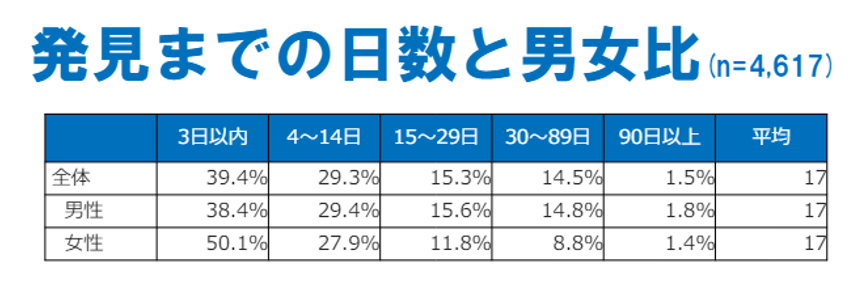

一般社団法人 日本少額短期保険協会孤独死対策委員会が公開している「孤独死現状レポート」を見ると、発見までの平均日数は男女差なく17日とされています。

腐敗現象がピークを迎えるのはおよそ3日。

それまでに発見される割合は全体の39.4%です。

つまり、およそ6割はさらに腐敗が進行した状態で発見されるのです。

管理を手掛けている不動産業者の場合、近隣住民からの連絡により現地に出向き遺体の第一発見者になるケースがあるでしょう。筆者も複数件、ご遺体を発見しています。

部屋の大きさや間取り、腐敗状況にもよりますが、目に染みる独特の刺激臭や体液が浸透した状態を発見すれば、少なくても数日は食欲が減退します。

人によっては消えないトラウマになるでしょう。

特殊清掃費用の目安

遺体の腐敗が進行してしまった場合、特殊清掃に頼るほかありません。

それでは特殊清掃を業者に依頼した場合、どのくらいの費用が必要なのでしょうか?

下記の図は、インターネットで検索した目安金額を基に、平均的な金額を記載したものです。

自ら作成して何ですが、このような目安は役に立ちません。

諸条件により実際の金額が変動するからです。

基準は存在していないと理解して複数の会社から見積もりを取る。それを比較して判断する以外、方法はないのです。

告知の判断基準が特殊清掃の実施であることから、賃貸人の立場を斟酌すれば、可能な限り避けたいところでしょう。

ですが前項で解説したように、腐敗が進行して壁や床にその影響が浸潤している場合は、通常の清掃で根本原因を除去することはできません。

そもそも特殊清掃を適切に行うには、知識や装備、訓練や経験が不可欠です。

にもかかわらず、公的な資格は存在していません。

インターネットで検索すると民間資格は存在しているようですが、詳しく調べて見ると試験も不要で、動画を見てレポートを提出するだけで取得できる認定資格のようです。

雑菌や清掃に関する基礎知識はレクチャーしているようですから無意味とまでは言い切れませんが、認定資格を所持しているからと言って適切な清掃業務が行なえるとは限りません。

そのような背景もあるのでしょう、暴利を得ようとする悪徳業者の存在が指摘されています。

目安金額が存在していないと表現せざるを得ないのは、粗雑な清掃を提供している会社が、割安な料金をホームページなどで掲載しているからです。

適正な金額かどうかを判断するには、特殊清掃の内訳を理解する必要があります。

一般的に見積もりは、下記の内容で構成されています。

このうち清掃時間は、単純な清掃業務に要する時間であると理解すれば良いでしょう。

消臭は、薬剤の散布やオゾン脱臭機などを使用しても作業時間です。臭いの程度や居室面積によって、必要な時間は変動します。

また清掃や消臭作業では臭いなどが除去されないと判断される場合には、畳の交換や壁・床・クロス交換などの作業費と部材費用が計上されます。

つまり価格に影響を与えるもっとも大きな要因が、消臭作業と交換工事等の内容なのです。

ですから見積価格が安いからと言って飛びつくことは推奨しません。

適正な清掃作業を実施しなければ、根本原因の除去ができない可能性があるからです。

「安かろう、悪かろう」では目的を達成できません。

注視すべきは特殊清掃を請け負う業者の、専門性と信頼性です。

依頼する機会は多くないかも知れませんが、不動産を「業」とする私たちは、顧客の要望に応えるため、信頼して依頼できる業者を抑えておく必要があるのです。

損害賠償額の算定

「告知あり」物件となった原因が賃借人に起因する場合、相続人にたいし、その損害について賠償請求することが可能です。

損害額の算定は、以下の要素を総合的に勘案して算出されます。

①既存残存耐用年数の減少率

物件価格は、立地や近隣相場にくわえ、築年数や残存耐用年数の影響を受けます。

告知事案の発生が、必ずしも残存耐用年数に影響を与えるものではありませんが、影響を及ぼした場合にはその損害を算定する必要があります。

②賃料減額による損害

事件の周知性や諸条件により変動しますが、通常の5~7割程度に減額した賃料が適正金額であるとされています。

賃貸の場合、告知が必要とされる期間は3年が目安とされますから、原状回復工事等を終え貸出可能な状態になった以降、3年間の通常賃料との差額が損害額と推定されます。

判例を見ても2~3年の損害を認めていますから、3年間を損害の根拠として差し支えないでしょう。

例えば通常賃料と比較して30,000円の減額が必要となった場合、以下の金額が損害額となります。

3万円✕36ヶ月(告知期間)=108万円

③販売時における物件価格の下落

事件の重大性によっては物件販売時、売却価格に影響を与えることがあります。

賃貸物件における告知期間が3年間であることから、物件価格の下落率が直ちに損害額であると認定されるケースは多くありませんが、総合的に算出する場合には念頭に置く必要があるでしょう。

④事故発生により必要となった改修・修繕費用等(特殊清掃費含む)

主に特殊清掃を実施した費用がこれにあたります。

火災などが発生していなければ、それほど大掛かりな改修工事は必要ないでしょうが、通常損耗の改修などを除く費用は損害として計上できます。

⑤広告宣伝費等の増加分

告知有り物件に好んで入居しようと考える方は多くありませんから、通常の広告宣伝費以上の予算を投下して、新たな居住者を見つける必要に迫られる場合があります。

その場合、その差額について損害額として計上することが可能です。

①~⑤までの損害額算定根拠について紹介しましたが、これらが全て認められる理由ではありません。

実害が発生していれば、その損害を相続人に請求できるのは間違いありませんが、「額」に関しては判断も分かれるからです。

実際に損害賠償額の妥当性について争われた裁判では、様々な判断基準が示されています。

判決は事故発生と損害の因果関係、「告知あり」となった以降の入居状況、原告が主張する損害額の妥当性を総合的に勘案して判断されています。

それらを見ていくと、事故発生からの空室期間(1~2年以内)及び賃料減額期間(2~3年)については妥当であるとされた判決が見られる一方、既存残存耐用年数の減少率や物件価格の下落率、広告宣伝費の増加分については認められていないケースが散見されます。

また改修や修繕費については、実費のみが認められるケースが多いようです。

解説した損害額を算定し、相続人に請求したからと言って必ずしも応じて貰えるとは限りません。

また相続を放棄された場合には、請求自体ができません。

結局のところ損害額について争いが生じた場合、和解調停や裁判で決着をつけるしかないのです。

したがって算定方法はもとより、判決の傾向についても把握しておく必要があるでしょう。

まとめ

今回は特殊清掃についての知見と、「告知あり」となった場合における損害賠償の算定方法について解説しました。

人の死は、その時期について予想できるものではありません。

ですが単身者、とくに高齢者の場合にはその危険性が高まります。

だからこそ私たちは、その可能性について備えておく必要があるのです。

家賃保証会社の利用増加に伴い、連帯保証人が不要の契約も増加しました。

告知有り物件となった場合の損耗については、原状回復費として連帯保証人に請求できます。

家賃保証会社によっては、原状回復費や残置物撤去費、現場供養費などのほか、空室となった期間の損害についても保証してくれる会社も表れてきました。

もっとも保証内容と保証料は比例しますから、保証を手厚くするほど賃借人の負担は増加し、それを理由に賃借人から敬遠される可能性があります。

どこまで保証を付保するか頭の痛いところではありますが、最低限の保証とする変わりに、保証会社との契約と併せて連帯保証人も要求するケースがあります。

もっとも2020年4月の民法改正により、連帯保証人に損害賠償の負担を設ける場合、賠償金額の上限となる極度額を設定する必要があります。

極度額を定めていない場合、法改正以降の契約は無効とされ、保証人に損害を請求できません。

このような度重なる法改正の影響もあり、私たち不動産業者にはかなり高いレベルの知識や知見が必要とされるようになったのです。

このような時代の変化に呼応していくためにも、私たちには学びが必要なのです。