令和3年10月に、国土交通省が「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を制定しました。

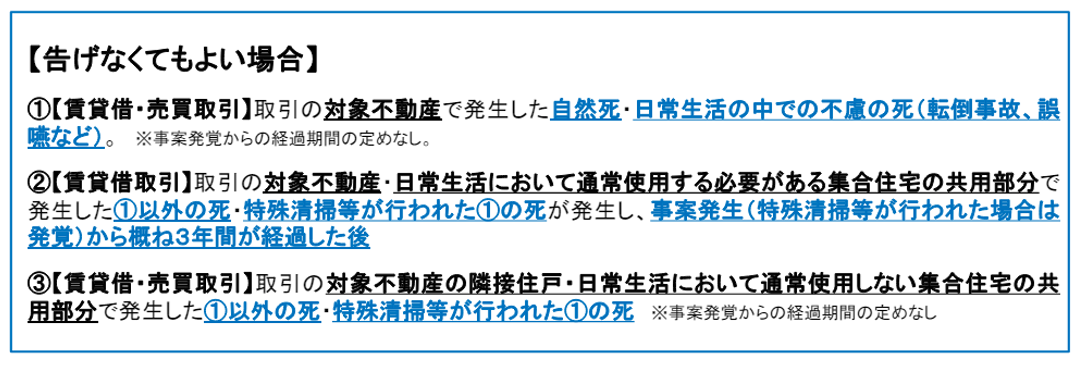

これにより、自然死や日常生活における不慮の死(転倒事故など)については告知不要とされています。

また、賃貸物件に限られますが、発生から概ね3年を経過すれば告知が不要と判断して良いとの基準も示されています(特殊清掃を実施した場合は、清掃終了後から起算)。

さらに、調査対象や方法などについても指針が示されたため、事故物件の取扱が従前より容易になりました。

ただし、事件性、周知性、社会に与えた影響が特に高い事案や、取引の相手方の判断に重要な影響を及ぼす場合はその限りではありません。

しかし、ガイドラインが制定された以降も、売買時の告知期間は悩ましい問題が残っています。ガイドラインでは、売買時の告知期間(自然死などを除く)について言及されていないからです。

また、ガイドラインの対象は居住用不動産に限定されており、オフィスビルなど事業用不動産は想定されていません。

居住用不動産は生活の本拠として快適性や住み心地などが期待され購入(または賃貸)されると言う理由からです。

しかし、「縁起」を気にする商売人の中には、事故物件である事業用不動産を忌諱する方もおられます。

つい最近も、筆者は事業拡大のためテナントを新規に契約した方から相談を受けました。

相談者は「契約後に耳にしたのだが、新しく借りたテナント内で、2~3年前に自殺があったらしい。担当した不動産営業に問いただしたら、自殺は事実だが商業用不動産に告知義務はないと反論された」と述べました。

相談の要点は、「告知不要」との主張は事実か、それが事実でない場合、契約の解除および損害賠償の請求を希望しているとのことでした。

確かに、賃貸オフィスやテナントなどの事業用不動産は、「人の死の告知に関するガイドライン」の適用範囲外とされています。

また、ガイドラインでは居住用不動産と事業用不動産を比較した場合、取引の判断に影響を及ぼす度合いは前者(居住用不動産)の方が高いとしています。

しかし、事業用不動産は「告知不要」であると裏付ける明確な規定は存在していません。

おそらく担当営業は、「適用外=告知不要」という思い込みをしているのでしょう。

ガイドライン制定後も、売買物件(居住用)の告知期間や、商業用不動産における告知を巡ってのトラブルは発生しています。

今回はガイドラインの限界、さらに実務においては告知するかどうかの判断が、私たち不動産業者に一任されている現状について考えたいと思います。

商業用不動産だから告知不要というのは、思い込みに過ぎない

冒頭で紹介した相談事例では、物件状況報告書や人の死に関する告知資料は作成されていませんでした。

宅地建物取引業法では、重要事項説明書に物件の状態について記載し、その説明を行うことが義務付けられていますが、あくまで設備の整備状況や耐震診断などに関してです。

事業用物件に限らず、居住用物件の売買・賃貸においても物件状況報告書の作成は義務とされていません。

そもそも、作成を義務付ける法律は存在していないのです。

後日トラブルを回避するため「作成することが望ましい」とされていますが、作成されていないからといって業法違反を問うことはできません。

しかし物件における人の死の有無は、契約当事者の判断に影響を及ぼす可能性があります。

前述した相談者も「気にし過ぎだと笑われるかも知れないが、商売人としては『験』を担ぎたい。自殺のあった物件と知っていれば、候補から外していた」と言っていました。

告知不要は、告知しなくても良いというお墨付きではありません。

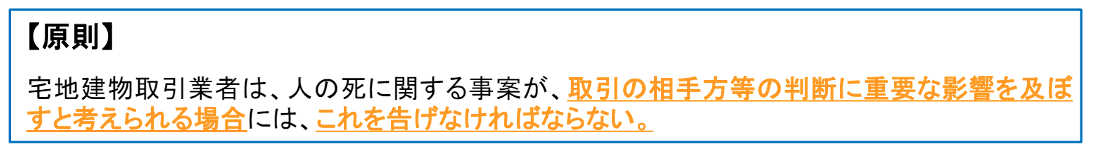

ガイドラインでも原則論として、「取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合には、これを告げなければならない」としているからです。

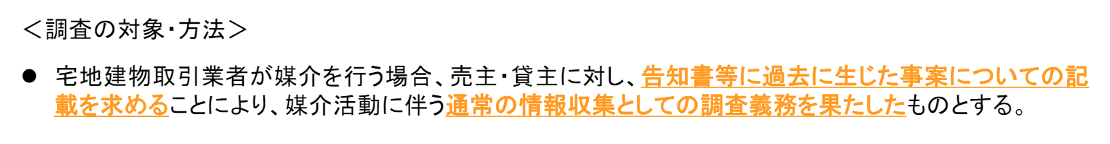

もっとも、私たち不動産業者には積極的調査は求められていません。

調査の対象・方法については、「告知書等に過去に生じた事案についての記載を求めることで、通常の情報収集としての調査義務を果たしたものとする」とされているためです。

物件状況報告書など、型式によらず告知書を準備したうえで、売主や貸主に正しく記載するよう促せば、私たちの調査義務が果たされたとされるためです。

したがって、この規定を利用しない手はありません。

もっともガイドラインで対象外とされていることから、事業用不動産における告知は宅地建物取引業者に一任されている状態です。

通説では事業用不動産にも心理的瑕疵の告知義務は存在すると言われていますが、同時に使用に影響を及ぼす可能性の低い点が指摘されています。

従って、提訴しても主張が認められる可能性は低いでしょう。

しかし物的瑕疵とは異なり、心理的瑕疵は取引当事者の主観的事情により左右されます。

不必要なトラブルを招かないためには、事業用不動産であっても物件状況報告書などを活用し、告知しておく方が良いでしょう。

判断基準は微妙

告知が必要な人の死は、事件性、周知性、社会に与えた影響が大きいものばかりではありません。

室内での「自死」はその典型例でしょう。

無論、「自死」はガイドラインにおいても告知が必要とされていますが、賃貸物件についてはその期間が発生から3年とされています。

筆者は、自死の発生から3年を経過したからといって、告知不要と単純に考えて良いものか疑問に思っています。

ガイドラインの「取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合には、これを告げなければならない」との文言が引っかかるからです。

発見が遅れた自死の室内状況を見た経験は、わずか3年では記憶から抹消できません。

長年不動産業に従事していれば、少なからず経験している方が多いでしょう。

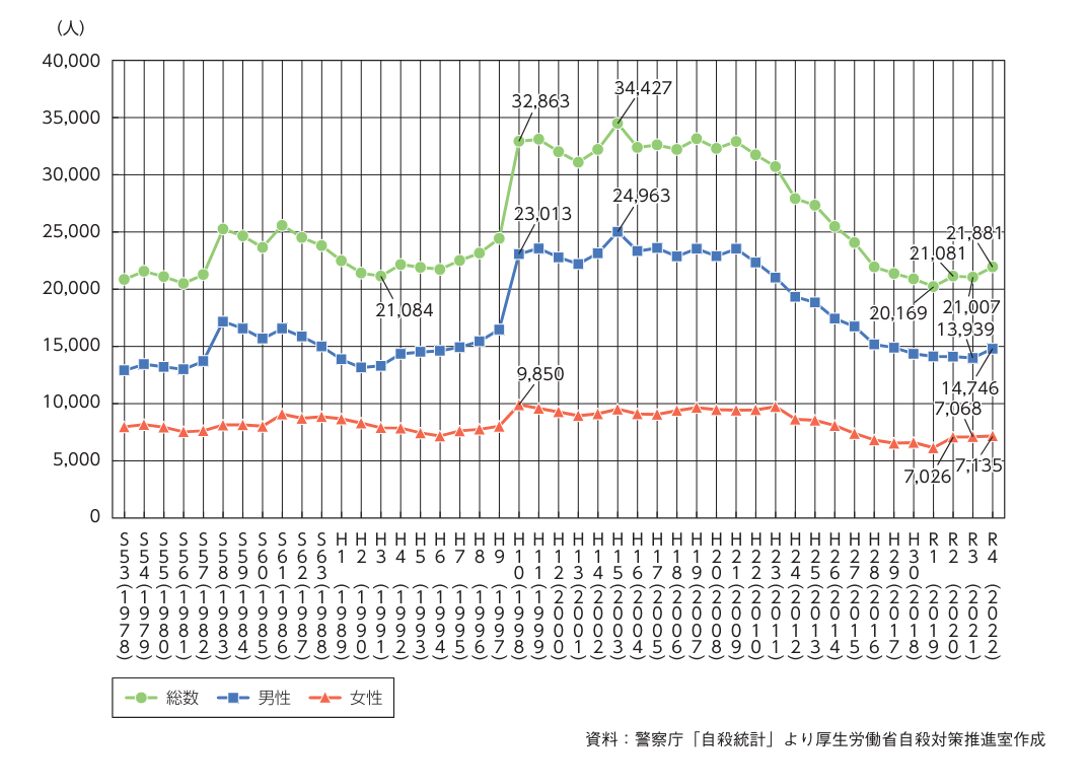

自死は、身近で発生しています。

厚生労働省の公開情報(令和4年資料)によれば、自死件数は2003年(平成15年)に34.427件(男女総数)を記録した以降、令和元年まで減少しましたが、それ以降は微増していることが分かります。

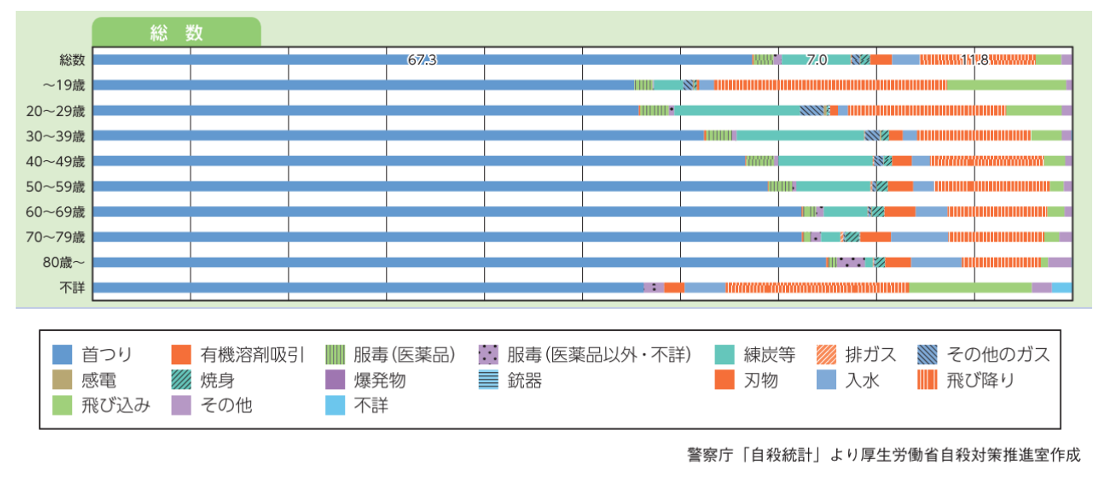

自死手段の詳細についても公開されていますが、最も多い手段は「首つり」です。

これは過去の公開情報においても、もっとも多い手段であることが確認できます。

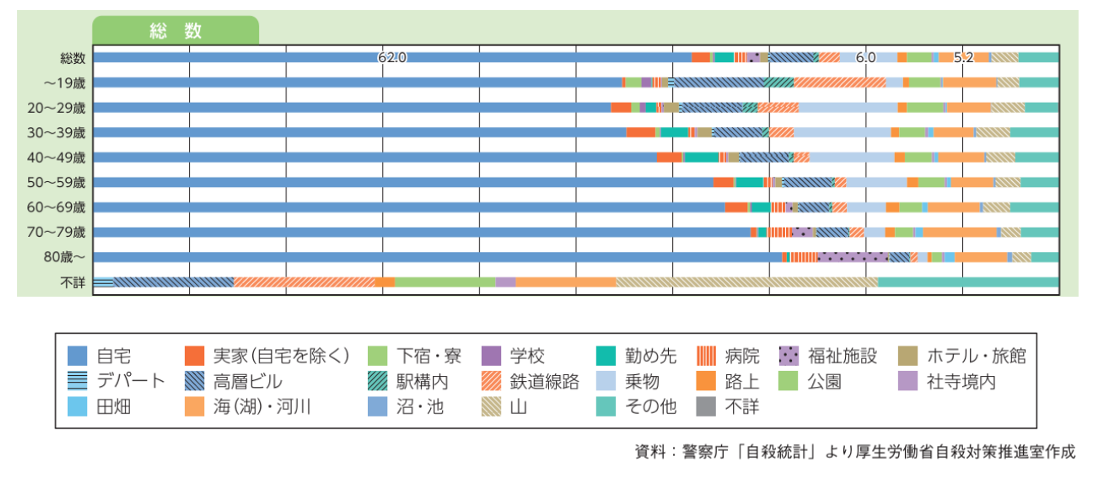

また自死の場所として多いのが「自宅(令和4年は62%)」であることも確認できます。

売主や貸主から告知されなければ、購入者や賃借人などの契約当事者が契約締結前に知ることは困難です。

多くのメディアでは刑事事件の対象となる場合、もしくは社会全体で共有しなければならないような公益性が認められない限り、自死については実名や個人を特定できる報道を行わない旨のガイドラインを策定しているからです。

もっともガイドラインは自主規制ですから、必ずしも遵守されていないケースも見られます。

また、実名などを含むプライバシー情報などがインターネットで拡散されているケースも見受けられます。

積極的調査義務が不要とされてから業界人の利用は減ったようですが、事故物件情報サイトの「大島てる」はその典型でしょう(大島てるは、実名情報を掲載していません。所在地や死亡原因、事故発生年度などが掲載されています。情報提供に基づき、その信憑性を確認したうえで掲載しているとされていますが、事件には当たらないとして削除依頼の書き込みが複数確認できます)

3年間を経過したから告知不要と安心していた結果、ネットから情報を得た顧客から「事前に知っていたら契約していなかった」と言われるケースも珍しくありません。

また売買においては告知期間も定められていないのですから、判断には注意が必要です。

まとめ

今回解説したように、人の死に関する告知の重要性について、私たちは改めて考える必要性があります。

現行のガイドラインでは、賃貸物件に関して3年間という告知期間の目安を設けていますが、売買物件に関しては明確な規定がありません。

また、事業用不動産について適用外とされているため、心理的瑕疵に関する告知が曖昧な状態となっています。

自死が発生した物件の室内状況は、わずか3年で消えることのない強い印象を残すことが多く、その影響を軽視すべきではありません。

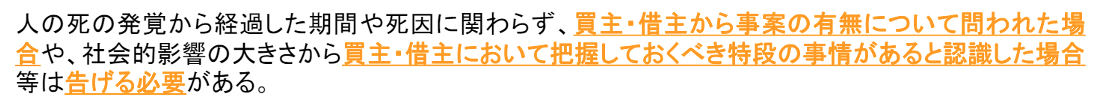

ガイドラインでも、発覚から経過した期間や死因に関わらず、買主・貸主から事案の有無について問われた場合など、買主・貸主が把握しておくべき特段の事情があると認識した場合には「告げる必要がある」としているのはそのためです。

現状のガイドラインは、まだ完成されたものではありません。

例えば、人の死が生じた建物が取り壊された場合や、発見が早く搬送先の病院で死亡した場合の取扱については、裁判例などの蓄積が不十分であるため、反映されていません。

今後も事例の蓄積を踏まえて、適時に更新されていくのが期待されている状態なのです。

したがって、私たち不動産業者は、ガイドラインを遵守するだけではなく、取引の透明性と信頼性を高めるために、積極的に告知していく必要があるのです。

これにより、取引当事者間の信頼関係を築き、トラブルの発生を未然に防ぐことができるのです。