不動産業者に宅地建物取引業法の遵守は必須ですが、それだけでは十分と言えません。

それ以外にも民法、不動産登記法、国土法、品確法など様々な関連法令を理解し、適切に運用する義務があります。

そのような不動産関連法の一つに、消費者契約法があります。

消費者契約法は、消費者と事業者の情報の質や量、交渉力の格差などにより消費者の利益が損なわれないようにするための法律で、平成13年4月に施行されました。

この法律は、不当な勧誘による契約取り消しと、不当な条項の無効に特化しています。

このように説明すると、契約書の内容だけが問題だと誤解されるかもしれませんが、実際には口頭、文章による不実告知や、「このエリアは現在、発展が著しいですから将来的に必ず値上がりします」などの断定的判断の提供も含まれます。

それ以外にも、決断するまで事務所等から退去させない行為や、長時間消費者の自宅に居座る行為、高齢者や認知症の方に対して不当な勧誘を行うこと(法律行為が及ぼす結果が理解できていない状態での不動産の購入や、自宅を売却させる行為)も該当します。

このように、消費者契約法は不動産取引の全過程に適用される法律ですが、その重要性に反して十分に認識されていないのが現状です。

そこで今回は、不動産業者にとって特に重要な「消費者契約法上の取消事由」について、詳しく解説します。

取消し、無効の範囲が拡大されている

平成13年4月に施行された消費者契約法は、その後、平成28年、平成30年、令和4年の通常国会や臨時国会で改正され、その都度、取消・無効の範囲が拡大されています。

「消費者契約の申し込み又はその承諾の意思表示の取消」は第4条で規定されていますが、その定めは下記3つの「型」に分類できます。

①誤認類型

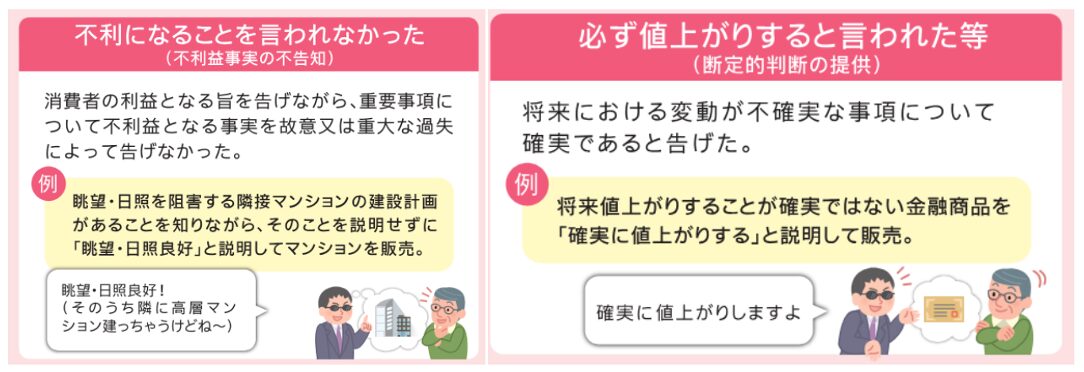

この類型は、不実告知(消費者契約法第4条第1項1号)、断定的判断の提供(同法第1項2号)、不利益事実の不告知(同法第2項)が該当します。

例えば、未完成の新築分譲マンションを販売するにあたり、近隣で眺望・日照を阻害する建築物の計画がされているのを知りながら、それを告げなかった場合(調査不足により認知していなかった場合は、宅地建物取引業法の調査・義務違反となります)などです。

それ以外にも、将来的な値上がりが確実ではないのに、「必ず値上がりします」と断定的判断を提供されて契約した場合、後から取り消すことができます。

また、不利益な事実を知りながら告知しなかった場合も同様です。

②困惑類型

困惑類型は数が多く、第3項1号~同項10号までが該当します。

具体的には以下のような項目です。

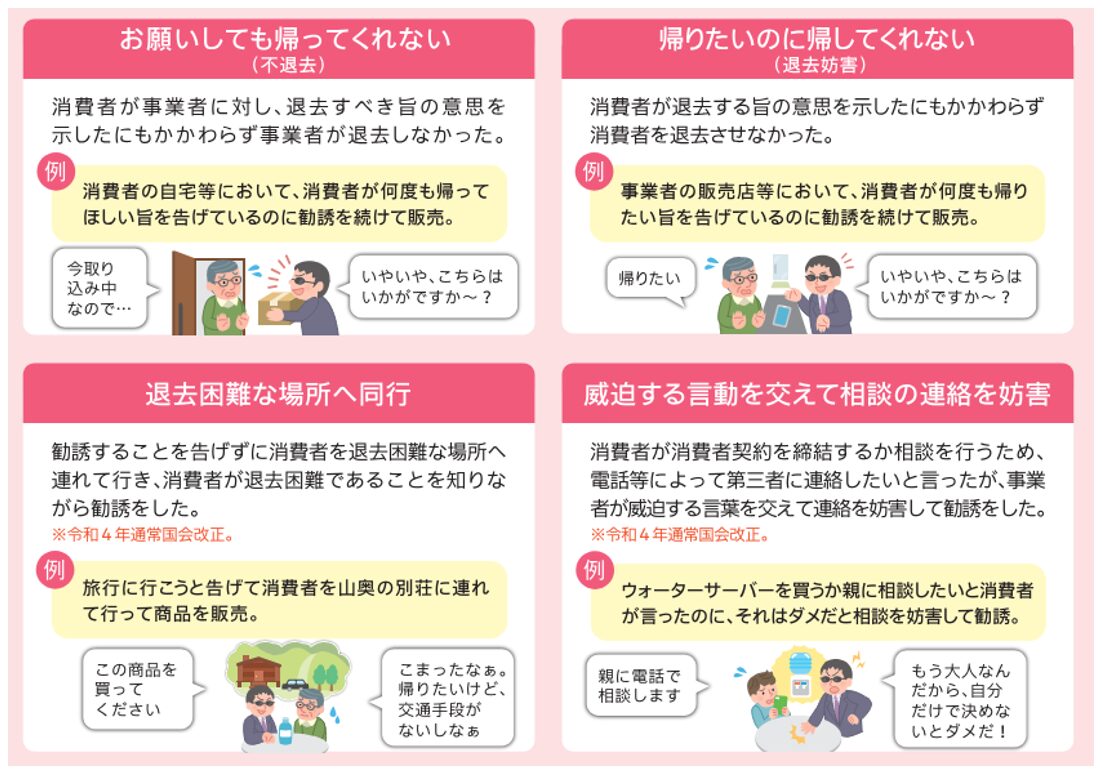

●不退去(3項1号)

※長時間、消費者の自宅に居座る行為など。

●退去妨害(3項2号)

※契約を締結するまで事務所から帰らせないなど。

●任意に退去することが困難な場所に同行して勧誘(3項3号)

※消費者の自宅から離れた場所に連れ出し、契約をせまるなど。

●相談を行うための電話連絡の妨害(3項4号)

※親や友人等に電話相談したいとの申し出を妨害する行為など。

●就職・進学・容姿・体系などの不安をあおる告知(3項5号)

※実例として面接に訪れた方にたいし、自社の系列会社が販売する物件を購入すれば、採用率が高くなると勧誘したケースが確認されています。

●社会生活上の経験不足へつけ込みや、恋愛感情等に乗じた人間関係の濫用等(3項6号)

※社会経験が少ない方へのワンルームマンション投資の斡旋や、女性営業マンが恋愛感情に乗じて売買させたケースなどが確認されています。

●加齢や認知障害など、判断能力の低下の利用(3項7号)

※高齢者宅に長時間居座り、なかば強引に自宅を売却させる行為など。

●霊感等の知見を用いた告知(3項8号)

※霊感により、特定の物件を購入すれば将来的に必ず値上がりすると勧誘する行為や、住み続ければ家族が不幸になると脅して売却を勧誘する行為など。

●契約締結前の債務実施(3項9号)

※契約締結前に手付金の一部として現金を預けるよう勧誘する行為など。また、申込金を入金しなければ希望物件を確保できないとプレッシャーをかける行為も、状況によって該当する可能性があります。

●損失保証請求の告知(3項10号)

※将来的な実現が定かではない状態で買取保証や損失補填などを提案し、消費者に過剰な安心感を与える説明をする行為など。

最近はあまり耳にしなくなりましたが、購入の決断に躊躇している消費者に、「他に購入されないよう、取り敢えず申し込みしておきましょう」と勧誘し、申込金を入金したのだから契約したのと同等だと迫るトラブルはよくありました。

また、購入に際して親に相談するため電話しようとするのを「子供を心配するのが親の仕事だから、反対されるのがオチです。

ご自分自身のことなので、決断は自分でしましょう」などと言って妨害する行為も該当します。

このように、普段の営業手法自体が抵触する可能性があるため、注意が必要です。

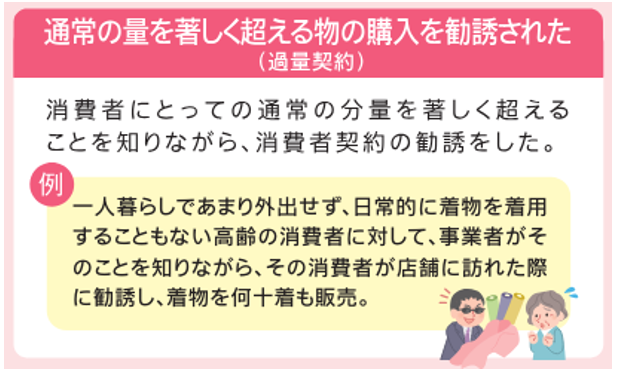

③過量契約型

この型は、不動産業ではあまり該当しませんが、ワンルームマンション投資で、複数物件を一気に購入するよう勧誘した場合などは該当します。

しかし、それほど多いとはいえません。

消費者契約法の取消権

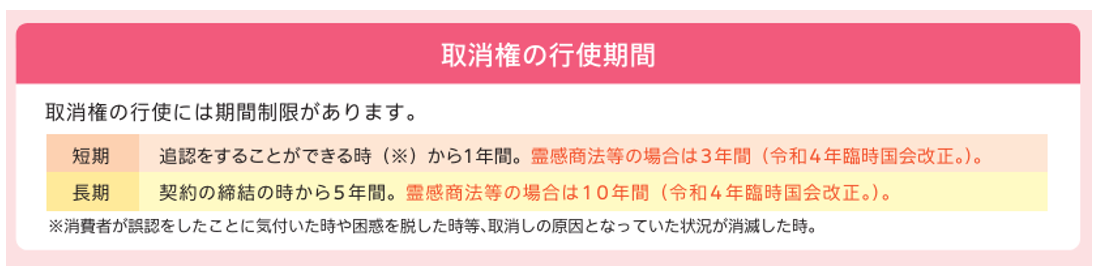

これまで解説してきた違法な勧誘行為により契約を締結した場合、一定期間、取消権が留保されます。

基本的には、消費者が誤認に気がついた時や、困惑状態を脱した時から起算して、追認することができる期間を短期では1年、長期では契約締結から5年間(霊感商法については、別途の定めあり)とされています。

これら取消権は「形成権」ですから、原則として取消権者の一方的な権利行使により、直ちに完全な効果が生じるとされています。

つまり「解約します」と事業者にたいして意思表示すれば、その取消意志が事業者に到達した時点で有効とされるのです。

ただし、口頭では後日トラブルが予測されるため、内容証明郵便もしくは配達証明郵便などにより確実に意思表示するのが一般的です。

こんな不利益条項は無効とされる

不動産契約に限らず、消費者の利益を不当に害する契約条項は全て「無効」とされるので注意が必要です。

例えば以下のような内容を盛り込んだ条項です。

2. 契約解除を認めないとする条項

3. 成年後見制度を利用した場合、契約を解除するとした条項

4. 違約金などを不当に引き上げる条項

5. 消費者の権利を制限する条項

これらは例示ですので、消費者の利益が不当に害されている条項であれば、その全てが「無効」、つまり契約時点に遡って、最初から法律効果が発生していないとされます。

保証協会等が提供している不動産売買契約書を利用していれば、記載されている内容が不利益条項とされることはないでしょう。

しかし、追記される特約条項についてはその限りではありません。

業者が売主となる場合に多いのですが、事業者による損害賠償責任の一部を免除する条項などは非常に多く確認されます。

また、高齢者との賃貸借契約書で、まれに「賃借人が後見開始の審判を受けた場合、賃貸人は直ちに契約を解除できる」とした条項を見かけることもありますが、これなどは効力を有しない「無効」な条項です。

それ以外にも、任意規定であっても消費者の権利を制限し、または義務を加重する内容の条項などは、消費者の利益を一方的に害するとして「無効」と判断される可能性があるのです。

適格消費者団体による差止請求訴訟事例

消費者契約法で取消、無効の範囲等が定められていても、実際には消費者が泣き寝入りしていることも多いのが実情です。

これは法律を理解できていない、どのように無効を宣言すれば良いのか分からないなど、主に知識不足が原因だと思われます。

そこで、消費者被害を事前に防止すると同時に保護を徹底するとの趣旨から、消費者契約法第23条第4項で、適格消費者団体による差止請求訴訟制度について定めています。

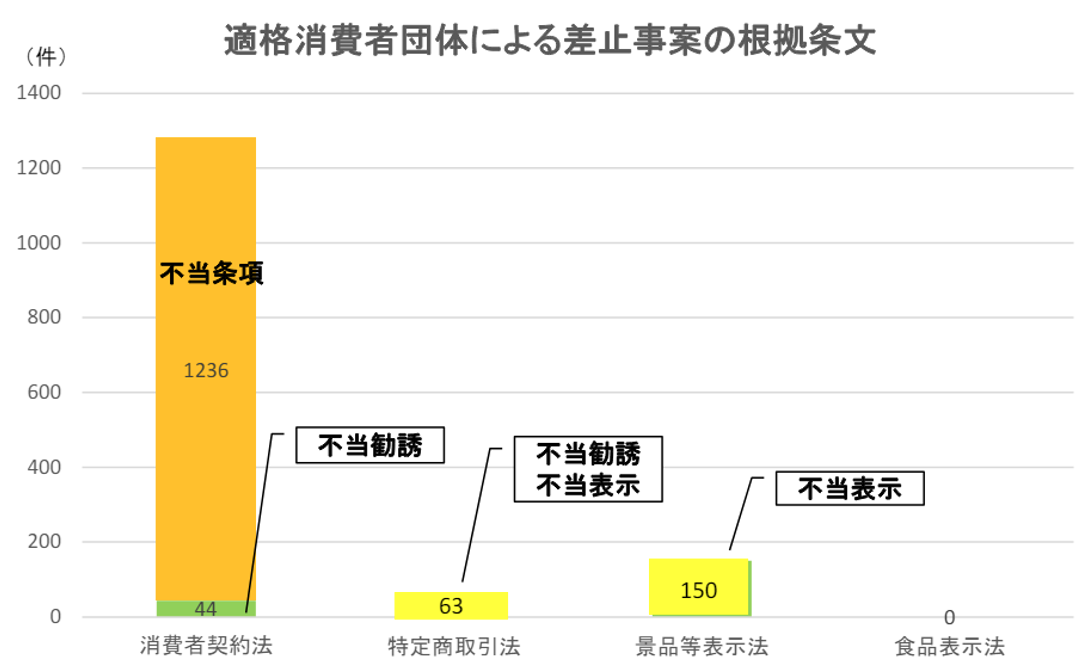

消費者庁の公開データを見ると、適格消費団体による差止事案の多くが、消費者契約法に基づく不当条項に関するものであることが確認できます。

差止め請求事案は食料品や教養娯楽、金融など多岐に分類されており、当然に土地・建物・賃貸についても確認できます。

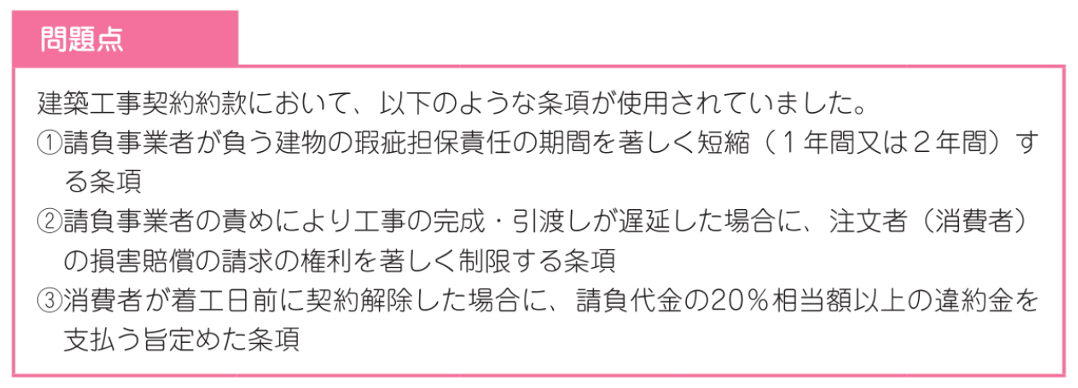

例えば請負契約については、以下のような問題です。

①は、そもそも品確法(住宅の品質の促進等に関する法律)の定めがあるので、構造耐力上主要な部分及び雨水の侵入を防止する部分については、10年間の瑕疵担保責任を負う必要があり、それを短縮することはできません。

また、引き渡し遅延した場合の損害賠償請求権を著しく制限する条項も論外ですし、請負代金の20%とした違約金が着工日前から発生するとした条項も同様です。

適格消費者団体は、損害賠償は着工日以降の解除に限るとして、その場合でも、出来高部分及び発注済材料に対する請負代金を負担するとの旨に改めることで決着しました。

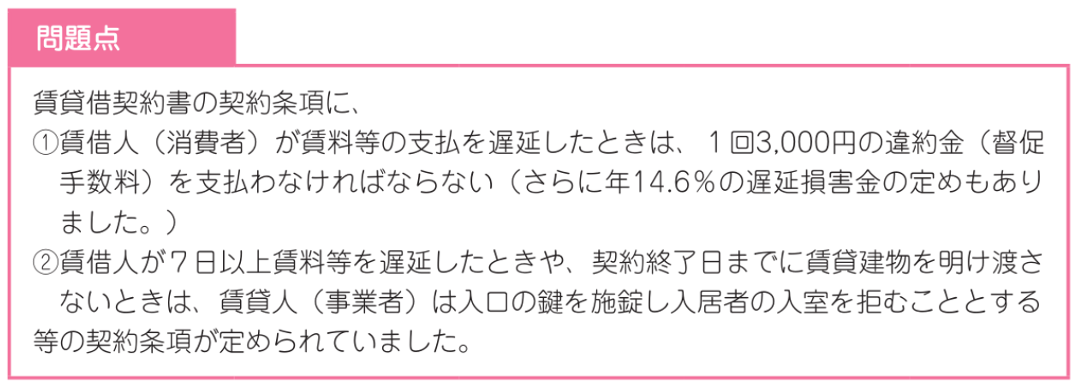

賃貸物件では以下のような事案で争われています。

遅延が発生した場合における督促手数料を負担するとの条項は無効ですし、遅延が7日以上となった場合、鍵を施錠し入居者の入室を拒むとする条項が認められるはずがありません。

これらの条項は削除され、また督促手数料も請求しないとして結審されています。

売買もしくは賃貸契約書に記載されている条項の有効性を巡っては、適格消費者団体によるもの以外でも様々に確認できます。

契約自由の原則からすれば、どのような条項を定めても契約当事者が合意している限り有効ではありますが、事業者と消費者には情報の質や量、交渉力の格差が存在するため、どのような条項を定めても良いとはなりません。

私たち不動産業者は、不動産関連法規について広く理解する努力を怠らず、不利益条項を設けないよう配慮する必要があるのです。

まとめ

不動産業者を含む全ての事業者は、「結果としての利益」を重視します。

ピーター・ドラッカーは、利益は事業の妥当性を検証する一つの基準に過ぎず、大切なのは理念や使命の実現と論じていますが、それでも利益がなければ事業を継続できません。

経営者は皆、理想と現実の間で模索しています。

しかし、利益を得るためならどのような行為をしても良い分けではありません。

ルールを遵守するのは当然のことです。

営業マンなら誰しも、少なからず心当たりもあるでしょうが、十分に説明したつもりでも肝心な説明が抜けていたことに後から気づいたり、意図せず誤った説明をしたりした経験があるでしょう。

また、「この物件を購入すれば絶対に損はしません」などと、熱意が過ぎて断定的な表現を用いたことがあるかも知れません。

そのような説明等により問題が生じなければ、以後気をつけると自省して事なきを得るかも知れませんが、決して褒められたものではありません。

高額な財産を取り扱う私たちは遵法精神に則り、誤った説明等をすることがないよう十分に注意する必要があります。

これは説明に留まらず、特約条項等を定める場合も同様です。

消費者の利益を損ねる説明や条項は、契約締結後であっても無効とされる可能性があると理解しておく必要があるのです。