先日、底地(第三者に借地されている土地)を相続した方から「普通借地から定期借地へ切り替えることは可能ですか」との相談を受けました。

この相談に対し、筆者は「切り替えは可能です。ただし、実質的には不可能に近いでしょう」と回答しました。

ご存じのように、普通借地権は「一度土地を貸せば二度と帰ってこない」と言われるほど借地人に有利な権利体系です。

平成4年の法改正により地主の権利も回復し、それ以降に契約された普通借地については「二度と帰ってこない」ほどではなくなりましたが、それ以前に契約されたものについては改正法が適用されません。

依然として、借地人の権利は圧倒的に強いのです。

したがって、普通借地から定期借地への切り替えは、相応の合理的理由と当事者間における「真」の合意が成立していない限り、ほぼ不可能です。

相談者は、かなりの土地を有する地元でも名の知れた地主ですが、当人は「借地人は高齢で、普通借地と定期借地の違いすら理解していない。相応の金銭を渡して、うまく切り替えできないか」と食い下がってきました。もちろん、このような相談に応じることはできません。

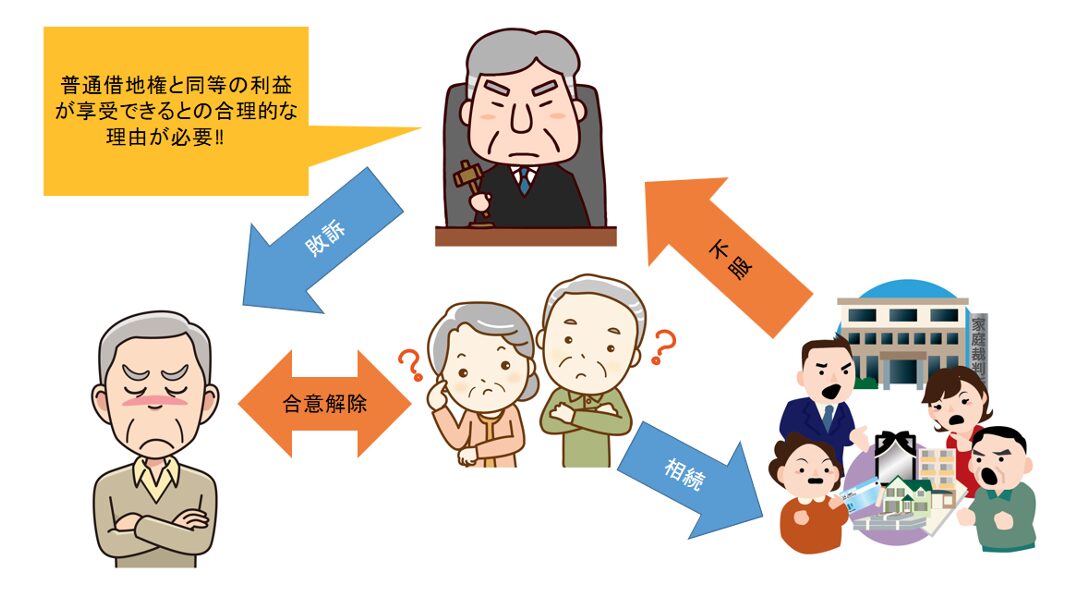

仮に地主が借地人を説得し、首尾よく定期借地への切り替えに成功したとしても、後に当人やその相続人から提訴されれば無効とされる可能性が高いのです。

今回は借地権の歴史を交えながら、なぜ普通借地から定期借地への切り替えが困難であるのか、さらに地代増減請求が困難とされる理由について解説します。

地主不遇の時代

土地を借りて建物を建築し、その建物に居住するというスタイルは、古くは一般的なものでした。

例えば、江戸時代には江戸町人のおよそ7割は賃貸住宅に居住しており、その大半が長屋住まいであったとされています。

そもそも、江戸の町は武士たち居住する「武家地」が全体の6割を占めており、残りの4割のうち2割が寺社や境内などの「寺社地」であったとされています。

つまり、残りの2割に人口全体の約半数と言われる町民が居住していたのです。

そのため、おのずと3坪程度に部屋割りされた長屋住まいが多くなったのです。

江戸時代には町人にも土地の所有は認められていましたが、数少ない土地ですから価格も高く、所有できるのは富裕商人などのごく一部だったようです。

大政奉還により江戸時代が終わりを告げ、明治政府が発足してからは財政資金を賄うため「田畑永代売買禁止令が解禁」され、1898年(明示31年)には担保権や抵当権などの制度を盛り込んだ民法が施行されます。

これにより、土地家屋の売買がさらに自由に行えるようになりましたが、依然として長屋住まいが主流でした。

明治政府は財政安定のため土地・建物に関しての税を徴収したかったのですが、その税率は地価の3%と高額でした。

土地価格も高額で、さらに税金も高い。

現在のような居住用財産の特例などが存在していない時代です。

そのため、積極的に所有したいと考える庶民は多くなかったようです。

実際に、固定資産税を支払えない農民が田畑の所有権を有力者に譲ることも多かったようです。

こうして、土地を借りて耕す小作人が増加しました。

産業が発達するにつれ、明治から大正にかけてさらに土地価格は上昇していきます。

地主はその機運に乗り、さらに「地代」の優位性を求めるようになります。

当時の民法では「売買は賃貸借を破る」とされていました。

つまり、土地が売買されると借地人の対抗要件が消滅し、建物を壊して更地にした状態で明け渡す必要があったのです。

この法律が恣意的に利用された記録が数多く残されています。

地主が借地人を追い出したければ、地主同士が結託して型式的な売買契約を行えば良かったからです。

これでは、あまりにも土地所有者が有利であるとして、明治42年に「建物保護に関する法律」が制定されました。

これにより借地人は、借地に建物を建築して登記することが可能となり、地権者が変更されても対抗できるようになったのです。

しかし、この定めはあくまで借地に建物を建築した場合に限られるため、土地の賃貸借に関して強い権利を補償するものではありませんでした。

転機は、大正10年に現行の借地借家法の前身として制定された「借地法」と「借家法」の成立です。

この法律では借地権の存続期間や契約の更新、建物の改築などについて定められており、これらの基本的な考え方は現在にも残されています。

昭和16年には「正当事由」制度が導入され、これにより地主と借地人の立場は逆転します。

地主からすると「一度貸せば二度と帰ってこない」と言われるほど借地人の権利は強くなり、地主にとっては受難となる時代が到来したのです。

また、法律制定当時は賃料も公定価格とされており、当事者が自由に定めることはできませんでした。

さらに、更新を拒絶すること自体がほとんど不可能な内容だったのです。

土地神話の崩壊後に施行された借地借家法

所有していてるだけで値は上がり続ける。そんな土地神話は、バブル経済の破綻で終焉を迎えました。

国はバブルの反省と再来を防止する目的で、平成元年に「土地基本法」を施行しました。

この法律の制定で問題とされたのが、適正な土地利用を制限している借地制度です。

そこで円滑な土地利用を実現するため、平成3年に建物保護に関する法律、借地法、借家法を1本化した「借地借家法」が成立しました。

この法律のポイントは、新たな借地法であると同時に、定期借地が導入されたことです。

もっとも、法施行以前に既得権を得ている借地人は黙っていません。

そこで既存の借地については旧法の規定が適用されるとしたのです。

この旧法3法(建物保護に関する法律、借地法、借家法)に基づく権利は、地主・借地人ともに代替わりしていますし、契約内容が曖昧だったり、契約書自体が存在していなかったりなど多くの問題をはらんでいます。

さらに、契約を見直す場合でも旧法を踏まえたうえでの交渉が必要です。

つまり、旧法(普通借地)で既得権を得ている方との交渉の前では、現在の借地借家法は役に立たないのです。

前置きも長くなりましたが、筆者が「普通借地から定期借地へ切り替えることは可能なのか」との相談にたいし、「切り替えは可能です。

ただし、実質的には不可能に近いでしょう」と回答した理由は、普通借地による既得権を放棄して定期借地へ切り替えることは、借地人に何のメリットももたらさないからです。

真の合意解除以外では、切り替えは不可能

前述したように、普通借地契約を合意解除して新たに定期借地契約を締結することは可能です。

借地借家法で否定されていないからです。

ただし、前提として普通借地契約が合意解除されなければなりません。

これが、もっとも厄介でしょう。

借地人にとって明らかな不利益が生じるからです。

普通借地から定期借地への切り替えを巡る裁判が、平成29年12月に、東京地方裁判所(東京地判平成29.12.12-D1-Law29047642)で判決されています。

この裁判では、前提として地主Aと普通借地権を有する借地人Bとの間で、普通借地から定期借地への切り替えが行われている点が注目されます。

借地人Bの死亡により定期借地権を相続した相続人Xは、定期借地権契約は無効であると主張し、普通借地権であることの確認を求め訴えを提起しました。

裁判では普通借地権が合意解除され、新たに定期借地権が締結されたのか、それとも普通借地から定期借地へ切り替えされたのかについても争点とされましたが、裁判所は「仮に、普通借地契約が合意解除されたとの体裁であったとしても、更新が認められる借地権と、50年以上とはいえ期間満了後に契約更新が認められない定期借地権では、どちらが賃貸人にとって有利な制度であるか瞭然である」と論じました。

さらに、「従前から借地関係が存在している当時者間においては、相応に合理的理由があり、その中で、当事者間で真に合意されたと言える場合でなければ、別途契約を締結し直すことにより定期借地権に切り替える旨の合意が有効とはならない」と判示しました。

そのうえで従前からの利用状況や関係性も勘案し、「借地権者において保護されるべき利益を上回る、合理的な理由があったとはいえない」として、定期借地権の合意は無効と判決したのです。

この場合、気になるのは相応とされる合理的理由です。

それを判断するには、借地権の種類を正確に理解する必要があります。

正確に理解しておきたい借地権の種類と裁判による判断基準

現行法(借地借家法)における借地権の種別は下記の4つです。

さらに旧法による借地権が混在する形になっていますが、かなりの部分、普通借地権と類似しています。

借地契約の地代は当事者の合意により具体的な金額が定められている場合もあれば、固定資産税の何倍(一般的には3~5倍が目安)などと表記されている場合もあります。

しかし旧法では契約書自体が存在していないことも多く、口伝で「いくら」とされている場合もあります。

借地借家法第11条の地代増減請求権により、土地所有者は契約条件にかかわらず、地代の増減を請求できる権利を有します。これには借地人の同意も要件とされていません。

しかし、地代の引き上げには合理的な理由が必要とされます。

単純に近傍類似の地代より安い、もしくは高いなどの理由で増減請求しても認められることはありません。

同意を得ず請求できる権利が土地所有者に認められているように、借地人には増額を不服とする裁判が確定するまで、相当と認める額(諸説ありますが、一般的には従来通りの地代)を払うことで足りるとされています。

当時者の合意協議が不調に終われば、地主には裁判(調停含む)によるほか増額請求を実現できる手段がないのです。

しかも、増減請求が妥当であると認められる可能性は、けして高くありません。

地代増減請求訴訟は、物件所在地の簡易裁判所が第一審となります。

もっとも、正式な裁判を行う前に調停が必須(地方裁判所に提起しても、管轄違いとして調停に回されます)とされています。

そこで合意すれば結審しますが、不調に終わった場合には請求した側が正式裁判を提起します。

裁判では、調停での質疑内容は引き継がれません。

したがって一から訴状や証拠を添えて訴えを起こす必要があるのです。

裁判における要件は、「当事者間の地代合意以降、請求時点までの経済情勢、その他の変化により地代が不相当になっているか」だけです。

そのため、判断材料として公租公課や市場動向等も勘案されますが、同時に借地権の継続期間や経緯等も考慮されるのです。

裁判では、地代の増減額についての妥当性は、不動産鑑定士による「継続賃料の鑑定(すでに成立しており、現に継続している契約賃料の鑑定)」により判断されます。

ちなみに鑑定料は、100~200万円程度と安いものではありません(この額より安く鑑定してくれるところもありますが、内容はそれなりです)。

しかも、当事者の一方が依頼して作成された評価鑑定書は、ときに恣意的な内容となっている場合があります。

そのため、もう一方の当事者も評価鑑定書を提出して対抗が必要となるケースは少なくありません。

さらに当事者双方から評価鑑定書が提出され、その額に違いがある場合には裁判所が専任した不動産鑑定士により、さらに評価鑑定が行われます。

この場合の鑑定費用は、申立人が立替払いし、最終的な判決で敗訴した当事者が負担します。

前述したように、鑑定費用は安い額ではありません。

敗訴した側は鑑定費用だけで200~400円必要となり、さらに弁護士費用を負担しなければなりません。

しかも、増減請求が認められるケースでも、双方が提出した評価官定額の中間あたりが妥当と判断される場合が多いのですから、余程の地代増減ではない限り労力と費用をかけるほどの見返りは得られないのです。

判例では地代改定に関する事件を確認できますが、当事者一方の主張を、すんなり容認したケースはみられません。

例えば、借地法における地代不相当の根拠です。

これについて最高裁は、「相当の賃料が如何ほどかは、地価高騰率を乗じてのみ算出されるものではなく、裁判所が合理的に判断すべきものである」と判示しています(昭和40《オ》254)。

さらに、宅地並み課税により固定資産税額が増加したことを理由として小作料の増額を請求した事件では、増額請求が否定されています(平成8《オ》232)。

まとめ

今回は借地権の歴史と、普通借地権がいかに強い権利であるかを再認識していただくために記事を寄稿しました。

賃貸住宅における賃料増減請求も簡単ではありませんが、旧法で締結された借地権の増減請求と比較すれば、さほどの困難ではありません。

地代についての相談は、不動産業者であればよく寄せられる種類のものです。

しかし真の合意に至らなければ裁判によるほかなく、そのためには相応の手間や費用がかかります。

しかも、労力に見合った結果が必ずしも得られるとは限りません。

したがって、普通借地の切り替えや地代増減に関しての相談に応じる場合には、深い見識をもって対応する必要があるのです。