不動産の売却理由は様々ですが、離婚がその原因である場合も多く見受けられます。

国土交通省による公的な調査結果は確認できませんが、民間調査会社等が独自に実施している調査結果を見ると、離婚は概ね4~5位にランクインしています。

主観ではありますが、10件中1件程度の割合で売却理由が「離婚」であることから、あながち的外れではないのでしょう。

不動産業者は査定の際、売却理由を尋ねる必要があります。

売却物件に物理的、心理的、環境及的、及び法的な瑕疵が存在する場合、買主にたいする告知義務が発生するからです。

私たちは売主が告知した内容について、それが説明すべき事項にあたるかを判断しなければなりません。

したがって、適格にアドバイスをするためにも売却理由を知る必要があるのです。

もっともネガティブ情報については、質問したからと言ってすぐに回答が得られるとは限りません。

告知義務に該当する場合を除き、業者には守秘義務があるので売主の意思に反し漏洩されることはありません。

この点を説明しながら聞き取りを行う必要があります。

不動産を売却する際、適切な助言を行うのが私たちの責務です。

そのため、様々な質問に適切な回答をするため日々学んでいます。

特に、売却理由が離婚である場合には、およそ弁護士案件だと思われる相談が寄せられることもあります。

例えば、離婚成立後も財産分与の審判が継続中で、所有する住宅に元配偶者が居住している物件の売却相談や、所有物件のローンを継続して支払い、元配偶者が居住し続けることを離婚条件としたものの、支払いが厳しくなったため退去させて売却したいなどの相談です。

これらのケースでは、状況に応じ専門士業の協力を得る必要がありますが、前提として売却を実現するためにどのような方法が考えられるのか、またそれを実現するための手順を判断し、適切に説明する必要があります。

そのためには、離婚に関連する民法上の規定、例えば民法第249条で定められた共有物の使用や、夫婦間における財産の帰属(同法第762条)、および財産分与などについて、法の理解を深めておく必要があります。

今回は、売却理由が離婚である場合に想定される、私たちが理解を深かめておくべき法的なポイントについて解説します。

共有財産の基本原則

離婚協議で特に揉めるのが、親権と夫婦共有財産の分割です。

親権については、不動産売却等に影響を及ぼすことが少ないので割愛します。

したがって、夫婦共有財産に関して解説を行います。

まず夫婦財産については民法第二章第三節に定められています。

夫婦間の財産における基本原則として、私たちが特に理解しておきたいのが、「夫婦間における財産の帰属(第762条)」です。

この条文は大切ですので、以下にその全文を記載します。

①「夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が有する財産)とする」

②「夫婦のいずれかに属するか明らかではない財産は、その共有に属するものと推定する」

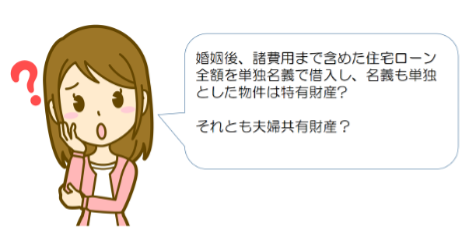

この条文を理解していただいたうえで、下記のような質問をされた場合、皆さんはどのように答えるでしょうか?

民法第762条第1項の定めに基づけば、単独でローンを組み、名義も単独であれば特有財産であると考える方が多いかも知れません。

しかし、そう単純ではありません。

確かに、婚姻前に同条件で購入している場合は特有財産とみなされる可能性が高いでしょう。

しかし、ローンや名義が単独であっても、購入されたのが婚姻後である場合は必ずしも特有財産とは見なされず、夫婦共有財産とされる可能性があります。

特に配偶者が業務形態(正規、非正規)によらず就労し、家計に貢献している状態においてはその可能性が高くなります。

また、専業主婦であっても家事労働や育児を通じて夫婦の生活を支えている行為は、夫婦の資産形成に寄与しているとされます。

したがって婚姻期間や家事労働の分担状況などにより勘案される貢献度に応じ、共有財産の割合が算定される可能性があるのです。

離婚協議においては、たとえ法の定義に基づけば特有財産であっても、貢献度による財産形成が主張されることも多いのです。

したがって、それが解決するまでは、「自分の財産なのだから出ていけ」なんて言い分は、明確な根拠なしに成立しません。

私たちが離婚を原因とした売却相談に応じる場合には、まずこの基本原則を正確に理解しておく必要があります。

貢献度による持ち分の判定

家事労働や育児労働などついての貢献度の算定や、夫婦共働における返済負担の割合算定は簡単ではありません。

夫婦として生活していた実情があっても、もとは他人です。

したがって離婚事由によっては、傍目からみて醜悪とも言えるほど拗れていることもあります。

そのような状態での財産分与協議は簡単に整いません。

協議が不調に終われば当事者の一方が単独で、家庭裁判所にたいして協議に代わる処分の請求を求めることができます(民法第768条第1項及び第2項)。

請求が求められた場合に家庭裁判所は、婚姻時における夫婦間の貢献度を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める(同法第3項)とされています。

つまり、この定めにより当事者の一方における権利が法律上保護されていると言えます。

したがって、協議が整っていない状態で当事者の退去を促すことはできません。

つまり、たとえ登記簿上の所有者から売却依頼されたとしても、明け渡しが可能か、その時期はいつかなどについて協議が終了していない限り、迂闊に販売活動はできないのです。

引き渡し時期を明確にできなければ契約内容の不備が指摘されますし、「このくらいで大丈夫だろう」とおおよその時期を引渡日とすれば、それが叶わない場合には違約となります。

違約による契約解除の危険性もあるのですから、財産分与協議の決着がつくまで静観するのが得策でしょう。

婚姻期間中に形成された財産関係を、離婚により精算する場合は財産分与手続きによるのが原則です。

裁判例においても、実態として所有権やローンの借入名義を有しない当事者であっても、民法の規定に基づき潜在的持ち分を有しているとしたものがあります。

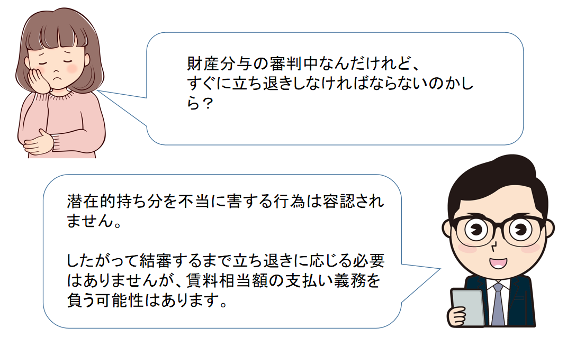

協議が整っていない状態で立ち退きを求める行為は、潜在的持ち分を不当に害する行為であり、同時に権利濫用にあたるのです。

正確に理解しておきたい財産分与

財産分与は民法第768条で定められており、条文としては以下のとおりです。

①協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。

②前項の規定による財産の分与について、当時者間の協議が整わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りではない。

③前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。

ポイントの1つ目は、「離婚時に当事者の一方が、財産分与を請求できる」とされている点です。

分与は財産分与手続きに則り行われるのが原則ですから、そのために協議が行われます。

ただし、分与についての協議が整わなければ、「当時者の一方は家庭裁判所に対し協議に代わる処分を請求できる」これがポイントの2つ目です。

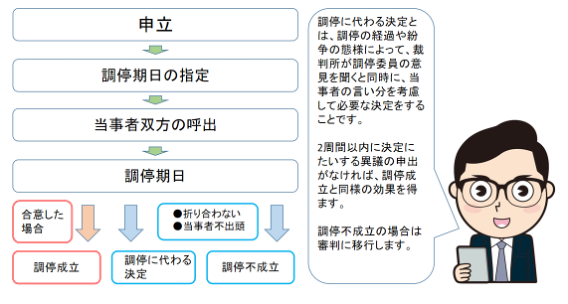

家庭裁判所への処分請求とは、「財産分与請求調停」のことです。

あくまで「調停」ですから、裁判のように勝ち負けを決めるのではなく、話し合いを通じてお互いに合意できる内容を検討し、解決を図るための手続きです。

調停手続では、一般市民から選ばれた調停委員が、裁判官とともに紛争の解決にあたります。

一般的に調停は、ポイントを絞った話し合いが行われます。

したがって、解決までの時間が短いのも特徴です。

通常は申立がされてから2,3回の調停期日が開かれ、おおむね3ヶ月を目安に事件は解決します。

審判による決定は訴訟成果ほどの厳格さは持ちえません。

したがって、結論が下った後、2周間以内であれば即時抗告(審判に不服があるとして、高等裁判所に審理を求める手続き)による申立が認められています。

しかし、裁判官が法的基準に即して下した判断ですから、その決定が覆る可能性は高くありません。

調停は、利用のしやすさも特徴の一つです。

調停に必要なのは、収入印紙1,200円と申立書を含む審理に必要な書類の準備だけです。

弁護士に依頼することは可能ですが、当事者同士が歩み寄り可能な限り円満に解決することを目的としているのが調停制度ですから、無理をして弁護士に依頼する必要はありません。

協議で財産分与の折り合いがつかない場合、早期決着を図る意味で財産分与請求調停を行うのが近道です。

先述したように、およそ3ヶ月で何らかの決着が得られますから、販売活動を開始するのはその結果が得られてから行えばよいのです。

覚えておきたい調停制度の有効活用

前項で解説したように民事調停制度は、訴訟で裁判所に判断を求めるものではありません。

あくまで当事者同士の歩み寄りを目的としています。

したがって、取り扱うのは民事に関する紛争全般です。

具体的には、金銭貸借や売買、借地借家、農地の利用関係や公害、日照権などによる紛争などについて調停制度を利用できます。

つまり、私たち不動産業者にとって非常に利用しやすく有効なのが民事調停制度なのです。

申立書類に添付する証拠書類を揃えるのは多少手間や慣れも必要ですが、それほど難しいものではありません。

何より申立費用が安く、建築、賃料増減、騒音や悪臭など解決に専門知識が必要とされる事件であっても、建築士、不動産鑑定士等の専門士業が調停委員として関与してくれるので安心です。

先述したように、調停の段階では必ずしも弁護士に依頼する必要はありません。

調停が不成立となり、それによる審判にも不服があるとして調停事件に移行する時点で依頼しても問題ないからです。

無論、これらについては最初から調停事件として申立ることもできます。

しかし、訴訟を提起した場合でも、調停委員の専門的知見は活用されます。

裁判官が判断した結果(審判)があるのですから、調停事件に移行しても、審判がすべて否定されるような結果になることは少ないのです。

このように利用価値の高い調停制度について、私たちは理解を深めておきたいものです。

まとめ

「離婚した元配偶者が持家から退去してくれないので売却できない。

なんとか立退きさせられないだろうか?」などの相談が寄せられた経験をお持ちの方は少なくないでしょう。

もと夫婦であっても、離婚してしまえば他人です。

所有物件に居住を続けているのなら、それは所有権侵害の不法行為となります。

ただし、それが認められるのは、居住している配偶者が実体的にも潜在的にも所有権を有していないことが明白である場合のみです。

財産分割協議が不調に終わり、潜在的持分の有無が明白ではない状態で立退きを迫れば、権利濫用となります。

この場合、居住を続ける元配偶者に求められるのは、潜在的持分を除いた所有権を侵害しているとして、賃料相当額を按分した額の支払いを求めることぐらいです。

協議しても決着が得られないのなら、法的な見解も含め第三者の知見を借りて判断を仰ぐしかありません。

そのためには、財産分与請求調停が有効です。

無論、調停を経ず訴訟する方法もありますが、手間や費用をかけたからと言って、調停による審判と大きく隔たりが生じるとは限りません。

労力に見合わない結果しか得られないことが多いのです。

私たちは調停と審判、そして訴訟の違いについて正確に理解し、必要に応じて適格なアドバイスができるよう備えておく必要があります。

それを通じて、顧客満足と依頼件数の増加が見込めるからです。