不動産コンサルタント業務として筆者が受ける相談には、業者とのトラブル、住宅ローンの支払困窮、離婚時の財産処分、境界問題や騒音トラブルなど、様々な事案があります。

中には、相談の初期段階から「訴えようと思っている!」と強い意志を示すかたもいます。しかし、裁判を起こすことは、一般的に思われているほど簡単ではなく、目的を達成できるかどうかも不確定です。さらに、時間と費用も少なからず必要です。

日本各地の裁判所では、司法制度をより理解してもらうために、裁判所見学会や出張講義のほか、裁判手続きに関するワークショップなども積極的に行っています。また、テレビ番組では、弁護士が具体的な事案に基づいて解決案を解説する内容が人気を集めており、司法が以前より身近に感じられているようです。

とはいえ、司法制度への親近感が増しても、裁判手続きが簡略化されるわけではありません。

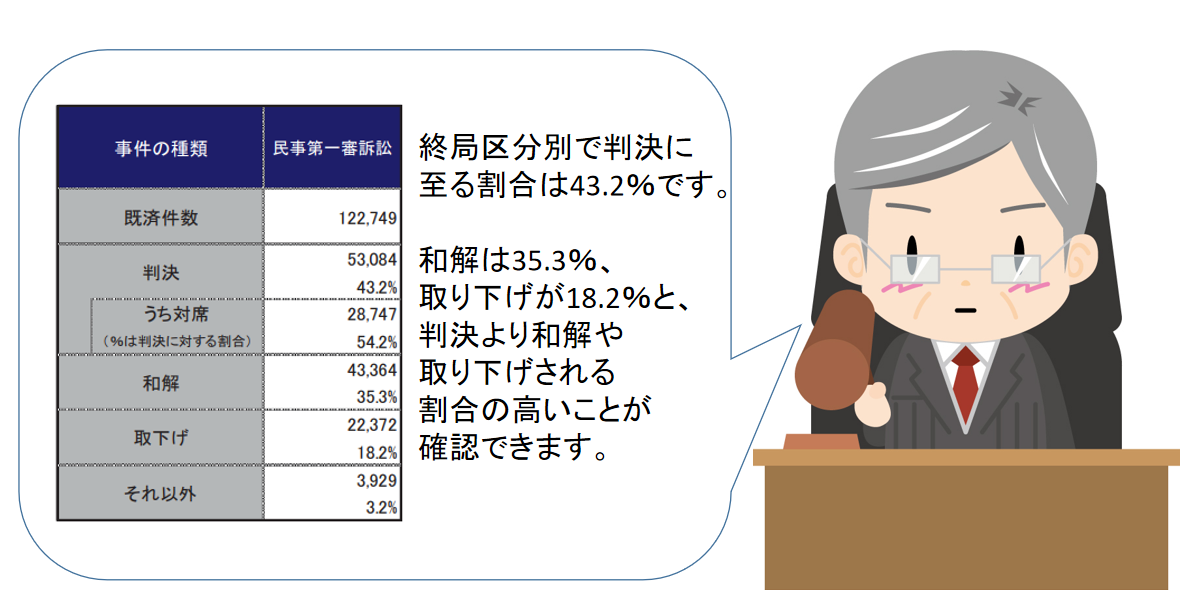

民事裁判では、当事者の主張に基づき、提出された証拠や双方の主張をもとに裁判官が判断を下します。しかし、実際には、審理中に裁判官から和解が提案され、それに応じて「和解調書」が作成されることが多いのです。

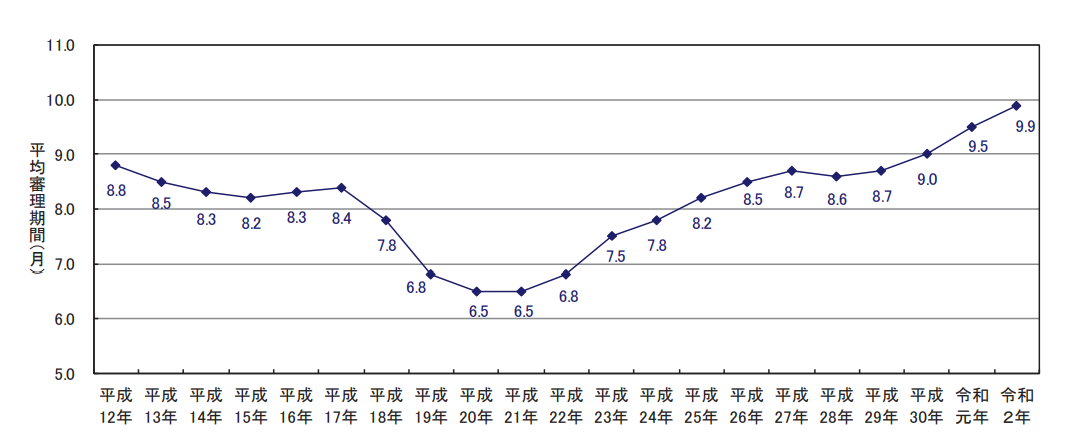

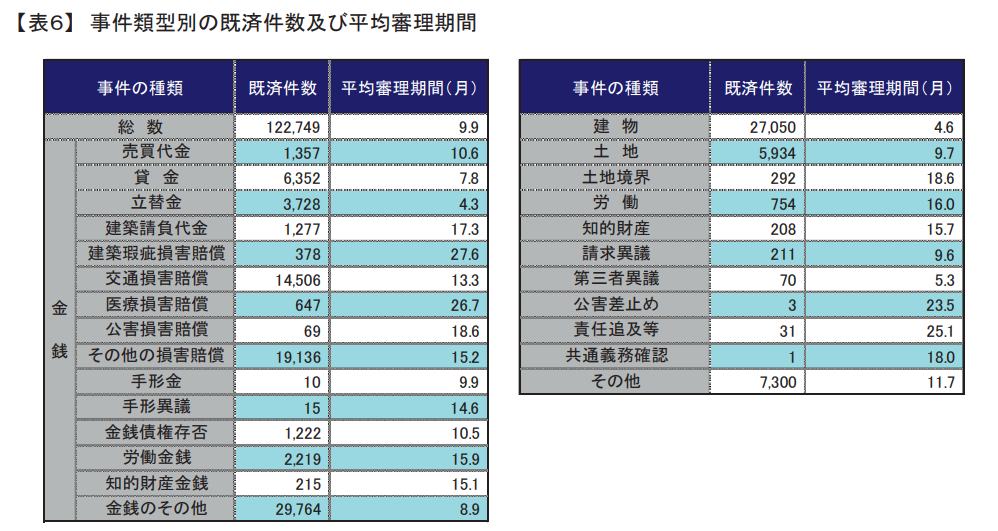

「地方裁判所における民事第一審訴訟事件の概況及び実情」によると、令和2年度の平均審理期間は9.9ヶ月とされています。また、係属期間が2年以上に及ぶ事件は増加傾向にあり、その数は令和2年度で1万2,267件に達しています。

これだけの期間、1~2ヶ月に1度の審理に関与し続ければ、弁護士費用や裁判出席に必要な時間が増加します。さらに、裁判を提起したとしても、望む結果が得られる保証はありません。

また、判決に至るケースは全体の43.2%に過ぎず、その他の事件は和解や取り下げによって終結しています。

裁判の提訴は自由ですが、裁判での勝利は保証されておらず、主張が全て認められるケースも稀です。そもそも、重要なのは当事者が合意に達するかどうかです。そのため、裁判以外の解決方法も検討すべきです。

そのような観点から筆者は、裁判を起こす前に、「裁判外紛争解決手続(ADR)」の利用を推奨しています。

なお、ADRの申請方法や費用については、以前「不動産会社のミカタ」に掲載された記事で詳しく解説していますので、下記からご参照ください。

しかし、消費者はもちろん、不動産業者でもADR制度についての理解は十分ではありません。何か問題があれば、すぐに訴訟を思い浮かべる方が多いのです。

今回は、不動産トラブルに関する裁判がいかに長期化する可能性が高いか、また裁判を回避して和解に至ることがどれほど有益であるかについて、裁判に関する資料を参考に解説します。

不動産に関しての裁判は、長期化する傾向が高い

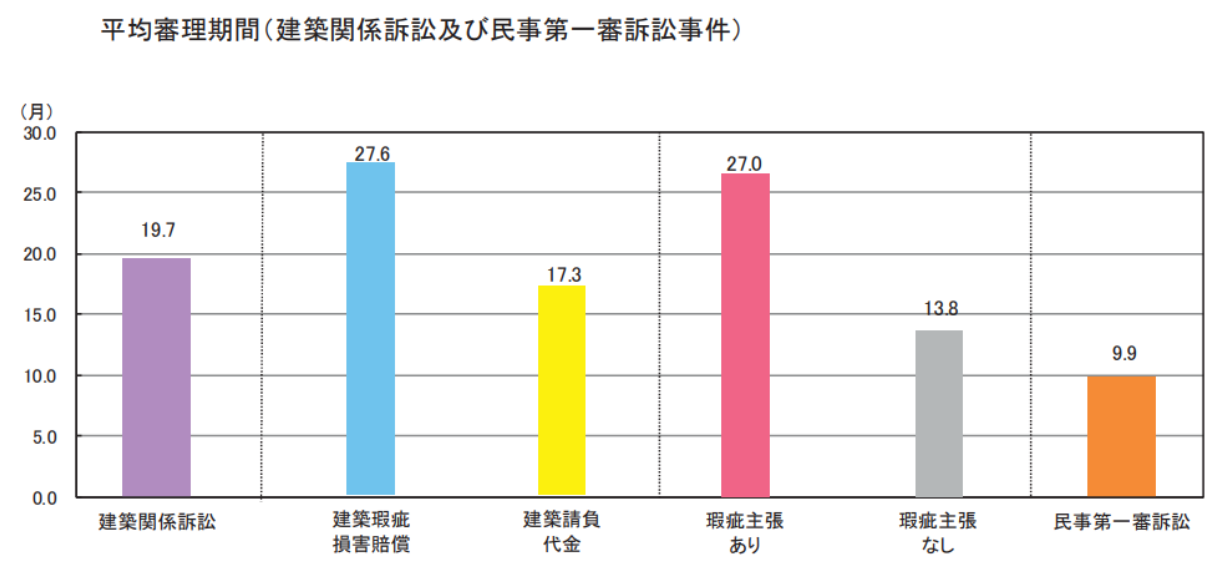

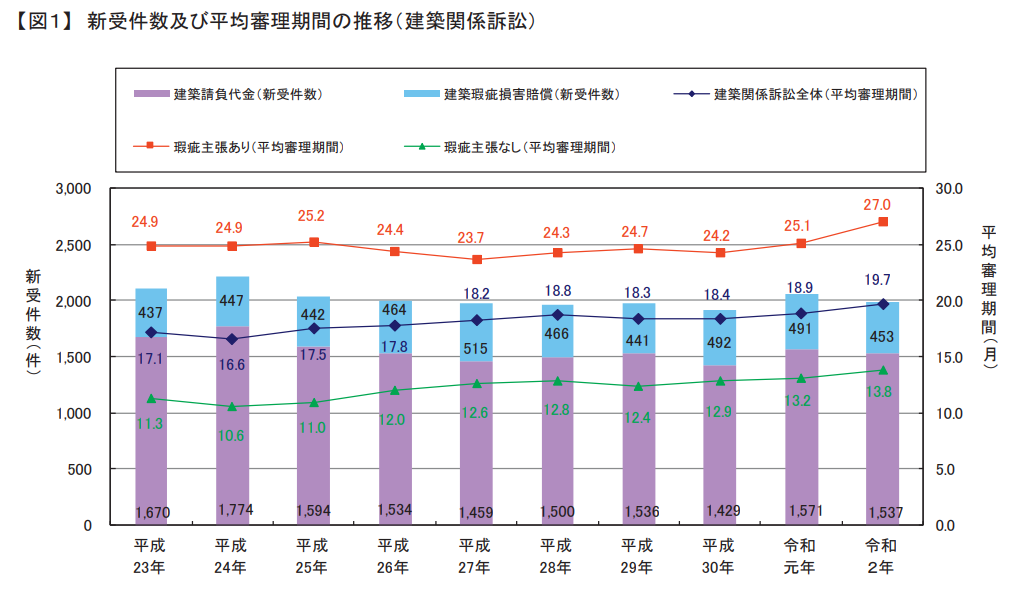

平均審理期間は9.9ヶ月であると先述しましたが、それは立替金(4.3ヶ月)、第三者意義(5.3ヶ月)など、比較的審理期間が短い事件を含めての平均に過ぎません。不動産に関する事件では、建築請負代金(17.3ヶ月)、建築瑕疵損害賠償(27.6ヶ月)、土地境界(18.6ヶ月)など、審理期間が長期化する傾向が見られます。

特に建築瑕疵損害賠償事件では、審理期間が2年を超える割合が49.7%と高くなっており、これは立証責任に時間がかかることが一因だと考えられています。

瑕疵に基づく損害賠償の場合でも、民事裁判において、証明責任を原告と被告どちらが負うのか明確な規定はありませんが、一般的には権利を主張する側が立証責任を負うとされています。

不完全な建物を引き渡され、損害を受けた側からすれば、「なぜ被害者が立証のために必要な資料を準備しなければならないのか」と不満に思われるかもしれません。しかし、裁判所が適切な判断を下すのに必要な立証資料が揃えられない場合、請求が認められない可能性が高まるのです。

争点整理に時間が費やされる

裁判と聞くと、原告側と被告側双方の弁護士が、口頭弁論で論戦を繰り広げるイメージを持たれるかもしれませんが、実際には口頭弁論期日の回数は平均で1.7回に過ぎません。それ以外の大部分は、訴訟の論点を明確にする「争点整理手続き」に費やされます。

論点整理手続きとは、原告と被告が互いに準備書面を作成し、それぞれの主張に対して認否・反論・主張を繰り返し、争点を絞り込むプロセスです。

この準備書面以外にも、主張を裏付ける証拠が必要です。建築文献からの引用や専門家の鑑定書など、証拠を準備するだけでも費用がかかります。そして、相手方も証拠を添えて準備書面で反論してくるため、このやり取りを繰り返すだけで時間がかかるのです。

論点整理が進むと、裁判所が「争点整理案」を作成し、各当事者に示します。この案を基にさらに協議を重ねて、争点を確定するのです。しかし、この争点整理案は、裁判所や当事者双方が事件の争点に関して共通の理解を持つための手続きであり、その後、争点を絞りこんだ尋問や証拠調べが始まるのです。

裁判を最後まで進行させても、民事裁判で原告の主張が100%認められることは稀です。裁判所は、双方の主張と証拠を総合的に評価して判断を下しますが、証拠の解釈には幅があり、裁判官の判断によって評価が異なることもあります。提示された証拠の信憑性を判断するのは容易ではなく、法には複数の解釈が可能な場合もあります。

裁判所は客観的な判断が下せるよう努めますが、全ての事実を完全に把握することは難しく、結果的に裁判が、当事者の妥協点を見出す作業に終わることも少なくありません。

長期間裁判に関わり、かつ費用をかけても、結果的に原告として納得できない判決しか得られないのであれば、裁判自体が無駄な労力となってしまいます。第一審判決に不服がある場合、上級裁判所に対して控訴できますが、上告審の審理期間が平均で3ヶ月未満であるとはいえ、そのための費用が必要となります。

控訴しても第一審判決が支持される結果に終われば、手続き自体が虚しい作業となってしまいます。もちろん、裁判を通じてしか解決できない事例も存在しますが、和解が可能であれば、そちらに労力を費やす方が建設的な解決策となるかもしれません。

不動産のプロとして私たちには、その見極めが必要なのです。

すぐに訴訟を勧めてくる弁護士には注意が必要

法的な見解を求め、弁護士に相談するのは有効な手段です。優秀な弁護士に協力を仰げば、訴訟を経ずにトラブルを解決できる可能性が高くなるからです。

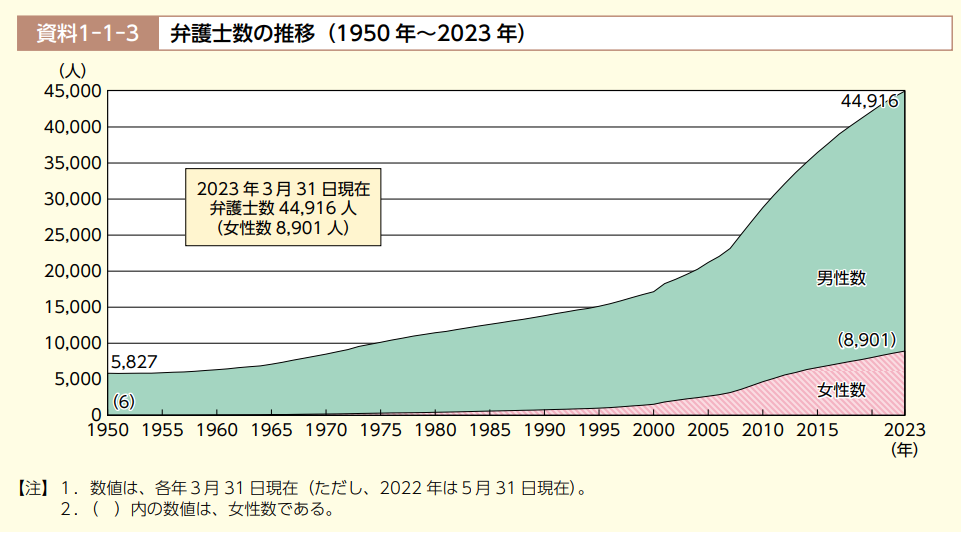

しかし、近年の弁護士白書によれば、新司法制度により弁護士数が増加した現在、和解が可能な案件にもかかわらず、すぐに訴訟を勧める弁護士が増えている点には注意が必要です。

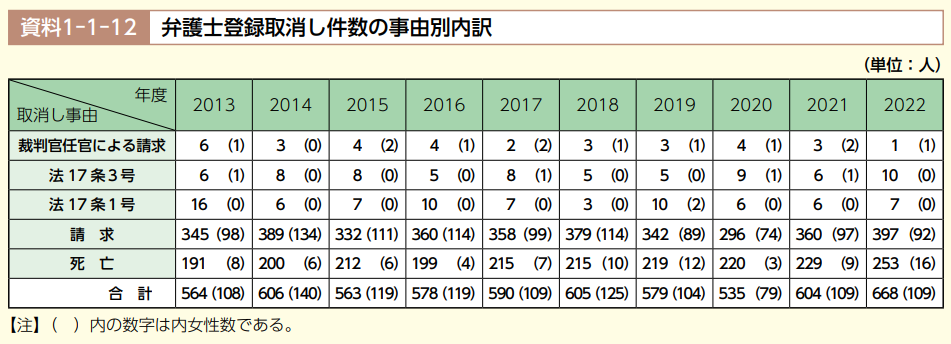

弁護士業界内の競争激化や、広告が解禁されたことによる、品位を損なう内容が含まれた広告の増加、非提携弁護士業者の暗躍などについては弁護士会も問題視しています。事実、弁護士法第58条第1項に基づく懲戒請求による登録取消件数が、2022年には過去10年間で最高を記録しました。

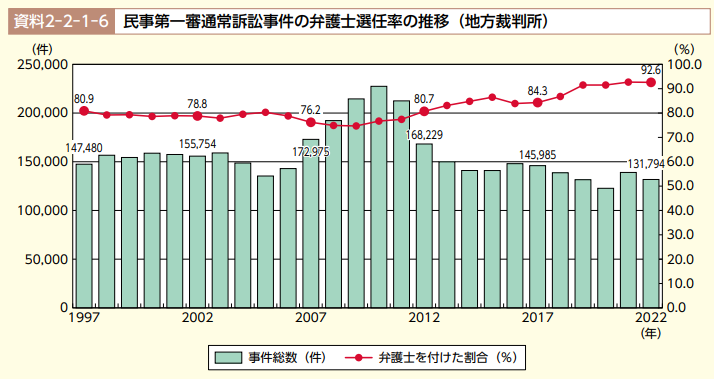

従来、司法試験に合格すれば将来は安泰と言われていましたが、弁護士数が増える一方で、民事第一審通常訴訟事件における弁護士専任率は低下傾向にあります。

もちろん、弁護士の収入源は訴訟に限られません。顧問業務や相談報酬、講演や執筆などからも収入が得られます。しかし、企業の顧問は多くの場合、規模の大きな事務所が優先される傾向があります。そのため、個人事務所で顧問契約を獲得するには、信頼関係や実績が必要です。

資格を持っているだけでは実務が行えない点は、宅地建物取引士と同様です。資格の取得は通過点に過ぎず、そこからの努力と経験の積み重ねで、はじめてふさわしい実力が備わるのです。

弁護士も、実務経験を通じ初めて実力が備わります。しかし、弁護士事務所への就職は競争率も激しく、多くの新人弁護士が独立を余儀なくなれているのです。経験年数によらず優秀な人は優秀です。司法修習生時代から、その傾向は顕著に現れるでしょう。頑なに弁護士を目指していない限り、優秀な方は裁判官や検察に登用されますし、大手弁護士事務所への就職も難なくクリアします。

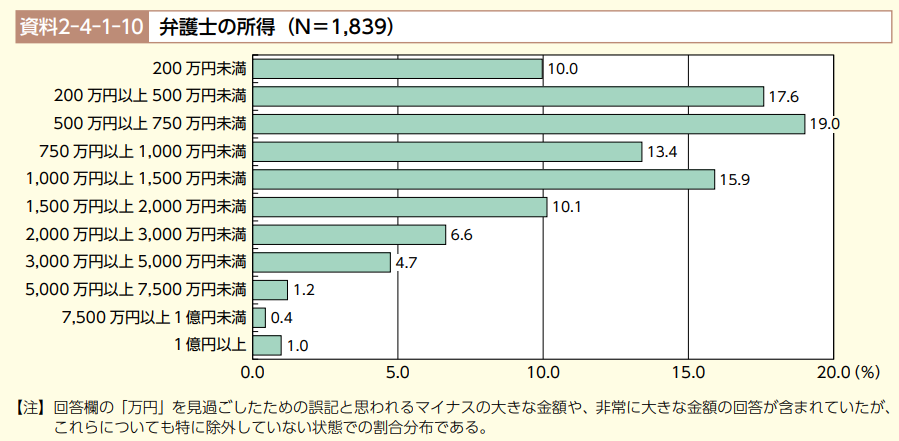

したがって、実績や経験不足の弁護士が即独(資格取得後に即独立すること)しても、依頼を受けるのは困難です。年間所得500万円未満の弁護士が27.6%いることもその証です。

提訴すれば着手金が得られ、訴訟が長引けば弁論期日ごとに報酬も入ります。勝訴すれば成功報酬も得られるため、勝ち目の薄い訴訟を勧める弁護士が存在するのも不思議ではありません。

不動産コンサル業務では、依頼した弁護士に対する不満の声をよく耳にします。特に実務経験の少ない弁護士は、不動産の専門知識が必要な案件で適切なアドバイスを提供できす、クライアントが不満を募らせているのです。

経験豊富な弁護士ほど、労多くして巧少ない(苦労ばかり多くて効果が少ないこと)訴訟は勧めません。「訴えてやる!」と固執する相談者に対しては、裁判の実態を伝えると同時に、現実的な解決策を提案することが必要なのです。

ADRの和解率

令和3年3月にODR推進検討会が公開した「ADRにおいて成立した和解合意に執行力を付与することの是非についての取りまとめ」によれば、令和元年度の実績でADRの受理件数は1,485件とされ、そのうち和解成立で終局した件数は945件(59.7%)とされています。また、民間ADR認証制度が開始された平成19年4月から令和2年3月までの累計では、和解成立が43.2%に達し、裁判での判決率(43.1%)と同等であることが分かります。

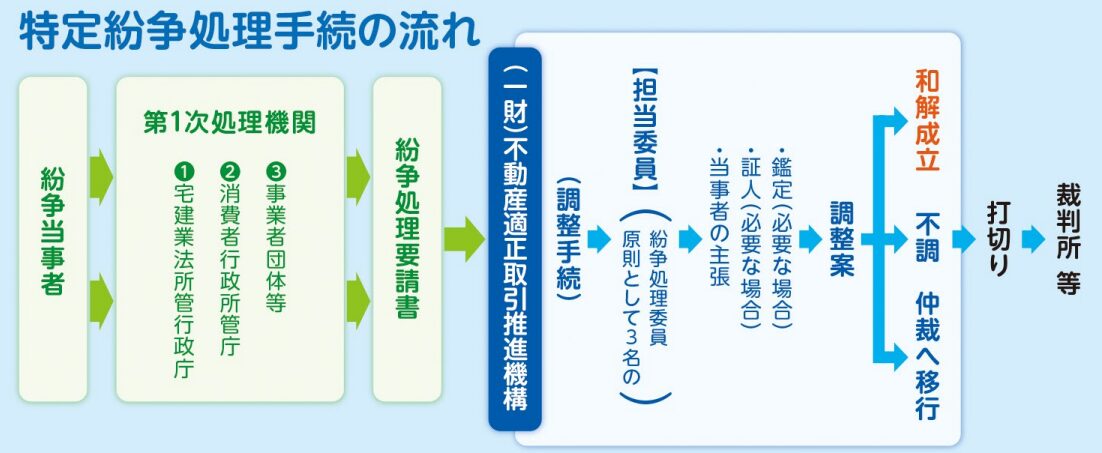

不動産問題に関するADRの取扱先としては国土交通省のほか、一般財団法人 不動産適正取引推進機構、日本不動産仲裁機構 不動産ADRセンター、国民生活センター、弁護士会紛争センター、司法書士会調停センターが挙げられます。

このうち、一般財団法人 不動産適正取引推進機構や国民生活センターは申立費用が無料です(ただし、鑑定費用等が発生する場合は実費の負担が必要です)。しかし、第1次処理機関(業法所管行政庁、消費者行政所官庁など)への相談を経て、その同意を得た後でないと処理の要請ができないというデメリットがあります。

一方で、先述した他の機関では直接申立が可能です。申立費用として10,000円(税抜)、さらに担当弁護士への報酬として20,000円(税抜)程度は必要ですが、裁判に比べれば費用は格安だと言えるでしょう。

どの機関に相談しても、原則として公正中立な第三者を交えた話し合いにより解決を目指す点は同様です。しかし、ADRによる紛争解決は大きく2分されます。ひとつは当事者間の和解を仲介する「和解の仲介(和解合意探究型)」、もうひとつは権威ある第三者が強制力のある裁定を行う「仲裁(裁定型)」です。

●和解の仲介:仲介委員が当事者間の交渉を仲介し、和解を成立させることで問題を解決します。

●仲裁:当事者の主張やそれを裏付ける証拠を基に、仲裁委員が判断を下します。提示された仲裁判断は訴訟による「判決」と同様の強制力があり、当事者はこれを拒否することも不服を申し立てることもできません。(訴訟は提起できませんが、控訴・上告は可能です)。

仲裁判断には「判決」と同様の既判力があり、さらに強制執行に必要な執行力も付与されます。さらに、仲裁合意が成立した場合には、裁判所への訴えが却下される「妨訴抗弁」が発生します。ただし、仲裁は「裁定型ADR」でしか行えないため、民間事業者による紛争解決サービスでは「和解の仲介」のみが行われます。

国土交通省や一般財団法人 不動産適正取引推進機構、国民生活センターは「裁定型ADR」を行えますが、それらの機関へ申立を行うには第1次処理機関を経てから申請する必要があり、その分解決までの時間と手間が必要です。一方で、民間事業者による紛争解決サービスは直接申立が可能であり、それぞれの利便性や特徴を考慮したうえで、相談先を検討することが望ましいでしょう。

ただし、当事者が「話し合いの余地はない」と頑なで、裁判で白黒つけるとの意向が強い場合には、いずれのADR手続きも利用できません。原則として当事者双方の同意が必要だからです。

まとめ

筆者は相談者から、「良い弁護士を紹介してほしい」と依頼されることがよくあります。しかし、基本的にはそのような依頼に応じていません。地元であれば心当たりもありますが、全国的には知見が限られていることに加え、紹介には信用が伴うからです。そのため、十分に信頼関係が築かれていない弁護士を軽率に紹介することはできないからです。

それ以前に、なぜ弁護士が必要かと尋ねると、実際には裁判を経ずとも話し合いで解決できる余地のある事案がほとんどなのです。

「トラブル=裁判」という認識は、一般消費者のみならず、不動産業者でも多く見られます。

しかし、裁判が最適な解決手段になるとは限りません。今回解説したように、裁判を提起しても、必ずしも満足のいく結果が得られる保証はないからです。

実際に、裁判が判決に至る割合は43%程度であり、長期化する傾向の高い不動産トラブルでは、費用や時間が多くかかります。

そのため、話し合いで解決できるなら、それが望ましいのです。ただし、話し合いを進めるには法的な知識が不可欠ですし、第三者的な視点で問題を整理することが重要です。双方が自分の主張ばかり通そうとすれば、解決への道筋がみえなくなってしまいます。

無論、話し合いで解決できない問題も存在します。しかし、まずはADRを活用し、解決への道を模索することは有効です。ADRは、裁判よりも費用や時間を節約しつつ、公正中立な第三者の介入により話し合いが円滑に進む場合が多いからです。

私たち不動産業者は、不動産トラブルに関して相談を受ける立場にあります。そのため、裁判だけが解決手段ではないことを理解して、適切な助言を行うことが重要なのです。