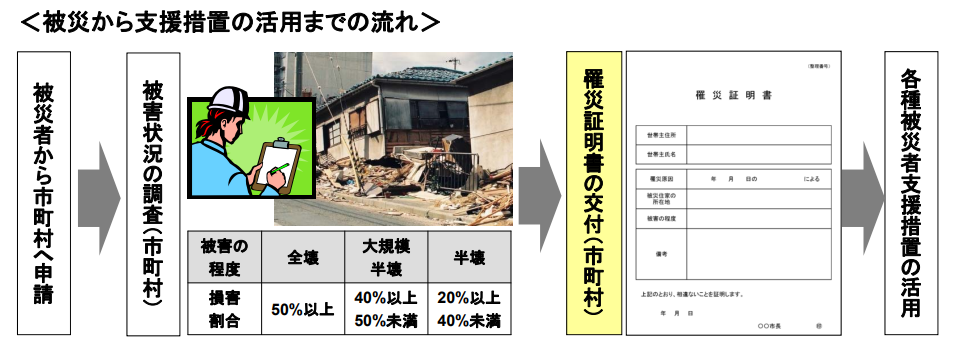

大規模災害が発生した際、自治体は住宅被害認定調査を実施します。この調査は、地震や風水害などにより被害を受けた住宅の被害の程度を認定するもので、内閣府が定めた「災害の被害認定基準」や「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に基づいて行われます。

調査の目的は、市町村が災害の規模と被害の全体像を把握し、被災者に「罹災(りさい)証明書」を迅速に発行するためです。

罹災証明書には、世帯主の住所や世帯構成員の氏名・続柄・年齢、罹災原因、住家の被害程度などが記載されます。この情報は、仮設住宅への入居可否、公費解体の対象選定、さらに支援金の額を決定する重要な基準となります。そのため、住宅被害の判定は非常に重要な業務なのです。

しかし、調査員による判定に大きなばらつきのあることが問題視されています。

震災後発生後に調査方針が決定され、約1週間の研修を経て調査が開始されますが、不慣れな業務でかつ1日あたり20棟以上も調査するのが一般的とされていますから、判定の一貫性が失われるケースは少なくありません。

住宅関連業務に精通し、建物構造を理解している調査員であれば正確な判定も可能ですが、そうではない場合も多く見受けられます。例えば、能登半島地震による被災地では、住宅被害認定調査の結果に不服を申立てる住民が相次ぎ、1次調査を終えた約37%が2次調査を希望したと報じられました。

市町村は可能な限り早急に被害調査を実施し、罹災証明を発行する責務を負っています。しかし、調査員の人数不足や判定能力の差異により、判定の誤差が程度は避けられないのが現実です。

日弁連が10月8日に金沢市で開催したシンポジウム「能登半島地震 二人三脚の復興を目指す~罹災証明問題を考える」では、「調査員によって判定に一貫性がない」、「不可視部分が確認されずに問題なしと判定された」、「簡単に見ただけで準半壊と言われた」など、調査の妥当性に関する課題が多く報告されました。

さらに、罹災判定調査票(各部位の損傷状況や面積率などを記載したもの)に関しても、市町村によって対応が異なり、公布を認める場合もあれば窓口閲覧のみとする場合があるなど、住民対応の一貫性が課題となっています。

罹災証明書は、被災者の支援内容を決定する重要な基準であり、内容の妥当性が住民の生活再建に大きな影響を与えます。罹災程度に関する判決のようなものですから、控訴(2次審査請求)するにも明確な根拠が必要です。不動産業者として、罹災を理由とした売却依頼や、判定結果の妥当性に関する問い合わせを受けることもあるでしょう。そのため、罹災判定の方法や制度の概要について理解を深めておくことが不可欠です。

そのような観点から今回は、罹災証明の判定基準を中心に解説します。

理解を深めておきたい判定基準

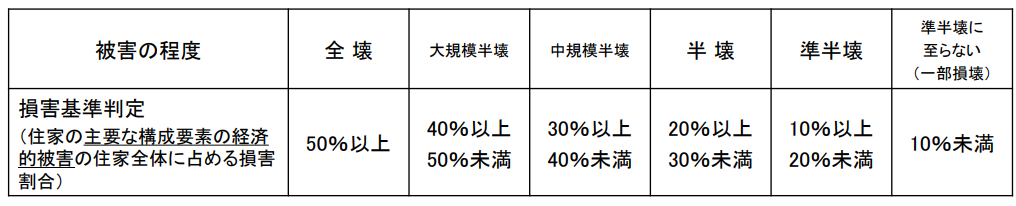

罹災証明の判定基準は当初、「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」の3種類でしたが、令和3年6月に内閣府で基準が見直され、現在では「半壊」、「準半壊」、「一部損傷(準半壊に至らない)」が追加され、全6段階に変更されています。

ただし、被害認定基準の基本原則は従前通りです。

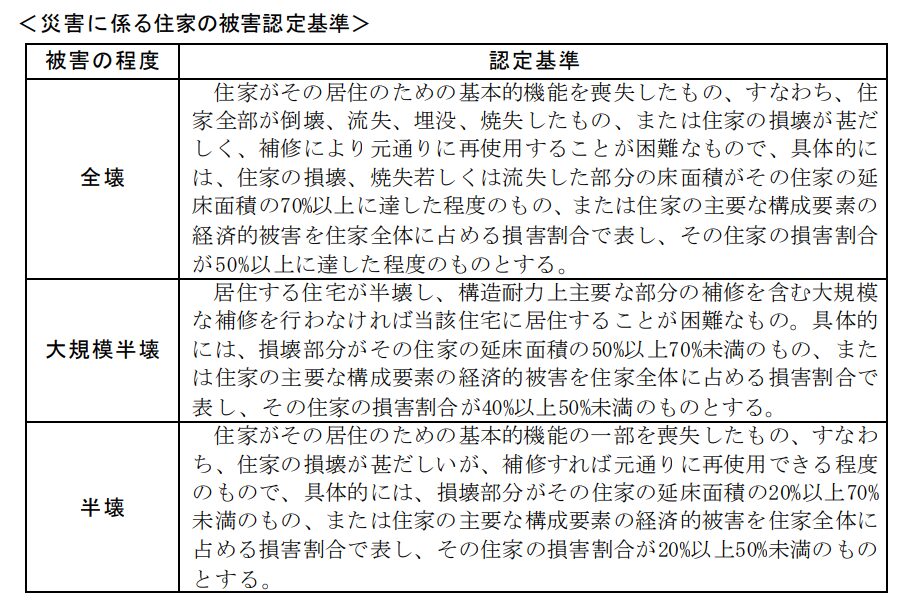

1次調査では、屋根・外壁・基礎について目視で確認し、以下のいずれかの方法で損壊状況を判定します。

1. 延床面積と損壊した部分の床面積の割合による判断

被災した住家の延床面積に対し、損壊した部分の床面積がどれだけ占めているかを基準にする方法。

2. 主要構成要素の損害割合による判断

住家の主要な構成要素(屋根・壁・基礎など)の経済的損害額を全体の再建費用に対する割合として算出し、判定する方法。

これらの基準を正確に適用するには、専門知識に加え、膨大な労力と時間が必要です。短期的な研修を受けただけの調査員が現場で正確に行うには限界があると言えるでしょう。

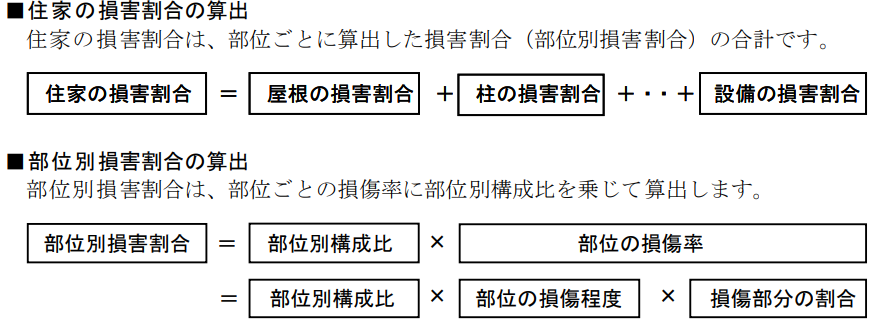

こうした課題に対応するため、内閣府の運用指針では、固定資産評価額を基に一般的な住家を想定し、再建築費などを参考に部位ごとの構成比率を設定しています。この方法では、各部位の損壊状況を確認し、設定された比率を基に損害割合を計算する簡易的な判定が可能です。

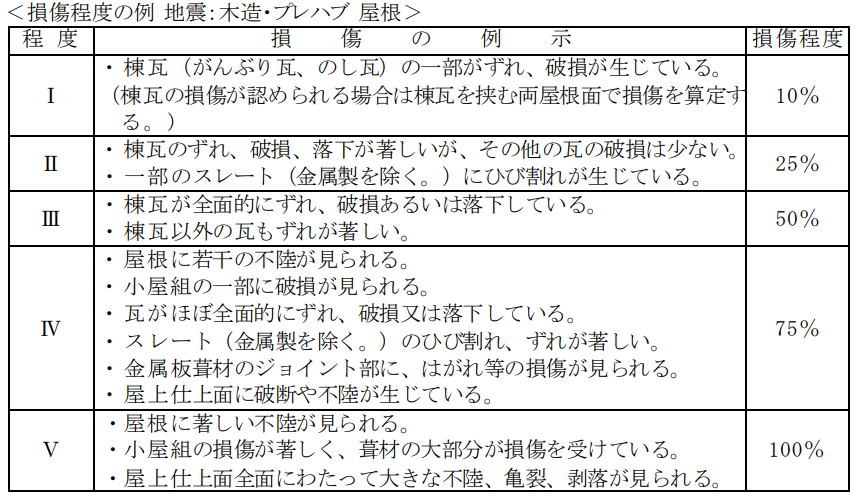

例えば、屋根については以下の要素を目視で確認します。

◎不陸(ふりく:屋根面の凹凸や傾斜、歪み)

◎小屋組(梁や桁などの構造部材)の破損

これらの要素を目視確認することが基本とされていますが、屋根の不陸や小屋組の損傷状況を正確に把握するには、相応の建築知識が必要です。そのため、簡易判定のみで適切な結果を得るのは難しい場合があり、誤判定のリスクが生じる可能性もあるです。

簡易判定は迅速な調査を進めるうえで有効な手段ですが、建物内部の見えない損傷や構造的問題を見落とす可能性があります。特に専門的な検査機器を用いない場合、損傷の見極めが難しいケースも多いのが実情です。そのため、判定結果に疑問を持つ住民が再調査を希望する事例が後を絶たないのです。

罹災証明主義による弊害と支援格差

災害対策基本法第90条の2に基づき、市町村長は災害発生後、被災者の申請に基づき遅滞なく被害調査を実施し、罹災証明書を公布する義務を負います。「遅滞なく」とは、「事情の許す限り可能な限り早く」を意味しますが、合理的な理由があれば一定の遅れが許容されると解釈されています。

罹災証明の発行には通常、現地調査後1週間以上を要し、大規模災害では2~3ヶ月を要する場合もあります。

罹災証明は、各種証書の再発行、地震保険の請求、税の減免手続きなどに不可欠であり、被災者にとって早期取得が望ましいものです。しかし発行を急ぐあまり、判定の精度が低下すれば、支援金の額や保険金支給額に大きな影響が及ぶ可能性があります。

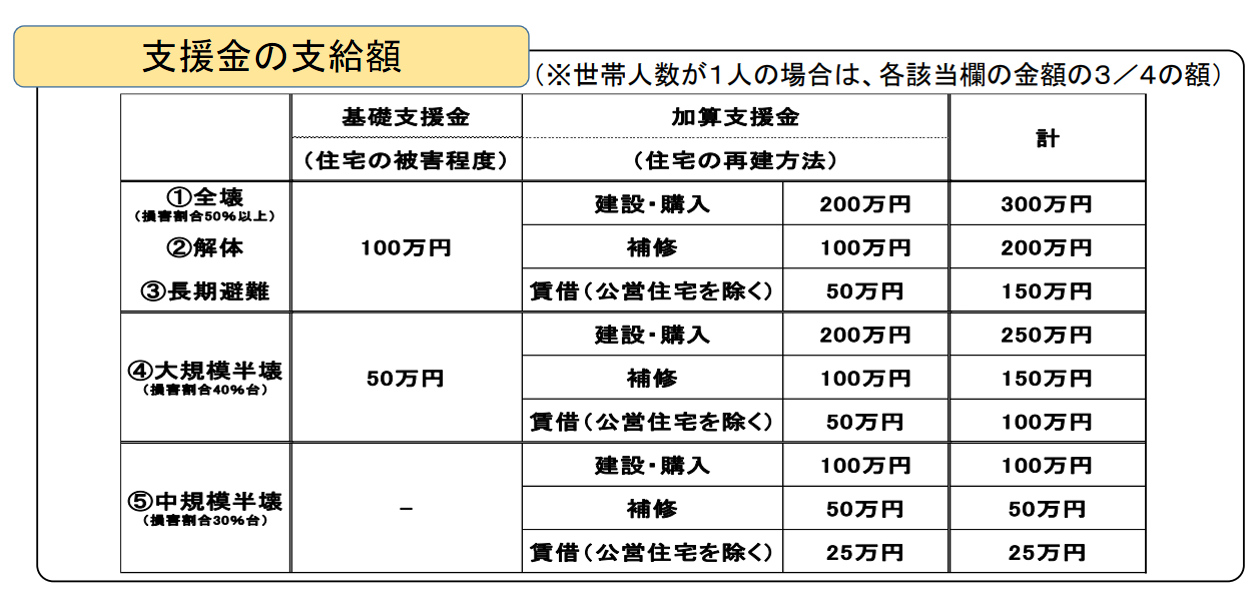

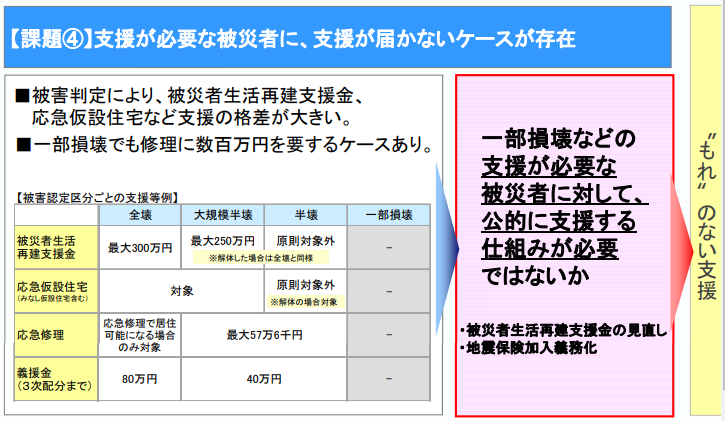

実際、判定結果に基づく支援金の額には大きな格差があります。

たとえば、全壊で新たに住居を建設・購入する場合には最大300万円が支給される一方、中規模半壊では100万円にとどまります。賃貸住宅においても、全壊の場合は150万円支給されるのに対し、中規模半壊では25万円に留まります。このような格差がある以上、判定の正確性が不可欠です。

しかし、現実には判定結果に不満を抱く被災者は少なくありません。例えば、基礎に多数のひび割れや沈下が見られ、内部では床や建具の歪みによる不具合が明らかなのにもかかわらず、「中規模半壊」と判定されるケースがあります。このような場合、支援金50万円では必要な補修費を賄うことはできません。

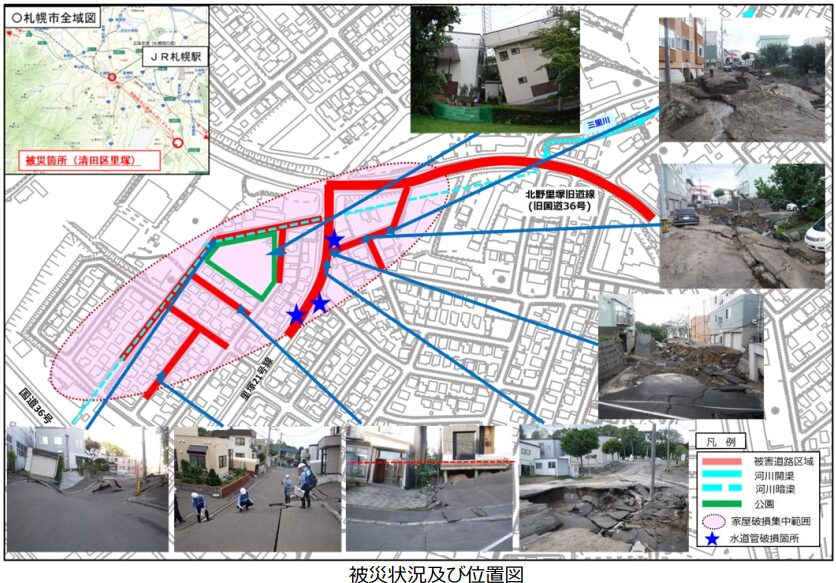

平成30年9月に発生した北海道胆振東部地震では、札幌市清田区里塚地区で液状化による甚大な被害が発生しました。

筆者が点検を行った家屋の中には、家屋の床が12/1000(1mあたり12センチ)も傾斜し、基礎の沈下が進行している例が多数見られましたが、1次調査で「中規模半壊」と判定されるケースが相次ぎました。このため、多くの被災者が補修費用を自己負担せざるを得ない状況に陥り、生活再建が困難を極めたのです。

罹災証明制度は、被災者の生活再建を支援することを目的としています。しかし、判定の不備や運用のばらつきが制度の趣旨を損なう事例が後を絶ちません。迅速性と精度の両立を図るためには、調査方法の見直しや基準の明確化が求められるのです。

再調査依頼の方法を理解する

各自治体は罹災証明制度の運用における課題を認識しており、制度の改善を求める声を上げています。例えば、熊本県は2016年4月14日と16日に発生した熊本地震を受け、内閣府に対して罹災証明制度に係る提案を行いました。

この提案では、内閣府の運用指針に基づき「中規模半壊」と判定された家屋であっても、実際には数百万円を要する修繕費が必要とされるケースがある点を指摘しています。

一方で、自治体による支援体制には地域ごとに格差が見られるものの、市町村の調査員が恣意的に損害判定を低くする意図があるわけではありません。判定の誤差は、主に人的資源の不足や専門知識の限界、さらには災害規模による作業負担の増加が原因で生じるのです。

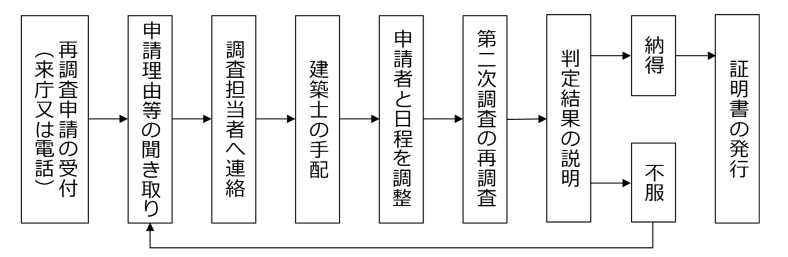

このため、1次調査の結果に不備があった場合でも、適切な手続きに基づき2次調査を申請することで、再判定を受けることが可能とされています。

そのため、不動産業者は罹災証明の判定基準や2次調査の内容について理解しておくことが重要です。

2次調査で判定が上がるとは限らない

1次調査の結果に納得がいかない場合、2次調査を申請できます。2次調査では、1次調査では確認しない建物内部の損傷状況を含めて調査が実施されます。

2次調査の申請には期限が設けられており、1次調査による罹災証明の公布を受けた日から原則6ヶ月以内(自治体によっては3ヶ月以内)に行う必要があります。期限を過ぎると調査自体が受理されないため、被災者に早急な対応を促すことが重要です。

また、2次調査により判定結果が見直された場合には、従前の罹災証明は効力を失い、新たに発行された判定結果に基づく支援を受けることになります。しかし、判定結果が下がる可能性もあり、その場合が意図せず不利益が生じる結果となる可能性がある点に注意が必要です。

不動産業者としては、調査方法の違いについて理解を深め、被災者に適切なアドバイスが行えるよう備える必要があるのです。

1次調査では外観、つまり屋根・外壁・基礎のみで損傷判定が行われるのに対し、2次調査では以下の内容を含め詳細な調査が行われます。

●各部位の損害割合に基づく算出

多くの自治体では再調査を1回または最大2回までとしています。さらに、3次調査を実施している自治体では、申請内容を精査した上で必要箇所のみを対象に調査を行います。この点についても、不動産業者は地域ごとの運用基準を把握しておく必要があります。

2次調査の判定結果に関する統計データは公にされていません。しかし、情報を公開している市町村の傾向を見ていくと、以下のような割合であることが確認できます。

●判定が上がった:約3割

●判定が下がった:約1割

このような傾向が確認されることから、2次調査が必ずしも被災者の希望どおりの結果をもたらすわけではない点について説明が必要です。

不動産業者には実情を踏まえ、申請前に専門家への相談を勧めるなど、期待値を適切に調整する役割が求められるのです。

「道連れ工事の考え方と実務的な留意点

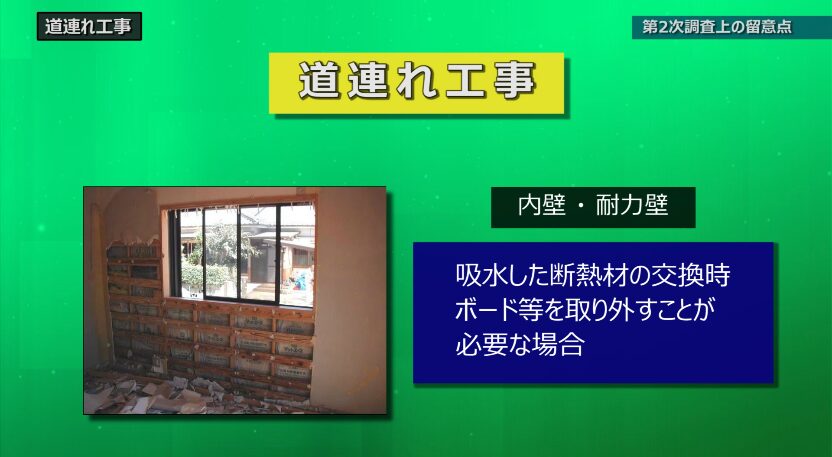

2次調査では、損傷部位の修復に伴い発生する「道連れ工事」も考慮されます。これは、損傷した部位を修復するために、直接損傷を受けていない部位に必要となる工事です。

例えば、水災被害による断熱材が吸水している場合、それを交換するためには内壁や床材を取り外す必要があり、これに伴う大工工事やクロス張替え費用などが認定対象となります。

内壁面への汚泥の付着など相当な損傷が見られ内壁内部まで給水している場合や、給水によるシミや汚損、カビの発生が確認される場合には、「内壁損傷程度Ⅴ」と判定され、内壁面全面を損傷面積とみなします。床も同様で、床下に汚泥が堆積し、これを除去するために床板等を外す必要がある場合、「床損傷程度Ⅳ」と判定します。

しかし被害の認定は、「被災のままで住み続けられるか」を判定する制度ではありません。そのため、補修可能な建物の多くは1次審査で「中規模半壊以下」に分類されることが多いのです。

これは、敷地に被害が生じた場合や、やむを得ず住宅を解体するに至ったケースでも同様です。しかし、先述した理由などから、明らかに判定に問題があるケースも存在します。

このような状況に備え、2次調査を正確に受けるための準備(調査票の作成や専門家によるアドバイスの活用)は、不動産業者が被災者を支援する上で重要なポイントとなるのです。

まとめ

不動産業者として、1次審査の判定結果に不満を抱く被災者から相談を受けた際には、2次調査の申請が可能であることを適切に案内することが求められます。特に、2次調査が自治体ごとに実施基準が異なるため、被災者が制度自体を知らないケースが多いのです。

行政側の負担増加やコストの問題から、2次調査を積極的に推奨する自治体は少ないため、この点も被災者への説明時に触れるべきポイントです。

ただし、2次調査を実施したとしても、判定結果が被災者の希望通りに見直されるとは限りません。

今回解説したように、調査方法の違いを踏まえたうえで、1次調査の結果を冷静に精査して判断するように促すことが重要です。

特に、判定が下がるリスクがある点には十分注意し、必要であれば専門家への事前相談を勧めることで、被災者の誤解や不安を軽減することが求められます。

さらに、被害認定が「現在の住環境で居住継続が可能か」を評価するものではなく、修繕すれば再利用可能とされる多くの建物が1次調査時に「中規模半壊以下」と判定されるケースが多い点も強調すべきです。2次調査を実施しても大幅な判定変更が期待できない場合があることを正確に伝える必要があるのです。

一方で、損傷範囲の見直しや「道連れ工事」の認定によって支援対象となる費用が増加する可能性もあるため、調査票の準備や被災状況の詳細な記録を被災者に勧めることは、不動産業者が果たすべき実務的な役割だと言えるでしょう。