不動産業務を円滑に進めるためには、法律知識が欠かせません。

宅地建物取引士試験では、宅地建物取引業法、民法、借地借家法、区分所有法、不動産登記法、法令上の制限などが出題範囲として含まれます。また、実務では商法、消費者契約法、個人情報保護法、犯罪収益移転防止法など、より幅広い法律の理解が求められます。

しかし、すべての不動産業従事者がこれらの法律に精通しているわけではありません。

宅地建物取引士試験は選択式であり、法の原則や背景に理解が及ばなくても、出題傾向を把握し正しい選択をすれば合格できます。そのため、有資格者でも実務に直結する法律知識に長けているとは限らないのが現状です。

さらに、宅地建物取引士の設置義務は、事務所全体の従事者の5分1以上であれば満たされるため、資格がなくても不動産営業として活動は可能です。このような状況が、法律知識の不足によるトラブルの発生を助長している要因の一つとなっています。

例えば、トラブルが生じた際、法律知識に乏しい担当者ほど「裁判で決着をつけよう」と考えがちです。しかし、裁判は時間と費用がかかり、結果として和解と変わらない結果に至ることが多いのです。実際、民事裁判の約4割が和解で終局しています。

結果的に、「訴訟にかかる時間と弁護士費用が無駄になる可能性もある」という点を理解しておく必要があるのです。

このような事態を避けるためには、まずトラブルの原因をしっかりと分析し、関連する法律を正しく理解したうえで適切に対応することが重要です。そして、もし当事者間での協議が難航した場合、次の選択肢としてADR(裁判外紛争解決)に利用を検討するのも一つの方法です。

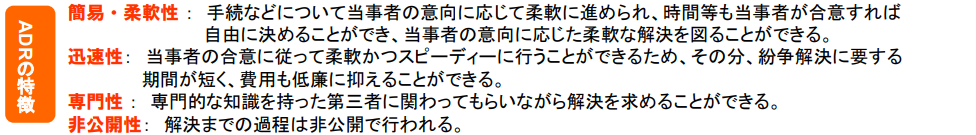

ADRは、裁判に頼らず紛争を解決する手続きであり、迅速かつ柔軟な解決が可能です。紛争の種類やADR機関によって異なりますが、費用は数万円程度で収まることが多く、費用対効果の面でも注目されています。

今回は、ADRとは何か、そしてADRによる解決事例について詳しく解説します。

ADRが推奨される理由

「裁判で白黒はっきりしよう」という言葉は、交渉がこじれた際にしばしば耳にします。

しかし、現実的には裁判で全面勝訴するのは容易ではありません。

もちろん、裁判が必須となるケースも存在します。しかし、民事裁判の多くはお互いが冷静に歩み寄ることで解決できる場合が多いのです。

そもそも、裁判所は税金によって運営される公共の紛争解決サービスという側面を持っています。このため、裁判所では、一定の「型」に基づいて判断を下す仕組みが整っています。この仕組みは『判例法主義』と呼ばれるもので、同種の事件については過去の判例を基に判断が下されることがほとんどです。

日本の法制度は『制定法主義』に基づいており、裁判官は法律に拘束されます。したがって、裁判では六法全書の条文を基に事件内容を斟酌し、判決するのが原則です。しかし、実務では『最高裁判例集』が判決に大きな影響を与えています。実際、かつて裁判官だった著名な著述家は、「極論ではあるが、判例集があれば六法全書は不要だ」と記載したほどです。

このような背景を理解していれば、過去の判例を調べることで、「このケースでは損害賠償額の目安が〇〇円程度だ」といった具体的な見通しを立てることも可能です。

したがって、感情的な対立を除けば、費用、時間、労力の観点からも、和解で解決を図ることが双方にとって有益な場合が多いのです。しかし、当事者同士の話し合いでは感情が先行し、なかなか合意に至らない場合もあります。そのような場合、冷静で知識のある第三者が仲裁役として関与することで、迅速に合意が成立する可能性が高まります。

さらに、ADRには独自の特徴があり、その一つが専門家の関与です。

裁判官は法律の専門家であるものの、全ての特定の分野において深い専門知識を持っているわけではありません。裁判では、専門的な知識が必要な場合に証人申請や専門家の鑑定書を基に審理が進められますが、ADRでは、例えば建築に関する紛争であれば長らく建設業界に従事してきた専門家が調停人として関わり、柔軟かつ専門的な意見を参考にしながら解決策を見出せます。

ADRは裁判と比較して期間が短く、費用も抑えられ、法的に保護された結果を得ることも可能なため、非常に有用な紛争解決手段と言えるのです。

改正法で和解に基づく強制執行が可能に

紛争解決の相談を受け、ADRの利用を推奨すると、「ADRによる和解には拘束力がないため、申請しても無駄だ」と言われることがあります。しかし、この意見はADRに関する理解が不足しているためです。

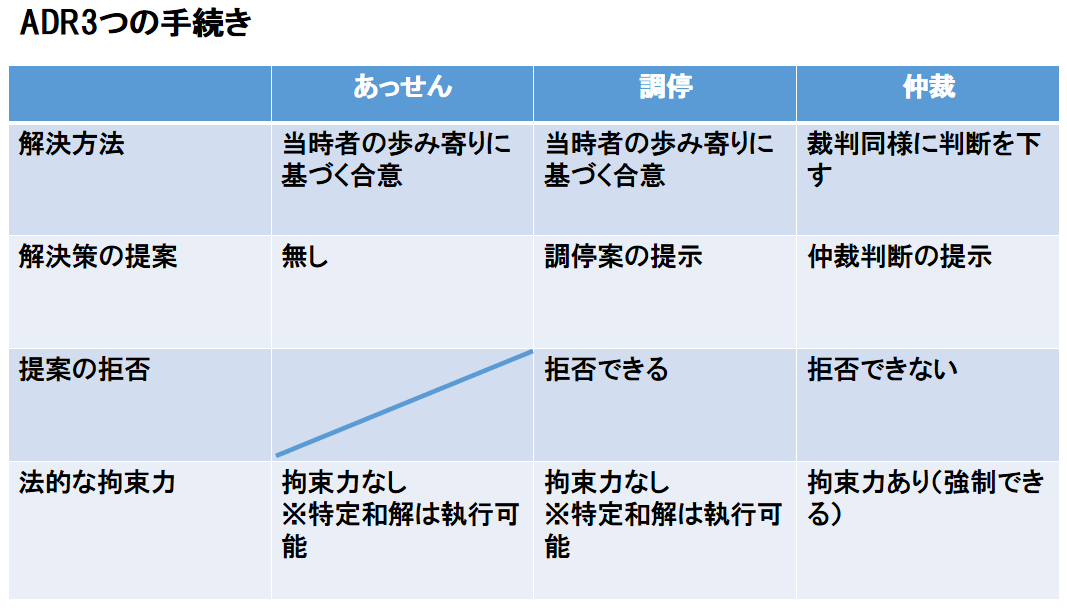

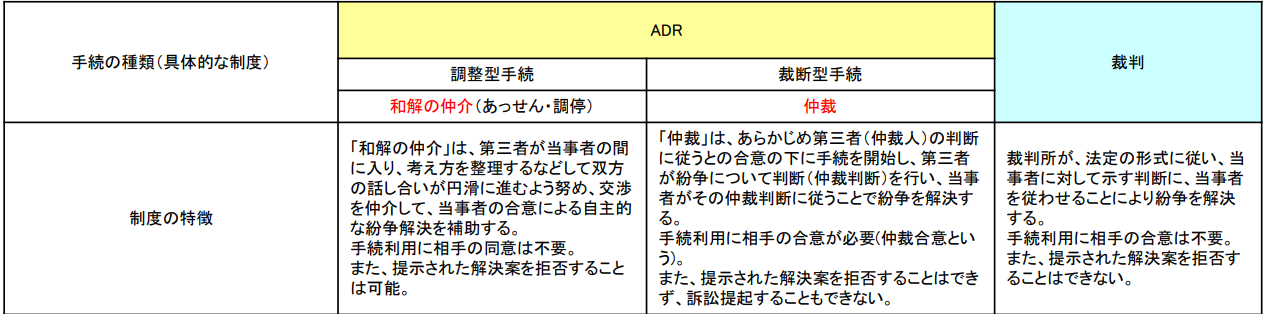

ADRには、「和解のあっせん・仲介」、「調停」、「仲裁」の3つの方法があります。

それぞれの内容は以下のとおりです。

●あっせん

あっせん人が当事者の間に入り、話し合いを円滑に進めることで紛争解決を図る方法です。あっせんはあくまで話し合いの場を提供すると同時に、当事者双方の話を聞いた上で合意の妥協点を見出し、紛争の解決基準を助言するなどサポート役に徹します。

●調停

調停はあっせんと似ていますが、調停人が解決案を提示する点が異なります。ただし、調停案には強制力がなく、当事者が同意しなければ採用されません。

●仲裁

仲裁では、仲裁委員が判断を下し(仲裁判断)、当事者がその判断に従うことで紛争が解決されます。この仲裁判断には裁判の判決と同等の効力が認められます。しかし、事前に当事者双方が仲裁判断に従うことを同意(仲裁合意)している必要があります。なお、事前同意した場合には仲裁判断に対して不服を申立てることはできません。

2024年(令和6年)4月1日に施行された「新ADR法(ADR法一部改正法)」により、「特定和解」については民事執行が可能となりました。改正法では、民事執行ができる旨の合意(執行合意)がなされた和解については、裁判所による執行決定を経て強制執行が可能とされたのです。これにより、「あっせんや調停では法的拘束力がないため、履行されるか不安」といった問題点が解消されました。

つまり、事前に双方が合意したうえで行われたADRであれば、裁判によらずとも強制執行が可能であり、訴訟と遜色のない結果を得ることができるのです。改正法により、ADRはより実行性のある紛争解決手段として機能することが期待されています。

それでも存在するADRのデメリット

ADRは非常に有用な解決手段ですが、いくつかのデメリットも存在します。最大の問題は、当事者間でADRを利用する合意がない限り、手続きを進められない点です。

特に、裁判などの公的機関が提供する紛争解決手段に対して信頼感を持っている人が多いため、ADRの理解が不足している当事者から合意を得るのは難しい場合があります。そのため、ADRを提案する前に、制度の概要やメリットについて丁寧に説明することが重要です。

また、一般消費に関するトラブル解決は、国民生活センターや地方公共団体が設置する「消費者生活センター」が中心となっています。たとえば、国民生活センターでは、重要な消費者紛争の解決を目的として、独立した職権を持つ「紛争委員会」が組織され、ここで「仲介」や「仲裁」の手続きを行います。

不動産分野では、各保証協会が消費者紛争の解決に重要な役割を果たしていますが、その中心業務は「苦情相談」と「和解の仲介」であり、示談の斡旋や調停、仲裁は行っていません。この点が行政型ADRとの大きな違いです。

ADRの利用を検討する際には、これらの機関が提供する紛争解決手段やその適用範囲について十分に理解し、適切な選択をすることが重要です。

和解成立までの期間

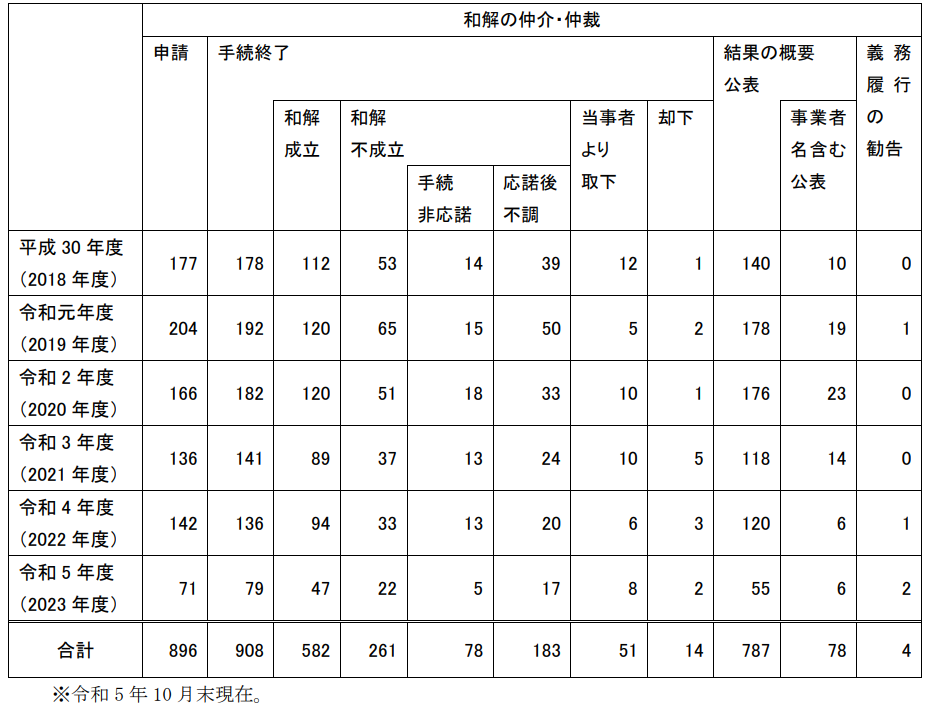

前項で解説したように、国民生活センターは民間ADR機関とは異なり、「仲裁」業務も取り扱っています。しかし、仲裁が申請される件数は毎年わずか数件に過ぎず、大半のケースではあっせんや調停が利用されています。

一般的なADRでの和解が成立する期間は、平均で5~6ヶ月、協議回数として3~4回程度です。一方、民事裁判の終結には平均して1年から1年半程度ほどかかるとされています。

ただし、ADRで和解が成立しなければ通常、裁判へ移行するため、和解成立率を事前に確認しておくことが重要です。

たとえば国民生活生活センターでは、年度によって異なりますが、平均して7割前後は和解が成立しています。

裁判が長期化すると、最終的に5~10年を要することもあります。そのため、当事者同士に歩み寄る意思がある場合は、ADRを利用することで迅速な解決が見込めることが多いのです。

ADRと裁判の選択基準

ADRは不動産業界におけるトラブル解決手段として一定の有効性を持っています。しかし、その利用を検討する際には、紛争の性質や当事者の関係性を踏まえた慎重な判断が必要です。

以下は、不動産業者が顧客にADRを提案する際に注目すべきポイントです。

1. 紛争の性質と解決の緊急性

紛争内容が契約条項の解釈や軽妙な損害補償に関するもので、迅速な解決が求められる場合、ADRは非常に有効です。例えば、賃貸契約における敷金返還トラブルや売買契約における付帯設備の修繕負担調整などは、ADRで迅速に解決が可能です。一方、建築基準法違反や土地の境界問題など、法的強制力を伴う判断が必要な事案では、裁判が適しています。

2. 時間とコストバランス

ADRは裁判と比較して、短期間かつ低コストで解決できる点が大きなメリットです。不動産業界では、顧客との信頼関係を維持しつつ迅速な対応が求められるため、ADRは適した手段となります。

3.合意形成の可能性

ADRの前提は、当事者双方が歩み寄る姿勢を持つことです。したがって、どちらか一方でも強硬姿勢を崩さない場合、ADRは成立しません。この場合、裁判での解決が必要となります。不動産業者には、当事者間の意見調整を丁寧に行い、合意形成を促す役割が求められるのです。

4.解決後の関係性維持

ADRは、対立を深めず問題を解決できる手段です。特に、取引や契約関係を継続する必要がある場合に有効です。例えば、賃貸借関係が継続する中でのトラブルについては、ADRの利用で円満に解決できます。

5. 紛争解決の強制力

ADRによる合意は、裁判所による和解と異なり法的強制力を持ちません。義務を怠った当事者に対しては、再度法的措置を取る必要があるのです。そのため、先述した「特定合意(民事執行ができる旨の合意)」にするなどの配慮が求められます。

不動産業者は、ADRと裁判の違い、利点・欠点を正確に理解し、顧客に最適な解決手段を提案する役割を担っています。また、ADRを提案する際には、当事者双方の合意形成を促進するためコミュニケーションスキルが不可欠です。

ADRに関する申請方法や費用について詳細を知りたい方は、2022年に寄稿した下記の記事をご参照ください。

不動産業者として、解決手段の提案や選択を誤まることは顧客の信頼を失うリスクを伴います。日頃からADRや裁判に関する知識を深め、最適な選択肢を顧客へ提案できるように努めることが求められます。

ADRによる解決の実例

不動産業界においてADRは効果的な紛争解決手段です。しかし、その実際の効果を理解するには、具体的な実例を通じてメリットとデメリットを把握することが重要です。以下に、筆者がADRを推奨した事例を紹介します。

1. 迅速な解決ができた事例

賃貸借契約における敷金返還額で貸主と借主が対立していたケースです。双方は「納得ができれば歩み寄るつもりはある」と主張しており、金額も高額ではなかったため、ADRの利用を提案しました。結果、手続き開始から3ヶ月で双方が納得できる返還額で合意し、迅速な解決に至りました。

2. 新住住宅を巡るトラブル

新築物件の引き渡し後に水漏れが発覚し、買主が「物件を買い戻せ」と主張して売主(不動産業者)と対立していた事例です。筆者は買主に対して、「提訴しても、裁判所が買い戻しを認める可能性は著しく低い」と説明し、ADRによる解決を提案しました。手続き開始から約5ヶ月後、損害賠償額と水漏れ箇所について合意が成立し、問題は解決しました。

3. 商業用不動産の原状回復

商業用不動産の退去に伴う原状回復義務の範囲を巡って、貸主と借主が対立していたケースです。筆者は「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に基づき作成した、負担割合表を提示したうえで、ADRの利用を提案しました。双方はこれを受け入れ、手続き開始から約4ヶ月で、双方が納得できる範囲で修繕費用を分担することに合意しました。

ただし、すべての事例が順調に進んだわけではありません。例えば、家賃補償会社を利用していない賃貸オーナーが、賃借人と未払賃料を分割で支払うことに合意した事例では、借主が履行を怠り、最終的には契約解除に至りました。また、ADRを提案しても「裁判の方が公平だ」と主張され、受けいれられなかったケースも存在します。

まとめ

ADRは、不動産業界における紛争解決の手段として、迅速かつ低コストで効果的に問題を解決する有力な方法です。しかし、ADRを提案する際には、紛争の性質や当事者の関係性を慎重に考慮する必要があります。

また、ADRに対する理解が十分ではないケースも多いため、適切にその利点や適用範囲を説明してから提案しないと、受け入れられない場合も多いのです。特に、法改正によりADRの有用性が広がったにもかかわらず、その内容や改正点を知らない方も少なくありません。

今後、ADRの利用は一層促進されることが予想されます。そのため、顧客から相談された際にADRを知らなければ、不勉強と見なされ、信頼を損ねるリスクが高まります。

私たちはADRの適用範囲やその効果について十分に理解を深め、顧客にとって最適な解決策が提案できるよう、日々備えていくことが重要です。