令和7年2月3日、日本付近はこの冬一番の強い寒気が流れ込む強い冬型の気圧配置となり、北日本から西日本、特に日本海側を中心に大雪となる見込みがあると気象庁が発表しました。これに伴い国土交通省も、「大雪に対する緊急発表」を行い、自動車での移動や不要不急の外出を控えるように注意喚起しています。

過去の例では、令和6年1月24日の大雪で名神高速道路関ヶ原TC付近の車両が立ち往生し、最大34時間の通行止めとなる事態が発生しました。

さらに、公共交通機関の遅延や運休も広範囲で発生し、通勤・通学の足を直撃しました。また、雪や氷が付着した送電線が風で煽られ振動するギャロッピングの影響で送電線がショートするなど、各所で停電が発生するなどの事態も報告されています。

このような状況に備えるため、非常食や飲用水の確保はもちろん、カセットコンロや予備バッテリー、電気を使用しない石油ストーブを準備しておくことが大切です。さらに、自動車のガソリン量を常に確保し、毛布や非常食、スコップなどを備えておく必要があります。

筆者が生活する北海道では、地吹雪などの影響で走行不能となり、自動車に閉じ込められた方が亡くなる痛ましい事故が、毎年のように発生しています。日頃からの備えと、不要不急の外出を控えることが最も重要な防衛策となります。

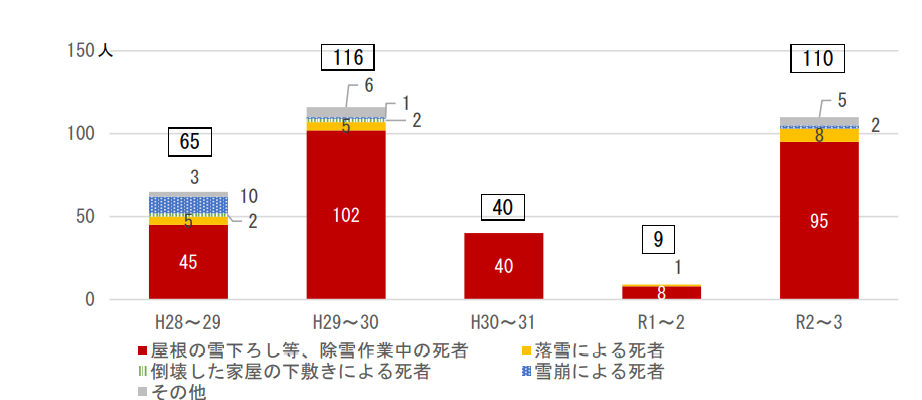

また、大雪が収まった後に多発するのが雪下ろしに関連する事故です。多雪の年には、年間1000件以上の事故が発生し、そのうち100人以上が命を落とす事態となっています。

特に高齢者(65歳以上)の死亡事故が約8割を占め、屋根からの転落だけではなく、転倒や除雪機による事故、屋根からの落雪、水路への転倒など、様々な原因で命が失われています。

積雪地域での事業展開がない方には直接関係はないかもしれません。しかし、リモートワークの普及により、今や地域を超えて不動産を扱う時代です。そのため、積雪に関する基本的な知識や雪対策、また、「雪下ろしって必要なの?」という質問に答えるための積雪荷重に関する理解は不可欠となっています。

そこで今回は、大雪への備え、雪下ろし作業の注意点、そして積雪荷重の考え方について解説します。

覚えておきたい大雪への備え

大雪に関する気象情報は、予想される数日前から発表されます。予想降雪量や時間帯、警報発令のタイミングなど、事前に公開される最新情報を参考にして対策をたてることが重要です。

例えば、暴風雪が発生すれば視界が悪くなり、交通障害が予想されます。警報が発令されている時間帯に、そのような地域に自動車で向かうことは非常に危険です。不要不急の外出は控え、所用の延期や取りやめを検討することが大切です。

また、積雪の予報がある場合には、融雪剤や除雪用具の確認をするとともに、停電に備えて防寒グッズ(カイロ・湯たんぽなど)や電池式ラジオ、モバイルバッテリーなどを準備しておきましょう。

低温による水道管の凍結も心配です。そのため、水道管に保温チューブや布を巻いてビニールテープで固定するなど、凍結防止対策を講じると同時に、断水や停電、ガスの供給停止に備えて、水や食料品をストックしておくことが大切です。

よく相談を受けるケースですが、水道管が凍結した際に、配管へお湯を直接かけるのは厳禁です。水道管が破裂する恐れがあるからです。タオルを配管にかぶせ、その上からぬるま湯をゆっくりとかけて解凍するようにしましょう。

また、停電時などに室内で石油ストーブを使用する際には、1時間に1~2回程度の換気が必須です。室内の酸素が減少すると、ストーブが不完全燃焼を起こし、一酸化炭素中毒の原因となります。

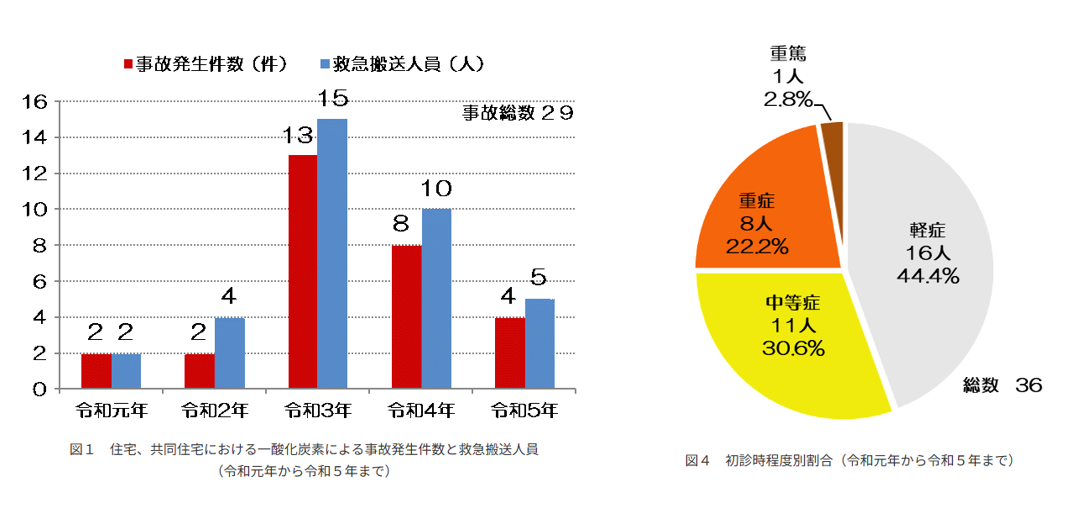

実際、東京消防庁管内では令和元年から5年までの間にかけて29件もの一酸化炭素中毒事故が発生し、救急搬送された約半数が中等症以上と診断されて入院しています。

不要不急の外出を控えることに加え、防寒対策や食料品の備蓄、石油ストーブなどを室内で使用する際の安全対策を理解することで、大雪に備えることができます。

屋根の雪下ろしは必要?

大雪が降り積もった後に注意すべきなのが、屋根の雪下ろしです。屋根の雪下ろしは、絶対にしなければならないのか、という疑問を持つ方は多いでしょう。実際、顧客から相談されることも多いのではないでしょうか。

雪は見た目以上に重量があり、屋根に積もることで住宅に負担がかかるのは確かです。そのため、可能な限り雪下ろしを行うことが望ましいのですが、雪下ろしには危険が伴います。

また、適切に構造計算された建物であれば、一定の積雪荷重に耐えられるように設計されているため、許容範囲内であれば必ずしも雪下ろしは必要ありません。

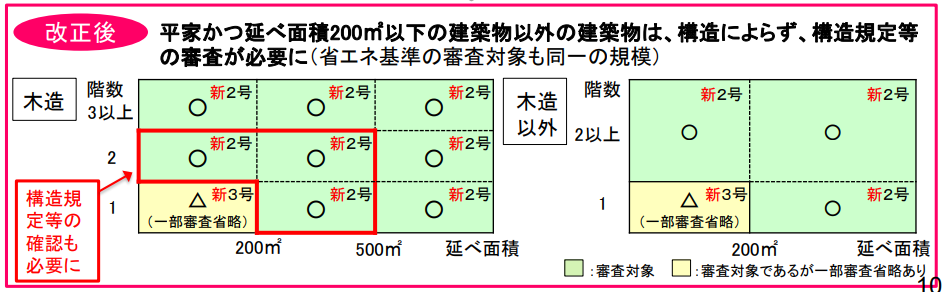

特に、2025年(令和7年)4月1日以降からは建築基準法改正により、4号建築物の多くが新2号建築物に分類されるため、構造計算書の提出が義務化されます。

建物の構造計算においては、積雪荷重にたいする安全性が検証されています。

具体的には、積雪量1cmごと1㎡あたり20N(約2kg)以上(多雪地域は30N/㎡以上)の単位荷重に、屋根の水平投影面積や屋根の形状、レベル係のほか、地方ごとに規定された垂直積雪量を考慮して計算されているのです。

垂直積雪量は、全国423地点の気象官署において収集された過去15~68年分の積雪深データから、各地域(市町村域)において50年再現期待値の積雪量を想定し、区域の標準的な標高や一定範囲に占める海域などの面積に占める割合に応じて、特定行政庁が規則で定めています。

より詳しい計算方法については建築基準法施行令第86条に規定されていますが、一般的には以下の計算式が用いられます。

積雪荷重=垂直積雪量✕積雪の単位荷重✕屋根の形状係数✕レベル係数

しかし、顧客が知りたいのは計算方法ではなく、『自宅の屋根は、どれくらいまでなら雪を乗せたまままで安全なのか』という点でしょう。

許容される積雪の高さは、地域の積雪量や地域ごとの建築基準によって異なりますが、豪雪地帯では1m以上の積雪に耐えうる剛性が求められます。

構造計算が行われている住宅であれば、建築士に構造計算書を確認してもらい、適切な助言を受けるようにアドバイスされると良いでしょう。とはいえ、たとえ十分な積雪量に耐えうる設計であっても、雪下ろしを行うことで建物への負担は軽減できることは間違いありません。

雪下ろし作業の注意点

冒頭で述べたように、多雪の年には年間1000件以上の雪下ろしに関連する事故が発生し、100人以上が命を落としています。事故の主な原因は、屋根からの転落だけでなく、転倒や除雪機の誤操作、屋根からの落雪、水路への転倒など多岐にわたります。

降雪量と雪害による死者数は相関関係にあり、近年はその傾向がより顕著に現れています。総務省消防庁の「今冬の雪による被害状況等」によると、令和5年11月1日~令和6年3月31日の間に22名が雪害によって亡くなっています。しかし、過去のデータを見ると、年度によって変動していることが確認できます。

たとえば、2018年(平成30年)2月上旬は、北陸地方で記録的な大雪が発生し、年間102名が雪害によって命を落としました。同様に、2021年(令和3年)も北陸地方の平地を中心に短時間で記録的な降雪が発生し、家屋倒壊や交通・電力などのインフラ麻痺が相次ぎ、95名の死者を出しました。事故は北陸地方だけで発生しているわけではありませんが、大雪が事故の発生件数を引き上げている事実は疑う余地がありません。

今年も国土交通省が「大雪に対する緊急発表」を行っており、雪害による死者数の増加が懸念されています。死亡原因の主な原因は、屋根の雪下ろしを含む除雪作業中の事故です。

適切な安全対策を講じることで、こうした事故の多くは防止できます。特に、ヘルメットや安全帯の着用は非常に重要です。

衝撃吸収材が入った高所作業用のヘルメットは4,000円程度、安全帯は\6,000円程度から購入可能です。1万数千円を負担して安全設備を整え、確実に着用することで、事故のリスクは大幅に軽減できるのです。

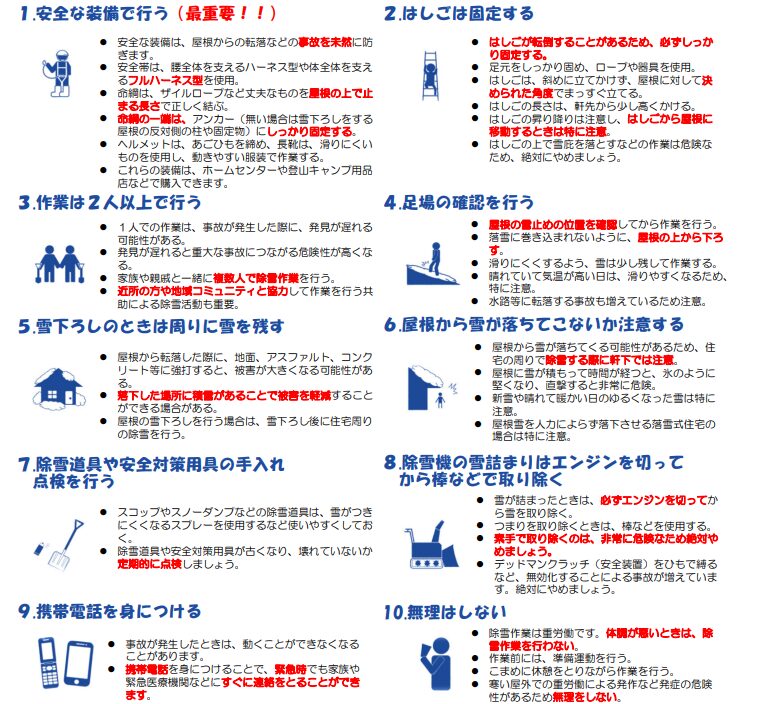

また、単独作業を避ける、はしごの固定を確実に行う、携帯電話を身に着けるなど、「雪下ろし安全10箇条」を遵守することが重要です。

令和6年7月1日に改正宅地建物取引業法が施行され、媒介以外の関連業務については報酬規制の対象外となりました。

そのため、空家管理の一環として、有償で屋根の雪下ろしを依頼されるケースが増加する可能性があります。

その際には、安全対策を徹底するとともに、過信して単独作業を行わないよう注意が必要です。作業にあたっては「雪下ろし安全十箇条」を遵守して、事故を未然に防ぐことが重要です。

まとめ

今回は、大雪への備え、雪下ろし作業の注意点、そして積雪荷重の考え方について解説しました。

大雪による被害を最小限に抑えるためには、事前の準備が不可欠です。適切な除雪道具の準備や、防寒対策を講じることはもちろんのこと、屋根の雪下ろしや落雪による二次被害を防ぐための安全対策が極めて重要です。

また、建物の管理は所有者の責任であり、雪下ろしを含めた維持管理を適切に行う必要があります。しかし、相続した空家が遠方のため管理できず、近隣に悪影響を及ぼす状態のまま放置されているケースが多いのです。

そのようなケースでは、意図的に所有権移転を行なわず、所有者不明空家となっているケースが多くみられます。しかし、そのような問題を解消するため、相続登記の義務化が導入されました。

これにより、適切な管理を怠たり「管理不全空き家」や「特定空き家」に指定された所有者に対しては、勧告や解体命令などが発せられます。固定資産税が最大6倍になるほか、50万円以下の過料が科せられるなど厳しい措置が講じられるのです。

こうした背景から、不動産業者が有償で空家管理を請け負うケースが今後増加すると考えられます。

積雪地帯では、特に冬季の建物管理が重要であり、適切な雪対策の知識が不可欠です。積雪量と事故発生件数は相関関係があるため、管理の一環として雪下ろしを行う場合には、安全対策を徹底することが求められます。

これからの時代、単に不動産の売買や媒介を行なうだけではなく、適切な管理と維持に関する専門知識を持つことがますます重要になります。今回解説した内容を踏まえ、適切な雪害対策と建物の管理に努めていくことが大切です。