不動産業者には、売買・賃貸取引に関する実務のほか、民法、宅地建物取引業法、都市計画法、消費者契約法など、不動産に関連する各種法律知識が不可欠です。昨今の資格ブームにより、不動産業に従事していない方の宅地建物取引士の受験者は増加しています。しかも、実務経験のない方ほど、テキストの内容を素直に理解しやすいため、試験に合格しやすい傾向が見受けられます。

しかし、資格を持っているからといって、不動産実務をこなせるわけではありません。知識や資格は確かに重要ですが、実践においてはそれ以上に柔軟性や交渉力、臨機応変に対応できる能力が求められるからです。これらは資格試験では測れない能力であり、実際の現場で身につける必要があります。

宅地建物取引業法の改正に伴い、不動産業者に求められる役割は、従来の媒介取引にとどまらず、不動産に関連する幅広い対応力、特にコンサルティング能力が重視されるようになりました。

しかし、各不動産業者がそのような能力を養成する体制を十分に構築しているとは言えません。

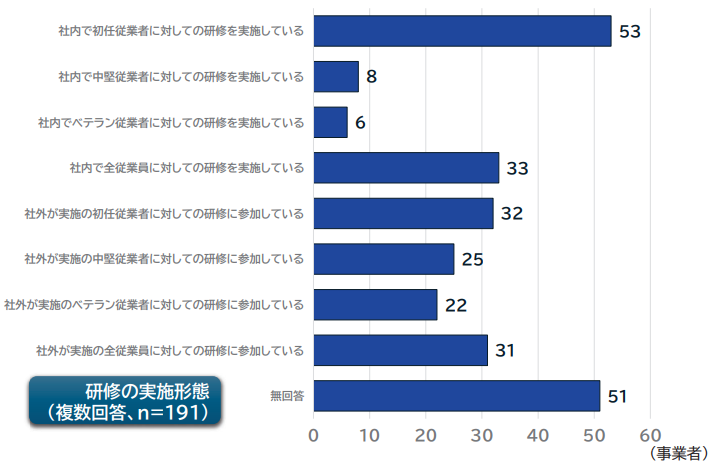

(公財)不動産流通センターが2025年2月4日に公開した、「不動産業界における社員教育・社員研修におけるアンケート調査」によると、「社内で初任従業者に対しての研修を実施している」と回答したのは、191事業者中わずか53事業者(約28%)に留まっていたのです。この結果からも、研修体制が十分ではないことは明らかです。

もちろん、初任従業者をいきなり実践に投入するわけではなく、OJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)が行われているのでしょう。しかし、OJTの質は指導者によって大きく異なり、優れた先輩社員に指導を受ければ成長は促進されますが、そうではない場合、誤った知識や方法が教えられるリスクが存在します。

筆者が新人時代に鞄持ちをした先輩社員がまさに後者でした。昭和の時代であったからという部分は否めませんが、いかに楽をして実績をあげるか、そのためにつく「嘘」はいわば必要悪であると指導され、自らそのような考え方がまずいと気がつくまで教えられた手法を踏襲していました。

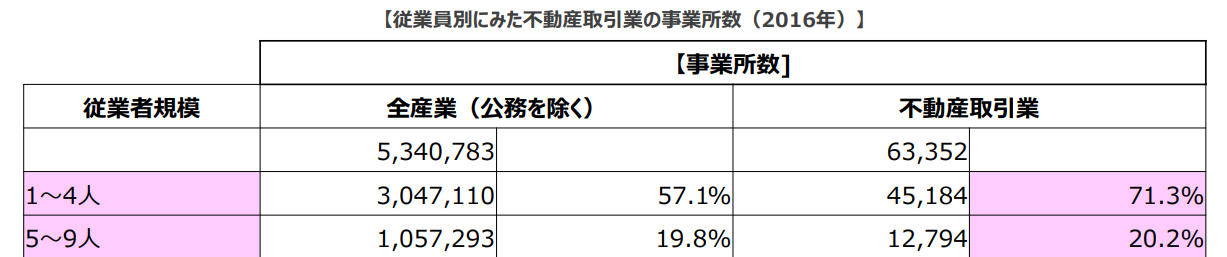

2016年の調査によると、不動産業者の91.5%は社員10名以下で、そのうち71.3%が4名以下の事業所です。このように小規模事業所が多いため、OJTに依存する傾向が高くなっているのです。

しかし、不動産業者に求められる役割は日々増加しており、それに対応するためには高度な知識の習得が不可欠です。

今回は社内研修制度の実態を紹介すると同時に、外部研修活用の重要性について解説します。

初任従業者の実態と問題点

先述した(公財)不動産流通センターによる「不動産業界における社員教育・社員研修におけるアンケート調査」では、従業者に対する研修体制の分類が公開されています。

最も多いのは社内で初任従業者に対しての研修を実施しているとの回答、次いで初任従業者を含めた全社員への研修、さらに社外が実施する研修に参加するケースがそれに続いています。

独自の教育訓練プログラムを策定している外部研修機関の利用は、効率的であり、また高度な研修内容であれば社内研修よりも有益です。しかし、不動産営業に必要とされる知識は広範であり、単発の開催では効果を得ることはできません。さらに、個々の習熟度に合わせた研修内容であることが求められます。そのため、全従業者に対する研修で期待通りの効果が得られるかについては疑問が残ります。したがって、外部研修とOJTを適切に組み合わせ、従業者の成長を促進する必要があるのです。

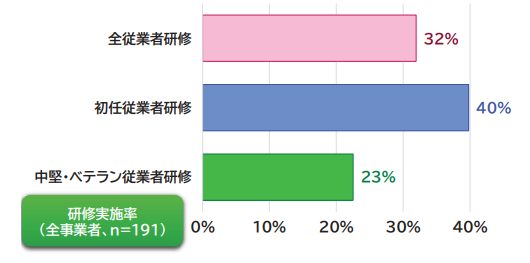

また、OJTを実践する場合、指導者の知識や経験の差によって効果には大きなばらつきが生じます。そのため、初任従業者だけではなく中堅社員に対しての教育訓練についても同等、あるいはそれ以上に重要視されるべきです。しかし、アンケート結果を見る限り、そのような教育訓練を実施している事業者は少ないことが確認できます。

初任従業者への教育訓練は無論重要ですが、筆者はそれ以上に中堅・ベテラン従業者への継続的な研修が不可欠だと考えています。

自らを成長させるには、自助努力が重要であることは言うまでもありません。しかし、人間は「易きに流される」性質を持っているため、中堅やベテランであっても常に最新の不動産事情や法改正の動向に通じているとは限りません。実際、法が改正されたのも知らず古い知識のまま実務に従事しているベテランも多く存在しています。

そのような人物が指導者となって初任従業者へのOJTを担当すると、誤った知識が伝えられる可能性が高まります。これは、業界全体の質的低下を招く要因となり得るため、中堅・ベテランへの教育訓練を強化することは不可欠なのです。

積極的に活用したい外部教育訓練

先述したように、教育訓練で最大の効果を得るためには、社内研修と外部研修の適切なバランスが重要です。自社が得意とする分野や、中堅・ベテラン社員の能力を正しく把握し、それに基づいた教育訓練を策定する必要があります。

従来、外部教育訓練を利用する場合には、外部講師を招聘するために相応の費用がかかりました。そのため、団体等が主催する勉強会への参加を促すことで、費用を抑えようとする傾向があったのです。

しかし近年では、個々の学習ニーズに応じた多彩なコンテンツが提供されています。たとえば、不動産会社のミカタでは、実務を動画で学習できるプラットフォーム「ミカタラーニング」が有償で提供されており、また、無償で視聴できる配信型セミナーも利用可能です。

また、YouTubeでも不動産業者向けのコンテンツが配信されており、これらを活用することで知識を習得できます。ただし、配信されている情報が必ずしも正しいとは限りません。中には、視聴数を稼ぐことを目的に過激なタイトルをつけ、内容もエキセントリックなものに偏っている動画も少なくありません。

そのため、初任従業者等へ閲覧を推奨する際には、中堅・ベテラン従業者が事前に視聴し、表現や内容に問題はないか、現行法に即しているかを確認することが求められます。

研修内容の課題

(公財)不動産流通センターによる「不動産業界における社員教育・社員研修におけるアンケート調査」では、研修の実施率は事業規模の大きいほど高い傾向を確認できます。

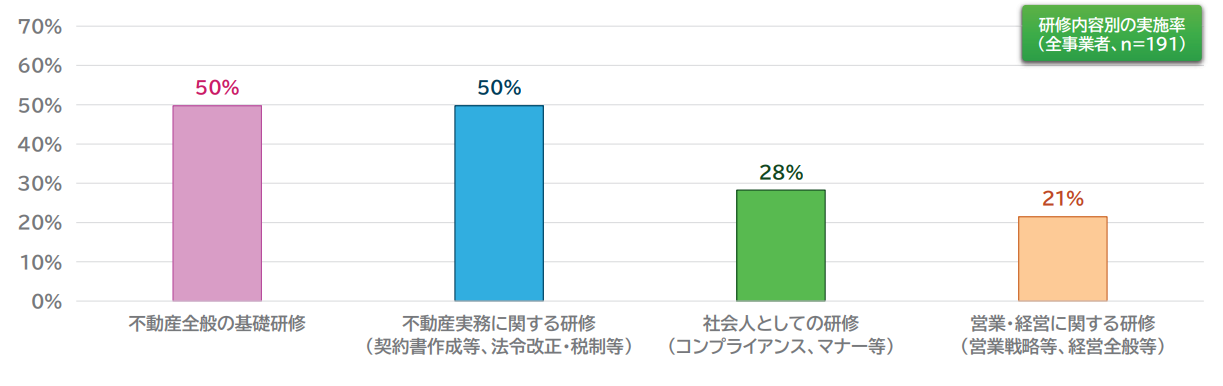

しかし、研修内容を見ると「不動産全般の基礎研修」と「法令改正・税制等に関する研修」の実施率は50%であり、コンプライアンスや営業戦略はともに30%以下に留まっています。

確かに、基礎研修や法令・税制改正についての知識を学ぶことは重要です。しかし、中堅・ベテラン従業者であれば、基礎を正確に理解しており、法令や税制がどのように変更されたかは、所謂「新旧対照表」を確認すれば変更点を速やかに理解できるでしょう。

そのようなレベルの従業者に基礎的研修を強制すると、モチベーションの低下や、時間の浪費による機会損失を招きます。

その代わりに、宅地建物取引業法の運用解釈の解説や、不動産トラブルに関連する裁判例、判決の要旨、問題発生を軽減するためのコンプライアンス教育など、高度な研修を実施するほうがより有意義です。

また、筆者はよく、同業他社から不動産売買契約における特約条項の作成を依頼されますが、これなどは本来、中堅以上の従業者であれば、自身で作成できる能力を有しているべきです。株式会社ミカタが運用するコンテンツ「役所調査のミカタ」では、様々なケースに対応できる特約条項が掲載されています。

しかし、随時修正・更新に努めてはいても作成時点の各種法令に基づく参考資料に過ぎず、契約内容や諸条件によって必ずしも最適な特約であるとは限りません。

中堅・ベテラン従業者に求められるのは、このような特約を自由に作成できる知識であり、それを高めるには、宅地建物取引業法をはじめ、消費者契約法や民法、各種法令上の制限について正確に理解している必要があります。そのような高度なレベルの知見を高めるための研修と、法を曲解して消費者の利益を損わせるような行為を抑止するコンプライアンス教育こそが、中堅・ベテラン従業者に必要な教育訓練なのです。

まとめ

人が、自分の知識が正確かどうかを実感するのは、自ら知識を活用する時ではなく、他者に教える時です。

自分のためだけなら、知識の取得を途中で諦めたり、ごまかしたりすることもあるでしょう。しかし、他者に教えようとする際には、自らの理解が正しいかを再確認し、誤りがあれば正しい知識に修正されます。それこそが学びの本質です。

この点から考えると、OJTを積極的に活用することや、中堅・ベテラン従業者を交代で講師役とし、研修会を開催することは有意義な方法です。しかし、不動産業界では、10名以下の小規模事業所が全体の9割以上を占めており、多くの役職者も実務に携わる「プレイングマネージャー」です。

そのため、業務をこなしながら適切にインプットの時間を確保するのは容易なことではありません。

だからこそ、計画的な教育訓練の策定が不可欠なのです。

教育訓練がなくても自ら学び成長し続ける人材は、いずれ独立するか、より良い条件の企業へ転職する可能性が高いでしょう。優秀な従業者に長く在籍して欲しいと願うのは、経営者に共通する想いです。しかし、実際には、優秀な社員ほど在籍期間の短かいのが不動産業界の特徴です。

そのため、不動産業者は教育訓練を適切に実施し、常に標準以上の能力を持つ社員を育成し続ける必要があるのです。