宅地建物取引業法の研修講師として、受講生に対し「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方に基づいて、同法第31条の3関係に関する解釈は……」などと解説すると、しばしば「解釈・運用の考え方とは何ですか?」と質問されることがあります。

もちろん、このような質問をしてくるのは初任従業者などに限られます。しかし、経験豊富なベテランを含めた受講者に対して、「日頃から宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方に目を通されている方はいらっしゃいますか?」と質問しても、手を挙げる方はほとんどいません。

国土交通省が公開している「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(以下、解釈・運用)」は、宅地建物取引事業者やその従業員が正確に理解しておくべき基本的な指針です。しかし、解釈・運用は法律そのものではなく、あくまで「参考通知」です。

平成12年4月1日施行の、「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法第87号)」により、宅地建物取引業法に関連する通達について、各都道府県への一律な発出が禁止されました。これにより、宅地建物取引業法の解釈や運用が、国民目線で把握しづらくなる懸念が生じました。そこで、国土交通大臣が自ら宅地建物取引業法の解釈や運用を示すために作成されたのが解釈・運用で、それが参考基準として都道府県へ通知されているのです。

国土交通大臣免許を持つ業者に対しては、当然に解釈・運用に基づいて判断がなされます。一方、知事免許に関しては、法令の範囲内で各道府県が自主的に運用することは認められていますが、解釈・運用の考え方を踏襲するのが一般的です。そのため、解釈・運用は、宅地建物取引業法の適用に関して理解を深めるにはかかせないのです。

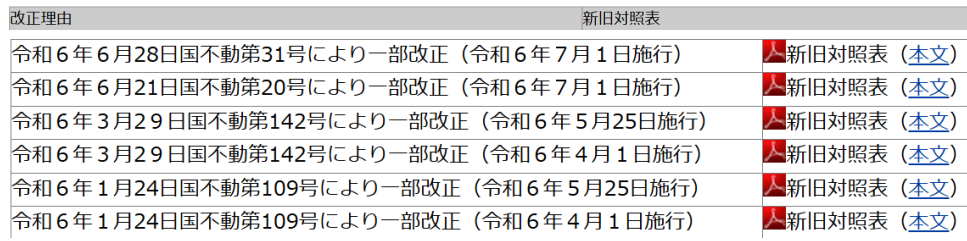

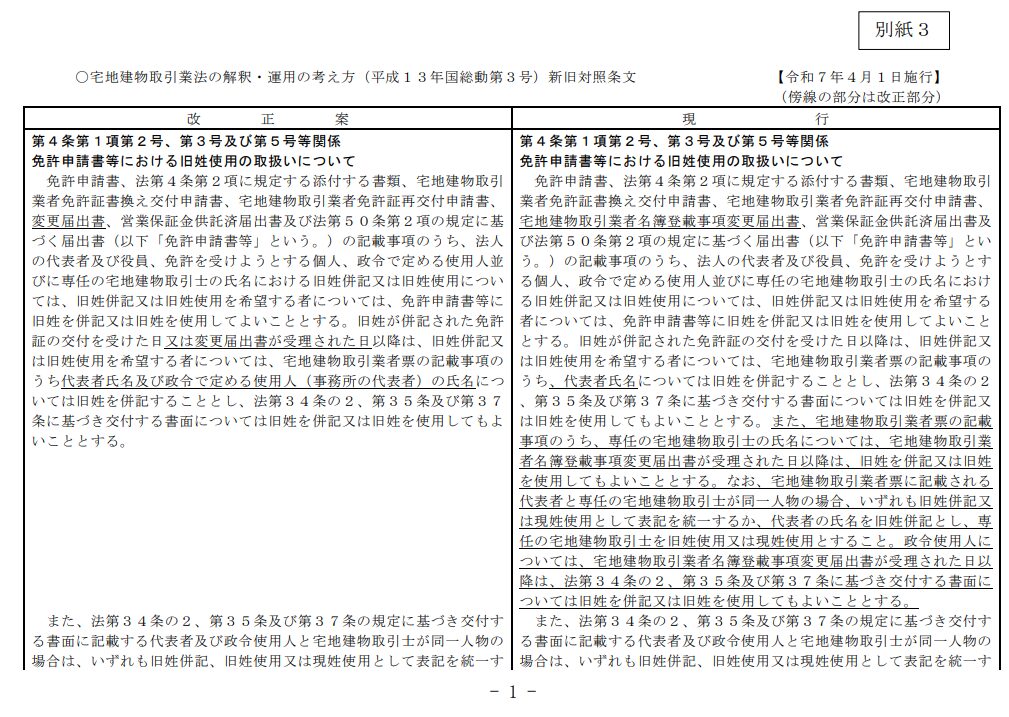

解釈・運用は、法律と異なりあくまで参考のための通知であり、法改正のような複雑な手続きなしに頻繁に改正されます。例えば、令和6年は6回にわたり一部改正が行われました。

執筆時点の最新版は令和7年1月1日施行版ですが、既に令和7年4月1日に改正が予定され、新旧対照表も公開されています。

法条文に慣れていない方には、解釈・運用の内容は非常に詳細で難解に感じられるでしょう。そのため、改正された内容を自ら読み込んでいる人は少ないかも知れません。

今回はなぜ解釈・運用を理解することが重要か、そして昨年改正された法第31条の3第1項関係、特に、『専任宅地建物取引士の専任性』について解説します。

法律家でも条文の丸暗記などしていない

日本は法治国家であり、ありとあらゆる事柄について法が定められています。規則や通達、条例まで含めると、膨大な数になります。それらを全て暗記するには並外れた記憶力と努力が必要です。加えて、毎年新たな法律が施行され、既存の法律も改正されるため、丸暗記にはほとんどメリットがないと言えます。必要な時に該当する法条文を調べることが最も効果的です。

もちろん、どのような法律が存在し、それぞれにどのような条文が規定されているかを大まかに理解しておくことで、調べる際の効率は格段に良くなります。したがって、俯瞰的な知識を持っていることは非常に有益です。

ただし、法律はあくまで定めであり、何らかの問題が発生した場合の解決策が明記されているわけではありません。法律自体の理解は大切ですが、それ以上に重要なのは法律の解釈と運用、そして判例です。

法律は、社会生活における問題を解決し、権利保護と義務の明確化を担っています。しかし、これを適切に使いこなすことで、より良い社会を実現できるのです。

国土交通省が標榜するアナログ規制の見直し

近年、解釈・運用の改正で特に注目された上位5つの項目は、以下のとおりです。

- オンライン取引の解禁

- 押印義務の廃止

- 空家対策の推進

- 媒介報酬の特例規定の拡充

- 宅地建物取引士の常駐義務の廃止(専任取引士の専任性を含む)

このうち、オンライン取引の解禁、押印義務の廃止、空家対策の推進、媒介報酬の特例規定の拡充については、これまで何度も記事で取り上げています。また、他の不動産関連サイトでも広く報じられています。そこで今回は、「宅地建物取引士の常駐義務の廃止」を取り上げます。

常駐義務が廃止された背景には、デジタルトランスフォーメーション(DX)の進展があります。従来のアナログ的手法に固執することは、時代の流れに反するからです。

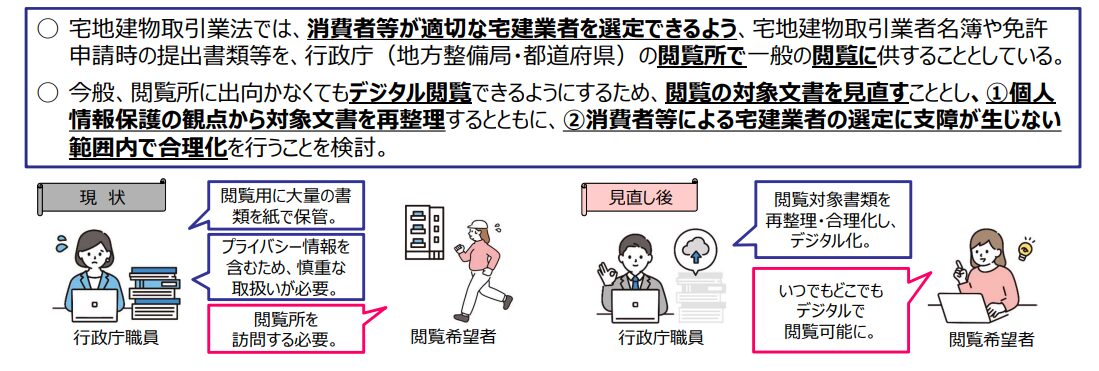

国土交通省は令和5年12月に、宅地建物取引業法におけるアナログ規制の見直しに関する新しい方針を発表しました。主な見直し項目は次の通りです。

①閲覧・提示

宅地建物取引業者名簿や業者票の情報を、デジタルで閲覧可能にする。

②対面講習

法定講習や登録講習の受講申込や実施をオンライン化し、修了証をデジタル化する。

③常任・専任

宅地建物取引士の専任義務に関して、IT技術の進展を踏まえ、専任の宅地建物取引士が他の事務所などの業務を行うことができる場合についてのルールを検討

これらの見直し項目は、執筆時点(2025年2月)で既に実施されていますが、特に「専任取引士の常駐義務廃止」については、不動産業者にあまり認知されていないのが現状です。

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、多くの企業でリモートワークが導入され、IT技術を活用した業務遂行が現実的な選択肢であると認識されるようになりました。この影響も相まって、不動産取引のオンライン化が急速に進み、不動産業者は地理的な制約を受けることなく、日本全国どこでも相談対応や調査、内見、契約、決済が可能になりました。

もちろん、オンライン内見や契約を行うには、事前準備やIT技術に関する基礎知識が不可欠です。しかし、契約当事者と実際に顔を合わせることなく、全ての関連業務が行えるのは事実です。

このような状況を受けて、事務所以外(特定のプロジェクトの実施場所、例:現地出張所など)における専任の宅地建物取引士常駐ルールについて見直す必要が生じたのです。

具体的には、売買や交換、代理、媒介契約の締結時に、「契約を締結する権限の委任を受けた者を置く」または「契約締結権限を有するものが派遣されている」、いずれかの要件を満たすことで、事務所以外の契約締結について、専任取引士の常駐を不要としたのです。

ただし、不特定の契約締結を断続的に行う場合は「事務所」と見なされ、専任取引士の常駐義務が発生します。この点には注意が必要です。

専任取引士の専任性についての解釈

宅地建物取引業法第31条の3では、専任の取引士について次のように規定しています。

『宅地建物取引業者は、その事務所その他国土交通省令で定める場所(以下この条及び第50条第1項において「事務所等」という。)ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない』

この規定に基づき、専任の取引士は原則として、宅地建物取引業を営む事務所に常勤し、勤務時間中はその事務所における業務に専念する必要があります。

しかし、解釈・運用においては、IT技術を活用して適切な業務が行える体制を確保している場合、事務所以外の場所で所定の勤務時間を満たしていれば、要件を満たすとしています。

さらに、宅地建物取引業の業務が行われていない間、一時的に他の業種に従事することも認められています(事務所が兼業している場合など)。これにより、専任の取引士であっても、物理的に離れた他の事務所の宅地建物取引業務を一時的に行うことが可能となりました。

ただし、専任取引士が他社の重要事項説明を副業として行うことは認められていません。例えば、A支店の専任取引士がオンラインで、遠方にあるB支店の重要事項説明を行う場合などがこれに該当します。

事務所ごと、5人につき1人の専任宅建士が必要というルールは変更されていないので注意が必要です。

まとめ

今回は「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」について、特に専任の宅地建物取引士に関する規定を中心に解説しました。冒頭で述べたとおり、法律は一般的なルールを規定したものに過ぎません。

遵法精神を重んじる場合、重要なのは法条文そのものよりも、その解釈や運用方法、さらには裁判でどのように適用され、判断が下されたかです。不動産取引においては、宅地建物取引業法だけでなく、民法、消費者契約法、借地借家法、建築基準法など、多くの法律が関連します。そして、それぞれの法律には、解釈・運用の指針が存在します。

法の条文を読んでも理解が及ばない、あるいはどのように適用されるか分からない場合には、まず解釈・運用に目を通すことで、より現実的な理解が得られます。むしろ、先に解釈・運用や判例六法を確認するほうが、より効率的だと言えるでしょう。

往々にして解釈・運用は難解な文章で記載されていますが、日頃から慣れ親しむことで業務を円滑に進められます。

不動産取引に関わる実務家にとって、法の解釈と運用を深く理解することは不可欠であり、日々の実務においても役立ちます。