2025年1月29日、風俗店として使う目的で東京都内のマンションを不正に借りようとしたとして、38歳の不動産仲介業者と、アリバイ会社をうたう33歳のグループリーダーら3人が逮捕されました。彼らには、勤務先を偽造した保険証などの画像データを管理会社に送った疑いが持たれています。

警視庁の調べによると、媒介業者は、水商売に従事している顧客の入居審査を通すため、「過去7年間でおよそ500回以上、偽造を依頼した」と供述しています。

本件に適用される罪名は複数考えられます。具体的には、刑法第159条「私文書偽造等」、刑法第161条第1項「偽造私文書等行使」および第2項「電磁的記録不正作出及び併用」、さらに刑法第246条「詐欺」などが挙げられます。これらの罪名は単独で成立する場合もあれば、複数の罪名が併合罪として成立する場合もあります。罪名の適用や刑罰の判断については、具体的な状況や動機、行為の悪質性などによって異なります。

最終的な判断は司法機関が行いますが、代表者や役員などが直接関与して禁錮以上の刑に処された場合、不動産業者の免許は宅地建物取引業法第66条第1項の規定に基づき取り消されます。その後、刑の執行を終え、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年間を経過しなければ、免許の再取得はできません。このように、「バレなければ良いだろう」といった軽い気持ちで偽造書類を使用すれば、重大なペナルティが科されることになるのです。

不動産業者が直接書類を偽造した事例は多くありませんが、賃貸契約においては、アリバイ会社が作成した偽造書類が提出されることは珍しくありません。また、書類の偽造は依頼せずとも、顧客の在籍確認を通過させるためにアリバイ会社を利用している不動産業者は多く存在します。実際、インターネットで検索すれば、「審査通過率業界No1」などを標榜するアリバイ会社が数多く見つかります。

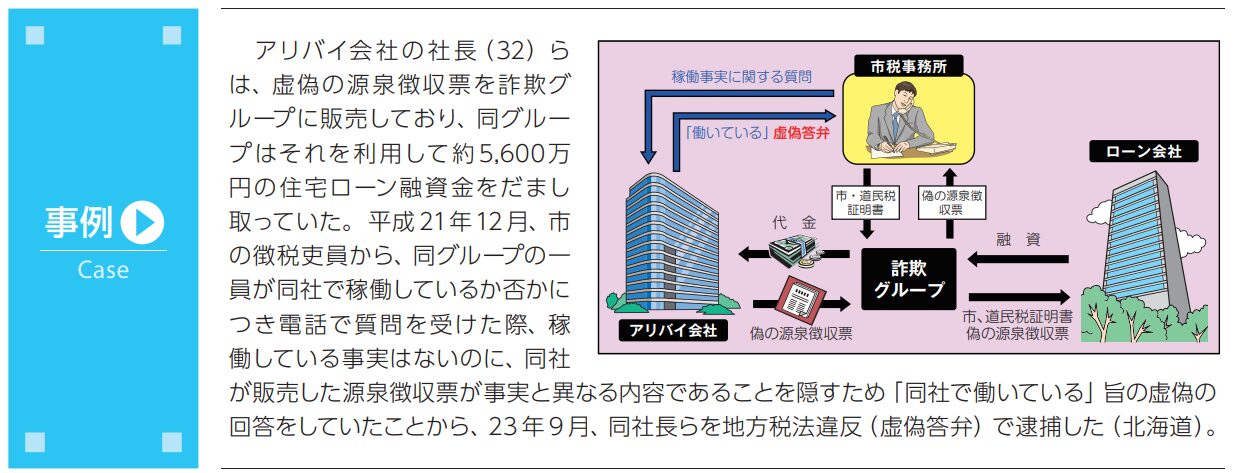

アリバイ会社の多くは、架空の会社やペーパーカンパニーを紹介するのではなく、実在する会社の名前を使い、さらに、税法上の知識を有するスタッフが源泉徴収票や給与明細書などを作成しているから、違法性はないと喧伝しています。しかし、不動産業務に携わる皆さんならお分かりの通り、勤務していない会社に在籍していると見せかけ、必要書類を偽造して家賃保証会社や賃貸オーナーを欺く行為は、すべて違法行為です。

アリバイ会社が関与している場合、偽造書類を提出して賃貸契約を結んだ契約者本人も詐欺罪などに問われる可能性があります。

不動産業者には、偽造された不正書類を見抜く義務と、犯罪を未然に防ぐ道義的責任があります。

水商売の従業者が部屋を借りるためにアリバイ会社を利用しているケースはまだ軽妙ですが、反社組織、例えば、暴力団や流動型犯罪グループ、いわゆる「トクリュウ」の拠点などに利用されるケースも懸念されます。そのため、不動産業者には偽造された不正書類を見抜く目が必要不可欠です。

今回は、アリバイ会社の実態と、偽造される書類の種類、そしてそれらの不正を見抜くための方法について解説します。

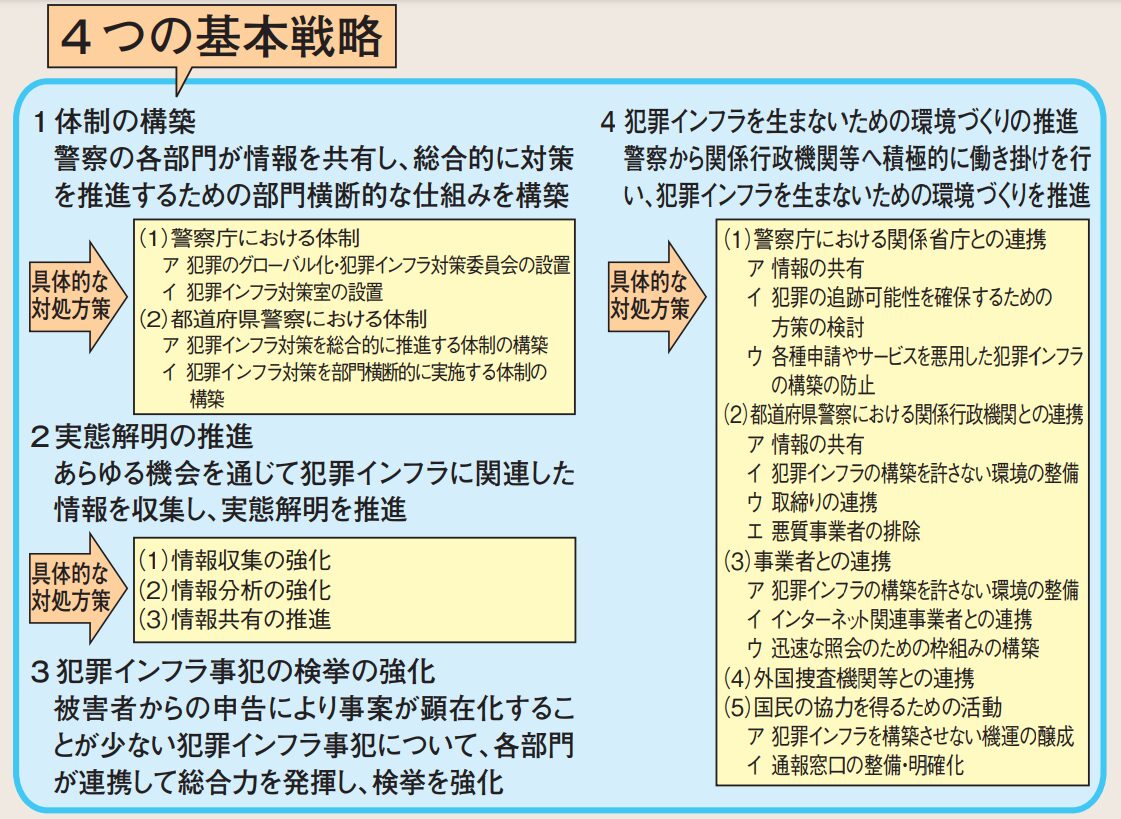

捜査手法は強化されている

現在、警察は将来的な国の治安を見据え、関係機関や団体などと連携し、総合的な犯罪インフラ対策を推進しています。この取組には、不動産業者の多くが加盟している各保証協会も参加しています。

賃貸や売買に関わらず、不動産業者は顧客の個人情報を取り扱います。さらに、事務所や住まいを斡旋する業務を通じて、犯罪収益移転防止や反社会的勢力の排除を実現するために、コンプライアンス体制の確立が不可欠です。しかし、筆者の知る限りでは、依然として多くの不動産業者がアリバイ会社を利用している実態があります。

例えば、関東以北最大規模をほこる歓楽街「すすきの」近隣では、水商売に従事する顧客に部屋を斡旋するため利用されています。

アリバイ会社の利用について指摘すると、しばしば「顧客が正直に申告すると部屋を借りられない場合が多いため、必要悪として推奨している」と反論されることがあります。また、「賃貸オーナーにとっても部屋が埋まり収入が確保されるため、双方にメリットがある」といった意見もよく聞かれます。

しかし、こうした行為は発覚すれば免許取り消しのリスクを伴います。それを理解した上で確信的に行われることが多く、アリバイ会社の利用が「慈善行為」であると主張するなら、それ以上の議論は無意味です。

しかし、アリバイ会社のホームページを閲覧して、不正な在籍確認や偽造された各種証明書類が適法だと誤解することがあってはなりません。この誤解を正す必要があります。

繰り返しになりますが、アリバイ会社に在籍確認を依頼して家賃保証会社などを欺く行為や、賃貸借契約や融資申込書類として偽造書類を提出することは、いずれも違法行為です。

不動産業者は、これらの違法行為に加担してはなりません。

アリバイ会社はどれくらい存在している?

試しに、インターネットで「アリバイ会社」を検索し、そのホームページを閲覧してみてください。

サービス内容や対応エリア、アリバイ工作が適法である理由などが豊富に記載されていますが、会社概要や代表者名、所在地が記載されていない会社の多いことに気が付くでしょう。

また、特定商取引法に基づく情報が掲載されている場合でも、代表者名ではなく苗字ランキングで上位に位置する責任者の苗字のみが表記されているはずです。これらの多くは、会社名を名乗っているものの法人格を持たず、法人税も納付していない幽霊会社です。責任者名が苗字のみで記載されているのも、摘発を受けた際に逮捕される人物を特定しにくくするための手口です。

これらの情報を知るだけで、アリバイ会社の存在が適法ではないことは容易に理解できるでしょう。

では、アリバイ会社は日本でどれくらい存在しているのでしょうか。

残念ながら、警察庁が公開している情報を見ても、正確な件数は把握されていないようです。そもそも、法人格を持たない幽霊会社で、摘発の危険性を予見すればすぐに所在や商号を変更します。また、来店型ではなく、電話とインターネット環境さえあれば日本全国どこでもサービスを提供できるため、実態の解明は非常に困難です。

覚えておきたい偽造される書類の種類

アリバイ会社が偽造を請け負う書類は多岐に渡ります。具体例としては、次のような書類があります。

◯給与明細書

◯源泉徴収票

◯在籍証明書

◯内定証明書

◯勤労証明書

◯雇用証明証

◯現況届出書

また、公にはされていませんが、健康保険証や住民票、パスポートなどの公的書類についても偽造を請け負っているケースが確認されています。

「私文書偽造等」の法定刑は、刑法第159条に基づき、3ヶ月以上5年以下の懲役とされています。しかし、「公文書偽造等(刑法第155条)」はさらに厳しく、1年以上10年以下の懲役です。

さらに、公文書を変造しただけでも、刑法第155条第2項により、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金が科されます。

偽造された書類を使用した場合も、偽造や変造に加担したのと同様の刑罰が科されることがあるため、注意が必要です。

私文書と公文書、いずれにおいても偽造、改竄、使用に対して罰則が科されることを理解し、また「偽造には加担していない、単に利用しただけ」との言い訳は通用しないことを肝に銘じておく必要があるのです。

不正書類はどう見抜く

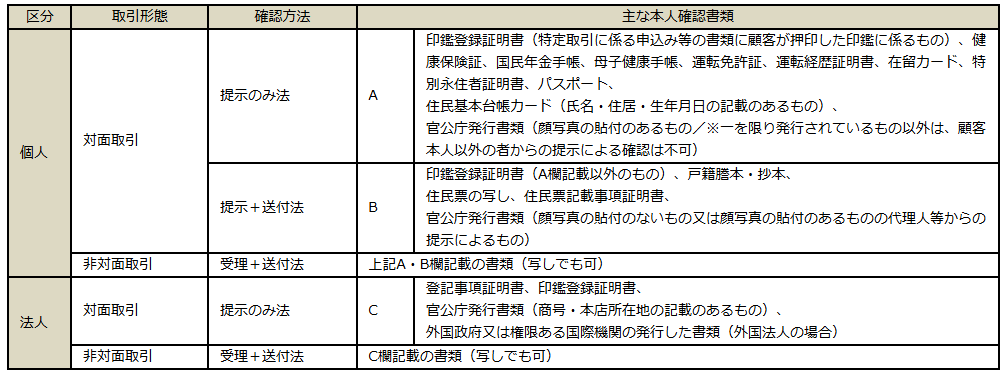

偽造による被害を防ぐためには、まず本人確認を徹底することが重要です。犯罪収益移転防止法では、宅地建物取引業者に対し、顧客に次のような本人確認書類の提示を求めて確認することを義務付けています。

運転免許証やマイナンバーカード、健康保険証、パスポートに加え、市役所が発行する住民票や戸籍謄本、印鑑証明書なども本人確認に用いられます。また、収入証明書としては、税務署が発行する納税証明書が挙げられます。

運転免許証や住民票、印鑑証明書の真贋判定方法については、『不動産会社のミカタ』に寄稿した記事をご参照ください。

記事では詳細に触れていませんが、マイナンバーカードは照会番号(ICチップを開くための券面記載番号)を入力し、電子署名検証を行うことでICチップ内の情報改竄をチェックできます。パスポートも同様に、ICチップ内のデータを表示し、券面記載事項と比較することで真贋判定が可能です。

ただし、ICチップを利用した真贋判定には専用のID確認システムが必要となります。そのため、公的書類の原本を提出させ、それをコピーしたうえで、「けん制文字」や「偽造防止検出画像」を確認し、必要に応じて証明書交付センターが運営する問い合わせサイトにアクセスし、表示されたスクランブル画像の表示と券面記載事項を照合するほうが、簡単かつ実務的でしょう。

公的書類には、前述のように様々な改竄防止措置が講じられていますが、問題は源泉徴収票や在籍証明書などの私文書です。

勤務状況について虚偽の回答をすること自体、違法性の高い行為です。さらに、架空の源泉徴収票などを作成し、それを使用すれば、作成者と使用者いずれに対しても刑事罰が適用されます。しかし、在籍確認の答弁が虚偽であるか、または発行された私文書が実態の伴わないものであるかを見抜くことは容易ではありません。

したがって、書類の真贋に頼るよりも、当事者に質問を投げかけ、不審な点がないか確認するほうが効率的です。例えば、勤務先が貿易関係の会社である場合、次のような質問をすると有効です。

◯「主な取引先と担当者名を教えてください」

◯「貿易に関する最新動向を知るには、どのような情報源を利用していますか」

このような質問に対して、挙動が不審な場合や、「部署が違うのでよく分かりません」、「事務職なので実務には関与していません」などの曖昧な回答が返ってくることがあります。その際には、矛盾点や不自然な点を意識しながら、さらに質問を重ねることが重要です。

質問を続けることで相手が返答に窮し、その結果感情的に反応する可能性はあります。しかし、疑わしいまま取引を進め、犯罪行為に関与してしまうリスクを考えれば、慎重な確認は不可欠です。

実際に、なりすましを見抜けなかった媒介業者に対し、損害賠償の支払いを命じた判例(東京地裁・令和3・10・27)も存在します、このようなリスクを回避するためにも、疑わしい場合は徹底して確認を行う必要があるのです。

まとめ

アリバイ会社が反社組織に該当するかどうかについては、業務内容によって見解が分かれるため、一概に判断することはできません。反社会的勢力とは、社会秩序やルールを無視し、違法な活動を行う集団や個人を指すからです。

勤務照会に対して虚偽の回答を行うこと自体は法的に曖昧な部分もありますが、虚偽の書類を作成し、それを用いることは明確な違法行為です。そのため、虚偽の書類作成を請け負うと公に喧伝している会社は、反社組織と見なされる可能性があります。

暴力団対策法(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律)は、公安委員会が指定した暴力団にのみ適用される法律ですが、各当道府県では『準暴力団』などの組織を取り締まるための施策を強化しています。反社会的組織の撲滅に向けた取組は年々強化されており、不動産業者がこれらの組織と関係を持つことは、社会的信用の喪失や法的リスクを招く可能性があります。

虚偽の書類提出を『必要悪』と考えるべきではなく、アリバイ会社を利用しないという強い意識を持つことが重要です。適法かつ健全な事業活動を徹底し、リスクを回避する姿勢を貫くことが求められるのです。