卒業シーズンを迎え、来月からは真新しいスーツに身を包んだ新社会人が通りを闊歩する時期になります。その姿を見ると、若かりし頃の自分を思い出し、心機一転、頑張ろうという気持ちが湧いてくる方も多いのではないでしょうか。

4月からは新人研修も始まります。平均して従業者数が多いとはいえない不動産業では、勤続2~3年の中堅社員が研修担当に指名されるケースも多く、指導方法や方針で頭を悩ませられる方も多いでしょう。

私も不動産会社から依頼を受け、新人研修を手掛けています。初回の講義では特に「不動産業者の社会的役割」と「遵法精神」について、しっかりと説明するように心掛けています。

その際、よく受講者に「なぜ不動産業を選んだのか」、「どのような点に魅力を感じたのか」などを質問しますが、ほとんどの場合、当たり障りのない答えが返ってきます。

しかし、歓迎会などの場では、本音が垣間見えることがあります。その中でよく聞くのが「報酬の高さに惹かれた」というものです。私自身も不動産業界に入った理由が報酬であったため、この動機自体は恥ずかしいものではないと思っています。むしろ、「儲けたい」という理由で不動産業に飛び込むことは立派な動機となり得ます。

ただし、不動産業では歩合制が多く採用されており、報酬は契約件数と比例するのが一般的です。高額物件を中心に扱えば、少ない取引件数でも高収入を得ることは可能ですが、新人が高額物件を担当するのは難しいのが現実です。

まずは、報酬を意識せず契約件数を積み重ね、経験を積むことが何より大切です。

そのような話をすると、受講者からよく「一流の営業になるためには、どのようなスキルを身につければ良いか?」と質問されます。この質問に対する答えは簡単ではありません。まず「一流の不動産営業」であると判断するための定義を、明確にする必要があるからです。

売上件数や報酬だけで判断するなら、虚偽の説明を行ったり、恫喝を交えたりして契約を結ぶ営業マンも一流となってしまいます。最近、悪質な点検商法を行っていたトクリュウ(匿名・流動型犯罪グループ)の実質的経営者が逮捕されましたが、報道によれば、ケースごとの詳細な対応話法が記載されたマニュアルを準備して、それを暗記させ業務に従事させていたとのことです。また、SNSで札束や高級外車の写真を掲載し、「教育システムがしっかりとしているので、3ヶ月で年収1千万円も可能」と謳い、従業者の勧誘を行っていたようです。

このような手法であっても、収入だけで見ると成功した営業マンとして認識されてしまう場合があります。

しかし、我々が目指すべき一流の営業は、顧客に対して誠実で信頼できる対応を行い、法令を遵守し、長期的な信頼関係を築ける営業です。そのためには、高い倫理観と専門知識を持ち、本当の価値を提供できなければなりません。そのような観点から言えば、不動産業に30年以上従事している私自身、道半ばです。

今回は主に初学者に向けて、一流の不動産営業となるために必要な資質と知見について解説します。

一流の定義

一流を目指すためには、その定義を明確にする必要があります。辞書を紐解けば、「第一等の地位であること」、「一つの流派、流儀」、「流儀が独自であること」と記載されていますが、主観的には何とも腑に落ちる説明ではありません。

冒頭で述べたように、契約件数や収入だけを判断基準とするのでは不足です。一流の評価は第三者の判断に依存するものであり、自ら名乗るものではありません。そもそも、具体的な定義は存在していないのです。

そこで本稿では、常に顧客の利益を考えて行動し、日々の情報収集を怠らず、必要な知識を学び続ける営業を「一流」と定義します。実績が不足しているように感じるかもしれませんが、顧客の利益を第一に考え、知識を深め続けることで、実績は必ずついてきます。

一流の不動産営業となるには、基本となる資質が重要です。辞書によれば、資質とは人が持っている特性や性格、能力、またはその人の本質的な素質を指すとされています。

言い換えれば、生まれつきの性質や天性の素質とも言えるでしょう。「それでは、素質がなければ一流にはなれないのか」と思われるかもしれません。しかし、努力によって成長することは可能であり、自身の才能を活かしながらスキルを磨くことで、一流の営業マンに近づけます。

研修でよく、顧客に対して「入社して半年なので、まだ不動産について右も左も分かりません。でも、努力だけは人一倍しますので宜しくお願いします」と挨拶する新人営業マンの事例を紹介します。

初々しさを売り込む意識や、失敗を大目に見て欲しいという考えが背景にあるのでしょうが、顧客に対してプロフェッショナルとしての信頼感を与えるべき立場であることを理解していない点で、非常に失礼だと解説します。

プロの世界で努力は当然のことです。努力を怠るような人間はプロになれず、アマチュアのままで終わってしまう可能性が高いでしょう。

例えば、一流と呼ばれるアスリートは、素質を最大限に活かすため、たゆまぬ努力を続けた結果、世間から一流と認められるのです。しかし、どんな評価を受けても、そこで満足して足を止めることはありません。才能がある人間は無数に存在し、絶対的な王者など存在しないことを理解しているからです。

これは、アカデミックな世界でも同様です。例えば、ノーベル物理学賞を受賞した学者がその後も研究を続けるように、優れた成果を得ても、次の目標に向かってさらに努力を続けます。

このように説明すると、意気消沈する受講者も多いのですが、私たちが目指すのは一流の営業マンです。必要とされる素養は、コミュニケーション能力や問題解決能力、柔軟性や話法など、努力によって成長させられるスキルです。

当意即妙ができる能力は素質に左右される部分もありますが、営業マンは必ずしも滑舌の良さを必要としません。むしろ、顧客の声に耳を傾け、ニーズに応じた的確なアドバイスを提供する姿勢が評価されることは多いのです。

「知っている=理解している」ではない

研修中、例えば「電子契約の問題点についてご存じの方はいますか?」と質問すると、弁舌さわやかに、理路整然と説明できる方がいらっしゃいます。中途採用の方に多い傾向ですが、時折、説明内容に違和感を覚えることがあります。

それは、インターネットでよく見られる論説が、そのまま用いられているように感じるからです。つまり、自分の意見が反映されていないのです。

無論、顧客のいかなる質問にも即座に応じられる能力は、しばしば一流の条件と見なされます。しかし、膨大な情報を記憶しても、それは単に『よく知っている』という状態に過ぎません。

情報入手の手段が限られていた時代には、記憶力が重要な要素でした。しかし、現代ではスマートフォンを使って、簡単に情報を検索できます。そもそも、現代ではテレビや新聞のようなマスメディアのニュースから、ネットニュース、ブログ、SNSなどを通じ、意図して収集しなくても、毎日膨大な情報が流れこんできます。

このような時代、重要なのは入手した情報を、選別して必要なものだけを集める能力、そして収集した情報について自ら考える能力です。

インターネットや情報技術の普及により、一般の方と専門家の間における情報格差は確実に縮小しています。しかし、情報の信憑性、専門性、そして情報へのアクセス格差は依然として存在し、情報の解釈に必要な基礎知識にも差があります。

そのため、一般の方に対する情報リテラシーの啓蒙と、分かりやすい情報伝達の能力が、これまで以上に求められています。分かりやすく説明するためには、自らの理解を深める必要があります。知っているつもりの状態では、想定外の質問に対応することはできません。そして、顧客からの質問は、えてして想定の上を行く場合が多いのです。

受け売りの知識では、そのような質問に対応することは難しいのです。そのため、知っていることと理解していることは違うと認識し、理解を深めることに尽力するのです。これが、一流営業への近道です。

具体的な知識やスキルを教えてください

前半では主に一流となるための心構えについて解説しましたが、それでは具体的に、どのような専門知識やスキルが必要となるのでしょうか。

一流となるためには、少なくとも以下の心構えや能力を高める必要があります。

●不動産関連知識:不動産関連法規、税制、金融、建築など幅広い知識を有し、それを分かりやすく伝える能力

●情報収集:常に最新情報をアップデートし、専門性を磨き続ける意欲

●把握力:顧客のニーズを丁寧にヒアリングし、潜在的課題を把握する能力

●コミュニケーション力:多様な価値観を持つ顧客と円滑にコミュニケーションできる能力

●共感力:顧客の立場に立ち、共感して対応できる能力

これらの基礎的な能力を成長させたうえで、次のような課題解決能力を磨くことが求められます。

B. 顧客のライフスタイルや価値観に合わせた、最適な提案ができる能力

C. 地域社会の問題解決に寄与できる、不動産活用モデルの創造・提案をできる能力

これらを完全に身につければ、自然と、周囲から一流の不動産営業と認められるでしょう。

まとめ

2019年、国土交通省は社会資本整備審査会産業分科不動産部会において、不動産業の持続的発展を確保するため、官民共通の指針として、「不動産業ビジョン2030~令和時代の『不動産最適活用』に向けて(以降、不動産業ビジョン2030)」を策定しました。

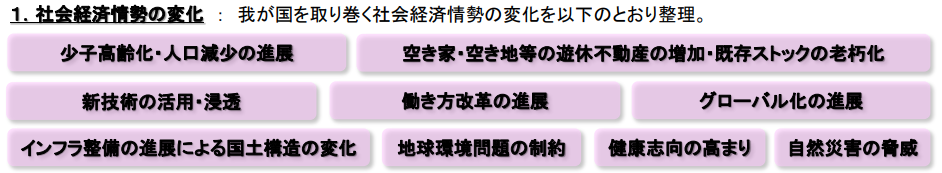

不動産業ビジョン2030では、不動産業を取り巻く市場環境として以下の要素が挙げられています。

策定から6年が経過し、その間、社会経済情勢の変化に対応するために、電子契約の解禁や相続不動産の登記義務化、新築時や大規模改装時における省エネ基準の適合義務化など、数多くの法改正が行われました。

さらに、空家等に係る媒介報酬規制が見直されるとともに、媒介業務以外の関連業務範囲が明確にされ、不動産コンサルタントや空家管理などの業務で報酬を受け取れる(媒介契約とは別途に、契約の締結が必要)ことが広く認識されるようになりました。

これらの変化から、不動産業者は単に不動産を媒介するだけではなく、顧客のライフスタイルや地域社会の未来を創造するパートナーとしての役割が求められています。それを実現するためには、高度な専門性を備えることが不可欠です。

特に営業の役割が大きい不動産業界では、この高度な専門性を営業一人ひとりが身につけることを求められます。それには、常に変化を続ける社会に対応し新たな価値を生み出すために必要な知識を、学び続ける姿勢が欠かせません。

激動の時代において生き残るためには、一流を目指す努力、もしくは一流であるとの自覚を持って仕事に取り組むことが求められるのです。