世界気象機関(WMO)からは、定期的に暴風雨や洪水、干ばつなど、気象災害による死亡率や経済的損失に関するデータが公開されています。

そのデータによると、1970年から2019年の50年間で、異常気象による災害発生件数は当初の5倍近くまで増加しています。

異常気象の多くは、気温や気象パターンの長期的な変化に起因する「気候変動」によるものとされていますが、その要因の一つとして地球温暖化の影響があるとの見解は、世界的に広く受け入れられています。地球温暖化の防止は、世界各国が取り組むべき急務の課題なのです。

にもかかわらず、アメリカは大統領の交代とともに、地球温暖化対策の国際的な枠組みである「パリ協定」から、2026年1月を目処に再び離脱することを発表しました。この発表に対し、日本は橘官房副長官を通じて、「気候変動は人類共通の待ったなしの課題であり、温室効果ガスの主要排出国を含むすべての国の取組が重要であることに変わりはない」との立場を示しています。

日本でも、近年は積雪地帯ではない地域で大雪が降ったり、夏の猛暑が続いたりした影響で、「最近、気候がおかしくない?」という会話がよく交わされます。しかし、それは気のせいではありません。

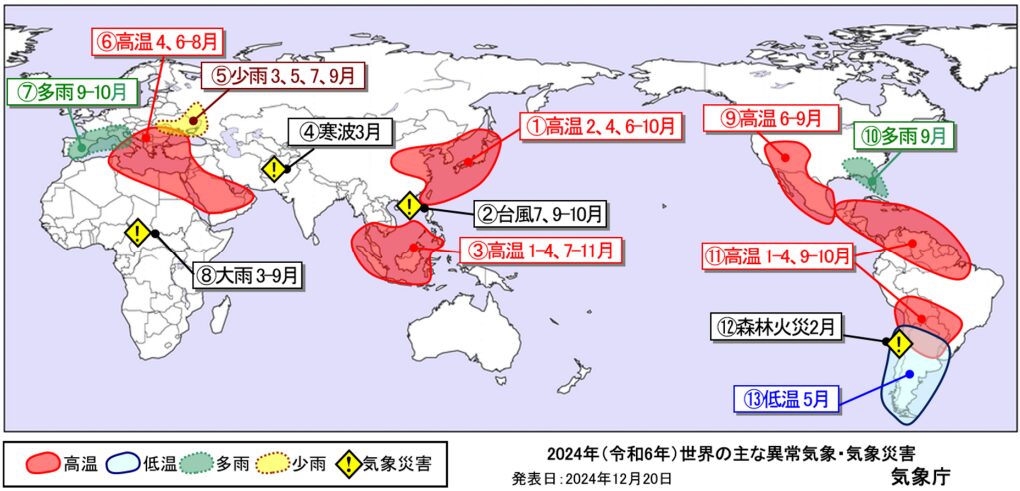

気象庁は毎年、『世界の主な異常気象・気象災害の概要』を公開していますが、例えば昨年(2024年)でも、鹿児島や愛知県をはじめ、世界規模では韓国、中国、フィリピン、インドネシア、アフガニスタン、ロシアなどで異常気象が観測されています。

地球温暖化を防止するためには、温室効果ガスの発生を削減する必要があります。温室効果ガスとして最も知られているのは二酸化炭素ですが、厳密には『地球温暖化対策の推進に関する法律』において、温室効果ガスは以下の7つの物質と定義されています。

なお、気象庁によれば、人為起源の温室効果ガス排出量のうち、76%が二酸化炭素であるとされているため、二酸化炭素排出量の抑制が地球温暖化防止に大きな影響を与えることは間違いありません。

二酸化炭素増加分の約4分の3は、化石燃料の燃焼によるものです。

原発の停止以降、供給される電力は火力発電に依存していることから、民間としては、電気の使用量を削減することで温暖化防止に貢献できます。消費量を削減するためには、使用者の意識改革も重要ですが、住宅の断熱性能向上や高効率設備機器の導入によっても削減可能です。

私たち不動産業者は、こうした観点も踏まえて、顧客に適切な住宅を紹介することによって、間接的にではありますが温暖化防止に貢献できるのです。

パリ協定は「世界の平均気温上昇を産業革命以前と比べて1.5℃までに抑える」ことを目標にしていますが、仮にこの目標が実現できても、気候変動の影響を完全に回避することはできません。地球の気候を産業革命以前の状態に戻すことは、現実的な見解として不可能に近いのです。

したがって、私たち不動産業者は、温室効果ガスの発生抑止に貢献できる住宅の提供とともに、気候変動による大規模災害発生時に、自らの役割として何ができるかを模索する必要があるのです。

本稿では、大規模災害発生時における宅地建物取引業者の役割について解説します。

二酸化炭素は本当に増加しているのか

地球温暖化を防止するために不動産業者が果たすべき役割は非常に大きいものです。しかし、時には「本当にそれほど二酸化炭素が増加しているのか?」と懐疑的な声が上がります。

実際、いまだに「地球は温暖化していない」や「温暖化しているとしても、それは人為的要因が原因とはいえない」といった温暖化懐疑論が根強いのも事実です。

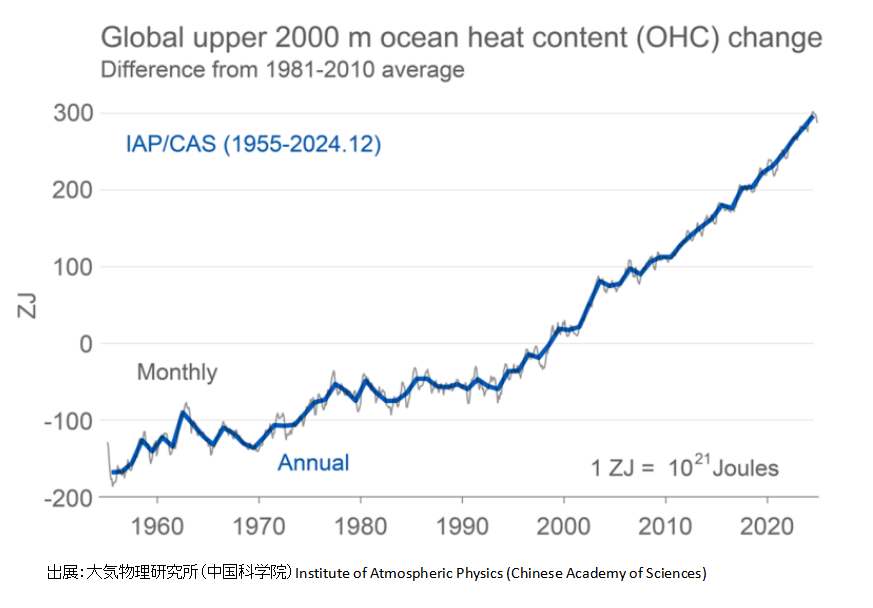

例えば、アメリカはパリ協定の脱退理由として、火力発電所閉鎖による雇用問題や不均衡な負担割合を挙げ、温暖化にも懐疑的な立場ととっています。しかし、最新となる2025年の世界気象機関(WMO)による報告書では、海面の上昇率に関するデータを公開し、その原因が主に海水の熱膨張と氷床の融解であり、地球温暖化の影響によるものと推定しています。

また、国際連合の「気候変動に関する政府間パネル(IPCC)」は、1990年以降、地球温暖化に関する議論を重ね、2007年には「温暖化を疑う余地はない」と結論付けました。さらに、2013年の第5次報告において、「温暖化は人類活動によって生じている可能性が極めて高い」としています。

もちろん、温暖化の原因に関して断定しきれない点は残されていますが、それを証明するのは極めて困難と言えるでしょう。

不動産業者はこのような科学的な知見を理解し、顧客に説明することが求められます。

災害発生時における不動産業者の役割

災害が発生した際、不動産業者の役割としては、入居者の安否確認、避難支援、被災建物の修繕手配、火災保険や地震保険の申請手続き、自治体と連携しての住宅提供などが挙げられます。

災害の影響が収束しつつある時、政府は、避難所で生活している被災者が速やかに生活を始められるよう「応急仮設住宅」の確保に関する指示を発令します。応急仮設住宅には、新たに建設される「応急建設住宅」と、民間住宅を借り上げて提供する「応急借上げ住宅(みなし仮設住宅)」の二種類が存在します(地域によっては、用途廃止した公営住宅が提供された事例もあります)。

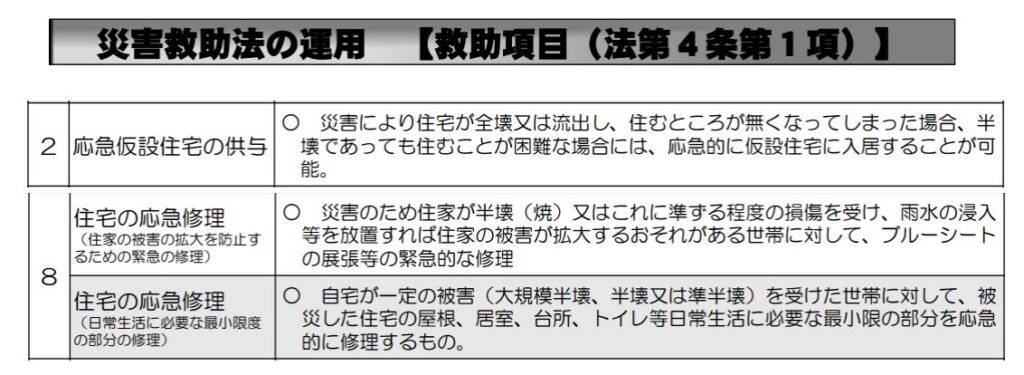

災害に対しては、国や地方公共団体、日本赤十字社、その他の団体及び国民が協力し、応急的に必要な救助を行い、被災者の保護と社会秩序の保全を図るため『災害救助法』が制定されています。この法の下で、応急仮設住宅の供与や住宅の応急修理などが規定されています。

寒さや暑さの厳しい一時避難所、たとえば体育館などの堅い床の上で眠らざるを得ない方々には、一日でも早く仮設住宅に入居してもらう必要があります。

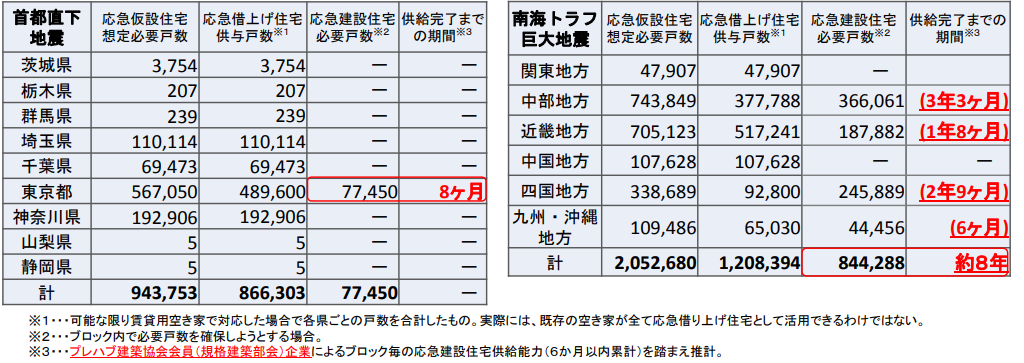

しかし、日本には応急建設住宅を建築しても、大量の応急借上げ住宅を活用しなければ対応できない地域が存在しています。さらに、建築期間についても留意する必要があります。応急建設住宅には、単身用(6坪)、小家族用(9坪)、大家族用(12坪)などの種類があり、建築工期が短いプレハブ住宅の採用率が高くなっています。しかし、一戸あたりの費用限度は6,775,000円以内と定められており、かつプレハブ建築協会会員企業による応急建設住宅供給能力を考慮した場合、東京都では供給完了まで8ヶ月、中部地方では3年3ヶ月もの期間が必要と試算されています。

地域によっては、長期化する一時避難所生活が被災者に大きな不安と負担を与えます。これを避けるためには、「応急借上げ住宅」の提供について、不動産業者が力を発揮する必要があります。

住宅需要に迅速に対応するためには、最新かつ正確な物件情報の把握と提供、被災者等のニーズと物件のマッチング、迅速な手続きが求められます。しかし、これらの業務を行政が一手に担うことは困難です。

そのため、地域の不動産業者が行政と連携し、物件所有者や業者間の密接な連携を通じて、迅速に応急住宅の提供を行うのです。これこそが、地域社会に貢献し、安全で安心な住まいを提供するという、不動産業者が果たすべき役割の一つだと言えるでしょう。

理解しておきたい応急仮設住宅の問題点

前述したように、応急建設住宅一戸あたりの建築費は6,775,000円以内とされていますが、実際には、1LDK(6坪)が168万円、2LDK(9坪)が206万円、3Kが(12坪)244万円(いずれも平成31年2月時点の標準価格)程度で建築されています。

この価格で建築できる建物の断熱性能や遮音性は、ほとんど期待できません。そもそも、応急建築物であるため、性能基準が定められておらず、耐用年数は7年間で設定されています。

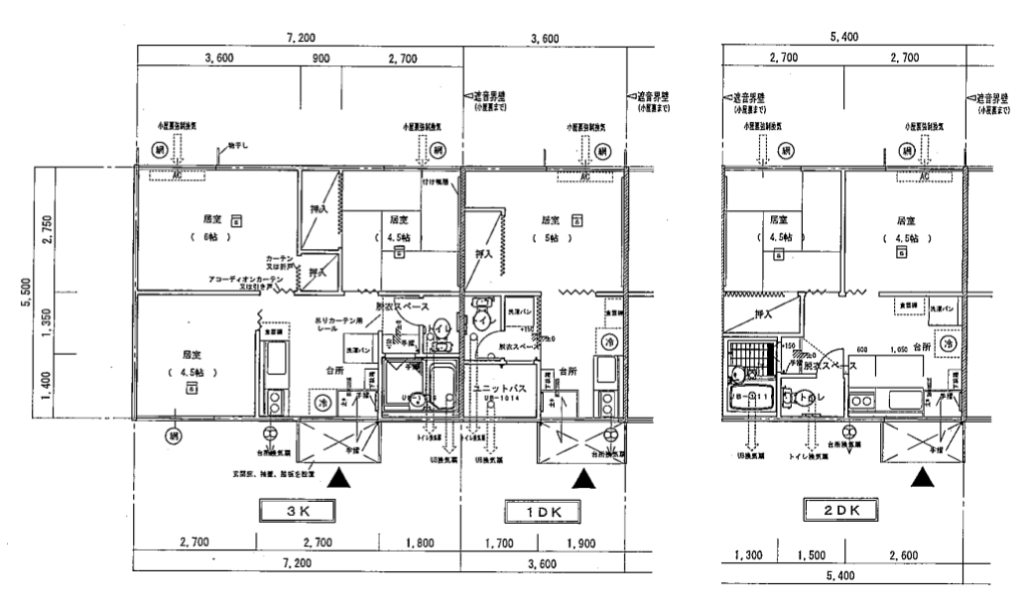

応急建設住宅は、全国一律で提供できるよう、標準仕様書と平面図が示されています。

応急建設住宅は建築費用を抑えるために、長屋方式で建築されることが多いのですが、この方式では遮音性が低いため、隣接する仮設住宅間で「音」に関するトラブルが頻発していることが指摘されています。

応急建設住宅の居住性については、さまざまな研究機関で調査・検証が行われています。たとえば、2017年の日本建築学会では、「東日本大震災後における避難者の住環境に関する研究」が報告されています。それによると、プレハブ仮設住宅の不満率は7割に達している一方、応急借上げ住宅では不満が3割弱にとどまっています。後者は、一般的な賃貸居住者の不満率とほぼ同程度であり、その居住性の違いは明らかです。

応急建設住宅の建築は、必要とする全ての方に住宅を提供するためには不可欠ですが、その性能や居住性、プライバシーの確保については限界があり、多くの問題を抱えています。そこで、可能な限り「応急借上げ住宅」の提供を実現することが重要です。

これにより、被災された方々に対して早期に安心・安全な住まいを提供でき、不必要な建築費用の支出を抑制し、復興予算をより効果的に転用することが可能となるのです。

日頃からの備えが重要

応急借上げ住宅の契約については、契約書の様式や手続きフローが定められているため、迅速に対応するためには日頃からの備えが不可欠です。

賃貸型応急住宅に関する参考様式については、応急修理関連書式を含め、国土交通省が公開しています。

https://www.cbr.mlit.go.jp/kensei/jutaku_seibika/sankoyoshiki_chintai.htm

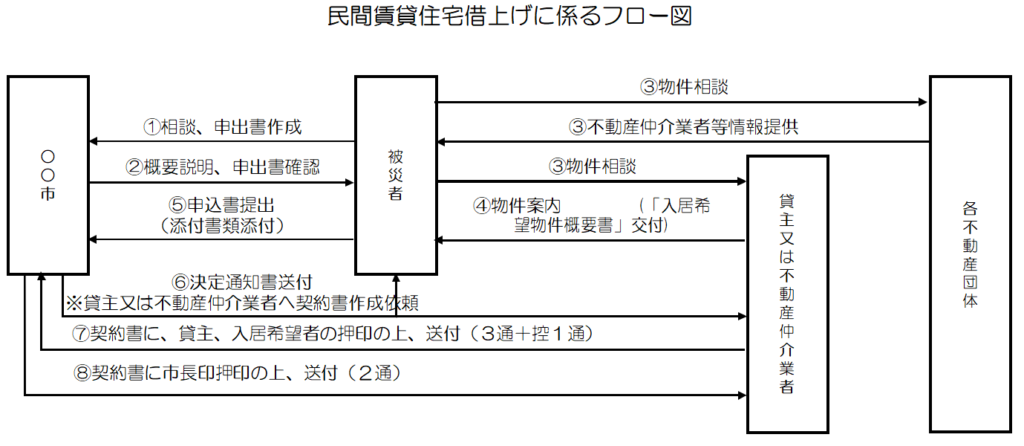

たとえば、被災者から応急借上げ住宅として借り受けたいと打診されても、原則として、以下のフローに従って対応する必要があります。ただし、取扱件数が多い場合は、宅地建物取引業者が直接受付することを認めた事例もあるため、参考様式の確認を含め、事前に都道府県へ確認することが重要です。

通常、被災者は自ら応急借上げ住宅の候補を探し、その後、都道府県に対して供与の申し込みを行います。行政は、対象物件が応急借上げ住宅の適合要件を満たしているかを審査し、問題がなければ不動産業者に「決定通知書」を送付します。

賃貸借契約が締結できるのは、この決定通知書が届いてからである点に注意が必要です。

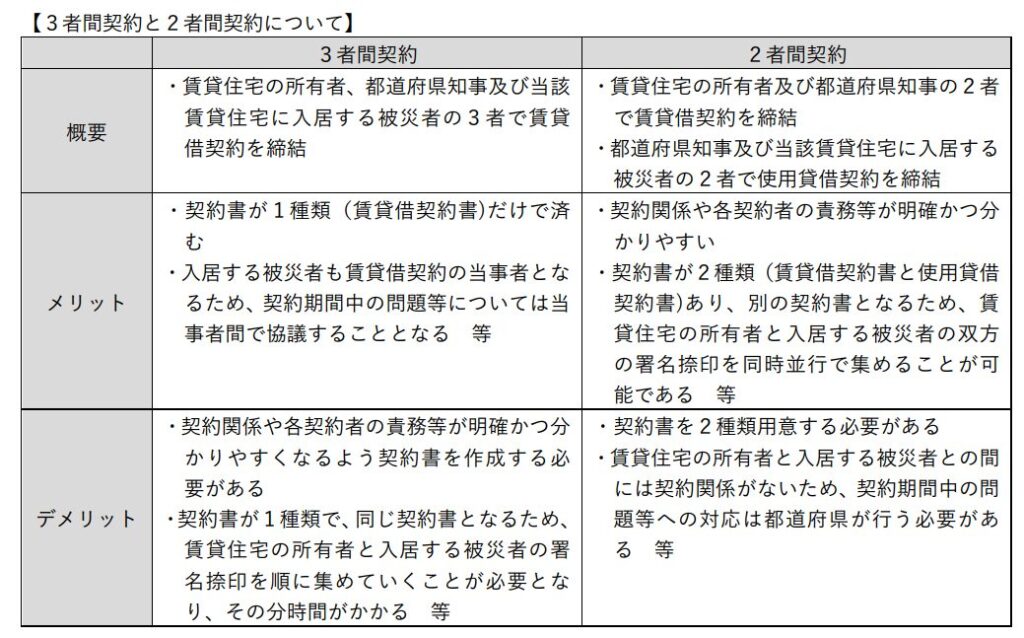

また、契約当事者の構成はケースによって異なります。一般的には、賃貸住宅の所有者、都道府県知事(または市区村長)、被災者の3者間で行われるか、または賃貸住宅の所有者と都道府県知事(あるいは市区村長)の2者間で契約が締結されます。

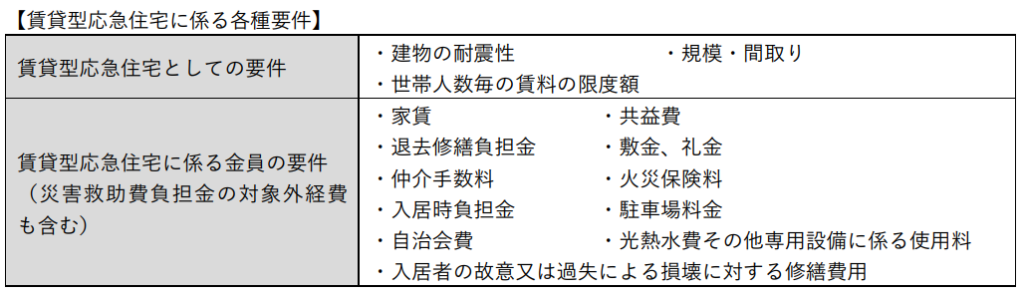

さらに、管理費・共益費を含む応急借上げ住宅の家賃や間取り面積は、家族構成によって異なります。単身者は1k・1DKで賃料6万円以内、2~4人世帯で1LDK~3DKで賃料7万円以内など、細かく規定されています。

家主や被災者に制度を説明する際は、補足書類の用意が必要です。そのため、応急借上げ住宅のフローや関連書式について理解を深め、制度の概要や手続き方法を事前に研修しておくことが重要です。

まとめ

一時避難所で不自由な生活を強いられる被災者に対し、いち早く安全で安心できる住環境を提供するためには、不動産業者の積極的な関与が不可欠です。しかし、賃貸型応急住宅の斡旋に携わった経験がなければ、そもそも制度の存在を知らない業者も少なくありません。

筆者は、東日本大震災と北海道胆振東部地震の2つを経験していますが、それにより得られた知見は数多くありました。北海道胆振東部地震では行政やボランティアの対応により支援が届いている地域と、小規模、郊外、山間部など目の届きにくい地域では支援の格差が深刻化していることに気が付き、そのような地域を中心に2ヶ月間、休みなく応急処置に走り回りました。

また、東日本大震災においては応急建設住宅の空家が大量に発生している一方、避難所で劣悪な暮らしを続ける被災者が多く、行政による抽選方法の不手際や情報発信、賃貸型応急住宅を斡旋する不動産業者とのコミュニケーションエラーが根底にあることを実感しました。

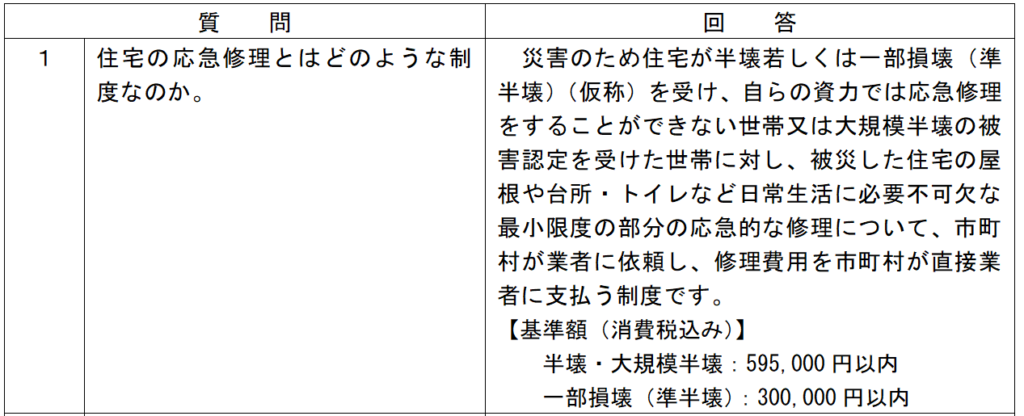

災害救助法に基づく支援についても、情報が十分に行き渡らないことが多く、仮設住宅以外の支援制度、例えば被災した住宅の応急修理に関する手続きや補助金の額を知らない被災者が大半です。

その情報格差を突く形で、震災後には悪質リフォーム業者が高額な契約を持ちかける事例が後を絶ちません。

大規模災害が発生すれば、多くのケースで不動産業者自身が被災者です。これは、救助や医療にあたる病院関係者や警察・消防職員なども同様です。彼らは被災者でありながら、人命や社会の安全、秩序を守るため職務を全うしています。不動産業者もまた、地域社会や社会全体の復興に貢献する重要な役割を担っています。

そのため、震災発生時には、応急処置の手配、入居者の安否確認、管理物件の被害状況の把握、応急借上げ住宅の斡旋、災害保険の申請補助など、自らの専門知識を最大限に活かして行動することが求められるのです。そのためには、日頃から制度や手続きの理解を深め、災害時に即座に対応できる体制を整えておくことが何よりも重要です。