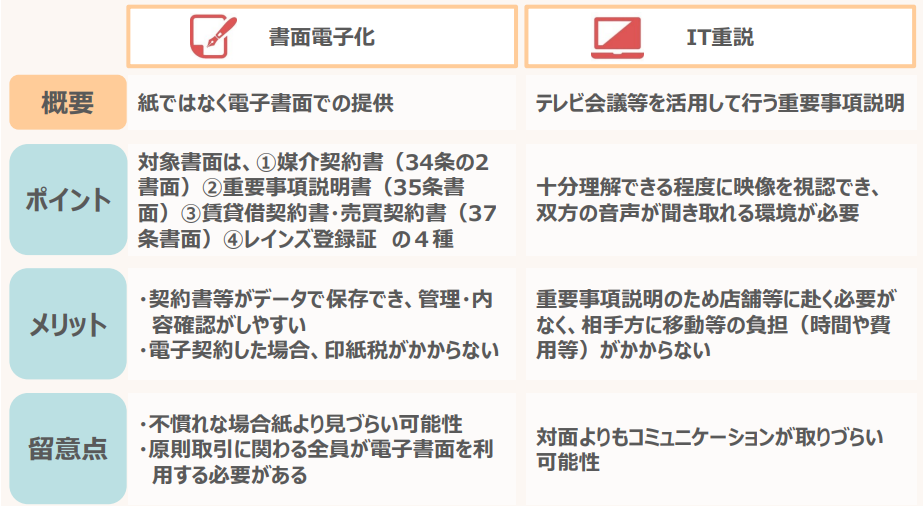

不動産の電子契約は、宅地建物取引業法における書面の電子化を可能とする政省令が施行された2022年(令和4年)5月18日から全面解禁されました。

これにより、契約書を電子ファイルで作成し、電子署名を施すことにより、宅地建物取引業法で規定された法的要件を満たせるようになりました(なお、不動産の売買契約自体は諾成でも成立するため、ここでいう法的有効性は、宅地建物取引法第35条及び第37条書面に関するものです)。

媒介契約や定期借地権設定契約も電子契約で行えるように改正されていますが、こちらはあまり注目されていません。

これらの契約をオンラインで実施すれば、当事者に時間的な余裕が生まれ、さらに用紙コストや印紙税を削減できるといったメリットがあります。一方で、オンライン契約を実施するためには当事者全員の承諾が必要であり、非対面ならではの課題も指摘されています。

調査結果の信憑性については後に説明しますが、各種調査結果を見ていくと、先進的な取引を推奨する企業ではオンライン契約の実施率が5割を超えているところもある一方で、まったく導入していない企業も存在し、また、時期尚早と考え導入の必要性を感じていない企業も一定数あることが分かります。むしろ、消極的な企業が多数派であるとの側面が見受けられます。

2025年1月、不動産会社のミカタ代表取締役である荒川氏と筆者に加え、札幌市内で不動産事業を展開している数名でディスカッションを行ないました。その中で、「知名度の高い大手媒介業者でもオンライン契約を扱わない企業がある。また、媒介業者の9割以上が従業員10名以下の事業所であるため、オンライン契約の普及には10年以上かかるだろう」との意見が出ました。

実際に、オンライン契約の普及率はどの程度に達しているのでしょうか。また、すでに採用している企業では、オンライン契約により問題が発生したケースはあるのでしょうか。

今回は、オンライン契約に関する最新情報に基づき、実際の普及率や、導入による具体的なメリット・デメリット、そして最適な導入時期について考察します。

オンライン契約の普及率

電子契約の導入実態について正確な情報を知りたいところですが、国土交通省は令和7年1月20日を期限に「不動産取引のオンライン化」の実態を把握するためアンケート調査を実施しましたが、調査結果は本稿執筆時点では公開されていません。そのため、現状では信頼性の高い公的データが不足しているといえます。

民間で調査は実施されていますが、一部の調査結果については、統計的に信頼性に疑問が残るものもあります。

国土交通省の発表によれば、令和6年3月末時点の宅地建物取引業者数は130,583業者(大臣免許3,047業者、知事免許127,536業者)とされています。この業者数を母集団として信頼水準を95%、許容誤差±3%の範囲で結果を得ようとすれば、約1,060業者(許容誤差±5%の場合は約380業者)のサンプルサイズが必要です。

この点を踏まえると、2024年7月19日に公益社団法人全国宅地建物取引業連合会(全宅連)とGMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社が発表した、「不動産取引における電子契約の実態に関する共同調査」は、統計学的観点(有効回答1,723業者)からも信頼に足る結果といえるでしょう。しかし、回答者が未導入業者に偏っているため(電子契約導入企業112業者、未導入企業1,611業者)、調査結果に主観的な誤差が含まれている可能性について留意が必要です。

オンライン契約の問題点と課題

オンライン契約を実施するには、パソコン、インターネット回線、カメラ、マイク、音響機器(スピーカー・ヘッドフォン等)が必要です。ただし、これらの機器は多くの企業において普段から利用されているため、機器に関して大きな設備投資は必要ないでしょう。

一方で、書面の電子化には「改変防止措置」を講じる必要があり、電子署名法の要件を満たした電子契約システムの利用が不可欠です。

電子契約サービスの導入に際しては、初期費用や月額利用料のほか、件数換算となる電子署名、タイムスタンプ、電子サインの費用が発生します。これらの金額はサービス内容や利用プランによって異なりますが、オンライン契約のメリットを考慮すると、費用負担は導入の大きな障壁にはならないと考えられます。しかし、それはオンラインによる契約が相応程度実施されることが前提です。

年間数件、あるいはまったく実施されないのであれば無駄な費用となります。

実際、筆者の調査によると、電子契約の導入を阻害している要因として、①事前承諾が必須である点、②取引に係る全員が電子書面を利用(システムを含め)する必要がある点の2点が挙げられます。ただし、後者については、顧客が電子書面を見やすい端末であれば、パソコンだけではなくタブレットやスマートフォンの利用も可能です。

そのため、特に共同媒介の相手方が障壁となるケースが多いようです。

実際、調査でも「弊社は電子契約の経験や準備が不足しているため、従来(紙)の契約方式でお願いしたい」と、対応を拒否された経験があるとの意見が多く寄せられています。

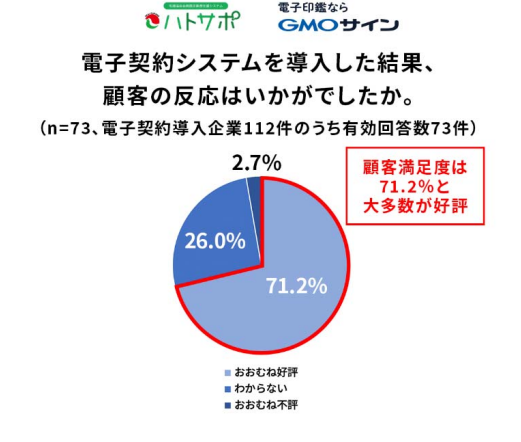

各種アンケート調査を見ると、オンライン契約を利用した消費者の満足度は概ね高いことが分かります。実際、2023年7月に公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会と電子契約サービス「電子印鑑GMOサイン」を提供するGMOグローバルサイン株式会社が共同で実施した「不動産取引における電子契約の実態に関する共同調査」を見ても、オンライン契約を導入した企業のうち71.2%が、消費者の反応が「おおむね好評だった」と回答しています。

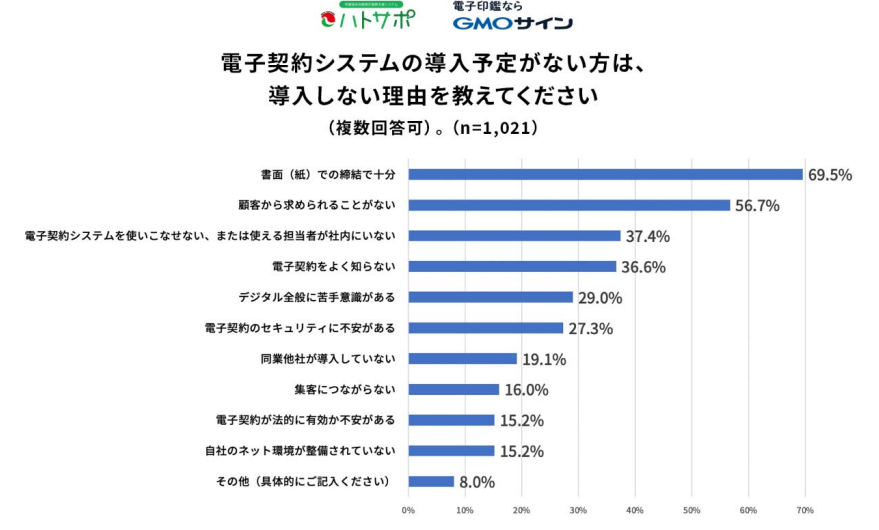

むしろ、柔軟な時間設定が可能で移動の手間が不要な電子契約を希望するケースの方が多いと考えられます。一方で、「電子契約システムを導入しない理由」としては、「書面(紙)での締結で十分」、「顧客から求められることがない」、「システムを使いこなせない」、「電子契約をよく知らない」といった意見が上位に挙げられています。

顧客がオンライン契約を希望しても、「弊社は対応していません」と言われてしまえば、それまでです。このように考えると、電子契約の普及を妨げている最大の要因は、顧客ではなく、不動産業界の慣習や企業間の調整にあるのかもしれません。

最大のネックは事前承諾

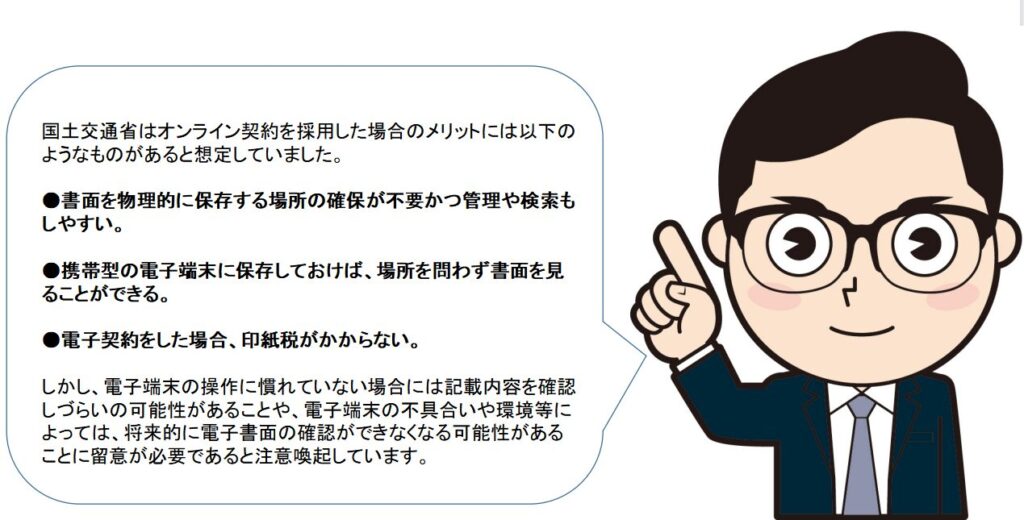

オンライン契約には、以下のようなメリットがあります。

1. 業務効率化:印刷・製本・コピーの手間が削減され、契約書の検索や管理もデジタル化されるため、業務効率が大幅に向上します。

2. コスト削減:印紙代や郵送費に加え、印刷や用紙代などのコストも削減できます。

3. 時間・移動コストの削減:移動や来店が不要となり、時間調整も容易になります。特に、顧客が遠方に居住している場合や、仕事で多忙な方にとっては大きな利便性をもたらします。

こうしたメリットに加え、総人口に占める労働力人口の割合低下や、不動産業従業者の高齢化といった社会的要因を考慮すると、不動産DXの導入は、業績の成長や事業の存続に不可欠であるといえます。実際、筆者がヒアリングしたケースでも、多くの業者がデジタル化による労働力不足の暖和や業務効率化の重要性を認識していると感じました。

しかし、理解が進んだからといって、導入が進むとは限りません。アンケート結果によると「時期尚早(書面での契約で十分)」と回答した業者が多く、サービスを導入しても利用頻度が少なければ、費用対効果は得られません。

電子契約システムを活用するためには、少なくとも専任の宅地建物取引士や主要な従業者が、「重要事項説明書等の電磁的方法による提供及びITを活用した重要事項説明実施マニュアル」を熟読し、精通するとともに、電子契約システムの操作に習熟している必要があります。

もっとも、これらは研修などを通じて解決できる問題です。また、自社顧客の承諾は比較的得やすいと考えられます。問題は、共同媒介が対応可能かどうか、そして承諾が得られるかです。

当事者の承諾問題

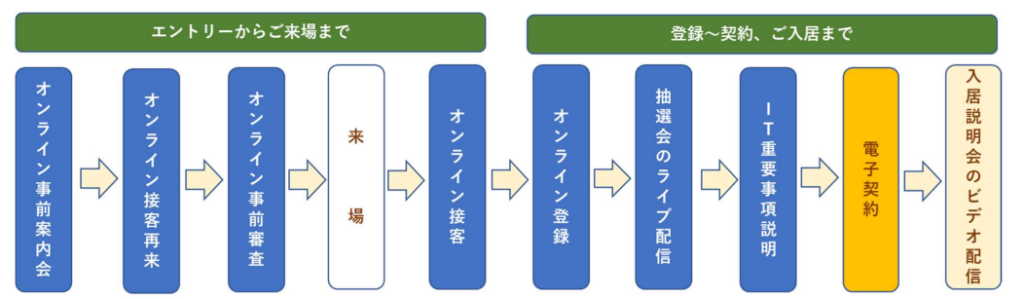

マンションを中心に住まいづくりを行う住宅デベロッパー、三菱地所レジデンスは、電子契約の解禁前から「オンライン接客」を全社で導入し、IT重説やオンライン登録、抽選会のライブ配信、事前審査など、様々な接客接点でオンラインを活用していました。電子契約解禁後は、いち早く全社で展開していることから、オンライン契約のパイオニア的存在と言えるでしょう。

プレスリリースによれば、顧客が電子契約を選ぶ割合は80%以上に上り、60代以上を除けば、その数字は90%に達すると報じられています。電子契約による大きなトラブルは確認されておらず、また、「収入印紙が不要」、「書類がデータ化されているため、保管がしやすい」、「署名や押印が不要で、簡便」など、顧客満足度が高いとされています。

また、電子契約のプラットフォームには、株式会社デジタルガレージが開発した「Musubell(ムスベル)」を採用し、顧客が所有するスマートフォンで契約を締結できる点も高評価に繋がっています。もっとも、全社を挙げて一気に導入が進んだ背景には、経営者の先見性もありますが、媒介業者が介入しないBtoC(Business to Consumer:企業と消費者)取引である点が大きな要因であると考えられます。

媒介業者が関与する場合、両手取引であれば契約当事者のコンセンサスは得やすいですが、共同媒介となった瞬間、業者の規模や方針、ITリテラシーの違いが影響し、調整が難しくなります。このような調整負担を、オンライン契約を提案する側の業者が引き受けることになるため、現状では「書面(紙)での締結で十分」とする意見が多数を占めているのかもしれません。

導入はメリットしかない

調整負担が大きいため、導入にメリットを感じていない業者は多いでしょう。

実際に、「印紙代が不要とはいえ、売主でない限りその負担は顧客が負うのだから、特段のメリットは感じられない」といった意見をよく耳にします。

しかし、オンライン契約のメリットは印紙代の節約だけにとどまりません。

電子契約書面は、専用のソフトを使うことで、開くたびに改竄されていないかを確認するタイムスタンプが自動で導入され、紙の契約書と比較してセキュリティ面での信頼性が高くなっています。さらに、保管場所を取らず、契約の締結場所や時間も柔軟に設定できる点も大きな利点です。このようなオンライン契約の利点は、契約当事者である顧客自身が十分に理解しています。

実際、筆者が相続の相談を受けた事例でも、顧客は「相続物件が遠方にあるため、打ち合わせのためにわざわざ出向くのが難しい。そのため、オンラインで打ち合わせや契約が可能な業者に依頼する予定です」と言っていました。

このように、オンライン契約に対応できるかどうかは、媒介依頼の獲得にも影響を与える可能性があるのです。

承諾が省略されている実態

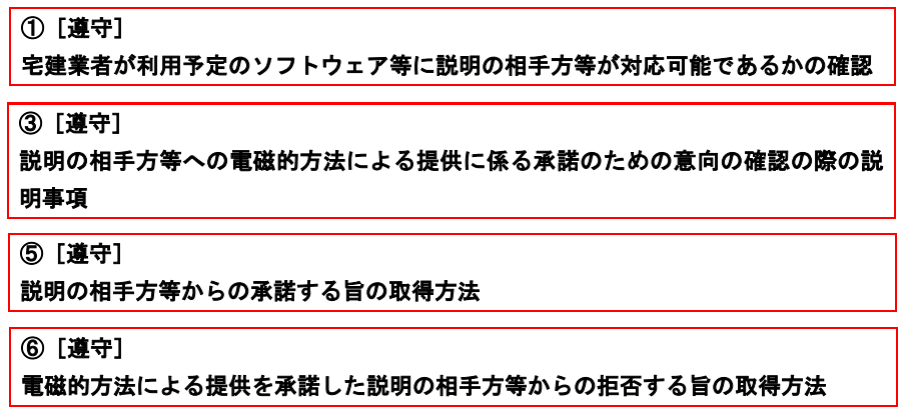

電磁的方法による書面交付が「宅地建物取引業法上の書面交付」と認められるためには、特定の条件を満たす必要があります。具体的には、国土交通省が示した「重要事項説明書等の電磁的方法による提供及びITを活用した重要事項説明実施マニュアル」に規定された、次のような「遵守事項」の実施です。

たとえば、重要事項の説明のみをオンラインで行う場合でも、書面をメールで送付する場合は、電子署名済みの書面で送付しなければなりません。そのためには電子契約システムの導入が不可欠ですから、未導入の場合は紙で印刷した書面をあらかじめ当事者に送付する必要があります。

ところが、実際には電子認証がなされていない書面をメールで送付し、IT重説を実施している事例が数多く存在しています。さらに、契約当事者から承諾と得る方法としては、以下の方法によることが規定されています。

- 承諾書面(紙)を受領する。

- 承諾書面を電子メール等で受信する。

- Webページ上で承諾する旨を取得する。

- 承諾する旨を記録したCD-ROMやUSBメモリ等を受領する。

しかし、令和4年に国土交通省が実施したアンケートによると、消費者に対する「事前承諾の有無」の質問に対して、なんと43%が「口頭で承諾確認を行った」と回答したのです。口頭での承諾は、宅地建物取引業法に違反していますが、このような不適切な方法が依然として広く行われているのが現状です。

まとめ

近年では、電子署名や改竄防止のタイムスタンプだけではなく、API連携技術(異なるアプリケーションやシステム間でデータや機能を連携される仕組み)により、身分証や容姿を撮影することで犯罪収益移転防止法に基づく本人確認機能を提供するシステムも登場しています。

また、オンライン契約や商談の録画についても、リアルタイムのチェックが難しいという要望に応え、生成AIを活用して不適切表現を自動でチェックするシステムも提供されています。

これにより、不動産業者はもとより契約当事者の負担は大幅に軽減され、オンライン契約だけではなく、映像や音声による内見や本人確認も簡略化されました。

さらに、国内外の投資用不動産活性化に伴い、外国人による日本の不動産購入が増加しており、このニーズに対応するためにはオンライン契約システムの導入が不可欠です。しかし、契約当事者全員が同意しなければオンライン契約は実施できません。特に、高齢者やオンライン契約に不慣れな人、共同媒介の相手方が非対応の場合、導入のハードルは高くなります。

一方で、公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会(全宅連)は、電子契約システム「ハトサポサイン」を提供し、初期費用を抑え(税込2200円)、チケット制(1枚あたり税込み275円)で利用できるようにしています。全日本不動産協会も、賃貸に特化した「電子契約くん」を提供しており、各保証協会がシステム導入を促進しています。

不動産業界には、慣れ親しんだ従来の方法に固執する傾向はありますが、時代は確実に変化しています。オンライン契約が一般化されるまでには10年程度必要かもしれませんが、早期に導入することで得られる恩恵は大きいでしょう。初期の戸惑いを乗り越えれば、オンライン契約の便利さを実感されるでしょう。

食わず嫌いをせず、導入を検討することで自社のさらなる発展につながるのです。