不動産の査定において、売却理由のヒアリングは必須ではありません。

また、原則として不動産業者は、買主に対し売主の売却理由を説明する義務を負いません。

したがって、売却理由を直接的に把握せずとも業務遂行は可能です。

しかし、真の理由を看過した場合、潜在的なリスクを招く懸念があります。

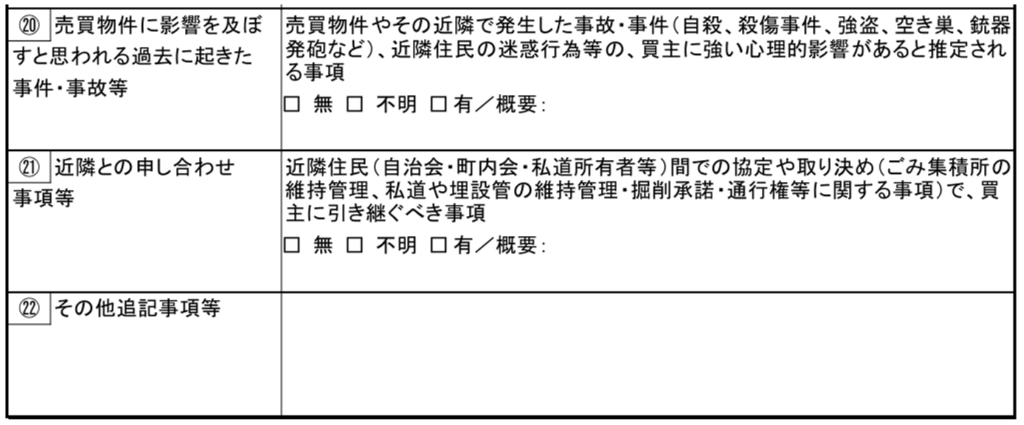

そのため、積極的調査こそ義務ではないものの、遅くとも物件状況報告書への記載を促す際、紛争の有無や取引に影響を及ぼす可能性のある事案について確認し、丁寧にヒアリングする姿勢が求められます。

宅地建物取引業法第45条では「正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない」と、守秘義務を規定していますが、不動産業者によって「正当な理由」についての解釈には差があります。

例えば、「告知あり」物件の場合、元請け業者に具体的な内容を知っているか尋ねると、事細かに事件概要を説明してくれる業者も存在します。同業者の気安さもあるのでしょうが、顧客に質問された場合に同様の説明を行っているとしたら、守秘義務の抵触が懸念される行為です。

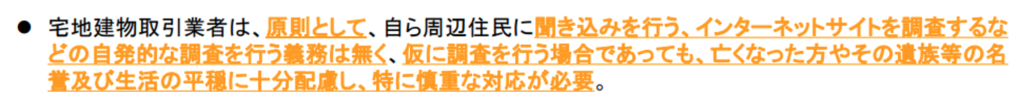

実際に、「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」において、『当事者の名誉及び生活の平穏に十分配慮し、特に慎重な対応が必要』と注意喚起されていることからも明らかです。

不動産売却の理由は多岐にわたりますが、離婚もその一因となり得ます。

しかし、初対面において売主自ら積極的に売却理由が離婚であると告知することは稀です。

もっとも、離婚を背景とする査定や相談においては、通常の不動産取引とは異なる複雑な状況を伴うことが少なくありません。

特に財産分与や配偶者間の合意形成が不可欠となる場面が増加するため、業務遂行上、その理由を把握することは、適切な説明と質の高いサービス提供のために不可欠となります。

本稿では、離婚を理由とする不動産の査定・売却における主要な注意点を法的な観点から考察し、同時に顧客への適切な対応、そして実務において頻繁に直面する課題について具体例を交えながら紹介します。

特に、配偶者間の合意が得られないケースや、財産分与に関する法的手続きが未解決である場合の取り扱いについて詳述します。

離婚を理由とする不動産売却の特殊性

不動産関連の相談サイトを閲覧すれば明らかなように、離婚を原因とした不動産トラブルに関する相談は少なくありません。

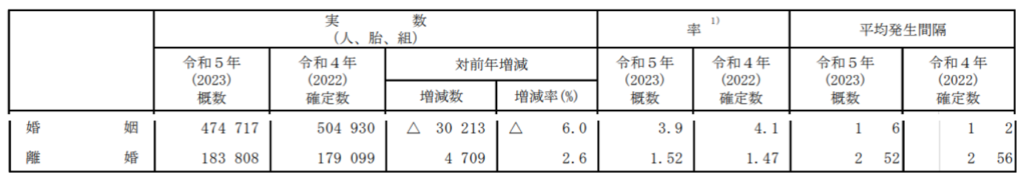

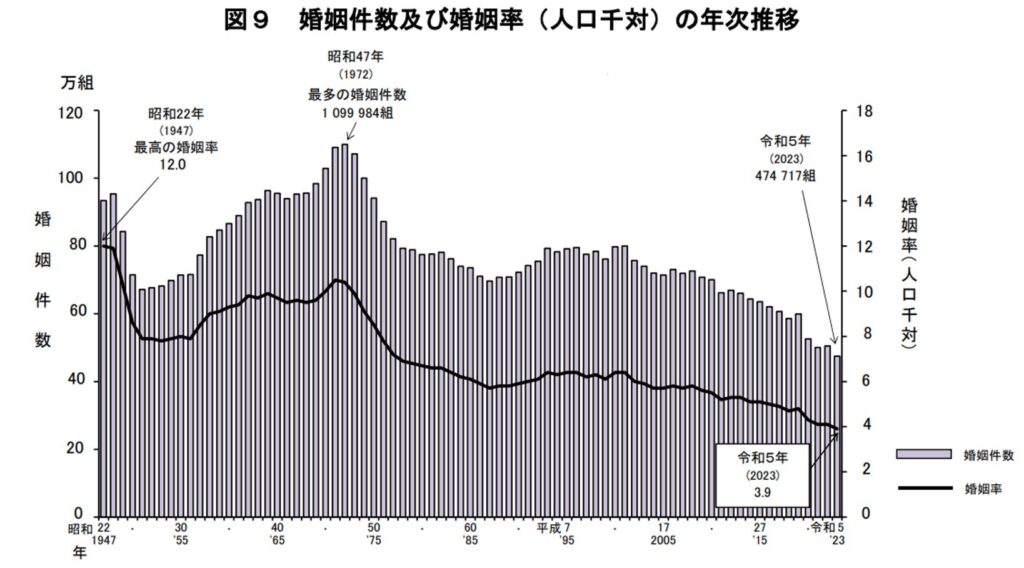

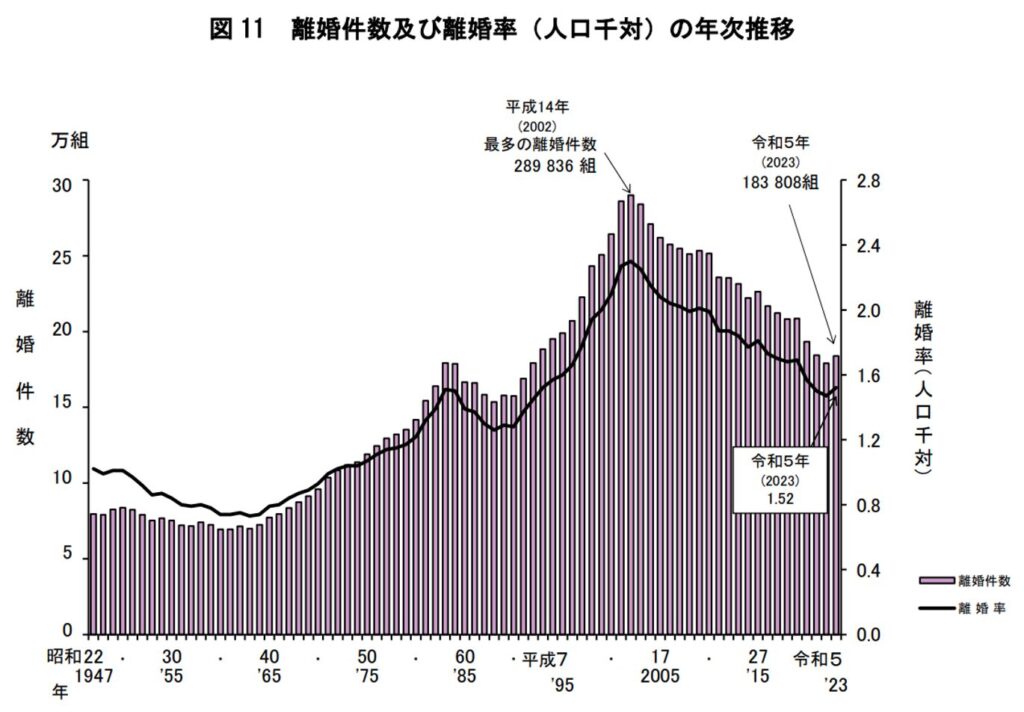

厚生労働省が公表している「令和5年(2023)人口動態統計月年計(概数)の状況」によると、令和5年における婚姻件数は47万4,717組、離婚件数は18万3,808組であり、この結果から離婚率は人口千対1.52となることが分かります。

つまり1,000人のうち1.52人が離婚しているということです。

この数字だけを見るとそれほど多くないと感じるかも知れませんが、婚姻件数自体が減少傾向にある点を考慮する必要があります。

例えば、令和5年の婚姻率は人口千対3.9です。すなわち、人口千対の婚姻率が3.9であるのに対し、離婚率は1.52であり、この比率から見ると、離婚件数は決して少なくないことが分かります。

離婚件数は平成14年をピークとして減少傾向にありますが、それでも昭和22年から平成6年までと比較して高い水準にあります。

一般的に、居住用不動産の購入者はその多くが既婚者です。

さらに、住宅金融支援機構が公表した「住宅ローン利用者の実態調査」によれば、収入合算の利用率は15.4%、ペアローンは22.8%となっています。

すなわち、住宅ローン利用者全体の約4割が、夫婦の協力によってローンを組んでいることが示唆されます。

離婚を原因として不動産を売却する際、特に注意を要するのは、収入合算やペアローンを利用し、当事者双方が所有権を有する共有名義の不動産です。

共有名義の不動産においては、原則として売却時の合意形成は不可欠であり、売却後に残債が残る場合には、その負債割合を巡って紛争が生じやすくなります。

双方が円満に売却相談に臨んでくれるなら問題ありませんが、「二度と顔を合わせたくない」という状況においては、不動産業者が双方の意見を伝達する仲介役を担う可能性が生じます。

そのような状況においては、売却以前に当事者の合意形成そのものが困難となることが想定されます。

合意形成の重要性

不動産の名義が単独である場合、その整理の主眼は財産分与に置かれます。

離婚時における財産分与は、婚姻期間中に夫婦が協力して築き上げた共有財産を、それぞれの貢献度を考慮しつつ公平に分与することで、離婚後における生活基盤の安定を図ることが目的とされています。

原則として、婚姻期間中に取得した不動産は清算的財産分与において共有財産とみなされ、売却によって得られた利益は等分されることになります。

もっとも、離婚に至った原因や夫婦それぞれの貢献度に特別の事情が存在する場合はこの原則が適用されないこともありますが、これらの個別事情への不動産業者の関与は、原則として不要です。

単独名義の不動産所有者から売却の依頼を受けた場合、原則として取引の遂行に支障は生じません。

ただし、所有権を有しない配偶者による決済後の不法占有という潜在的なリスクは考慮されるべきであり、そのような懸念がある場合は、当事者間の合意形成が完了するまで販売活動を一時的に見合わせるのが賢明な判断と言えるでしょう。

対照的に、不動産が共有名義である場合は、その取扱いはより複雑性を増します。民法第206条(所有権の内容)では、所有者が自己の持ち分を自由に売却できると規定していますが、共有名義の全体を売却する実務においては、共有者全員の合意が不可欠となります。

そのため、不動産業者が積極的に関与し、当事者間の調整を図る必要が生じる場合もあります。

特に、夫婦の一方のみから依頼を受けている状況においては、たとえ精緻な査定報告書を提示したとしても、他方の配偶者にはその内容が受け入れられないケースも少なくありません。

したがって、ヒアリングの段階で売却理由が離婚であると判明した場合には、原則として夫婦双方に同席してもらい、査定結果や売却方針、売買契約後の引渡し時期などについて丁寧に説明することが極めて重要です。

合意形成における課題と留意点としては、離婚に伴う感情的な対立や、財産分与に対する意見の不一致などが挙げられます。

不動産業者は中立的な立場を維持しつつ、双方の意見を傾聴し、客観的な情報を提供する必要があります。

それにより、合意形成が実現する可能性が高まるのです。

また、合意形成が口頭で得られたとしても、結着がついたと安易に判断してはなりません。

口頭合意では後々言った言わないの争いが生じる可能性があり、法的な証明も困難です。

不動産業者としては、合意内容を必ず書面に残すことを提案し、可能であれば公正証書として作成しておくように促す必要があります。

離婚協議・調停・裁判と不動産売却の関係性

離婚協議が当事者間で行われている場合でも注意を払うべきですが、調停や裁判といった法的手続きが利用されている際は、より一層の注意が求められます。

調停や裁判に発展している場合、裁判所の判断によって不動産の処分方法が決定される可能性があるため、当事者の一方からの依頼のみに基いて行動することは、予期せぬ不利益を招く可能性があります。

したがって、係争中の不動産売却においては、既に結審し裁判所の判断が確定しているか否かの確認が不可欠となります。

さらに、離婚に伴う不動産売却においては、強制執行のリスクも念頭に置く必要があります。

差し押さえの有無はもちろんのこと、その解除手続きについても詳細に確認しておく必要があります。

加えて、強制執行が予見される状況においては、売却代金が差し押さえの対象となる可能性も考慮しなければなりません。

したがって、登記事項証明書等を確認し、仮登記や差し押さえの有無を確認するのはもちろん、当事者間の合意内容や裁判所の指示についても詳細な確認が不可欠となります。

以上のことから明らかなように、調停や裁判が進行中の不動産売却は、多くの法的要素が複雑に絡み合うため、より慎重かつ専門的な対応が求められると言えるでしょう。

具体的な課題と対策

離婚協議、調停、裁判中の不動産売却においては、単に物件の物理的な売却に留まらず、関係者の感情や法的背景を深く理解した上での綿密な対応が不可欠となります。

不動産業者としては、売却手続きを進める上で生じうる課題を予測し、適切な対策を講じることが求められます。

以下に、具体的な課題と対策を詳述します。

1. 売却理由のヒアリングにおける配慮

離婚に伴う不動産売却では、売主がその理由を明言したがらないケースは少なくありません。

したがって、ヒアリングに際しては細心の配慮を払い、信頼関係の構築に努めることが肝要です。

問題の発生を回避し、不動産売却を成功に導くという目的を念頭に置き、プライバシーを最大限に配慮した上で協議を進めることが基本です。

2. プライバシーの配慮と信頼関係の構築

離婚は極めてプライベートかつセンシティブな問題であるため、売主が安心して話せる環境を提供することが重要です。

具体的な事情への深入りは避け、相手のペースを尊重しながら協議を進めることにより、信頼関係を構築できます。

売主が安心して情報を提供できるように配慮しつつ、問題解決に向けて寄り添い、建設的に協議を進める姿勢が求められます。

3. 意見対立への対応

所有権の有無にかかわらず財産分与の問題が生じるため、交渉時には原則として当事者双方に同席してもらうのが望ましいでしょう。

その場合において不動産業者は、中立的な立場を堅持し、双方に対して丁寧かつ公平に情報を提供する必要があります。

一方に偏ったアドバイスは避け、売却に関連する全ての情報を分かりやすく提示し、理解を得られるように努めるべきです。

このように中立的な立場を保つことが、信頼関係の維持と売却手続きの円滑な進行に繋がります。

4. 合意形成の向けた建設的な提案

合意形成の遅延を防ぐため、不動産業者は建設的な提案を行い、双方が納得できる解決策を粘り強く模索することが重要です。

例えば、販売価格は特に紛争が生じやすい事柄です。

不動産業者は査定の際、概ね3ヶ月を目安とした販売可能額を提案しますが、一方から根拠も不明確な近隣事例を基に高値を要求されるなど、容易に合意が得られないことがあります。

そのため、根気強く販売価格と成約価格の差異、適正価格の概念を説明し、時に財産分与の方法に関するアドバイスを示唆しつつ、双方にとって公平かつ有利な解決策を提案する必要があります。

感情的な要素を排除し、理性的に対応を心がけることが重要です。

5. 財産分与に関する認識の齟齬への対応

婚姻期間中に夫婦の協力によって形成された共有財産は、原則として等分されますが、貢献度、婚姻期間、離婚理由などの要素によってその割合は変動します。

さらに、共有財産と特有財産が混同されることで、協議が難航する可能性があります。

特有財産とは、婚姻前から所有していた財産、あるいは婚姻中に自己の名義で取得した財産であり、財産分与の対象とはなりません。

しかし、この点が曖昧に理解されていることが多いため、認識の齟齬が生じる場合があります。

不動産業者の主な役割は、共有財産である不動産の売却支援に限定されるため、原則としてそれ以外の財産分与に関与すべきではありません。

しかし、実務においては、適切な財産分与や特有財産に関する見解を求められることが多いため、日頃からの知識拡充に努めるとともに、必要に応じて弁護士等の専門家と連携し、紛争を回避し円滑な売却を実現する責務があります。

6. 法的な原則に基づいた分かりやすい説明が必須

離婚を理由とした売却相談に応じる際には、個人的な見解を排し、法的な原則に基づき公平な観点からのみ助言を行うことが重要です。

当事者が理解しやすいよう、財産分与や売却の進行について法的な観点から平易に説明する必要があります。

7. 売却後の生活設計への配慮

売却後の生活設計に関する配慮も重要です。

転居先を探す際のサポートや、売却後の資金計画に関するアドバイスを行うことで、円滑な新生活の開始を支援します。

実務においては、新生活への不安が協議に応じない要因となっていることが多いため、この問題は看過できません。

新生活に関するサポートを実施することで、協議が円滑に進展するケースが多いことを理解しておく必要があります。

実務における注意点

離婚協議が長期化する要因としては、以下の点が挙げられます。

1. 話し合いの拒否(一方の当事者が離婚協議自体を拒否している場合)

2. 条件の不一致(財産分与、慰謝料、年金分割などに関する意見の対立)

3. 親権・養育問題(未成年の子の親権、養育費、面会交流に関する紛争)

4. 財産分与(共有財産の範囲、評価額、分与割合に対する主張)

5. 争点(不貞行為・家庭内暴力など、離婚原因に関する事実認定の争い)

6. 法外な請求(客観的な根拠を欠く過大な金銭請求など)

金額の不一致が主因である場合には、たとえ調停に移行したとしても、双方の合意が得られれば比較的短期間で終結に至る可能性があります。

不貞行為など、争点が明確である場合も、金銭的な合意が得られれば同様の傾向が見られます。

しかしながら、親権問題が紛糾すると長期化する傾向があり、一方の当事者が離婚自体を拒否し協議に応じない場合も同様の状況を招きやすいと言えます。

筆者の経験上、財産分与、法外な請求、条件の不一致などが原因で協議が難航しているケースでは、冷静に双方の主張を傾聴し、法的な観点から平易に説明することにより、比較的短期間で不動産売却の成功に繋がる例が多く見られました。

しかしながら、親権問題が主要な争点である場合や、当事者の一方が離婚自体を拒否している場合には、当事者間の協議成立は困難を極めました。

そのような理由で協議が難航している場合は、状況によって積極的な関与は避け、事態の推移を慎重に見守るという対応も必要となります。

金銭的な問題ではない感情の錯綜は、早期に解決に至るとは限りません。

不動産業者には、そのように状況を機敏に察知し、適切な対策を講じることが求められます。

まとめ

顧客のプライバシーにどこまで立ち入るかという問いに、明確な解答は存在しません。

筆者は個人的に、顧客とは常に適切な距離感を保つべきと考えています。

しかしながら、売却理由が離婚である場合には、円滑な業務遂行の観点から、一定程度の関与は不可欠となります。

なぜなら、本稿で詳述したように、合意形成の困難性や法的手続きの複雑性など、様々な問題が発生する懸念懸念があるからです。

売却理由を知りたがる買主が多いのは、物件購入が合理的な判断であるか、そして購入後に懸念される問題がないかを確認したいとの心理に起因するからです。

物件や設備に構造的な欠陥がある場合や心理的な瑕疵が存在する場合には、売主に告知義務が課せられますが、プライベートな理由を詳細に開示する義務は負いません。

不動産業者は、潜在的な問題を把握し、適切な対応を図るために売却理由を正確に理解する必要はありますが、宅地建物取引業法上義務付けられていない事項についてまで、買主に回答する義務はありません。

したがって、状況によっては差し支えのない範囲で、便宜的に一般的な理由を伝えるなどの配慮も必要となるでしょう。