分譲・賃貸を問わず、マンション形式の住環境において紛争の火種となりやすいのが騒音問題です。

媒介業務の現場において頻繁に遭遇するこの問題については、過去の『不動産会社のミカタ』コンテンツでも度々解説しています。

騒音の発生源である居住者へ注意喚起を促すことで改善できれば良いものの、そうでない場合、法的措置を講じるか否かの判断基準となるのは、騒音が社会生活上甘受すべき限度(受任限度)を超えているか否かです。

騒音に関しては、各種法律や条例で基準値や規制値が定められてはいるものの、これらは直接的に個人の権利を保護するものではありません。

もっとも、裁判において騒音の受任限度を判断する際には、これらの条例等が参考とされることがあります。

規制基準は用途地域や環境によって変動するため一概には断定できませんが、一般的に、昼夜を問わず60db以上の騒音が発生している状況は、受忍限度を超えていると判断される傾向にあります。

当然ながら、「夜中に大型車が走行するような音が発生している」といった主観的な訴えだけでは認められず、騒音測定機による客観的な記録が重要な証拠となります。

このように、騒音問題への対処法は一定程度確立されている一方で、不動産業者には強烈な臭い、いわゆる「悪臭」に関する相談も寄せられます。

悪臭による影響は、臭いの種類や強さ、風の状況、周囲の環境に大きく左右されます。

そのため、相談に対応するためには、近隣の商業施設や工場、あるいは個人宅などから発せられる悪臭に関し、具体的な受任限度についての理解を深めておく必要があります。

悪臭に関する判断基準や重要事項説明書を作成する際の調査については、2024年11月に【主観で異なる臭気の問題】不動産取引における悪臭問題の判断基準について_との記事を寄稿しておりますのでそちらをご覧ください。

本稿では前回記事を掘り下げ、「悪臭」に関する裁判例を紐解きながら、臭いに関する受忍限度の法的解釈について考察します。

重要なのは受忍限度の判断基準

近隣からの迷惑行為は、騒音と悪臭と形態を異にしても、違法性の判断は共通して「受忍限度」を超えているか否かに帰着します。

悪臭の排出に関しては『悪臭防止法』による規制が存在しますが、同法は工場やその他の事業活動に伴う悪臭に対し、生活環境を保全することを目的としています。

そのため、個人宅などから発生する悪臭を直接的に規制するものではありません。

しかし、平成23年7月29日の判決で東京地方裁判所は、「悪臭の受忍限度については、『公法上の基準』を超えているか否かが判断基準となる」との見解を示しました。

ここで言及された公法上の基準とは、悪臭防止法や各自治体の条例に定められた規制値を指しています。

したがって、個人宅を原因とする悪臭に対しても、公法上の基準値を逸脱しているか否かが重要となるのです。

具体的な裁判例として、焼き鳥フランチャイズ店からの臭気に対し、近隣住民が損害賠償と差止めを求めた神戸地方裁判所判決(平成13.10.19)では、鑑定の結果、神戸市の規制指針を超える臭気が住宅地に反復継続して発生していることを認め、受任限度を超えているとして被告の不法行為の成立を認め、差止めと損害賠償の支払いが命じられました。

住宅地という地域性から、繁華街等と比較して臭気に対する受忍限度が低いと判断されたことが要因です。

一方、大阪高等裁判所は平成14年11月15日の同種事案において、原告の訴えを棄却しました。

裁判所は、市の悪臭防止暫定指導細目の基準値を超える臭気があると認めたものの、それが直ちに社会生活上の受忍限度を超えているとまでは断定できないと判断したからです。

ただし、この裁判の主要な争点は、祇園の伝統的な景観に特有の「臭い」が許容されるか否かであり、通常の臭気紛争とは異なる側面があったことに留意する必要があります。

住宅地によっては、風向きによって近隣の畜産業から発する臭気が拡散する事例も見られます。

受任限度の判断においては、臭気の反復継続や発生する時間帯などが重要な用途となるため、苦情を申し立てても直ちに解決に至らない場合があります。

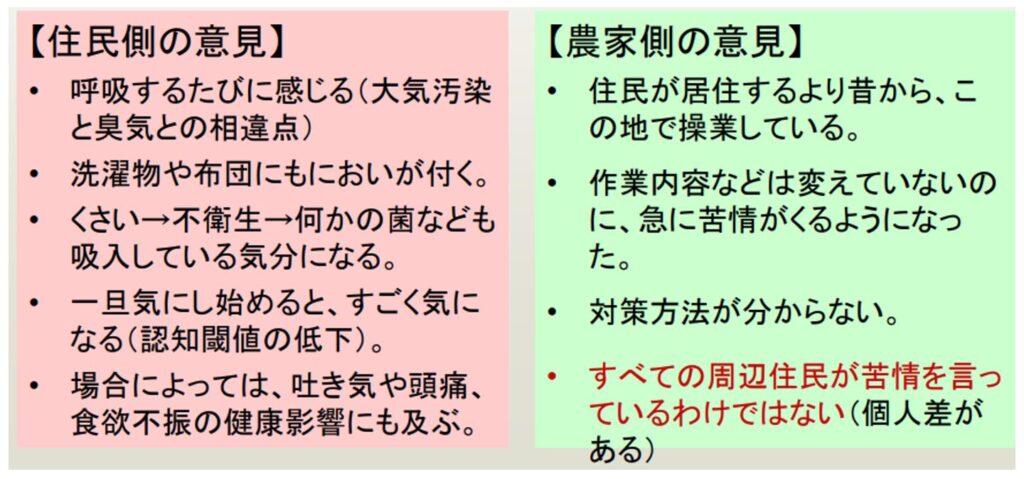

これは、以下のような双方の主張が存在するからです。

畜産業に限らず、工場密集地帯に後から住宅地が開発された場合などにおいても、同様の対立が生じる場合もあります。

先行して操業していた事業主からすれば、後から移住してきた住民による訴えを、「言いがかり」と捉えるケースが存在するからです。

直接的な交渉による解決が望ましいものの、臭気に関する具体的な証拠を提示できなければ、相手に聞き入れてもらうのは困難です。

このような背景から、不動産業者に悪臭に関する相談が寄せられるのです。

民間の測定会社に依頼した場合、平均的な調査費用として約15万円程度を見込む必要があります。

そのため、後述する「公害紛争処理制度」の利用を提案すると共に、悪臭防止法の基準について理解を深めておくことが重要となります。

悪臭防止法第4条の規定に基づき、各当道府県知事は、自然的、社会的条件を考慮し、必要に応じて区域を区分し、特定悪臭物質の種類ごとに規制基準を定めなければなりません。

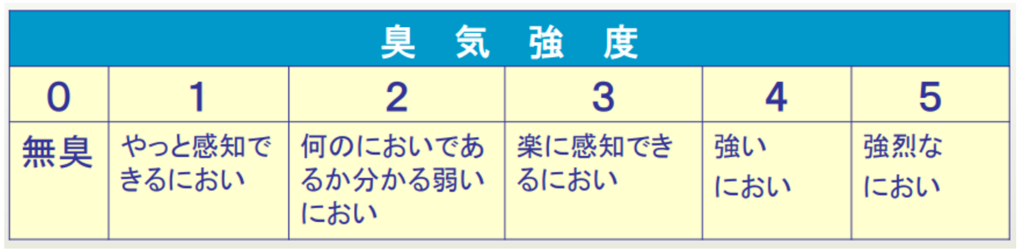

許容限度は区分された地域によって異なり、「臭気強度」がその指標となります。

臭気強度とは、悪臭の強さを6段階で示す指標であり、6段階臭気表示法とも呼ばれます。

一般的に住宅地においては臭気強度2.5(何の臭いか分別できる程度)、商業地や工業地帯においては臭気強度3.5(楽に感知できる臭い)が規制基準とされています。このため、全地域で2.5~3.5の範囲と覚えておいても良いでしょう。

ただし、臭気強度は主観的な評価ではなく、各自治体の条例に基づき、嗅覚測定法(官能試験法)による臭気指数によって客観的に判定されます。

測定方法は、環境庁告示に基づく「科学物質測定法(機器分析法)」と、人の臭覚を利用する「官能試験法」に大別されますが、多くの自治体では簡便性から、人間の感覚に基づく官能試験である「空気希釈法(三点比較式臭気袋法)」が採用されています。

空気希釈法では、測定対象地の臭気を含む袋1つと無臭の袋2つ、計3つの袋を用意し、臭気袋を無臭空気で段階的に希釈しながら判定者が嗅ぎ分けを行います。

臭気袋の選択正答率が58%になるまでこの作業を繰り返し、その希釈倍数を臭気濃度として算出します。

さらに、この臭気濃度の常用対数に10を乗じた値が、大気の臭気指数となります。

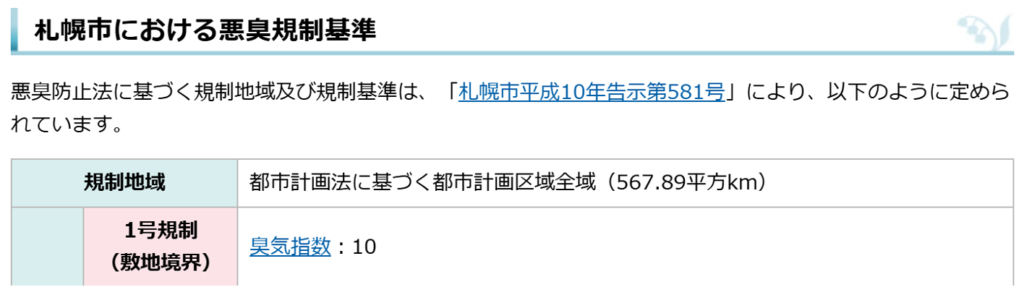

自治体や指定地域によって基準値は異なりますが、一般的には臭気指数10~15の範囲内が目安とされています。

例えば、筆者が活動する北海道札幌市では、敷地境界における臭気指数は10と定められています。

裁判例、臭気測定の方法、臭気強度、そして臭気指数に関する深い理解を持つことは、突発的な悪臭に関する相談に適切に対応するためには不可欠だと言えるでしょう。

裁判によらず解決する方法

悪臭に限らず、騒音や悪臭、ゴミ出しマナーといった近隣トラブルは、当事者間の対話による解決が理想です。

しかしながら、コミュニケーション不足が指摘される現代社会においては、話し合いで円満解決に至るとは限らず、感情的な対立が紛争を深刻化させることも少なくありません。

そのため、近隣トラブルに関する相談を受けた不動産業者は、まずその発生源が企業であるか個人であるかを的確に把握する必要があります。

いずれの場合においても、仲介者として協議の場を設定し、解決に向けた支援を行うことは可能ですが、発生源が企業である場合には、「公害紛争処理制度」の活用も有効な選択肢となります。

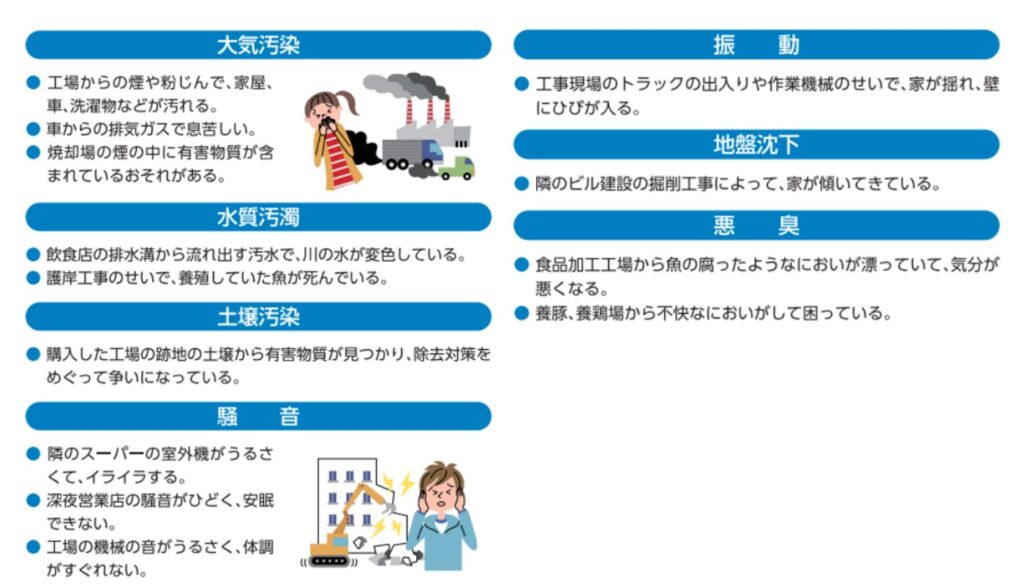

公害紛争処理制度は、悪臭を始めとする大気汚染、騒音、振動など、身近な公害問題に対し、苦情相談や紛争処理手続きまで、裁判によらず迅速かつ適切な解決を目指すための制度です。

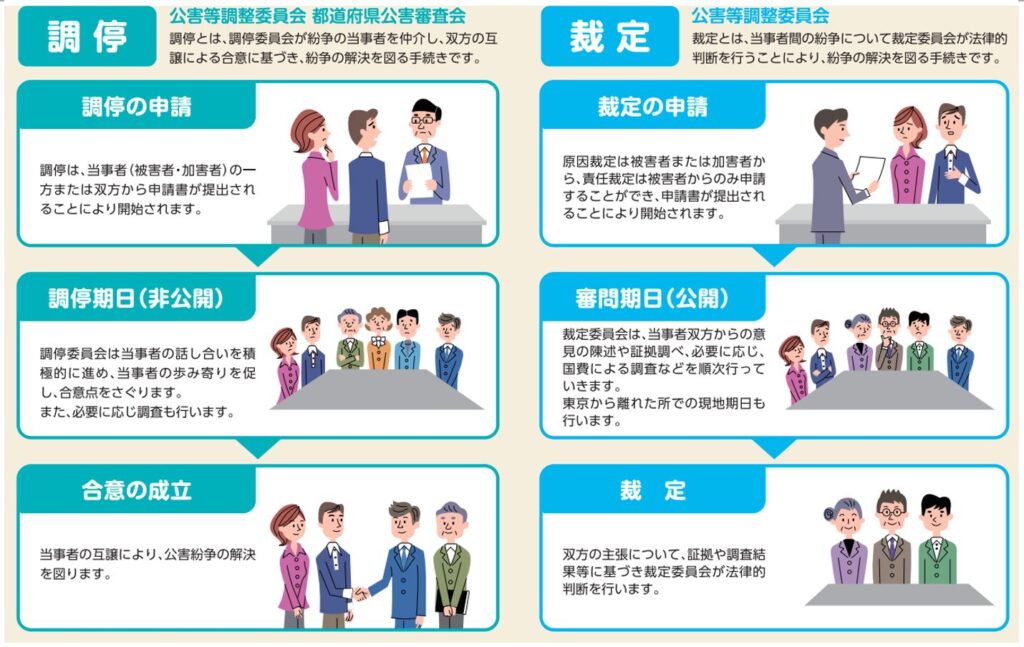

裁判によらない公害紛争の解決手段としては、調停委員会が紛争当事者の仲介を行い、合意により紛争の解決を図る「調停」と、裁定委員会が法律判断を下す「裁定」があります。

裁定には、損害賠償責任の有無や賠償額を判断する「責任裁定」と、加害行為と被害発生の因果関係を判断する「原因裁定」の2種類が存在します。

この制度の利点としては、申請手数料が裁判所による民事調停費用の約4分の1と低廉であること、そして調停委員会が法律専門家、医師、大学教授といった各分野の有識者によって構成され、中立公正な立場から紛争解決に尽力してくれることが挙げられます。

もっとも、制度名が示す通り、その対象は企業による公害に限定されます。

騒音防止条例や悪臭防止法などの関連法規も事業者を主な対象としており、個人が原因であるトラブルは原則として対象外となります。

しかしながら、個人による行為であっても、その臭気や騒音が社会生活上甘受すべき限度を超えていると判断された場合には、裁判所が差止め請求を認める可能性はあります。

不動産業者は、相談者の抱える問題に対し、多様な解決策を提示できるよう、幅広い知識を習得しておくことが求められます。

問題解決への3ステップ

悪臭問題の対応においては、関連知識の習得と並行して、相談者への丁寧なヒアリングと的確な初期調査が不可欠となります。

1. ヒアリング時の要点

●臭いの種類(例:料理臭、排水臭、腐敗臭、ペット臭、タバコ臭など)

●発生頻度:(例:常時、数時間おき、数日に一度など、可能な限り具体的に)

●時間帯:(例:日中、夜間、終日など、具体的に)

●持続時間:(臭いを感じる主観的な時間)

●影響範囲:(例:特定の近隣のみ、周囲一帯など)

●発生による影響:(例:洗濯物への臭いの付着、健康への影響など)

2. 初期調査の手順

●現地確認:臭いの状況を直接確認するのは必須

●近隣への聞き込み:他の住民も同様の被害を受けているかを確認します

●データ収集:臭いの種類、強度、発生日時、頻度、持続時間、風向きなどを詳細に記録します。状況に応じて、臭いのサンプル採取や動画撮影も検討します。

3. 発生源が特定できた場合の注意喚起

企業が相手の場合、感情的な訴えだけでは対応してくれないケースが多いため、客観的なデータと法的な根拠に基づく、冷静かつ丁寧な申し入れが重要となります。

ヒアリングや実地調査による具体的なデータと併せて、被害を受けている複数の住民による上申書を提示するのも有効です。

また、口頭での申し入れは記録に残りにくいため、必要に応じて内容証明郵便などの利用も検討すべきでしょう。

一方、個人が相手の場合には、より慎重な配慮が求められます。

臭いの発生源であると直ちに断定するのではなく、「近隣で気になる臭いが発生しているとの相談が寄せられています」といった形で問題提起を行い、相手方の生活状況や事情に配慮しながら、慎重に状況を確認する必要があります。

丁寧にコミュニケーションを図ることが、最短で問題を解決できる鍵となるからです。

まとめ

悪臭や騒音といった近隣トラブルの解決は、本質的に不動産業者の責務ではありません。

しかしながら、管理物件においてはオーナーや入居者から切実な相談が寄せられ、売買物件においても、購入希望者の懸念や購入後のトラブルに発展する可能性を考慮すれば、その対応は看過できません。

むしろ、顕在化した問題を事前に解決することで、取引の円滑化を促進し、成約へと繋がる契機となり得るのです。

こうした背景から、不動産業者には、問題の本質を見抜き、解決へと導く実践的なスキルが不可欠なのです。

もっとも、事案によっては高度な専門知識、豊富な経験、そして相応の時間を要することも事実です。

業務範囲に鑑みれば、一切の相談に応じない、あるいは専門家への紹介に留めるという判断も許容されるでしょう。

しかしながら、どのような相談に対しても迅速かつ的確に対応する姿勢は、顧客殻の揺るぎない信頼感へと繋がり、新たな紹介の機会を創出する可能性を高めます。

何より、多様な問題に対応できるという自信は、他社との明確な差別化を図る上で大きな強みとなるはずです。

不動産業界における競争優位性を確立するためには、専門性の深化が不可欠であると認識し、常に研鑽を怠らない姿勢こそが重要と言えるでしょう。