不動産媒介業務において、売買・賃貸の別を問わず顧客からリフォームに関する相談が寄せられるのは常です。

相談は内装の刷新から設備更新、さらには外装改修まで多岐にわたります。

本来、不動産業者は取引の専門家たる立場ですから、安易にリフォーム相談に応じるのは好ましくありません。

しかし、顧客との信頼関係を鑑みれば応じざるを得ず、その際、安易に「取引のある業者を紹介します」という対応をすれば、紹介後のトラブル発生時に道義的責任を免れ得ません。

利益を確保するため、元請けとして工事を受注し、実務を下請けに委託するケースも散見されますが、その際には「思っていた色と違う」といった主観的なものから、傷や不具合といった客観的な問題まで、多岐にわたるクレームが顕在化する可能性があります。

その際、「施工業者の問題」として責任を回避する姿勢は、顧客の信頼を損なう要因となり得ます。

クレーム発生のリスクを回避するために一切関与しないという選択肢も考えられますが、培ってきた顧客との信頼関係を考慮すれば現実的な対応とは言えません。

顧客に対し誠実な対応を期するならば、適切な工事手法、部材の適正価格、労務費に関する知識はもとより、職人の技量や施工品質を見抜く眼識が不可欠です。

最終的な仕上がりの美観や経年変化は、まさに職人の技術力に大きく左右されるからです。

そのため、リフォーム工事を斡旋、あるいは受注する不動産業者には、施工管理者と同等程度の知識が求められるといっても過言ではないのです。

ご承知のとおり、建築業法上、500万円未満の工事の受注に建設業許可は必須ではなく、一部自治体の条例を除き、開業に特段の資格要件もありません。

したがって、不動産業者は受注額に留意することで、建設業の許可なく元請けとしてリフォーム工事を行うことも法的には可能です。

しかしながら、リフォーム工事は不動産取引と異なる専門性を要求される領域であり、安易な参入は、これまで築き上げてきた信用を失墜させる危険性を孕んでいます。

本稿では、不動産業者がリフォーム工事の斡旋あるいは受注する際に、肝に銘じておくべき諸事項について詳述します。

つきまとう道義的責任

不動産業者は、取引金額の大きさ、手続きの複雑さ、情報の非対称性、専門知識の不足、そして顧客の抱える不安や不満といった要因から、常にクレームリスクに晒されています。

加えて、顧客の期待値と現実との乖離、情報伝達の不確実性、法規制の変更などもクレームの火種となり得ます。

経験を積むことで、これら潜在的な要因を意識的に回避し、クレームの発生を一定程度抑制することは可能です。

しかしながら、いかなる対策を講じても完全に回避が困難なのは「道義的責任」という概念です。

ご存じのとおり、道義的責任は明文化された法的根拠を持つものではなく、社会通念や倫理観に立脚する責任です。

すなわち、社会一般に認められる不動産業者が負うべき倫理的責任が果たされなかった場合や、顧客の期待値との間に大きな隔たりが生じた際に、その履行が求められるのです。

さて、リフォーム工事は、発注者である顧客と受注者である元請業者との間で締結される請負契約によって成立します。

請負契約は、仕事の完成という成果物に対して対価が支払われる双務契約であり、元請け業者には工事を完成させ引き渡す義務が、顧客にはその成果に対して報酬を支払う義務が発生します。

この契約においては、工事の完成と引き渡しが焦点であり、必ずしも仕上がりの美観といった工事内容そのものが直接的な責任の対象とはなりません。

しかしながら、建築資材はクロス一枚から住設機器、外壁に至るまで、全て品番によって管理されます。

そのため、品番をわずか一つ誤るだけで、意図したものと異なる色や機能を持つ製品が納品される事態が生じ得ます。

施工側はこのロジックを理解していますが、顧客はその限りではありません。

竣工確認の際、「思っていた色と違う」といった主観的な指摘がされた場合、まずは品番に誤りがないかを入念に確認することになります。

特に、ショウルームにおいては製品の魅力を最大限に引き出せるよう照明が調整されていることから、同一の商品を住宅に設置した際に、光の加減によって顧客が色味の差異を感じ、不満を覚えるケースが少なくありません。

品番に誤りがなければ、施工側に法的な責任は生じません。

しかし、光の当たり具合で印象は異なると説明しても、「そのような説明は事前に受けていない。業者には、然るべき説明を行う道義的責任があるはずだ」と主張されることがあります。

このように、「道義的責任」という言葉は、顧客が自身の不満を表明する上で、非常に有効なツールとして実務の現場で頻繁に用いられるのです。

したがって、不動産業者は、法的な説明義務に留まらず、この「道義的責任」という側面も視野に入れ、顧客に対する情報提供を行う必要があるのです。

不動産取引に関してであれば、この「道義的責任」を果たすもの困難ではないかも知れませんが、不慣れなリフォーム工事に関してはその限りではないでしょう。

したがって、心して対応する必要があるのです。

覚えておきたい元請けと下請けの定義

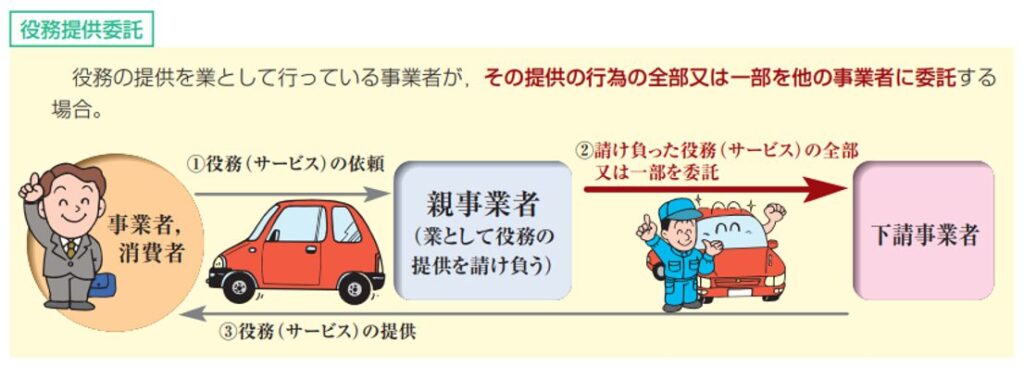

下請とは、元請事業者から業務の再委託を受けた事業者を指します。

建設業界においては、元請事業者が多数の下請事業者を活用して工事を進めるのが一般的であり、多くの場合、下請法ではなく建設業法が適用されます。

しかし、不動産業者が顧客からリフォーム工事を直接請負い、その全工程を下請事業者に再委託するようなケースでは、下請法の適用対象となる可能性があります。

いずれの法律が適用されるにしても、これらの委託は「役務提供委託」に分類されます。

これにより、委託先である下請事業者の施工不良に起因するクレームが発生した場合、その責任は全て元請事業者が負うことになります。

発注者である顧客との契約関係はあくまでも元請事業者との間にのみ存在し、下請事業者は履行補助者に過ぎないと解釈されるため、「下請事業者の施工に問題があった」という主張は、顧客に対して一切通用しません。

顧客との契約主体となる以上、委託事業者の選定から、工事の進捗状況や品質管理に至るまで、元請事業者は全ての責任を負うのです。

したがって、適切な事業者の選定と、工事が過不足なく実施されているかの確認は、元請事業者の責務であると理解しておく必要があるのです。

リフォーム工事はトラブルが多い?

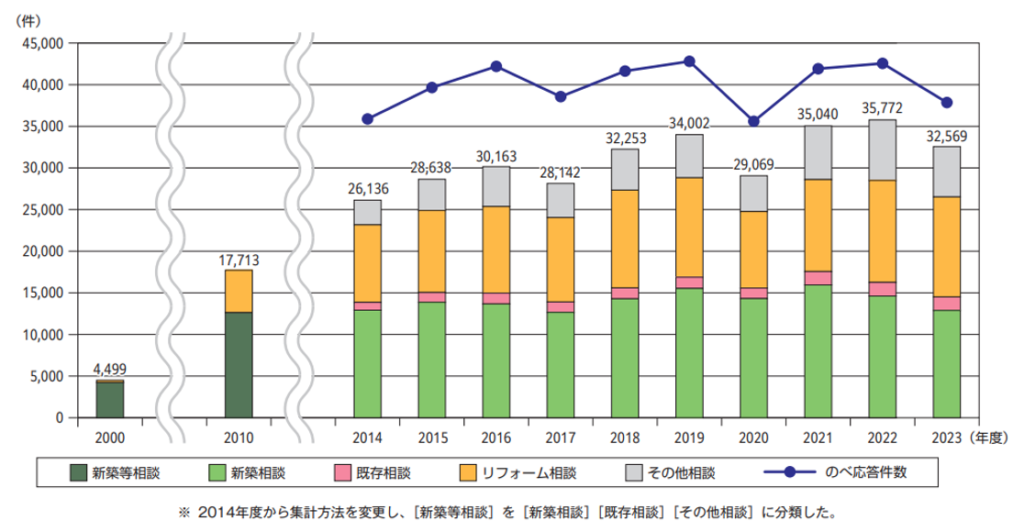

住宅リフォーム・紛争処理支援センターが公表した「住宅相談統計年報2024」によれば、新規相談件数は前年比9%減少とはいえ、32,569件に上っています。

2000年の相談業務開始以来の累計件数は、驚くべきことに490,380件に達しています。

もっとも、同支援センターは新築、既存住宅、リフォームなど広範な相談に対応しており、リフォームに特化した新規相談は12,011件となっています。

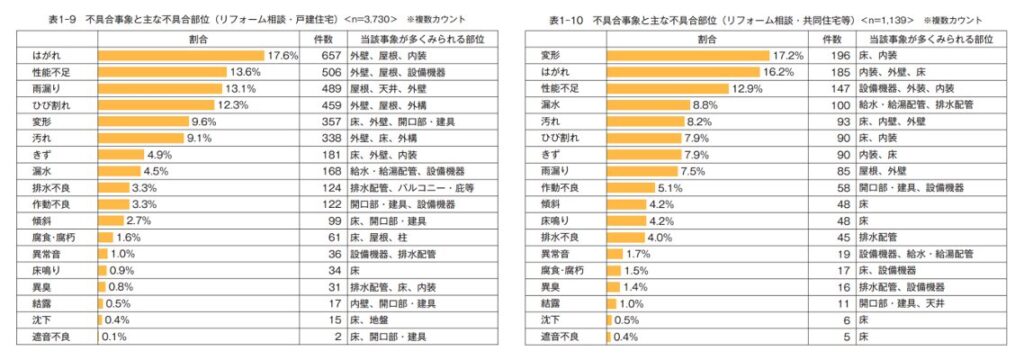

戸建て住宅と共同住宅とでは不具合の発生部位に差異が見られるものの、共通して内外装の剥がれ、性能不足、変形、漏水などに関する相談が多数を占めていることを確認できます。

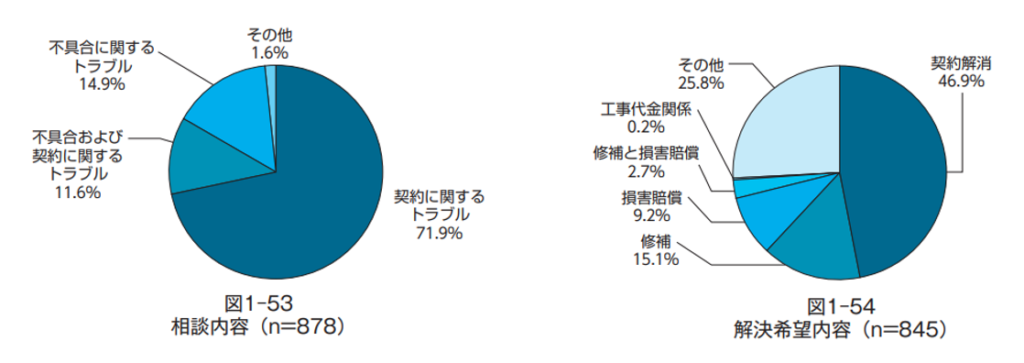

また、訪問販売に関する相談においては、解決希望内容の46.9%が契約解除を求めているというデータがあり、契約に関する相談が多数を占めていることが確認できます。

紹介したリフォーム業者が、適性な工事費用、高い施工精度、そして万全なアフターメンテナンス体制を整えていれば懸念は少ないかもしれません。

しかしながら、そうではない場合、リフォーム工事は潜在的なトラブルが多いという事実を念頭に置き、業者を紹介するか否かの判断を慎重に行う必要があると言えるでしょう。

不動産業者の留意事項

単なる紹介に留まった場合でも、工事に不具合が生じれば道義的責任を問われる可能性は否定できません。

直接的な契約行為や工事への関与がないため法的な責任は免がれるとしても、信頼関係に基づいて発注された工事であれば、顧客の期待を裏切るわけにはいかないでしょう。

特に、顧客に対して紹介業者の業務に関する具体的なアドバイス(例:施工後の保証内容や工事金額の目安など)を行っていた場合や、施工業者に対して顧客が求める工事内容を詳細に伝達していた場合には、一定の関与があったと見なされ、相応の責任が生じます。

さらに、たとえ積極的な関与がなくとも、業者から紹介料を受け取っている事実があれば、不適切な業者を紹介したとして責任が追及される可能性も考慮すべきです。

関与の程度によって責任の度合いは変動しますが、注意義務が発生すると判断されるならば、任務懈怠を生じさせないよう、以下の点には細心に注意を払う必要があります。

2. 見積書の詳細な精査と内訳の確認

3. 請負契約書の内容、アフターメンテナンス範囲の明確化

4. 工事進捗状況の的確な把握と最終的な仕上がりの確認

5. 不具合発生時の迅速かつ適切な一次対応

つまり、責任を負いたくなのであれば、リフォーム工事への関与は一切避ける。一方、顧客のために何らかの関与をするのであれば、相応の注意義務が発生することを深く理解して、その義務を履行する覚悟が求められるのです。

まとめ

本稿の主眼は、最終段落に疑縮しています。

つまり、覚悟がないのであれば一切関与せず、安易な気持ちで中途半端な関与は避けるべきということです。

特に、不動産業者は「紹介」という行為の重さを認識しなければなりません。

業務の特性上、リフォーム業者に留まらず、新築業者やインスペクターの斡旋、さらには弁護士、税理士、行政書士といった専門家の紹介を顧客から求められる場合があります。

その際、たとえ善意による紹介であっても、紹介者には善良なる管理者の注意義務が課せられる可能性があることを、常に念頭に置く必要があります。

顧客に紹介した業者や専門家が不適切な対応を取った場合、紹介者の信用は必然的に損なわれます。

「紹介したに過ぎない」という主張が法的に認められたとしても、直接的な不利益を被った顧客の感情は容易に割り切れるものではありません。

紹介という行為には相応のリスクが伴うことを深く認識し、軽率な対応は厳に慎む必要があるのです。