宅地建物取引士は、不動産取引の専門家として、公正かつ誠実に職務を遂行することが求められる国家資格者です。

不動産の売買、賃貸、交換における重要事項の説明を主たる業務とし、その専門性を活かして取引の円滑化と当事者の利益保護に貢献しています。

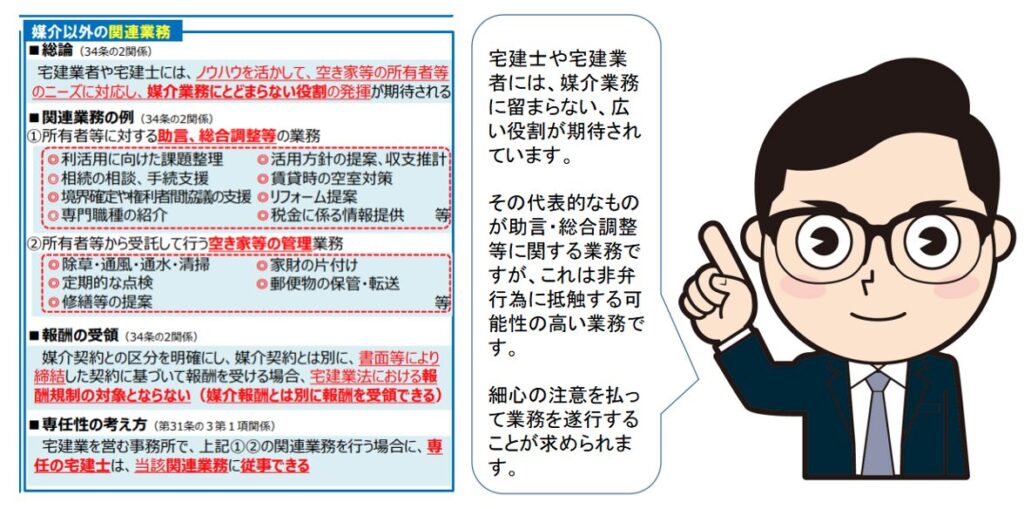

実務においては、宅地建物取引業法をはじめ、民法、建築基準法、騒音規制法、さらには空家対策特別措置法など、不動産に関連する多様な法制度に基づく説明や助言を求められる場面も増加しています。

特に、管理不全空家や隣地トラブルを抱える物件に関しては、隣地所有者に対し適切な管理を促す必要が生じることもあり、一定の法的知見が求められます。

これら広範な業務を遂行するにあたり、常に留意すべきは弁護士法との適切な距離感です。

たとえば、宅地建物取引士の業務範囲は次の三原則に基づいて明確化されています。

- 業務処理の原則(第15条)

宅地又は建物の取引の専門家として、取引当事者の利益を保護し、公正かつ誠実に業務を行うことが求められます。また、関連する業務に従事する者との連携も重要な要素です。 - 信用失墜行為の禁止(第15条の2)

宅地建物取引士は、その職業における信用や品位を害するような行為を行ってはならないとされています。 - 知識及び能力の維持向上(第15条の3)

宅地建物取引士には、業務に必要な知識と能力を継続的に維持・向上させることが求められています。

これらを踏まえた上で、実務上特に慎重を要するのが、弁護士法が定める「法律事務」に抵触する可能性のある業務です。

その典型的な例として以下のような業務が挙げられます。

もっとも、これらの業務は宅地建物取引士の専従業務ではなく、宅地建物取引士資格を有しない従業員によっても行われているのが現状です。

●コンサルティング業務

●第三者が作成した契約書・重要事項説明書・覚書・念書などの精査・修正

●法的根拠を前提とした文言での樹木伐採要請や、通行掘削同意書の作成・締結代行

たとえば、私道に接する物件において、所有者を代理して私道共有者と交渉を行い、通行・掘削同意書を作成・締結する行為は、宅地建物取引業者の業務範囲と認識されています。

また、隣地の所有者に対し、越境した樹木の伐採を要請する場合も想定され、その際には「同意が得られなければ、改正民法の規定に基づきこちらで切除させていただきます」と伝えることが実務上発生することもあるでしょう。

しかしながら、これらの行為は弁護士法第72条が規定する「非弁行為(無資格者による法律事務」に該当する可能性を包括しており、注意が必要です。

とりわけ、法的助言の名のもとに、当事者間の法的判断や利害の調整に介入した場合、そのリスクは高まると認識しておくべきでしょう。

弁護士法における「法律事務」の定義は、曖昧かつ不明確な部分も多く明確な線引が必ずしも存在していない側面もあります。

過去の裁判例においても、個別具体的な事情に応じて判断がなされているのが実情です。

宅地建物取引士や宅地建物取引業者が扱う実務領域が広がりを見せる中、特にトラブルを含む案件では、顧客対応の延長が意図せぬ非弁行為に繋がりかねない事態も生じ得るのです。

本稿では、弁護士法の抵触を巡る最高裁や下級審の裁判例を参考に、業務を遂行する上でどのような点に留意すべきか、具体的に検証してまいります。

法律事務とは

弁護士法第72条は次のように規定されています。

「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない」

非弁行為の罰則については、弁護士法第77条3号で「2年以下の懲役刑または300万円以下の罰金」が科せられます。

このことからもわかる通り、非弁行為は親告の必要がない刑事罰に該当し、重大な犯罪行為として扱われます。

では、報酬を得なければ問題ないのでしょうか。

確かに、弁護士法第72条には「報酬を得て」の文言があります。

このため、単発的な行為や限られた範囲であれば非弁行為と見なされない場合もあると思います。

しかし、報酬の有無は重要な判断要素ではあるものの、必須要件ではないことも理解しておくべきです。

反復継続して法律事務を行えば、無報酬であっても非弁行為と見なされるリスクは高まるのです。

また、宅地建物取引業者が法律事務に抵触する可能性の高い業務を請け負う背景には、問題解決を通じて媒介報酬が得られるとの期待があるからです。

しかし、媒介報酬が法律事務に基づくものと判断される場合もありますので、十分な注意が必要です。

例えば、賃貸オフィスを内覧し、賃貸借契約の締結を希望した顧客から、「実は現在入居しているオフィスの退去費用の額を巡ってトラブルが発生している。

減額交渉を引き受けてくれないか」と相談されて介入した場合、その背景には新たな賃貸借契約の媒介報酬が得られるという目的があります。

さらに、賃借人の代理人として減額の交渉をすること自体が法律事務に該当しますから、このケースは非弁行為とされる可能性が極めて高いのです。

同様に、先述したような第三者が作成した契約書・重要事項説明書・覚書・念書などのチェックや隣地からの越境、私道についての見解表明など、法的な助言や和解調書を作成する行為は弁護士法に抵触するリスクが高いといえます。

とはいえ、非弁行為か否かの判断には解釈の幅があり、見解が分かれる場合もあります。

弁護士法第72条の後半では、「他の法律に別段の定めがある場合は、この限りではない」と記載されており、宅地建物取引業者の業務範囲であるとして許容されるケースも多いのです。

現在も裁判例を通じて解釈が試みられていますが、確定的な判断基準は未だ存在していないのが実情です。

非弁行為の要件

宅地建物取引業を日々営む、あるいは宅地建物取引士として業務を行うにあたって、宅地建物取引業法で定められた規律や罰則を正確に理解し、遵守することは当然の責任です。

また、無資格の従業員に対しては定期的に必要な教育訓練を実施し、法律に抵触しないよう十分に配慮することが求められます。

宅地建物取引業に従事する者は、宅地建物取引業法のみならず、民法、建築基準法、借地借家法などの周辺法規に関する知識を有していることが求められます。

また、業務の性質上、弁護士法をはじめとする広範な法律知識が必須とされます。

加えて、法律条文の理解だけでは不十分であるため、法令解釈や裁判例についても深い理解が求められます。

日々の研鑽を怠らず、常に最新の法律知識を把握する姿勢が重要なのです。

前項で解説したように、特に注意を要するのは「明け渡し(立ち退き)交渉」と「滞納賃料等の回収業務」、「相隣関係トラブルの代理」です。

これらの案件は、いずれも法的な争いが実際に発生している、あるいは発生する可能性が極めて高い案件です。

非弁行為が成立する要件は、以下の4つの要素が総合的に斟酌されて判断されます。

②報酬を得る目的であること

③法律事務に該当すること

具体的には、法律相談・代理人としての交渉など、権利義務に関する争いや疑義が生じており、対応することで新たな権利義務関係を創出・変更する事項を伴う行為全般が該当します。

④業として行うこと

反復継続性が判断基準となりますが、単発的な行為であっても内容によって「業」とみなされる場合があります。

この4つの要件に該当する場合、確実に非弁行為と判断されます。

しかし、仮にいずれかの要件が欠けていたとしても、報酬を得て法律事務を委託され行動した場合には、非弁行為と判断される可能性が高いと理解すべきです。

前述のように、非弁行為の判断には法的な解釈が不可欠であり、事案ごとに異なる基準が示される可能性があります。

そのため、抵触する可能性が高い案件は、基本的に受任を避ける配慮が求められます。

非弁行為はなぜ発覚するのか

非弁行為は親告罪ではなく刑事罰であるため、発覚すれば逮捕・拘禁される可能性があります。

しかし、民事と刑事のグレーゾーンに位置することが多く、直ちに警察が介入するケースは稀です。

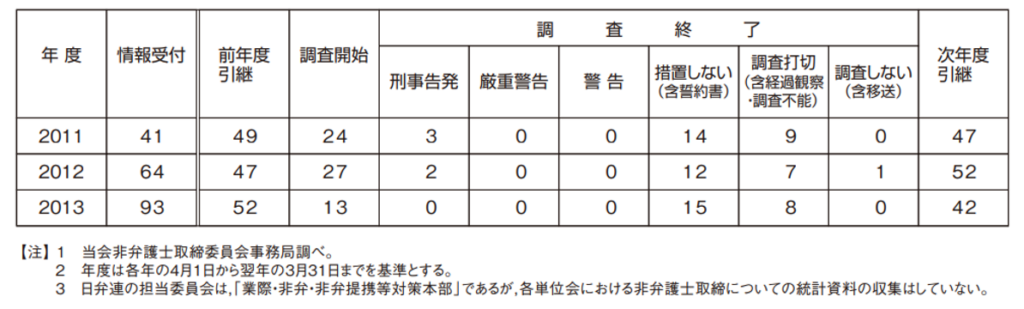

そのため、弁護士会所属の弁護士や一般市民、消費者センターなどから弁護士会に情報が提供され、弁護士会内の非弁護士取締委員会などが調査を行い、刑事告発に至るケースが多いのです。

具体的な告発件数や年度ごとの情報受付件数についての詳細は公表されていませんが、例えば2014年12月に東京弁護士会が発行した書籍には、2013年の情報受付が93件に達したことが記録されています。

誓約書を提出させることで刑事告発を見送る措置が取られていることが多いものの、そもそも親告罪ではありません。

非弁行為による罪状の重さを理解し、法令に抵触しないよう十分に注意を払うことが重要です。

まとめ

本稿では、宅地建物取引業者が日常業務の一環として行っている滞納賃料の督促や立ち退き交渉、相隣トラブルへの介入、法的助言、和解書面の作成などが、非弁行為に該当する可能性が高いとして注意喚起しました。

実際、「非弁行為」という概念自体は理解しているものの、その具体的な成立要件をしっかりと認識している宅地建物取引業者は少数派です。

しかし、非弁行為は刑事罰に該当するため、理解しているかどうかは一切斟酌されません。

法の名のもとその罪は、容赦なく問われます。

例えば、立ち退き交渉の代理を行わず、単に物件オーナーの意向を無償で伝えるだけであれば、非弁行為には該当しません。

メッセンジャーを取り締まる法律ではないからです。

しかし、法的な説明やアドバイスを行えば懸念を招き、私見を述べればさらに代理行為と誤解される可能性が高まります。

重要なのは、非弁行為の成立要件を正確に理解し、抵触しない範囲内で業務を遂行することです。

実務上、不動産に関する法的なアドバイスは日常的に求められますが、毎回「弁護士法に抵触する可能性があるためお答えできません」と対応するのは現実的ではありません。

したがって、弁護士法との適切な距離感を保ちながら、慎重に業務を遂行することが重要なのです。