令和7年8月20日、神戸市のマンションにおいて、居住者の女性が面識のない男に殺害されるという痛ましい事件が発生しました。

本件はすでに容疑者が逮捕され、犯行の動機や経緯について詳細な捜査が進められています。

そして、新事実が明らかになるたび社会へ大きな衝撃を与えています。

特に注目すべきは、容疑者は事件の2日前に偶然被害者を見かけ、ただ好みの女性であるとの理由で後をつけまわし、歪んだ欲望の赴くまま犯行に及んだ点です。

さらに世間を驚かせたのは、加害者は2020年にストーカー規制法で、2022年には傷害やストーカー規制法でそれぞれ逮捕されており、罰金刑や執行猶予付きの有罪判決を受けていたという事実でした。

ご承知のとおり、執行の猶予は判決が「懲役・禁錮3年以下または罰金50万円以下」の場合、過去に禁錮以上の刑歴がないことを条件として、裁判所が刑の執行を一定期間猶予する制度です。

これは、比較的軽微な犯罪者を刑務所に収監した場合、却って犯罪的傾向を助長する可能性があり、それが社会復帰の妨げになりかねないとの配慮から設けられた制度設計です。

そこで気になるのが再犯率です。

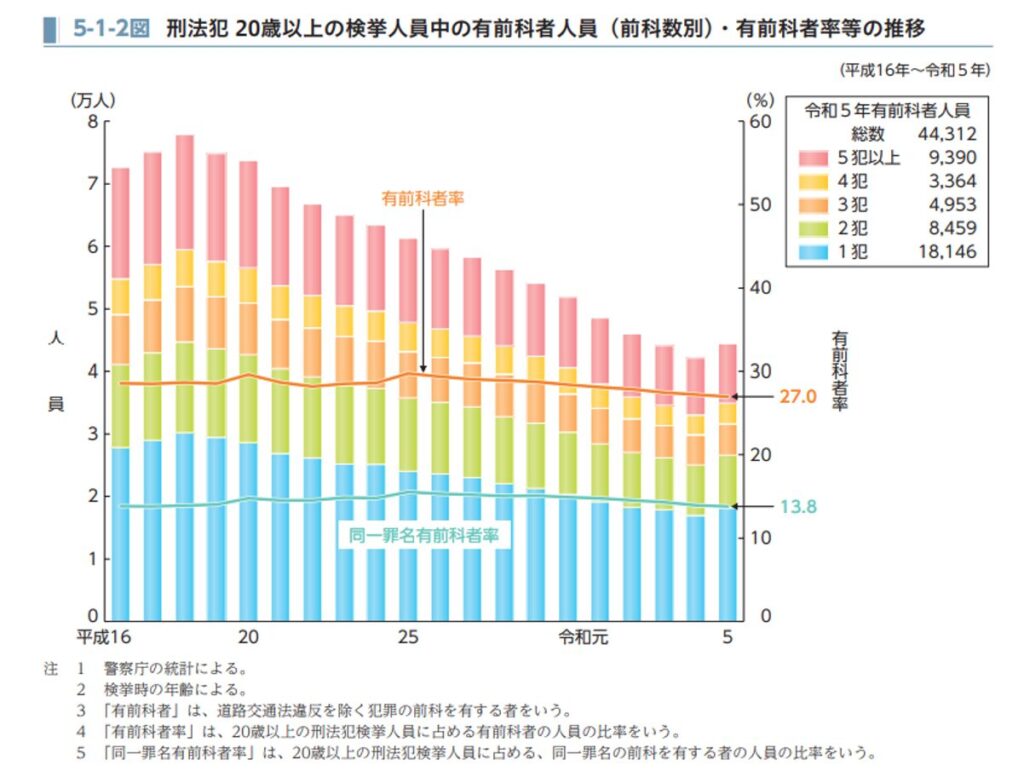

執行猶予中の再犯率のみを示す統計データは公表されていませんが、法務省「令和6年犯罪白書」に記載された「刑法犯20歳以上の検挙人員中の有前科者人員・有前科者率等の推移」では、前科1犯の同一罪名有前科者再発率は全体として低下傾向にあり、令和6年は13.8%となっています。

この数値を高いとみるか低いとみるかは議論の余地もありますが、この統計だけを根拠に有前科者全体を偏見の目で見ることは許されません。

しかし一方で、窃盗、恐喝、詐欺といった罪種では依然として再犯率が10%を超えるなど、一定のリスクが存在することも事実です。

そして今回のように、統計上は低い確率であっても、個別の事件が重大な結果をもたらし得ることを忘れてはならないのです。

本件の加害者は偶然見かけた被害者に一方的な関心を抱き、オートロックを解除して入館した女性の後に続きマンションへ侵入、その後犯行に及んでいます。

報道によれば、過去の事件でも同様の手口で侵入したとされています。

つまり、表面的なセキュリティー設備を難なくすり抜けてしまう人的リスクが現実化したと言えるのです。

近年では晩婚化の影響もあり、単身女性が将来に向けた資産形成の一環として分譲マンションを購入するケースが増えています。

また、賃貸物件に居住する単身女性の割合も増加しています。

単身女性が物件を選ぶ際には、1階住戸を避ける、セキュリティー設備の有無を確認する、周辺環境として街灯の数や夜間の人通り状況を確認するといった工夫を凝らします。

しかし、予算や立地条件を勘案した場合、必ずしも安全性が十分に担保されるとは限りません。

さらに、こうした事件が発生している以上、私たちは「オートロックだから安心」とか、「指紋認証キーだから万全」とかいった安易な発言で顧客を過信させるのではなく、むしろセキュリティ設備の限界を正しく説明し、入居者自身が日常的にどのような注意を払うべきかを伝える責任があるのです。

本稿では、セキュリティシステムが抱える盲点と、居住者が自身を守るために意識すべき実践的な配慮について考察します。

セキュリティ設備を過信しない

筆者は2024年11月28日付けで、不動産会社のミカタに【リスクを防ぐ!】不動産業者が知るべきトクリュウ対策と題する記事を寄稿し、その中で侵入犯罪を防止する有効な対策として、無施錠防止、ガラス破り対策、合鍵の悪用防止について解説しました。

ただし、これらはあくまでも「侵入を困難にして犯行を諦めさせる」ための手段です。

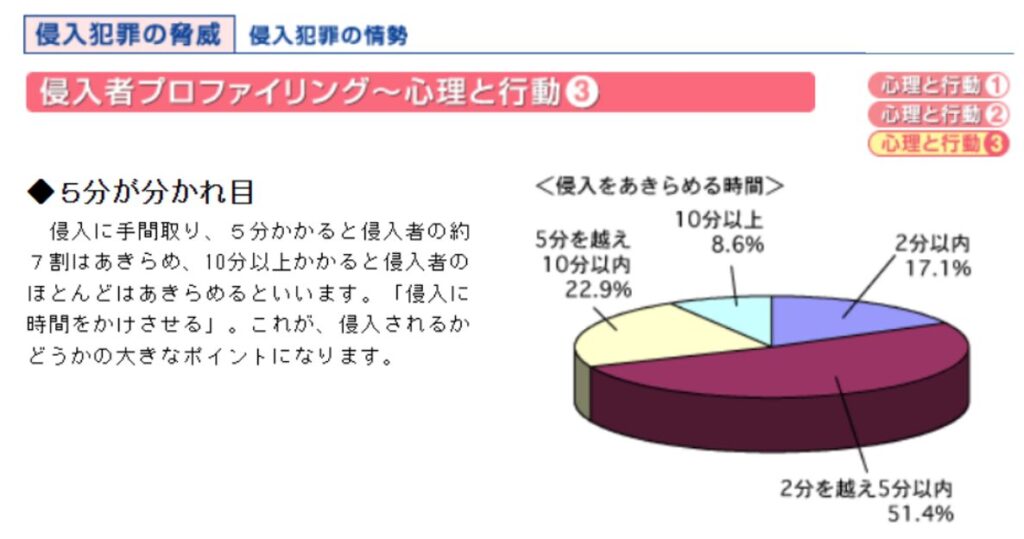

実際、警視庁の「住まいる110番」ではプロファイリングの結果として、侵入に5分以上かかると約7割が、10分以上かかるとほぼ全員が侵入を諦めると報告しています。

この結果からも、解錠が困難なディンプルシリンダ、強力な衝撃にも耐えるCPマークつき防犯ガラス入りサッシ、窓へ補助錠を後付した二重ロックなどの採用が、防犯性向上に期待できることが分かります。

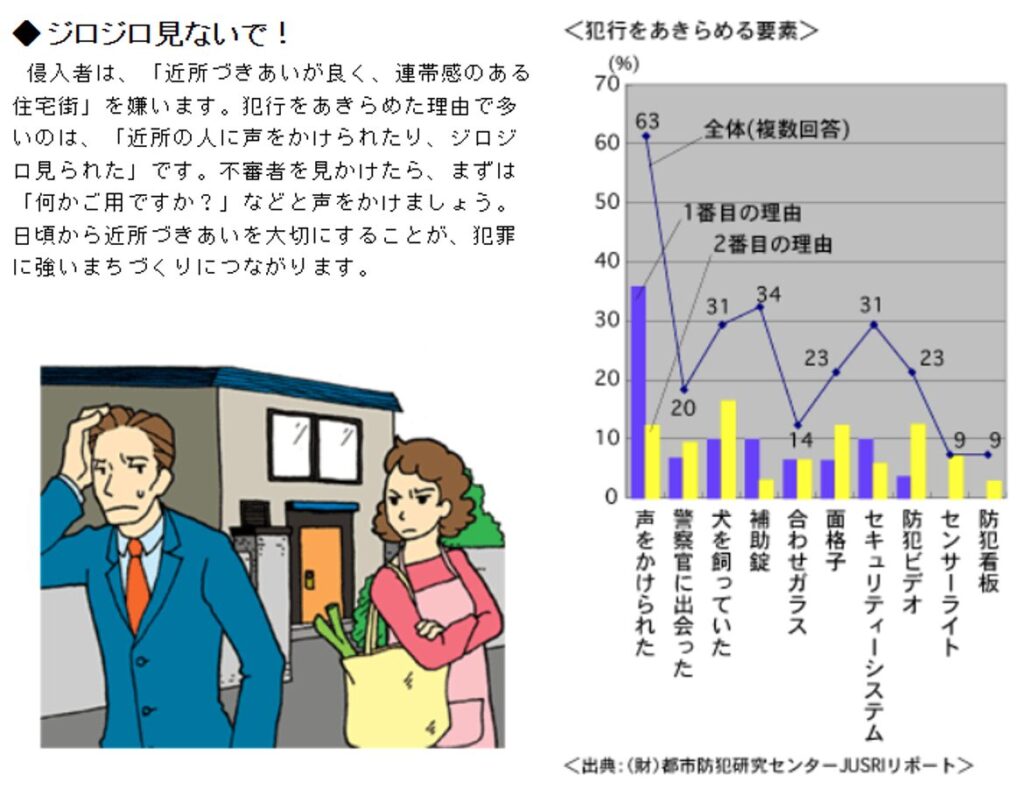

さらに侵入者は「見咎められること」を極端に嫌います。

犯行後に特定されるリスクが高まるため当然ですが、とりわけ「声がけ」は犯行を未然に防ぐ抑止力となり得ます。

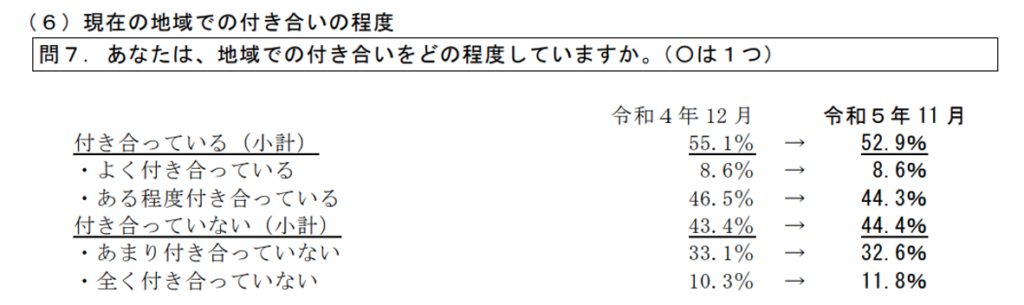

しかし現実には、近所付き合いが年々希薄化しており、特に都心部ではその傾向が顕著です。

内閣府の「世論調査」を見れば、希薄化の傾向が一目で確認できます。

例えば、平成16年は71.7%であった近所付き合いが、令和5年度は52.9%まで低下しています。

さらに、東京都では25.3%、政令指定都市で21.7%に留まっていることからも、規模が大きいほど近所付き合いが希薄となっている事実を確認できます。

しかし、それでも防犯における「声がけ」の有効性は揺るぎません。

声をかけることには抵抗があっても、挨拶程度であれば自然に行えるはずです。

筆者自身、オートロック付き分譲マンションに長年居住していますが、住人の多くが顔見知りであるため日常的な挨拶は当然行っていますが、時折見慣れない人物を見かけた場合には特に意識して挨拶するように心がけています。

親族や知人の訪問であることが大半でしょうが、万一の事態に備え、不審な挙動を感じた場合にはその人相や風体を記憶するように努めているのです。

オートロックを過信して無施錠のまま生活している家庭も散見されます。

しかし、セキュリティシステムを強化するよりも、わずかな時間であっても施錠を徹底するといった日常的な心がけのほうが、遥かに有効な防犯対策となるのです。

実際、オートロック付きマンションといえども、住人の出入りに合わせて侵入する「共連れ」によって簡単に突破されます。

たとえコンシェルジュが常駐して見咎めるにしても、多くの場合それは日中に限られます。

夜間は共連れのリスクがあるのです。

結局のところ、防犯の基本は「習慣」にあります。

ゴミを捨てにいくわずかな時間であっても施錠を怠らない、見慣れない人物にはこちらから挨拶する、こうした日常の積み重ねが、最先端のセキュリティシステムに勝る効果を発揮する場合もあるのです。

不動産業者としては、この事実を顧客に正しく伝え、日常的な防犯意識を高めてもらうことこそが重要です。

これにより、本当の意味での安心感を提供できるのです。

現行セキュリティシステムの盲点

マンションにおけるセキュリティシステムは年々高度化しており、オートロック、指紋認証キー、防犯カメラ、録画機能付きインターフォンなど先進的な設備が導入されています。

また、近年では戸建てや集合住宅でもシステムの導入率が高まりを見せています。

これらの導入は、当然にその効果に期待できますが、だからといって過信してはなりません。

実際に、「突破可能な盲点」が少なからず存在しているからです。具体的には、以下のようなものです。

1. オートロックの「共連れ」

オートロックにおけるもっとも一般的な盲点が、居住者の後をついて侵入する「共連れ」です。

先述した事件の犯人も、この方法により建物内への侵入を果たしています。

住人が扉を解錠するタイミングに合わせて同行するこの手段は、解錠した当人が後ろを振り返り、目で侵入者を牽制することで防止できる可能性が高まります。

とりわけ人の出入りが多い大型のマンションで顕在化しやすいリスクですので、住人自身の配慮が必要です。

また、任意の住宅を呼び出し「宅配便です」と名乗って解錠させ、建物内に侵入する手口も確認されています。

覚えのない訪問者にはドアを開けることはもちろん、インターフォン越しでも対応しないなどの配慮も必要です。

特に、単身女性の入居者に対しては宅配便などの受取もドアチェーンをしたまま対応することを推奨すると良いでしょう。

2. キーの複製リスク

近年採用率が高まっているディンプルキーは、耐ピッキング性能が高く防犯性に優れています。

しかし、ディンプルキーに限らずほとんどの鍵は、鍵自体に刻印されている「鍵番号」さえあれば簡単にスペアキーが作成できます。

そのため、「登録制シリンダー」が推奨されるのです。

登録されている場合、メーカーは登録者本人が直接依頼した場合にしか作成には応じません。

作成に2~3週間必要となるデメリットはありますが、防犯性を重視するなら登録制シリンダーを利用すべきでしょう。

3. 防犯カメラの限界

防犯カメラは犯罪防止に一定の効果を持ちますが、あくまで現状確認や「事後的な証拠収集」が目的です。

また、取り付け位置によって死角が存在し、帽子やマスク、サングラスなどで顔を隠蔽されれば、証拠収集としての機能を果たすことは難しくなります。

加えて、マンションの共用部に設置された防犯カメラは録画の保存期間が短く設定されている場合もあります。

そのため、証拠としての活用に制限がある場合も多いのです。

4. 高層階だからと安心できない

高層階だから安全という考えは短絡的です。

実際、隣接住戸や共用部分を経由した侵入や、配管や足場、時に隣接する建物との隙間を利用してまるで蜘蛛のように上階へ侵入した事例も確認されています。

特に2~3階部分は狙われやすいため、窓の施錠はもちろん、補助錠やガラス破り対策を講じる必要があります。

このように、どれほど高度なセキュリティシステムを導入しても、それだけで「万全」とはいえません。

むしろ「盲点が存在する」と理解したうえで、近所付き合いや居住者の意識、行動を検討するほうが、防犯効果を最大化する方法となるのです。

不動産業者の実務的責任と防犯に対するアドバイス

不動産業者として、私たちは地域の治安を一定程度は予測できます。

そのため、物件紹介を行う際には、治安に関する情報の提供が欠かせません。

筆者自身も、内覧に同行した際不安を覚えたエリアについては、地方警察のウエブサイトを通じて犯罪の認知件数を確認するようにしています。

そして多くの場合、予測がほぼ的中していることを実感しています。

治安が良いとされる地域には、一般的に次のような特徴が見受けられます。

●街灯の数が多くかつ故障も見受けられず、夜間の安全が確保されている。

●落書きやゴミのポイ捨が少ない。

●広い歩道や、子ども向けの安全区域が整備されている。

●暗く狭い裏道が少なく、明るい街並みが続いている。

●地域住民やボランティア団体による防犯活動が盛ん。

逆に、これらの要素が欠けているエリアは治安が不安定である可能性の高さが懸念されます。

不動産業者には、治安が懸念される地域の物件を紹介する際には、事実関係を十分に確認し、顧客に対して適切な情報提供を行う責務があります。

この責務は、宅地建物取引業法に具体的な明記がされているわけではありません。

しかし、治安が悪化しているエリアや過去に重大な事件が発生した場所などは、買主や借主の意思決定に大きな影響を与える可能性が極めて高い、「心理的瑕疵となり得る情報」として扱われるべきです。

筆者は2024年3月、『不動産会社のミカタに【地域の治安について説明は必要?】犯罪統計から読み取る住宅地の犯罪傾向と、防犯対策の提案について』という記事を寄稿しています。

この記事では、犯罪データを活用した治安情報の調べ方とその活用方法について詳しく解説しています。

興味がありましたらぜひご一読ください。

顧客に伝えるべきアドバイス

これまで、セキュリティの盲点や防犯に必要な日常的な習慣について解説しましたが、これらの知識は不動産業者として理解するだけではなく、顧客に適切に伝える責任があります。

以下3つのポイントを中心に、防犯意識についての理解を促す必要があるのです。

1. 日常的習慣

挨拶は、単に近隣コミュニケーションの促進に留まらず、防犯対策としても効果を発揮します。

また、オートロックの有無にかかわらず、僅かな時間でも確実に施錠を行うこと、不審者に対して積極的に声がけを行う習慣を持つこと、これらの習慣が防犯に大きな効果を発揮します。

2. 設備面

防犯設備が整っているからといって、過信は避けなければなりません。

しかし、設備の導入によって犯罪の抑止に一定の効果があるのは事実です。

特に、侵入に10分以上かかればほとんどの犯罪者が諦めるというプロファイリング結果が示すように、セキュリティ設備の選定は重用です。

私たち不動産業者は、これらの設備に関する理解を深め、顧客にたいしてその効果と限界を適切に説明する責任があります。

3. 周辺環境

治安に懸念がある地域については犯罪発生率を調査し、特に単身女性や小さなお子様がいる家庭に対しては、防犯に関する具体的なアドバイスを提供することが求められます。

地域の治安状況を正確に把握し、そのリスクについて丁寧に説明する姿勢が求められるのです。

宅地建物取引業法でこれらの説明は義務付けられてはいません。

したがって説明を省略しても、何ら問題とはならないのです。

しかし、不動産業者の「義務」と「責任」は異なる概念だと理解する必要があります。

情報が容易に手に入る現代においても、専門家と一般の方との間には依然として情報格差が存在します。

これは理解度の違いと言い換えることもできますが、この違いを埋めるために、専門家としての責務を果たすことが求められるのです。

実際、ガラスを破っての侵入やピッキング被害に関する相談を受けた経験を持つ不動産業者は多いでしょう。

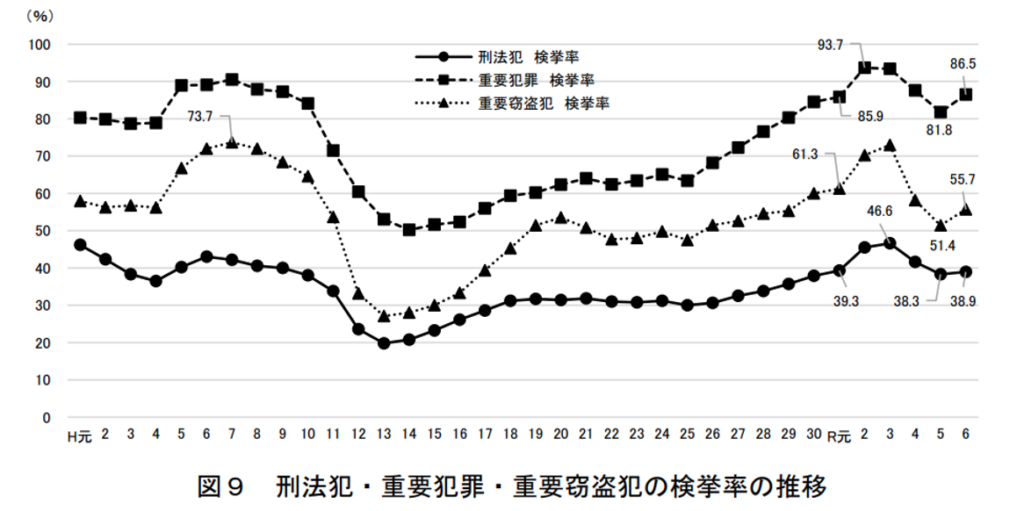

侵入犯罪は減少傾向にありましたが、令和5年は前年比20.9%増加し、重要犯罪の認知件数も増加に転じています。

景気の悪化や失業率の上昇が犯罪件数と相関関係にあるとよく指摘されますが、実際には国や時期、犯罪の種類によって関係性は異なります。

しかし、近年では非合法なアルバイトに応募して犯罪行為に加担する件数も増加傾向にあり、自己防衛の重要性はますます高まっているのです。

私たちには顧客が不利益を被る前に、適切なアドバイスを提供する責務があると理解する必要があるのです。

まとめ

本稿で述べたように、セキュリテイ設備を過信してはなりません。

確かに、設備の導入は一定の効果を発揮します。

しかし、それ以上に重要なのは日常的な意識と地域社会とのつながりです。

これこそが、最大の防犯手段であることを忘れてはならないのです。

しかし、核家族化や晩婚化の影響などにより地域との交流が薄れがちな現在、顧客に防犯意識を高めてもらう役割は、不動産業者に課せられた大切な責務です。

不動産業者には資産価値の向上だけでなく、「安全・安心」の提供が求められます。

近隣で見慣れない人を見かければ積極的に声を掛け、自分の子ではなくても、大人が子どもたちに良いことと悪いことを教えるなど、地域住民が協力し合う取組を広げることが犯罪防止には不可欠なのです。

一人では難しいことでも、地域の住民が協力し合い、犯罪防止に取り組む動きは確実に広がりつつあります。

まずは身近で実現可能なことから始め、地域との連携や家族の絆を取り戻すことが、最大の犯罪抑止力となるのです。

私たち不動産業者は、その「架け橋」となれることを自覚し、適切に行動する姿勢が求められるのです。