クーリング・オフ制度は一般消費者の保護を目的としていますが、不動産取引においてその適用は限定的です。

本制度が適用されるためには、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、以下の全要件を充足する必要があるからです。

●契約の申し込みまたは締結が、宅地建物取引業者の事務所その他国土交通省令・内閣府令で定める場所以外(取引当事者が自ら申し出た自宅、勤務先)で行われたこと。但し、事務所等において買受の申込みをし、事務所以外の場所において売買契約を締結した買主は除かれます。

●クーリング・オフ制度の説明を受けた日から起算して8日以内であること。

さらに、宅地・建物の引き渡しを受け、かつ、代金の全額を支払った場合には、上記要件を満たしたとしてもクーリング・オフを請求できません。

現行のクーリング・オフ制度は、訪問販売などによる不意打ち的な契約に対し、一般消費者に無条件での契約解除の余地を認めたものです。

しかし、近年の不動産価格高騰を背景に増加している、一般消費者である売主を狙った「不動産の押し買い」事案救済には限界があります。

「押し買い」とは、業者が訪問や電話勧誘で自宅等を訪れ、強引かつ長時間にわたる勧誘により、不当な廉価で物件の売却契約を強要する行為を指します。

現行制度で売主が契約の解除を目指す場合、違約金の支払いを求められるリスクを負うか、あるいは不当な勧誘行為を立証した上で契約の無効・取り消しを主張する裁判の提起が必要となります。

いずれの手段も、専門知識を有しない消費者にとって甚大な精神的・経済的負担を強いるため、迅速な被害回復を妨げる結果となっています。

こうした現行法の不備を解消し、消費者保護を強化するため、日本弁護士連合会(日弁連)は2025年9月18日付けで「不動産の押し買い被害の防止・解決に向けて宅地建物取引業法の改正を求める意見書」を国土交通大臣宛に提出し、その内容を公開しました。

この意見書は、宅地建物取引業法を改正することで、一般消費者である売主を対象とした取引においてもクーリング・オフ制度の適用範囲を拡大するよう強く求めています。

目的は、不動産業者による強引な「押し買い」を抑制すると同時に、一般消費者である売主を不当な取引形態から包括的に保護することにあります。

本稿では、この日弁連の意見内容を詳細に精査するとともに、実際に増加している「不動産の押し買い」の実態と、被害者が取るべき対策について詳述します。

押し買いの実態と深刻な被害構造

不動産業者が買主となる取引に関し、全国の消費者生活センターに寄せられる苦情・相談件数は、近年急増しています。

2024年度には過去最高となる800件を超えたことが報じられており、「不動産業者から強引に勧誘され、安価で自宅を売却する契約をしてしまった」、「自宅を売却し、家賃を払ってそのまま自宅に住み続けることができるといわれ契約したが、解約したい」といった相談が後を絶ちません。

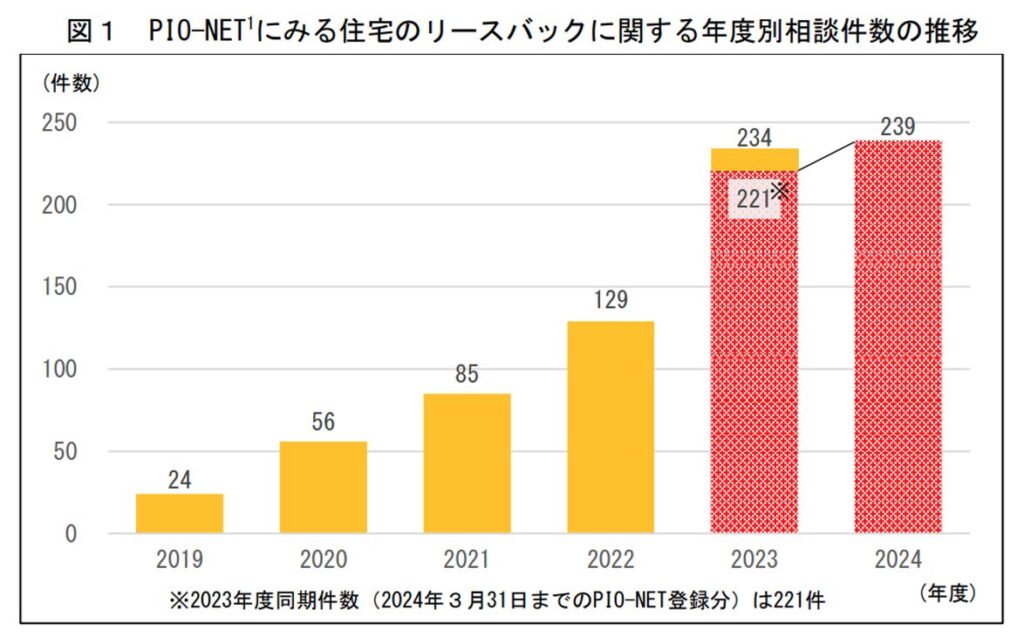

中でも、近年、自宅を売却した後も賃貸として住み続けられるリースバックを悪用した事案が著しく増加しており、2024年の相談件数は239件に達しています。

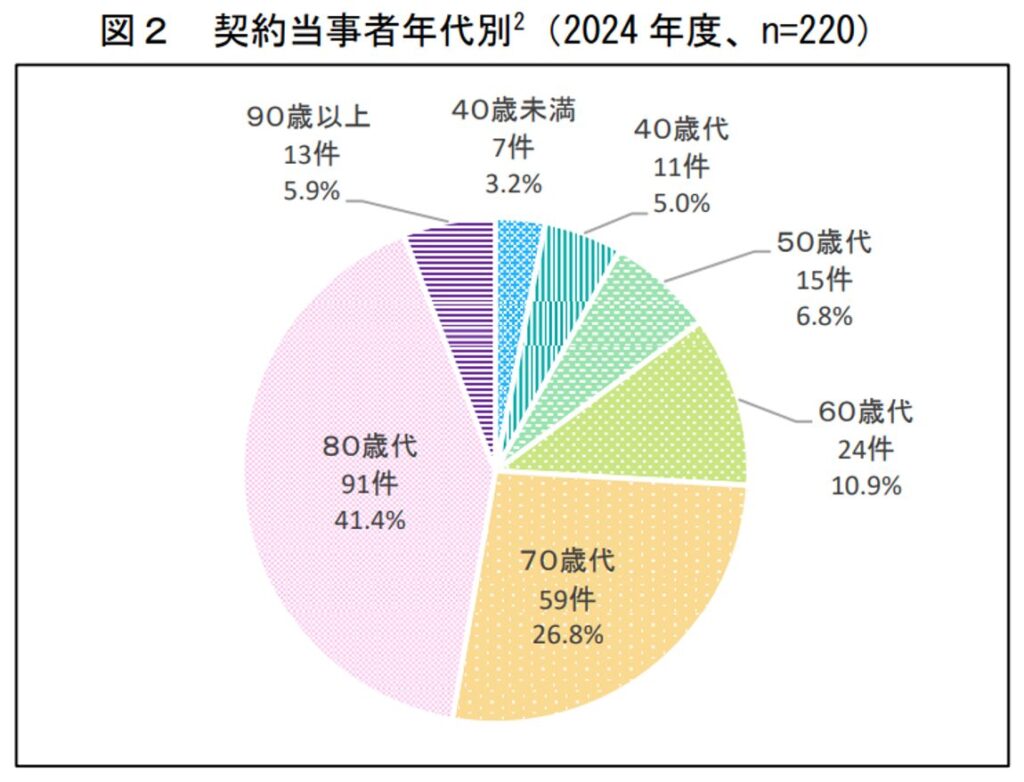

また、相談が寄せられた契約当事者を年代別に見ると、全体の79.1%が60歳代以上となっており、高齢者が主なターゲットになっている深刻な実態が浮き彫りになっています。

この状況を受け、国民生活センターは2025年5月21日、「強引に勧められる住宅のリースバック契約にご注意!」と題した報道資料を発表し、注意喚起を行いました。

同センターが整理した相談事例の傾向は、以下の通りです。

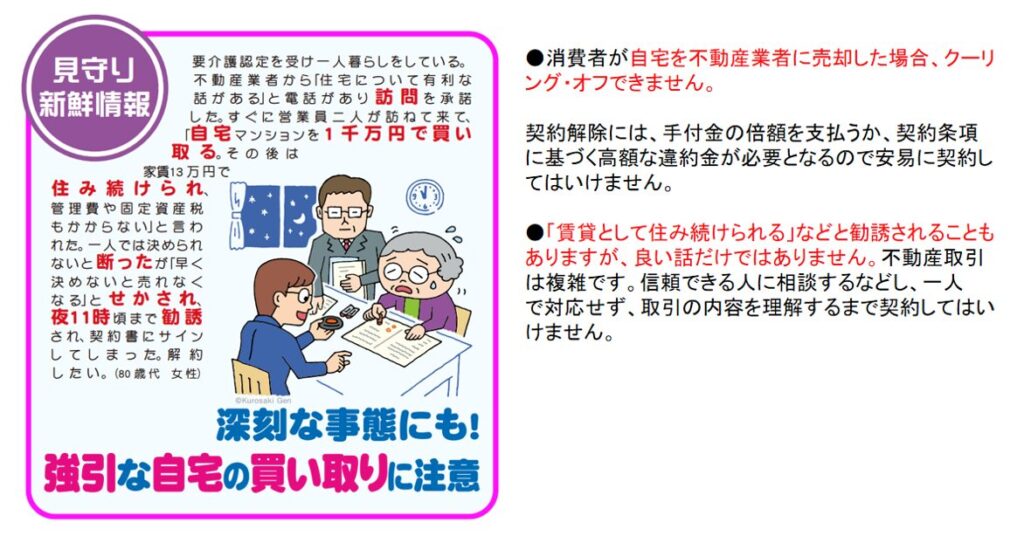

1. 不当な勧誘手法:長時間の居座りや、虚偽の説明、デメリットを隠した営業話法などにより消費者が望まない契約を強要されている。

2. 不十分な内容理解:リースバックの仕組みや、不当に廉価な買取額の提示について、内容を十分に理解しないまま契約を締結している。

3. 判断能力が低下した高齢者との契約:特にこの事例では、家族が後から事態に気づき解約を申し出ても、高額な解約料を請求されているケースが多い。

4. 売却後に請求される費用負担:契約不適合責任が不明確な状態で契約を締結し、引き渡し後雨漏りやシロアリ被害などの名目で、高額な修繕費が請求される。

これらの事例から、突然の訪問や電話勧誘を契機とした長時間の居座りによる心理的拘束状態の醸成、および不安を煽る虚偽情報の提示が、押し買い被害の典型的な構造であることが明らかになっています。

国民生活センターが作成した注意喚起のパンフレットには、自宅を不動産業者に売却した場合、クーリング・オフ制度が適用されない旨が明確に記載されています。

これこそが、現行法の最大にして深刻な限界です。

売主は一般消費者保護のクーリング・オフ制度を利用できないため、不当な契約を白紙に戻すには、業者側の違法行為(長時間の居座りや不当勧誘など)を売主側が立証し、裁判所に契約の無効や取り消しを求め提訴し、勝訴判決を得るほかありません。

専門知識を有しない消費者にとって、この訴訟の壁は極めて高く、甚大な精神的・経済的負担を強いることになります。

結果として、相談が寄せられても具体的な解決策の提示は難しく、安易に契約を締結しないよう注意喚起を促すのに留まっているのが現状なのです。

弁護士会が求めた内容

日弁連が意見書で改正を求めた具体的な内容は、現行49宅地建物取引業法における消費者保護の根底を見直すものであり、その骨子は以下の5点に集約されます。

1. 対象者の明確化:宅地建物取引業者に不動産を売却する者も、宅地建物取引業法の保護の対象となることを明確にすること。

2. クーリング・オフ制度の拡大と強化

●宅地建物取引業者が買主となる売買について、クーリング・オフ制度を導入すること。

●引き渡し済み、代金支払済であってもクーリング・オフ制度の適用除外にしないこと。

●クーリング・オフを妨害する行為を防止するため、顧客に転売先を通知する義務及び転売先にクーリング・オフ対象案件であることを通知する義務など、関連規定を新設すること。

3. 説明義務の強化

●媒介契約のみならず売買契約においても、取引対象となっている不動産の価格又は評価額について根拠を明示した上で説明する義務を定めること。

●顧客の経緯、知識、理解力等に応じて、取引した場合の利益や損失、仕組み(リースバック、定期貸家契約等)、危険性等について具体的に理解できる程度の説明を行う義務を定めること。

4. 適合性原則の導入:顧客の保護に欠ける取引を防止するため、不適当な契約の勧誘を行わないことなど、適合性の原則に相当する規定を設けること。

5. 高齢者対応の指針:高齢者が不動産売買の当事者となる場合には、親族等の立会いを求めるなど、適切な対応がとれるよう法定指針やガイドラインを設けること。

これらの提言は、不当な廉価での買い取りや、一般消費者には複雑なリースバック契約など、「押し買い」特有の被害構造を的確に捉え、その防止に効果のある法改正について言及したものです。

特に、買い取り直後に第三者へ転売(善意の第三者の出現)することによって生じる消費者救済の困難化を防止するための措置や、顧客の理解力に応じた根拠明示型の説明義務強化は、市場の公平性と信頼性を担保する上で不可欠な論点です。

宅地建物取引業者が物件を買い取り、それを転売することで利益を得る行為自体が否定される謂れはありません。

また、リースバックはその構造上、利益が得られるのは購入した物件を売却してからのことですから、収益性やリスクを担保するため、買取額は相場より安く、賃料は相場より割高となるのは必然です。

しかしながら、根拠があるのならそれを具体的に説明し、納得を得る必要があります。

説明責任を果たさず不当な利益を得ようとするから問題が生じるのです。

宅地建物取引業法第31条では、「取引の関係者に対し、信義を旨として、誠実にその業務を行わなければならない」と明確に定められています。

日弁連の提言は、この基本原則を、単なる訓示規定ではなく、実効性のある消費者保護の砦とするために要求されたと解釈すべきです。

今後の課題:プロフェッショナルとしての責務

弁護士会が提出した意見書は法的拘束力を持たないものの、法整備の必要性を世論と行政に訴えかける強い力を持っています。

宅地建物取引業に従事する者にとって必須の国家資格である宅地建物取引士は、法務資格の登竜門という側面を持つことから、意見書を単なる外部批判ではなく、プロフェッショナルとしての責務を見直す重要な機会と捉えるべきです。

意見書が提出された事実は、不動産取引の現状に問題が生じている証左であり、事業者は以下の観点から自己の業務を厳しく再評価する必要があるのです。

1. アカウンタビリティ(高度な説明責任)の確立

法改正の提言には、価格根拠の明示や、顧客の理解力に応じた具体的な説明義務の強化が含まれています。

これらは、法制化されるまでもなく、「信義則の原則」の観点から当然に実施されるべき内容です。

にもかかわらず法制化が求められた背景には、一部の業者が訓示的な規定を遵守しないという現実があり、罰則を伴う強制力をもって社会秩序の維持を図るほかないと考えたからです。

したがって事業者には、形式的な説明から脱却し、高齢者を含む全ての顧客が説明内容を理解できるよう、平易な表現と高い専門性を駆使した説明能力の向上を実現することが求められます。

2. 「適合性の原則」の実践とコンプライアンスの刷新

金融商品取引分野で求められる適合性の原則の導入は、業者が不適当な取引を自ら抑制する、倫理的かつ法的な判断力を涵養するものです。

この原則は、顧客の知識、経験、財産の状況、契約の目的などを考慮し、顧客に適合しない取引の勧誘を行ってはならないというものであり、不動産業者においてもそのまま適用できる原則です。

事業者は、利益を優先するあまり、高齢者や知識の乏しい顧客に対し、その資産状況や契約の目的に合わない契約を勧誘する行為を厳に慎む必要があります。

法令違反以前に、信義誠実の原則に立ち返り、企業としてのコンプライアンス意識を根底から刷新する必要があるのです。

3. 転売・転貸戦略の見直し

業務におけるスピード重視は効率性確保の基本ではありますが、信義則に反してまで追求されるべきではありません。

宅地建物取引業者が買主となる契約においては、契約後の一定期間、消費者保護期間を考慮に入れたリスク管理が不可欠です。

特に、権利関係を複雑にするための短期転売は、消費者保護の観点から最も問題視される行為です。

事業者は転売リスクと消費者救済の必要性を適切に評価し、短期的な利益追求に依存しない事業の健全性を高める戦略へと転換を図る必要があるのです。

まとめ

研修時にコンプライアンスの重要性について言及すると、「確かにその通りではあるけれど」と、よく反論されることが少なくありません。

同業他社との競合が激化する昨今において、綺麗ごとでは利益が得られないと言いたいのでしょう。

しかしながら、利己主義が長く続くはずありません。

事業の持続可能性を考慮する上においては、自らを省みる姿勢が不可欠です。

例えば、親族や知人が、不当な不動産取引に巻き込まれた場合、どのように感じるでしょうか。

法的に争っても勝ち目がないため、泣き寝入りするほかないと諦めるのでしょうか。

私たちは、このような被害を生み出す現行法の不備と、それに乗じた一部業者の悪質な行為こそが、不動産事業者全体の信頼性を毀損している事実を直視しなければなりません。

日弁連が「不動産の押し買い被害の防止・解決に向けて宅地建物取引業法の改正を求める意見書」を提出した事態を、業界全体に対する厳しい警告と受け止めるべきです。

宅地建物取引業法第34条が定める「信義則の原則」は、単なる道徳律ではありません。

消費者との良好な関係を持続し、ひいては企業価値の向上に繋がる最高の競争戦略となり得るのです。

消費者が安心して取引できる公正な市場の実現こそが、不動産業界の持続的発展を促すために必要な、最も確実な投資となるのです。