内容証明郵便とは、郵便局が「いつ・誰に・どのような内容の文章が差し出されたか」を公的に証明するサービスです。

特筆すべきは、証明されるのはあくまで文章の存在と発送の事実であり、その内容の真実性や主張の法的有効性を証明するものではないという点です。

しかし、この公的証明は、契約解除の意思表示、時効の中断、債権・債務の請求など、権利義務に関する重要な意思表示を行った証拠となり得ます。

そのため、弁護士、司法書士、行政書士といった法律専門職では特に、紛争対応の要となるツールとして多用されています。

不動産取引は高額な資産が関わるがゆえに、債権回収、相隣関係、境界問題、相続に伴う権利調整など、常に高い紛争リスクを内包しています。

不動産のプロフェッショナルとしては、顧客の潜在的なリスクを予見し、未然に防ぐ、あるいは適切な解決へと導く専門性を発揮するため、時に、内容証明郵便の利用を余儀なくされます。

しかし、残念ながら業界全体を見渡せば、内容証明郵便の有用性を認識しながらも、その具体的な記載ルールや送付手続きまでを熟知して実践できる、あるいは顧客に説明できる実務家が少数に留まるのが現状です。

しかし、顧客から相続や権利関係などの複雑な相談を受けた際、口頭でのやり取りに頼るのではなく、公的な文章として記録を残すことの重要性を正しく伝え、必要に応じて適切に指南することは、不動産プロフェッショナルとしての責務です。

したがって、私たちは内容証明郵便の持つ法的有用性について深く理解すると同時に、正確な作成要件や送付手続きについて、自らの知識として確立しておく必要があるのです。

本稿では、不動産プロフェッショナルとしての内容証明郵便活用方法を始め、その基礎となる具体的なルールについて詳細に解説します。

内容証明郵便の作成要件と形式的ルール

内容証明郵便が法的証拠能力を十全に発揮するためには、郵便局が定める厳格な形式要件を遵守しなければなりません。

これらのルールを一つでも逸脱すると内容証明郵便として受理されないため、細心の注意が必要です。

1. 文字数・行数制限と形式要件(最も重要)

内容証明の最も基本的かつ重要なルールは、文書の特定性を保つための文字数制限です。

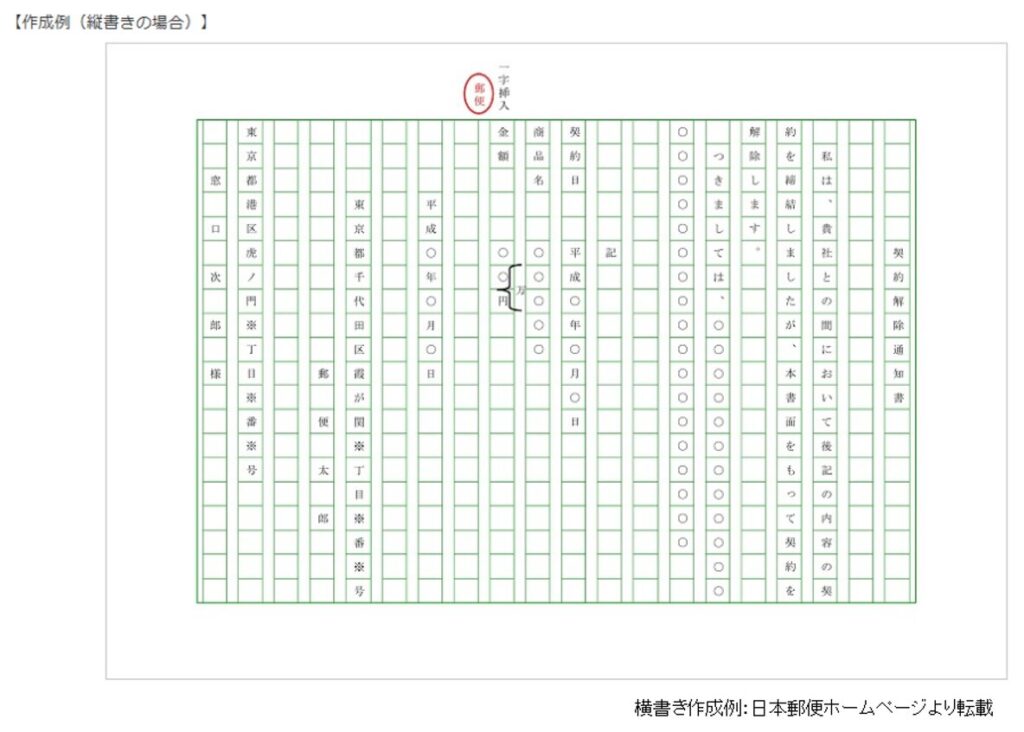

内容証明郵便は升目付きの専用便箋に手書きで作成されるイメージが強いものの、実際には用紙の種別(原稿用紙やコピー用紙など)や大きさ(B4、A4など)のほか、手書きであるか否かに条件は設けられていません。

しかし、具体的な行数や1行あたりの文字数は次の通り厳格に定められています。

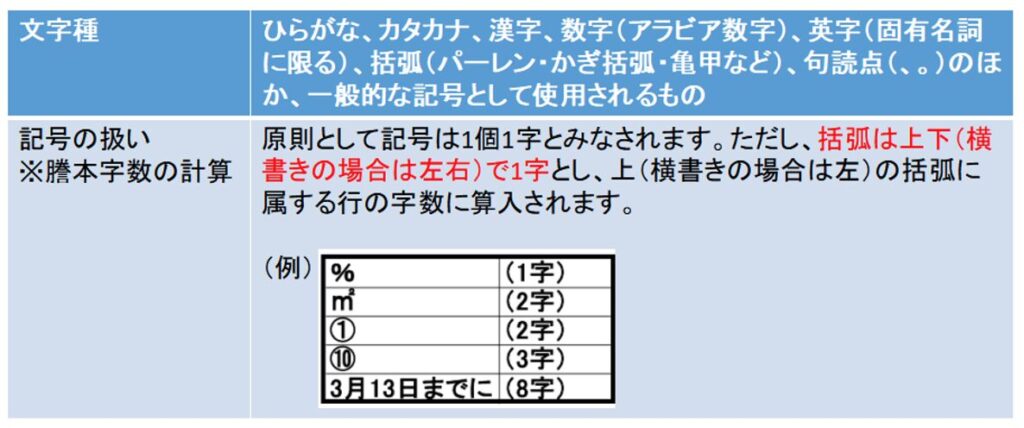

また、文字種や記号についても以下のような制限が設けられています。

2. 必要部数と文書の構成(正本と謄本)

送付手続きには、以下3つの文書が完全に同一の内容で必要となります。

②謄本(差出人控え):差出人が保管する写し。

③謄本(郵便局保管用):郵便局が5年間保管する写し。

内容証明郵便の証明機能は、これらの文章の同一性が郵便局によって公的に担保される点にあります。

また、文書が複数枚にわたる場合はホッチキス留めをし、それぞれの文書の綴じ目(ページ間)にまたがる形で、契印(差出人の押印)します。

これにより、各文書のページが連続し、差し替えのないことが証明されます。

3. 差出人と受取人の氏名・住所の明記

内容証明郵便の本文中には、以下の情報が正確に記されている必要があります。

●差出人:日付(作成日または差出日)、氏名(法人名)、住所、押印(押印は形式上任意ですが、訂正印との整合性や文書の真正性を確保する意味合いから、慣例的に推奨されています)。

●受取人:氏名(法人名)、住所。

これら本文中の記載は、郵送に使用する封筒に記載された内容と完全に一致していなければなりません。

4. 同封文書について

内容証明郵便は、文書1通のみを内容としていることが求められます。

したがって、契約書(写し)や図面などは同封できません。

5. 訂正・削除の方法

手書きまたは通常作成文書の場合、本文に訂正や削除を加える際は、厳密に所定の方法に従う必要があります。

●訂正・削除箇所を二重線で消し、その上または近くに正しい文章を書き加えます。

●その上で、欄外に「◯字削除、◯字挿入」と記載し、その記載箇所に差出人の押印(訂正印)をしなければなりません。

もっとも、これらの手続きは煩雑でミスが発生しやすく、実務上はパソコンで作成する場合が大半でしょう。

そのため、訂正のない完成原稿を準備するか、電子内容証明(e内容証明)を利用することが強く推奨されます。

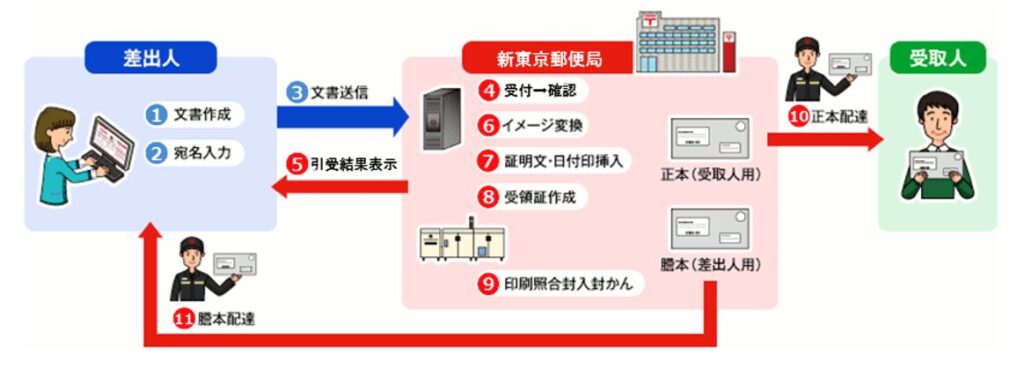

電子内容証明は、インターネット経由でWordファイルにより24時間発送可能であり、利用料金も値引きされるなどメリットが多いため、実際弁護士の多くがこのシステムを利用しています。ただし、事前の登録が必要な点に留意が必要です。

内容証明の送付手続きと完了要件

内容証明郵便は、作成要件を満たすだけでなく、郵便局で正しい手続きを経て初めて法的証拠として機能します。

特に取扱郵便局と配達証明の付加が重要です。

1. 送付可能な郵便局の特定

内容証明郵便は、すべての郵便局で取り扱っているわけではありません、集配郵便局および支社が指定した郵便局です。

事前に、最寄りの郵便局が内容証明郵便の取り扱い局であるか、日本郵政グループの公式サイトなどを利用して確認しておく必要があります。

2. 窓口への持参物

作成した内容証明郵便を窓口に提出する際は、以下のものを持参します。

①文書3通:正本1通(受取人送付用)、謄本2通(差出人控えおよび郵便局控え)。

②受取人の宛名封筒:封筒の差出人・受取人情報が、文書の記載と完全に一致している必要があります。また、封函は郵便局が行いますので、事前に行ってはなりません。

③費用:基本料金(郵便料金)、内容証明加算料金、一般書留加算料金が基本となります。ただし、内容証明郵便の法的性質から、配達証明をつけるのが一般的です。

④印鑑:訂正・挿入に備え印鑑が必要です。また、差出人欄に押印した場合には、その印鑑を持参する必要があります。

3. 窓口での確認と手続きの流れ

①内容確認:窓口担当者が、文書3通の内容が同一であるかや、文字数・行数制限などの形式要件に問題がないかをチェックします。

②日付印:不備がなければ、担当者が各文書に内容証明郵便の認証印を押してくれます。

これにより日付が確定されます。

また、取扱局や混雑状況にもよりますが、認証までに30分以上必要となる場合もあるため、時間に余裕を持って手続きに向かう必要があります。

③謄本の返却:手続きが完了したら、差出人控えの謄本1通が、内容証明受付の証明付きで返却されます。

これが最出人の重要な証拠となりますので、汚損や紛失に注意が必要です。

4. 法的証拠保全の完了要件

内容証明郵便の証明機能は、「謄本に記載された内容の文章が送付された」事実のみです。

しかしながら、「相手方が文書を受け取った日付」も重要です。そのため、オプションとして配達証明が不可欠となるのです。

配達証明を付加することで、郵便物が「いつ」、「誰に」配達されたかを公的に証明する郵便物配達証明書(電子内容証明の場合は電子的情報)が差出人に届きます。

これにより初めて、「いつ(配達日時)」、「誰に」、「どのような意思表示」の内容が到達したかという、法的請求権や契約解除の要件を裏付ける証拠が完成するのです。

とはいえ、請求内容が法的に有効であるか否かが証明されるわけではない点に留意が必要です。

内容証明郵便の戦略的活用

内容証明郵便は、単なる意思表示の伝達手段ではなく、不動産取引全般に伴う紛争リスクを管理し、法的な優位性を確保するための戦略的なツールとして活用できます。

一般的に内容証明郵便は、請求や要求した内容の保全を目的としていますが、それ以外にも時効の中断や、法的措置移行前に心理的プレッシャーを与える、あるいは紛争初期段階での事実主張と経過を記録する目的でも利用されます。

このような観点から、不動産実務において以下の重要シーンで活用されます。

1. 権利の確定と契約関係の解消

●契約解除・取消の意思表示:

契約の効力(解除、手付放棄など)を確定させるため、期日や主張を記載した内容証明郵便を送付することで、その事実が公的に証明されます。

例:債務不履行(代金不払い)に対する催告および契約解除通知、賃貸契約の更新拒絶など。

●時効の完成猶予(旧:中断):

損害賠償請求や債権の時効が成立する前に内容証明郵便を送付することで、時効の完成を猶予させる効果が得られます(※ただし、6ヶ月以内に訴訟等の手続きが必要です)。

●クーリング・オフ通知:

「押し買い」が社会問題化し、顧客からの相談も増加しています。

自宅での不動産売買契約にクーリング・オフは適用されませんが、契約に応じた経緯や解除を望む意向を内容証明で通知することで、その後必要となる契約無効や取消訴訟の重要な証拠となります。

このような「押し買い」については日本弁護士連合会(日弁連)が国土交通大臣宛に意見書を提出しており、その具体的な内容について不動産会社のミカタに記事を寄稿しています。

興味があればご一読ください。

顧客からの相談に備え、適用基準や内容証明郵便に活用方法について理解を深めておく必要があります。

2. 債権回収と交渉の優位性確保

●債権支払い請求(催告):滞納家賃の督促や売買代金の支払いなどを、期限を定めて催告します。

これにより、口頭やSNS、普通郵便よりも強い法的姿勢を示し、相手方に強い心理的なプレッシャーを与えます。

●不当要求に対する反論・異議申立:顧客や第三者からの不当な請求に対し、法的見解を踏まえた主張を公的な文書として記録し、紛争時における証拠とします。

3.相隣関係・境界紛争等における記録と要求

●紛争の記録:境界確定に必要な立会請求や、越境物の是正要求、騒音・日照問題に関する改善要求など、紛争の初期段階で具体的な被害状況や改善要求を文章で記録し、将来的な調停・訴訟のための基礎資料とします。

このような戦略的活用シーンにおいて、内容証明郵便を配達証明とセットで運用することは、不動産取引におけるリスクヘッジの要となります。

代筆作成や代理交渉は許されない

前述の通り、内容証明郵便は不動産取引における強力なリスクヘッジツールですが、その活用には厳格な法的制約が伴います。

内容証明郵便の作成や交渉を有償で、かつ代理して行う行為は、行政書士法、弁護士法等に抵触します。

この境界線を正確に理解しておくことが、不動産プロフェッショナルとしての最大の責務です。

1. 非弁行為の定義と抵触リスク

●弁護士法第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止):弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訴訟事件及び審査請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取扱い、又はこれらの周旋を業とすることができない。

●行政書士法第19条:行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二(官公署に提出する書類、その他権利義務又は事実証明に関する書類等)に規定する業務を行うことができない。

内容証明郵便の作成を有償で行えば、弁護士法、行政書士法のいずれにも抵触し、かつ郵便到達後に代理交渉を行えば弁護士法に違反します。

例え報酬を得なくても、法律事務に関与した結果媒介契約を得るなど、間接的に報酬に結びつく場合は適用されますし、反復継続する意志を持って代理行為を行えば、報酬の有無によらず違反とされる可能性が高まります。

2. 許容される範囲

不動産業者として許容される範囲は、以下の行為に限定されます。

●当事者としての作成:

自身が当時者である場合は何らの制限を受けません。

ただし、公序良俗に反する内容、あるいは事案に対して過大と思われる請求は、公的な証拠が残ることで不利な立場に置かれる可能性があります。内容の適法性について配慮が必要です。

●一般的な情報提供:内容証明郵便の形式的要件や送付手続きに対するアドバイス。

●内容の助言(無償):顧客が自ら作成する文書に、盛り込むべき要素や主張の順序について、事実関係に基づく無償で助言する程度。

顧客から内容証明郵便の作成を依頼された場合には、非弁行為等に抵触する可能性について説明し、毅然とした態度で断る必要があるのです。

内容証明郵便を受領した際に対処法とリスク管理

内容証明郵便は、こちらが送付するだけでなく、受領するケースも発生します。

その際、記載内容が不当な要求や無理難題であると判断して看過すれば、重大な不利益を被る可能性があります。

確かに、内容証明郵便の証明範囲は、「いつ(配達日時)」、「誰が」、「誰に対して」、「どのような意思表示を行ったか」という事実の通達のみで、その請求内容が法的有効であるか否かは証明されません。

しかし、意志表示の到達日が公的に記録されることで、時効期間の確定、契約解除の効力発生日、あるいは訴訟時における決定的な証拠となり得るため、例え記載内容が事実に反していても、これを放置することは得策ではありません。

内容証明郵便は、法的姿勢の強さや心理的プレッシャーを与える目的で、弁護士名義で送付されてくるケースが多いため、まずは冷静に相手方の主張を精査し、その法的根拠を判断する必要があります。

受領した際は、速やかに信頼できる弁護士などの専門家に相談し、自らの主張を法的に整合性の取れた反論として内容証明郵便にまとめ、応訴文書として送付し、将来的な紛争リスクに備える配慮が必要です。

まとめ

内容証明郵便は、その厳格な形式要件ゆえに敬遠されがちですが、紛争リスクを「守る」側面と、「攻める」交渉を行う側面において、極めて高い戦略的価値を持つツールです。

多くの不動産実務家がこの制度を使いこなせていない現状において、本稿で詳述した作成要件、戦略的活用、および非弁行為の境界線に関する専門的知見を確立することは、紛争による業務の遅滞を解消し、顧客の信頼性を高めることに直結します。

内容証明郵便を単なる事務手続きとして捉えるのではなく、時効の完成猶予や意思表示といった法的優位性の確保を担うツールと認識することで、提案力は飛躍的に向上します。

この専門的知見を確立し、必要に応じて迅速かつ正確な対応を可能にすることが、高まるコンプライアンス意識と複雑化する不動産紛争に対応できる真の不動産プロフェッショナルに求められているのです。