2025年9月30日、東京都杉並区の住宅密集地において、高さ約5mの擁壁が崩落し、擁壁上に建築されていた住宅の倒壊事故が発生しました。

崩落した擁壁と住宅の残骸は前面道路を塞ぎ、その一部が隣接するマンションのベランダを直撃するなど、近隣に甚大な被害をもたらしました。

事故発生から57年前の1968年に完成した当該擁壁については、長年にわたり複数の亀裂が確認されており、区は40年以上にわたって所有者に対し、反復継続して是正指導を実施した経緯がありました。

指導に対し、所有者は複数回にわたりモルタルによる表面的な補修を実施したと報じられていますが、これらの措置は亀裂を一時的に隠蔽するに過ぎず、擁壁の構造的な健全性を回復させる抜本的な対策とはなり得ません。

報道によれば、区は2024年の現地調査で亀裂の顕著な拡大を確認したため、緊急性が高いとして再度指導を行い、所有者もこれに応じ擁壁補強工事の実施を区の建築課に報告した直後に、本事故は発生しました。

擁壁が築造された土地の境界については、その上端、中間、あるいは下端のいずれを境界とするか法的に明確な規定は存在していません。

しかし、崩落事故を引き起こした場合、擁壁の所有者に対する損害賠償額は極めて高額に及ぶ可能性があります。

何より、不動産を所有する者には、事故の発生を未然に防止するため、物件を適切に維持管理する義務(民法第717条「土地の工作物等の占有者及び所有者の責任」)が課せられています。

この義務を懈怠し第三者に被害を生じさせた場合、利害関係者による責任追及は苛烈なものとなる可能性があるのです。

媒介業者が擁壁上の物件を顧客に紹介する際、ともすれば上物の状態説明に注力しがちですが、不動産のプロフェッショナルであれば擁壁の健全性に関する確認と説明は不可欠です。

擁壁の損耗状態に関する調査は専門的な知見が必要とされるため、現行の宅地建物取引業法では重要事項説明時に義務付けられていません。

しかし、顧客の安全性を脅かし、買主の購入判断に決定的な影響を与え得る重要な事項である以上、「調査義務」といった消極的な理由では免責され得ず、専門職としての責務が厳しく問われかねない問題です。

本稿では、国土交通省策定の「宅地擁壁の健全度判定・予防保全対策マニュアル」を紐解き、媒介業者が果たすべきリスク回避のために必要な調査方法と、顧客への適切な情報提供のあり方について解説します。

擁壁の健全度判定に関する原則と媒介業者の役割

擁壁とは、高低差のある地盤の土圧を安定させるため、主にコンクリートや石材などで構築される壁体であり、土圧の影響を考慮しない「塀」とは構造上区別されます。

丘陵地などの造成地においては、宅地の大部分に擁壁が構築され、その上端または下端に建物物が立地しています。

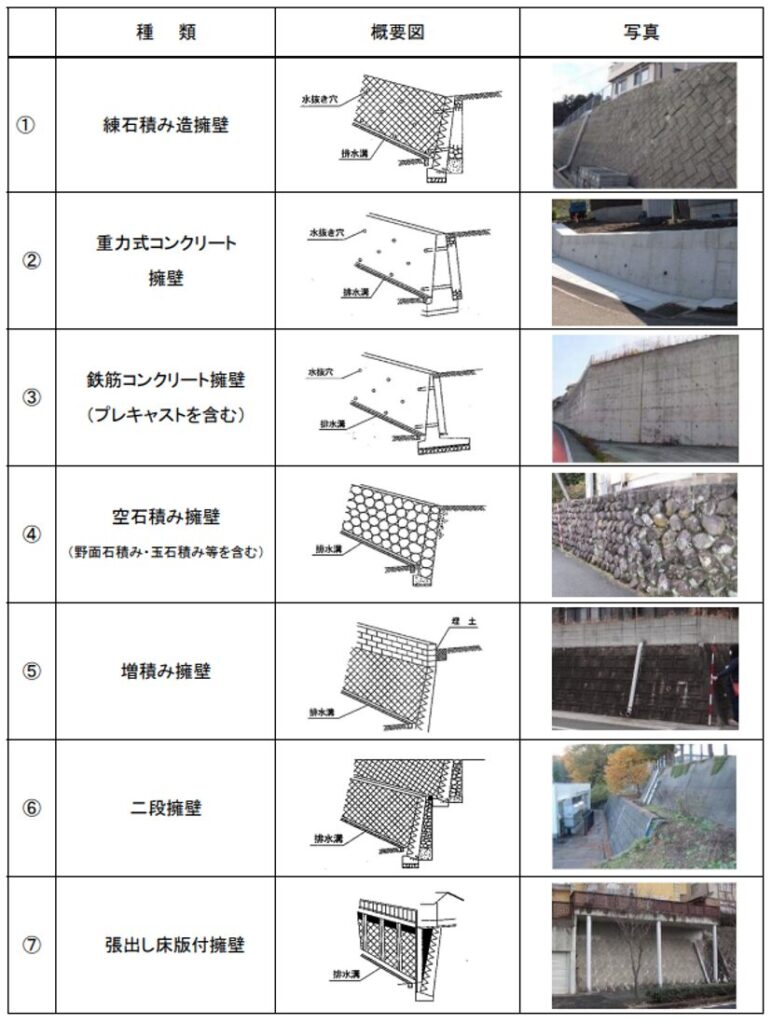

国土交通省は「宅地擁壁の健全度判定・予防保全対策マニュアル」において、擁壁の種別を以下7種類に分類しています。

これらの擁壁はその種類ごと、認定条件および標準築造規定が設けられ、それに準じて健全度判定ならびに予防保全対策工の選定が規定されています。

行政は、この健全度判定結果に基づき、勧告・改善命令の発令や予防保全対策の実施指導を行っています。

行政は定期的な巡回を通じて擁壁の安全性を主に目視で確認し、必要に応じてその調査結果を関係機関や所有者に提供しています。

しかしながら、調査結果の一般公開は行政の方針に基づくため、必ずしも第三者が確認できるとは限りません。

何より、擁壁の維持管理に必要な安全性の確認は、所有者等の責任によって実施されるのが原則だからです。

したがって、擁壁の健全度は、所有者自らが国土交通省から提供されている「我が家の擁壁チェックシート(案)」などを利用して確認する必要があります。

しかしながら、現実としてこれを定期的に実施している所有者は極めて少数に留まります。

そのため、売買に関与する私たち不動産のプロフェッショナルがこれらの資料を活用し、主体的に現地での確認を実施すると同時に、問題が認められる場合には専門家による詳細調査を推奨するなど、適切な助言を行う責務があります。

これは宅地建物取引業法で規定された義務ではありませんが、高額な不動産を取り扱う専門職として当然の責務といえるでしょう。

確認すべき箇所と判断基準

私たちが宅地擁壁の健全度判定を行う場合、専門的な機器を用いない目視による調査を基本とします。

この際、将来的に擁壁の倒壊などによって宅地地盤に重大な影響が発生する可能性がないかという観点から、調査を実施します。

なお、擁壁天端に設置されている転落防止柵やブロック塀など、宅地地盤に直接影響を与えない築造物については、原則として評価対象外とします。

目視調査の第一段階としては、国土交通省から提供されている「我が家の擁壁チェックシート(案)」を有効に活用することが推奨されます。

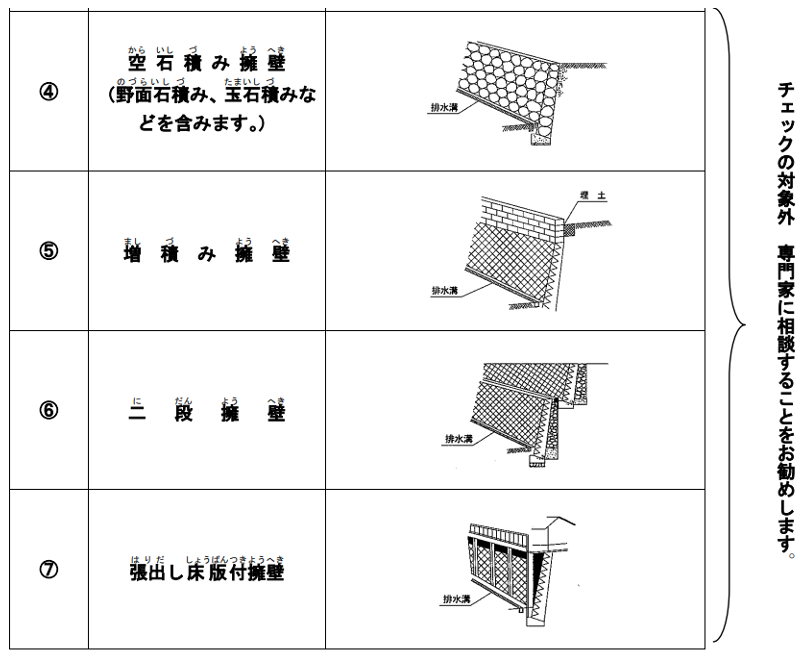

ただし、以下の擁壁種別はそもそも宅地擁壁に不適当とされており、チェックシートの適用範囲外とされています。

これらの擁壁については、当初から専門家による詳細な構造的評価を促す必要があるのです。

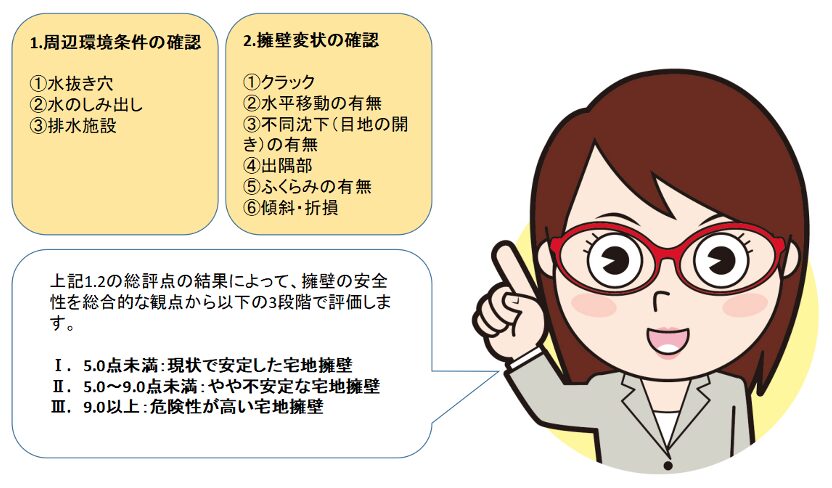

宅地擁壁の健全度を判定する際の基礎点項目は、以下のとおりです。

1. 周辺環境条件の確認

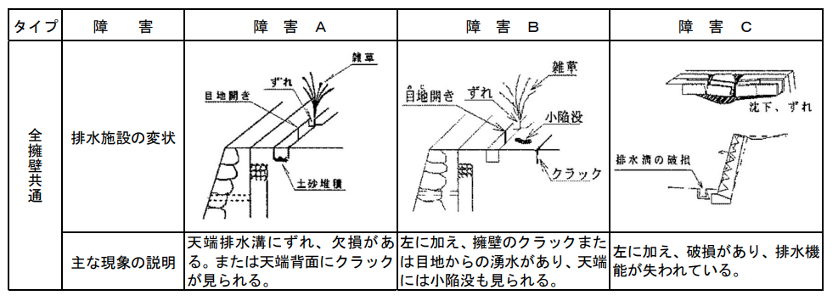

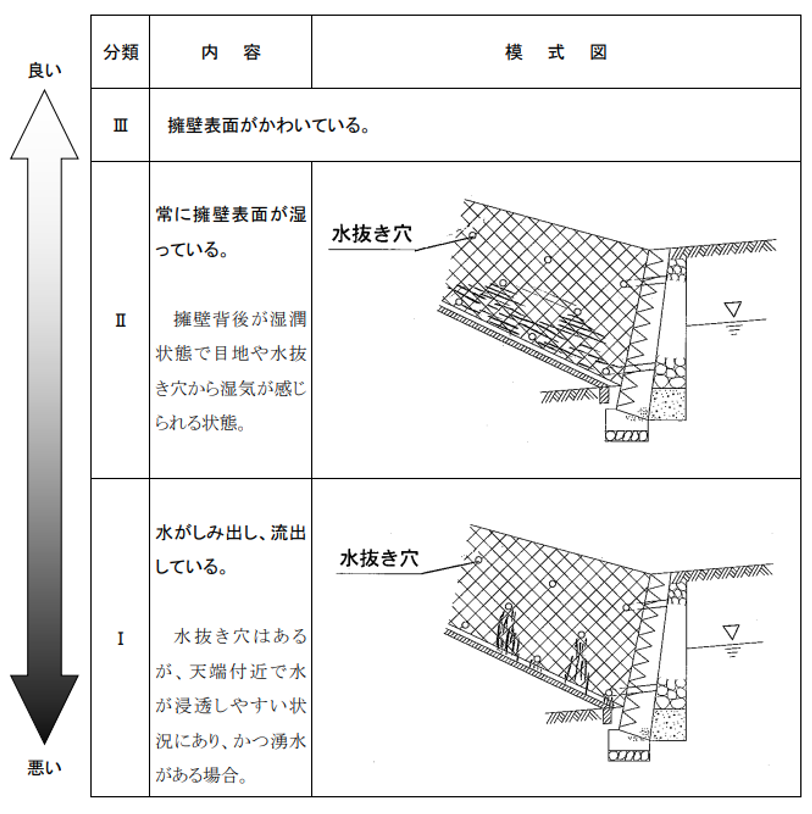

擁壁の健全度を判定する上では、まず排水機能の状況が基礎的な確認項目となります。

●良好な状態:

擁壁の天端に別途排水溝が設けられ、かつ水抜き穴に詰まりが生じていない場合、擁壁表面が乾燥した状態を保ちます。

ただし、排水口のズレや、雑草の繁茂による機能不全が生じていないかの確認は不可欠です。

●懸念される状態:一方で、常に擁壁表面が湿っている、あるいは水抜き穴から継続的に水がしみ出している場合は、天端付近で水が浸透しやすい状態であることが示唆され、さらに地中からの湧水発生が懸念されます。

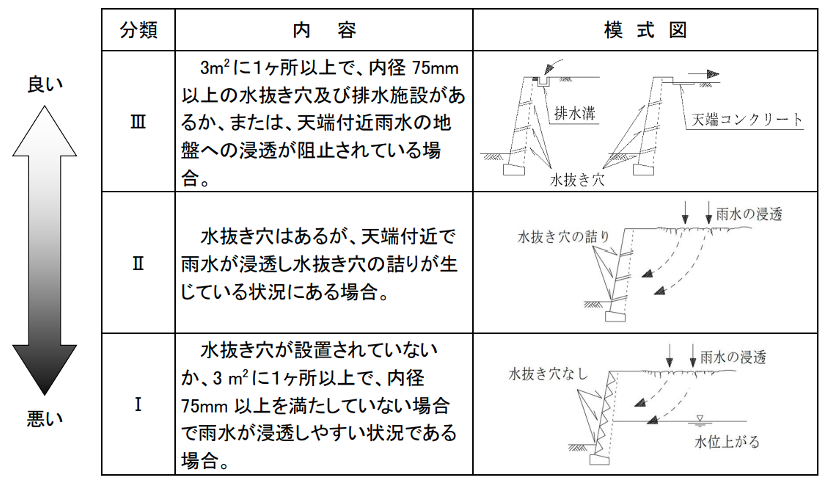

さらに、擁壁の水抜き穴の確認も必須です。

水抜き穴の設置は、現行の技術基準(宅地造成及び特定盛土等規制法第12条に基づく擁壁の設置に関する技術的水準)では、壁面面積3㎡以内ごとに内径7.5cm以上の陶管等による水抜き穴を1個設けると規定されています。

しかし、この基準は平成27年4月1日の施行以前に築造された擁壁には適用されておらず、旧法化で築造された擁壁は、現行法の観点から適切な設置とされない場合が多く存在します。

このような時代背景を理解し、現状の排水能力を不動産のプロフェッショナルとして見極める必要があります。

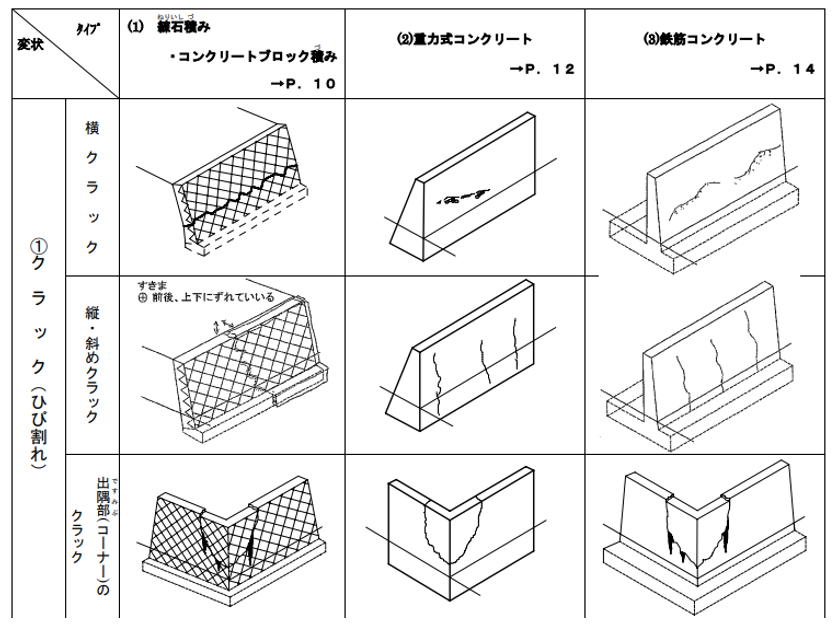

2. 擁壁状況の確認(クラック・沈下)

擁壁の変状状態で最も注目すべきは、クラック(ひび割れ)です。クラックは、その方向(水平、縦・斜め、出隅部)によってそれぞれ評価する必要があります。

練石積み擁壁や重力式コンクリート擁壁など、擁壁の種類によって判定基準は異なりますが、一般的に以下の変状は構造的な懸念材料となります。

●小変状:5mm未満のクラック

●中・大変状:5mm以上のクラック

●重大な変状:2cm以上のクラックが生じている。この場合、傾斜や折損、不同沈下による影響が深刻である可能性が極めて高いと判断されます。

宅地擁壁に大きな変状が認められても、不動産の売買自体が制限されるわけではありません。

しかし、擁壁が売買対象に含まれる場合、引き渡し以降の維持管理責任は購入者に帰属し、補強工事の実施など多額の費用負担が生じる可能性もあります。

また、擁壁自体を所有しない下端に建築された住宅の場合でも、万が一の崩落時に多大な被害を被るリスクがあるため、購入前までに擁壁の状態を把握することは、買主の生命と財産を守る上で不可欠です。

一般の売主・買主が擁壁の状態を正確に把握することは困難であるため、私たち不動産のプロフェッショナルが「我が家の擁壁チェックシート(案)」に基づく調査を主体的に実施し、その結果を利害関係者に説明すると共に、懸念事項が認められる場合は専門家による詳細な構造調査の必要性を提言することが、責務として求められます。

宅地擁壁として不適当とされる構造への対応と実践的対処

前述したように、擁壁種別のうち以下の4種別は宅地擁壁として不適当とされており、「我が家の擁壁チェックシート(案)」の適用外とされています。

●増積み擁壁

●二段擁壁

●張出し床版付擁壁

これらは現行の技術基準に照らし、明らかな構造的弱点(排水性の欠如、継ぎ足しによる一体性の損失など)を有するため、極めて高いリスクを内包しています。

媒介業者は、取引対象に擁壁が含まれる場合、その種別によらず安全性に問題がないか、また条例に基づく建築規制の有無を調査・確認し、買主に対する説明責任を果たす必要があります。

これらの説明義務を懈怠した場合、多額な損害賠償責任を追及される可能性があるのです。

重力式コンクリート擁壁等であれば、「我が家の擁壁チェックシート(案)」を利用して自ら調査を行うことは可能ですが、適用外の擁壁についてはその限りではありません。

そのため、媒介業者は売主・買主に対して、以下の具体的な助言を行い対処する必要があります。

1. 売主への対応:リスクの顕在化と修繕の提案

●変状の報告と併せ、民法第717条に基づく工作物責任の重大性を明確に説明します。

●専門家(構造設計事務所等)による診断および補強工事の見積もり取得を促し、売買契約前に瑕疵を解消するメリットを伝えます(契約不適合責任の回避)。

●多額な費用を懸念し、売主が調査や補強工事に消極的な場合には、擁壁に関する契約不適合責任の免責を販売条件とし、買主に対し当初から崩落リスクが懸念される物件である旨を告知しておく必要があります。

2. 買主への対応:インフォームドコンセントの徹底

●確認された変状の事実、および将来的な補強工事の費用負担が発生する可能性を、書面をもって明確に説明し、買主の十分な理解(インフォームドコンセント)を得ます。

●補強工事費用やリスクを許容できない場合、契約を見送るのが妥当であると助言します。

擁壁の健全性調査は、形式的には宅地建物取引業法上の重要事項説明義務とされていません。

しかし、顧客の生命と財産に関わる「専門家としての情報提供義務」があると解されます。

そのため、擁壁のリスクに対し真摯に向き合い、適切なデューデリジェンスと助言を行うことは、単なる法令遵守を超えた、顧客からの信頼を獲得する行為です。

これは、媒介業者の信頼性とブランド価値を構築する不可欠な要素といえるのです。

まとめ

冒頭で紹介した東京都杉並区の崩落事故は、度重なる行政指導や是正指示に応じず、擁壁の管理義務を懈怠した経緯から、所有者の賠償責任が免責されない可能性は高いでしょう。

さらに、経年変化や管理不備を起因とする事故は、例え住宅総合保険に加入していたとしても保険金支払の対象外とされる可能性が極めて高く、所有者が負担する損賠賠償額は巨額に及ぶと予測されます。

擁壁の補強工事は確かに高額となる可能性はありますが、ひとたび重大な崩落事項を発生させた際の損害賠償責任や、社会的信用を失う代償とは比較になりません。

2020年に神奈川県逗子市で発生したマンション敷地崩落事故では、事故に巻き込まれた通行人の遺族に対し1億円を支払う内容で和解が成立するなど、所有者が負担する賠償額は甚大です。

何より、擁壁の適切な管理を怠ったことにより事故が発生し、人を死傷させた場合には、民事責任のみならず(業務上)過失致死傷罪が成立する可能性があり、実際に刑事告訴された事例も存在しています。

媒介業者はこれらの事例を教訓とし、顧客の生命と財産に直結するリスクを十分に理解して、専門家としての情報提供義務を果たす必要があるのです。