「借地権」を知らないという不動産業者はいないでしょうが「借地権の取引を扱ったことがあるか?」と質問されれば、いきなりトーンが下がるでしょう。

筆者の周りを見ても、何度も借地権取引を行ぅたことがあり、特段、調べる必要もなく通常の売買業務と同じ程度で取引が可能な業者は数少なく、取引経験があるとは言ってもおっかなびっくりで1~2回扱っただけであり「もう忘れちゃったな~」という方が大半です。

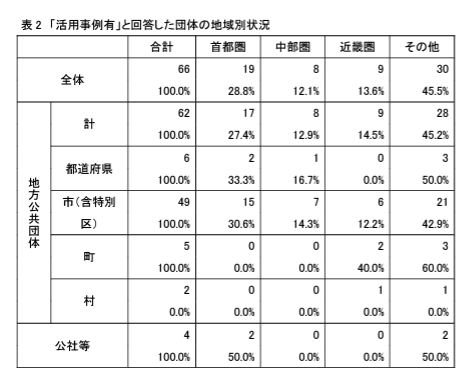

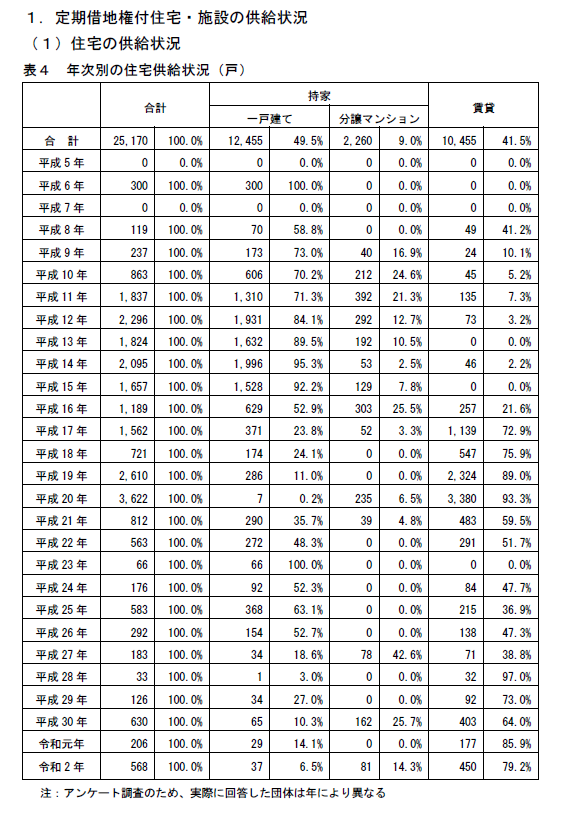

それもそのはずで平成22年以降、国土交通省が毎年調査を実施して公開している「公的主体における定期借地権の活用実態調査」は、公的機関における借地権についての活用実績調査ですが、令和2年度において全国で66件しかありません。

予算の都合もあるのでしょうが、事業の初期コストが低い定期借地権は、公益的見地からの施設建築など、公的主体の事業において親和性が高く、国土交通省も「土地の有効利用を行政が率先して促進すべし」として公的主体に積極的に活用を働きかけています。

ですが、年間で66件。

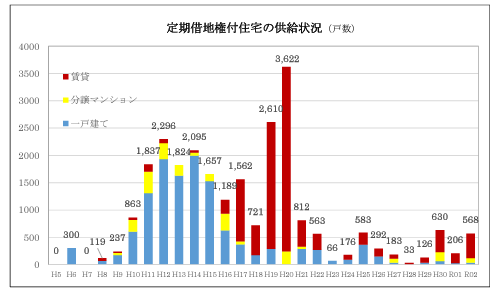

これは民間、つまり私達、不動産業者の扱い件数も同様で令和2年に全国で定期借地権付住宅として供給された戸数は568戸(戸建37戸・分譲マンション81戸・賃貸マンションやアパート450戸)

そのほとんどが賃貸マンションやアパートで占められています。

全国でこの件数では、借地権を扱った経験ある業者がほとんど存在しないのも致し方がありません。

冒頭で紹介した取引実績のあると答えた不動産業者は平成10~20年の比較的に定期借地権の取引が多かった時代のものであり、それから10数年を経ていますから忘れていても仕方がないでしょう。

この程度の件数しか取引のない借地権ですから、不動産業者ではあっても「一度も扱ったことがない」方が大半なのも納得できます。

しかも借地権付き土地や住宅は、当然に物件価格も借地割合分下げられますし、ましてや中古に至っては残存期間計算による査定額になりますから、手間の割には実入り(仲介手数料)が少なくなります。

このように積極的に取り組むには障壁の高い「借地権」ではありますが、不動産業者たるもの顧客から相談があった場合に「扱ったこともないし、面倒なのでできません」などと言えるはずもありませんから、せめて基本的な内容だけは覚えておく必要があります。

そのような観点から、今回は借地権の基本や査定時や売買契約時の注意点などについて解説します。

借地権は5種類

復習の意味で解説しますので「借地権」について相応の知識をお持ちの方は、この項を読み飛ばしてください。

まず基本ですが「借地権」とは他人が所有する土地を借りる権利のことですが、法律として「借地借家法」で定められています。

この法律において借地権と定義できるのは「建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権」です。

まれに、耕作や牧畜などに利用するために他人の土地を利用する「永小作権」を、借地権と混同しているかたもおられますが、永小作権は民法の物件法270条で別個に定められており、地上権に類似はしているものの例外的な存在です。つまり借地権とはまったくの別物です。

法律上で借地権は下記の5種類とされています。

2.定期借地権(同法22条)

3.事業用定期借地権等(同法23条)

4.建物譲渡特約付定期借地権(同法24条)

5.一時使用目的の借地権(同法25条)

「定期借地権は更新できない」というのはウソ!!

続いて存続期間や更新について解説します。

●普通借地権_存続期間30年以上

※ただし、契約によりそれよりも長い期間を定めたときは、その期間。

更新の日から10年(初回の更新は20年)ただし当事者がこれより長い期間を定めた場合には、その期間。

●定期借地権_存続期間50年以上

*公正証書等による特約の締結により、更新等をしないとすることができる。

定期借地権の更新についてですが、不動産関連のネット情報の多くで「借地権は更新ができない」と、あたかも更新の不可が原則であるように解説されていますが、これは法律の解釈が間違っています。

借地借家法22条では定期借地権の更新について、下記のように定められています。

ちなみに、条文における第9条と第16条は下記の通り不利益条項を規制する強行規定です。

第16条(強行規定)第10条(借地権の対抗力)・第13条(建物買取請求権)及び第14条(第三者の買取請求権)の規定に反する特約で借地権者又は転貸借権者に不利なものは無効とする。

つまり「更新をしないとすることは出来るが、その場合には公正証書等の書面等による」とされているだけであって更新が出来ないということではありません。

●事業用定期借地権_存続期間30年以上50年未満(但し10年以上30年未満とする場合には第3~8条・第13条・第18条の規定は適用しない)

※公正証書等による特約の締結により、更新等をしないとすることができる。

●建物譲渡特約付定期借地権_存続期間(締結から30年以上の定めた日)

※借地権が消滅した場合において、借地権者又は建物の賃借人で使用を継続しているものが請求したときは、期間の定めがない賃貸借がされたものとみなす(借地権の残存期間がある場合には、その残存期間が存続期間)

※別途第38条(定期建物賃貸借)が締結されている場合(公正証書等による更新をしない旨)には、前項の規定によらず、その定めに従う。

●一時使用目的の借地権_存続期間(特段の定めなし)

抑えておくのは「定期借地権」だけで良い理由

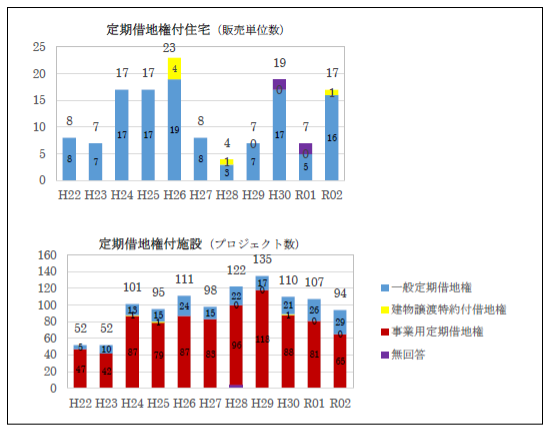

下記グラフをご覧いただければお分かりになる通り実際に取引されている借地権は、ほぼ「定期借地権」のみです。

「普通借地権」については、知識としてそんなものがあると覚えておけば充分でしょう。

実際に筆者も「身内から期間を定めない約束で土地を借りるので、ねんのため契約書を作ってはもらえないか?」と相談されたことがある程度です。

ご存じのように普通借地権の場合、借主の権利が強く保護されており、極論を言えば「一度貸したら、二度と戻ってこない」可能性が高まります。

ただし新規契約で扱うことはなくても、土地の所有者(借地権設定者)から「立ち退き交渉」の依頼が入ることはあります。

普通借地契約において土地所有者が借地契約を解除(更新拒絶)するには、正当事由、つまり所有者が土地を返還してもらいそこに住宅を建築しなければならないなどの客観的・合理的理由と併せて社会通念上容認される正当事由が必要です。

借地借法第6条で、借地契約の更新拒絶は第6条で下記のように定められています。

そもそもが、正当事由や立ち退き料を提示してからしか拒絶を述べることすら許されていないという厳しい定めです。

「使うアテができたので返してください」で通用するはずなどなく、裁判所に持ち込んでも正当事由が容認されることはまずありません。

解決策は「金銭」による立ち退き交渉のみです。

借地人が納得できるだけの立ち退き料を支払えば拒絶理由は不要とされますが、なんせ情報過多の時代ですから様々な理由を持ち出して反論され、立ち退き料が高額になる傾向があります。

また立ち退き交渉が成立しても、借地に建物が存在している場合には、立ち退き料と併せて時価による金額で建物も買い取らなければなりません。

これも時価相当額の算出での利害関係が絡み、すんなりとまとまらないのですが………。

このように普通借地権での新規契約にかかわることはないでしょうが、立ち退き交渉などを手掛ける可能性はあるでしょうから基本だけは覚えておいたほうが良いでしょう。

相続により取得した借地権付き住宅の売買相談が増加する?

これまで解説したように様々に法的定めのある借地権ですが、今後、少なからず取引に係るケースも増加してくる可能性があります。

現在までに累積された「借地権付き住宅」が、相続により取得された場合などです。

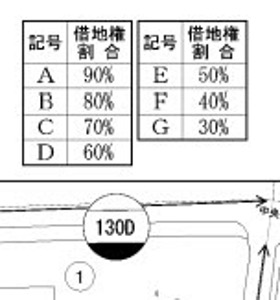

借地権付きの住宅を相続した場合には、国税庁が定める路線価図に記載されている借地権割合をもとに計算します。

もっとも借地の残存期間なども勘案し、かつ建物評価額も含めての相続税計算をおこないますので、目的の異なるコラムでの詳細な解説は控えます。

相続税の計算は別として、相続財産である借地権付き住宅などは自己の居住用として住む以外にも資産として売却することもできます。

ただし一般的な所有権の売買とはことなり、気をつけなければならないポイントが幾つかあります。

借地権(住宅)の査定・販売方法

相続人が借地権を相続することに関しては、借地権の譲渡(借地借家法19条)に該当しませんので、土地の所有者(借地権設定者)の承諾を必要としません。

ただしそれ以外における査定や販売に関しての注意点を、下記でそれぞれまとめてみました。

売却や転貸借は許可を得る

相続した借地権付き住宅を売却する場合には、必ず土地の所有者(借地権設定者)に「譲渡許可」を得る必要があります。

借地借家法19条において「譲渡・転貸をしても借地権設定者が不利となるおそれがないにもかかわらず承諾しない場合には、裁判所は借地権者の申立により、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる」とはされていますが、なんせ手続きが煩雑です。

この法律条文を念頭に置いて、土地の所有者(借地権設定者)の承諾を得るほうが簡単です。

定期借地権の締結内容によりことなりますが、多くの場合「承諾料の支払い」が必要です。

承諾料の目安は【借地権価格×10%】ですが、これも借地契約書に記載されている約款を確認する必要がありますし、予め土地の所有者(借地権設定者)に確認を取ることをお勧めします。

地権者との関係は、こじらせるとやっかいですから………。

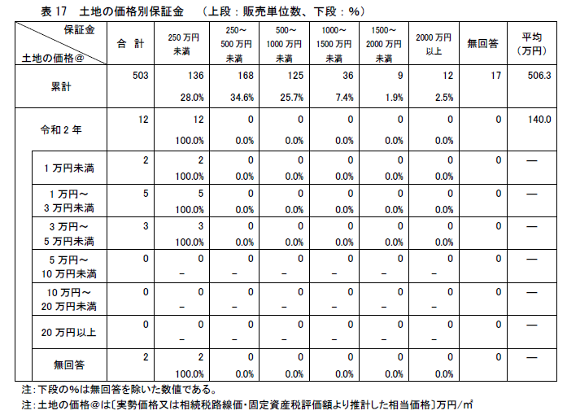

保証金等の金額や授受の内容を確認する

また第三者に借地権を売却する場合には「保証金」の有無も確認しておきましょう。

ご存じのように定期借地権は、ほとんどが公正証書により更新を拒絶した特約を設け契約が締結されていますから、借地契約が終了すると同時に、確実に土地が返還されます。

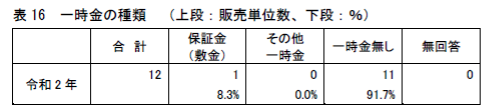

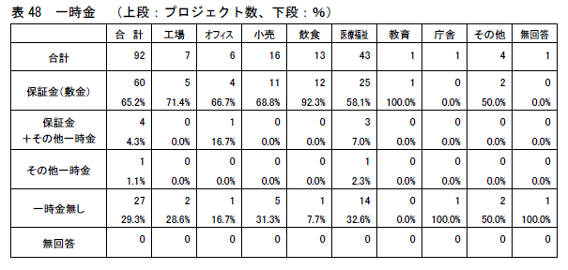

従来は保証金の他に一時金を支払っている場合も多かったのですが、近年はそのような一時金を授受しないケースが多いようです。

令和年度のアンケート結果においても、有効回答12件のうち保証金以外の一時金を支払ったのはわずか1件のみでした。

もっとも保証金(敷金)と表記されていることから、アンケートの回答者が誤認している可能性が高く、実質ゼロではないかと推察されます。

ただしこれは一般定期借地権の場合であり、事業用借地権の場合には約70%が一時金を授受していることに留意しておきましょう。

礼金などの意味も含めた一時金は返還されませんが、保証金は契約が終了して土地を返還すれば戻って来る金銭です。

売買に関与する場合には見落とさないようにしましょう。

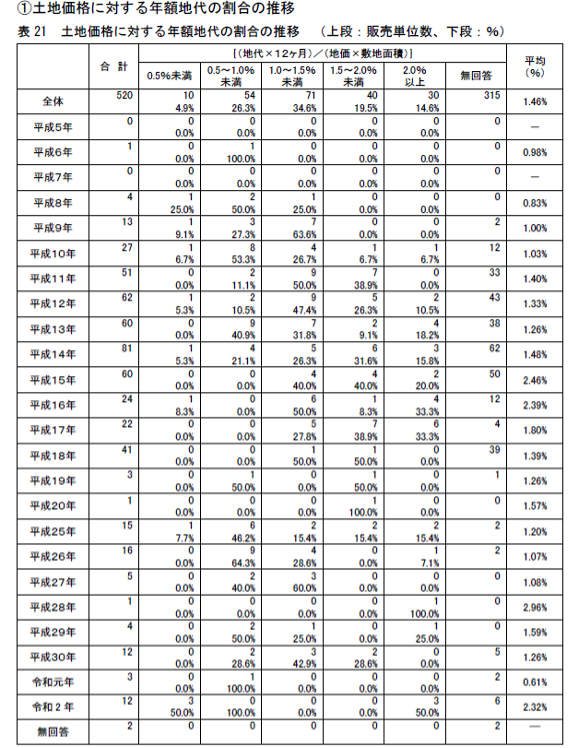

地代の目安は?

新規で借地権を締結する場合の地代目安についてですが、一般的には借地権相場は更地価格の4~6%前後(坪/年)が概ねの目安とされていますが、近年では不動産価格の上昇に伴い、令和2年において多少ですが上昇(7.66%/坪_全国平均/年)している傾向が見受けられます。

もっとも地代は所有者と借地人の利害関係や必要性により異なりますので、あくまでも双方が合意できる金額が地代とされます。

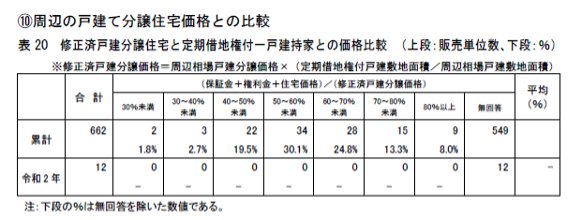

売買金額の目安は?

売買をする場合の取引額ですが、借地権の取引が多いエリアで実施価格の70%前後、それ以外の地域では40~60%が目安であるとされています。

これは土地+建物の通常査定額に対してと考えて差し支えありません。

下記の「戸建て分譲価格と定期借地権付一戸建住宅」の調査データにおいても、分譲価格の40~70%の価格設定で借地権付一戸建住宅が値付けされ、実際に取引されていることから、正鵠を得た目安であるといえるでしょう。

査定額から、残存期間による調整が必要

定期借地権は期間の定められた契約ですから、上記の割合による査定額から残存期間による調整が必要です。

残念ながら残存期間の調整方法については一定のルールが存在していません。

実際の取引上での目安として国税庁による財産評価基本通達が参考にされていますが、契約期間内の建物の状態や建て替えの有無、借地権終了後に新たに契約締結できる可能性も含め総合的に勘案する必要があります。

まとめ

今回は定期借地権を中心として、広く解説をおこないました。

最終的に借地権付きの中古住宅査定に関しては、目安を解説するのに止め具体的に言及をしていませんが、これはケースバイケースで一概に査定ができないことが理由です。

残存期間が数年しかないのに、住宅が建て替えられているケースにおいては、土地の所有者(借地権設定者)の同意を得ているのでしょうが、期間終了後の建物の扱いや、その権利を譲渡する場合の取り決めはどのようになっているかいるも含め、仲介に入る場合には、それぞれ確認をしていかなければなりません。

査定するだけでもそのような状態ですから、不動産会社の多くは「借地権付き住宅」と聞いただけで「いや~申し訳ないのですが当社では扱っていませんので………」と断り、困り果てた借地権者が私のような不動産コンサルや、一部の取扱実績のある不動産業者・買取業者に駆け込みます。

手間がかかる割には一般的な売買と比較して仲介手数料の金額が低く、割に合いません。

ですが私のようなコンサルタントの場合には、販売が可能かどうかを有償調査(売却メリットについてなど判断材料とするための調査)として受任できますし、買取業者などは驚くほどの安値で借地権を買取りしています。

結局のところ、借地権を扱える業者数が多くないことから一部の業者に問い合わせが集中しているのが現状です。

所有者(借地権設定者)と地権者の意見調整など手間のかかる借地権ではありますが、考えようによってはそこにビジネスチャンスの「芽」が存在しているのかもしれません。