デジタル社会形成関係法律整備法により宅地建物取引業法も改正され、不動産関連契約が電磁的契約対象となり令和4年5月18日から施行されています。

この法律、正式名称は「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)」ですが、この法律自体は一部を除き令和3年9月1からの施行です。

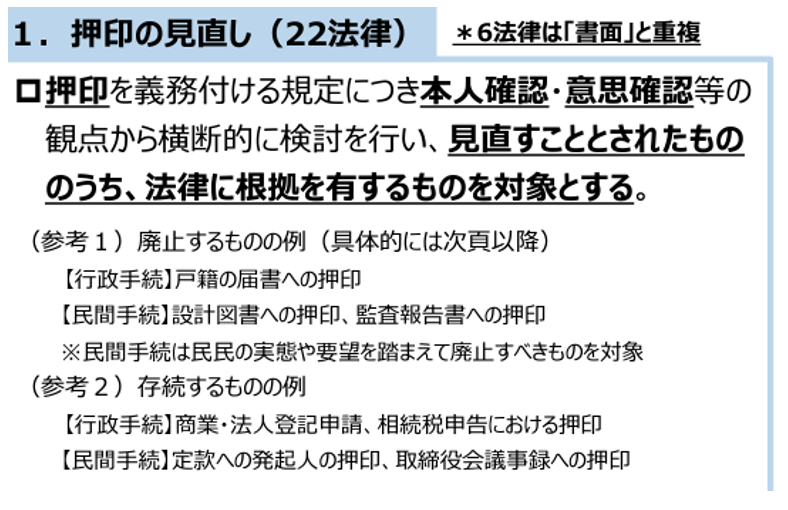

これによりマイナンバーを含めた行政手続きや民間手続きにおける押印を不要にするとともに、適用範囲である契約関連については電子書面による電磁的方式で行うことが可能となりました。

端的に言えば押印・書面に係る制度の見直しです。

とはいえ改正となる法律が「押印廃止」に関する改正法だけで22、「書面の見直し」で32もあり、さらにそれらは政令・省令等に紐づきますから管轄省を横断しての改正法全体を把握するのは一苦労です。

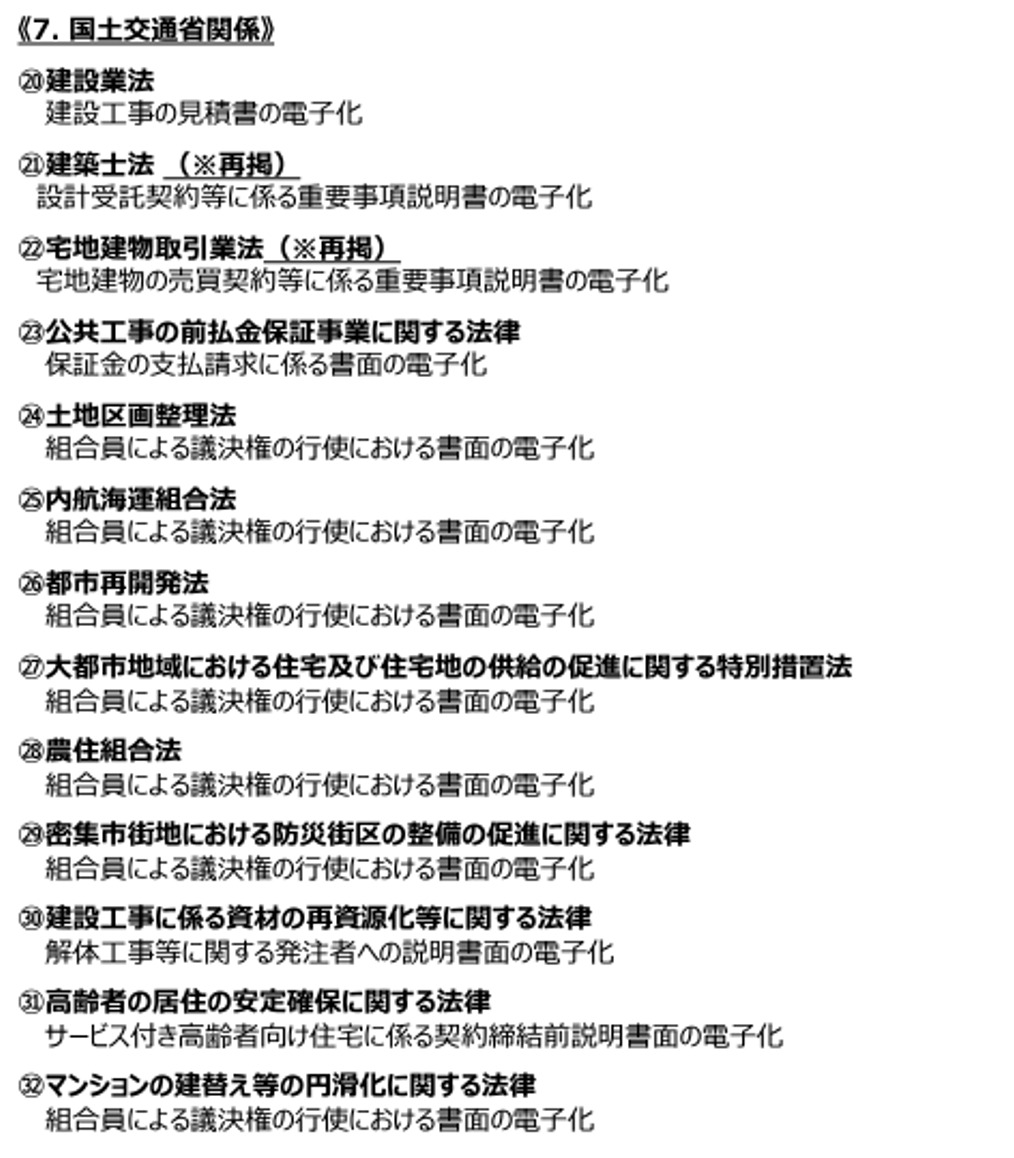

もっとも私たちが抑えておくべき不動産関連、つまり国交省管轄の改正法は以下の2つです。

「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う国土交通省関係政令の整備等に関する政令(令和3年政令第224号)」

「及びデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う国土交通省関係政令の整備等に関する省令(令和3年国土交通省令第53号)」

これら整備法に盛り込まれた規定のうち5月19日から施行されたのが下記3つです。

「宅地建物の売買契約等に係る重要事項説明等への押印廃止」

「宅地建物の売買契約等に係る重要事項説明書の電子化」

「借地借家法に係る定期借地権の設定や定期建物賃貸借における契約に係る書面・事前説明書の電子化」

これらは通常の不動産取引に密接に関係する改正ポイントですから正確に理解しておきたいものです。

また上記整備法の施行に併せ令和4年4月22日には「宅地建物取引業法施行令及び高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令の一部を改正する政令」も閣議決定されました。

不動産DX導入も含めてですが「法改正にたいしてどのような対策を取れば良いのか分からない」といった相談が筆者のもとに寄せられます。

とはいえすでに施行済ですから、今更慌ても仕方がありません。

じっくりと改正内容を理解したうえで、「むやみに飛びつくのではなく想定される利用頻度、使いこなせるかなども含め充分に検討することが大切」と説明をしています。

余談になりますが筆者のもとにも連日のように不動産DXセミナーやシステム導入案内が大量にメールなどで送られてきます。

ですがそれらの多くは導入メリットを強調しているものの、企業規模やDXに対応するにはどのような対策が必要か、またシステムを使いこなすための教育訓練や社内体制、メリットが享受できる社員数などについて考慮されていません。

販売が目的ですから当然ではありますが、導入ありきです。

そもそも法律の改正点について詳しく説明をせず「電磁的契約なら契約印紙の貼附が不要となり、とてもお得‼!」などごく一部のメリットを強調している内容も数多く見受けられます。

インターネットで見受けられる解説記事なども同様で、全体を俯瞰して書かれている記事はほとんどなく、DXシステム会社の紐付きだと思われるような記事が大半を占めています。

もっともシステムを導入すればそれなりに活用することは可能でしょう。

ですが自社にとってどのようなシステムを導入すれば良いのか、また企業規模や業務形態によってまったく導入が必要ないと言ったケースも数多く存在しているでしょう。

そうは言っても時代の趨勢は電子化ですから、かたくなに抗うことにメリットはありません。

いずれは「企業規模によらず何らかのDX導入が必須となる」ことは間違いないからです。

ただし導入時期が「イマ」なのか、それとも当面、様子見するのが正解かの判断は改正ポイントを正しく理解しメリットの対局にあるデメリットについて検討してからでも遅くはないでしょう。

今回はそのような観点から解禁された電磁的取引きについての改正ポイントと関連法、想定されるデメリットも含めた注意点なども交え解説します。

そもそもDXとは何か

初めに改正点のポイントではなく、今更ながらのDXについて解説します。

DXが「デジタルトランスフォーメーション」のことであるというのは、すでにご存じでしょう。

ですがDXは「進化したデジタル技術を浸透させることで人々の生活をより良いものへと変革する」といった概念でしかありません。

ですから日頃、皆様が利用されている電算化処理されるレインズや登記情報サービスは不動産DX化の象徴だと言えるでしょう。

「用語は知っているけれど活用方法も含めてよく分からない」と言った声も多いのですがこれはDXを固定的なシステムであると曲解しているからです。すでにその恩恵を少なからず享受しているはずです。

例えばアマゾンで商品を購入する際の「ポチッ」、いわゆる1クリック購入などはDX導入の成功事例として知られています。

ですから「不動産DX化の波に乗り遅れてはいけない!」などの広告に吊られてシステム業者に連絡をし、「アナログな営業手法ではそのうち事業が立ち行かなくなりますよ。すぐにでもわが社のシステムを導入して実績に反映させましょう」といった流暢な営業トークに惑わされるのではなく、自社に導入可能なシステムかどうか、そして使いこなせるかどうかをじっくりと吟味して検討することが大切でしょう。

同様の議論は国交省による意見交換会において何度も取り上げられているテーマであり、実際に筆者も参加をしていますが、毎回「必要であるのは間違いないが、現段階において企業規模・活用できる人材・該当する業務範囲などにより導入時期についても様々な考え方もあり一概にはいえない」との趣旨で総括され議論が終了していることからも明らかです。

もっとも不動産業界がIT音痴であると揶揄されるのは昨日今日に始まったことではありません。

慌てることはありませんが、少なからず理解を深めると同時に、必要に応じ導入を検討しなければ他社に後れをとってしまいます。

「押印廃止」について

余談が長くなりました。それでは具体的な改正ポイントについて解説しましょう。

まず「押印廃止」についてです。

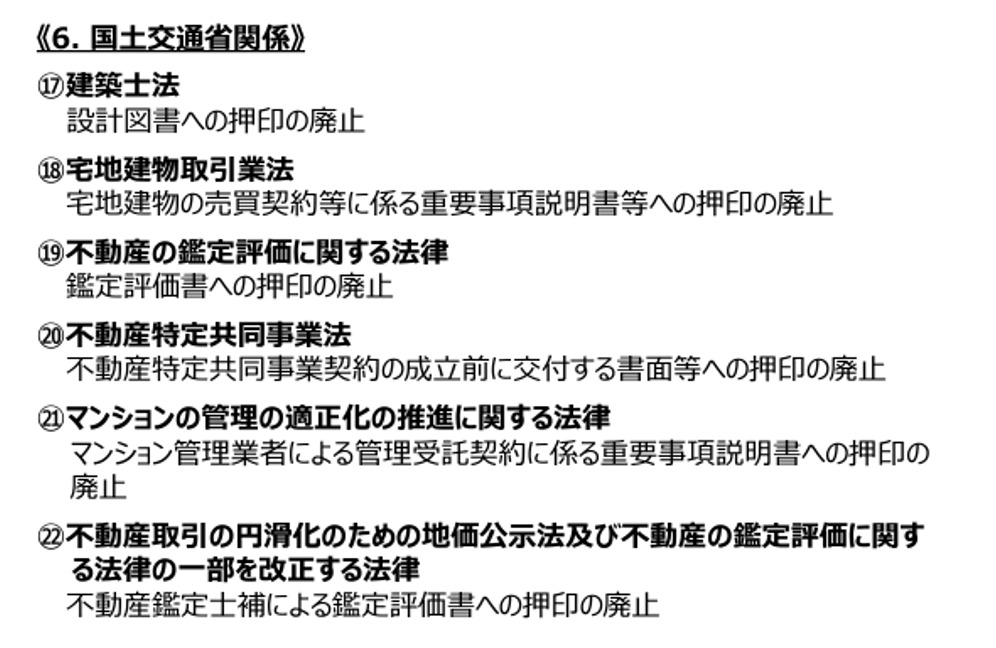

この22法律のうち国土交通省管轄「押印廃止」されたのは下記の書類です。

このうちもっとも身近なのが「売買契約等に係る重要事項説明書等への押印廃止」です。

押印が不要とされる「売買契約等に係る書類」とは、現在、宅地建物取引業法35条書面の重要事項説明書ならびに売買・交換・賃貸締結に関しての交付書面、いわゆる売買契約書(法37条書面)がその代表とされています。

曖昧な表現として「等」が用いられているのは、さらなる国土交通省令の改正などを見越してのことでしょう。

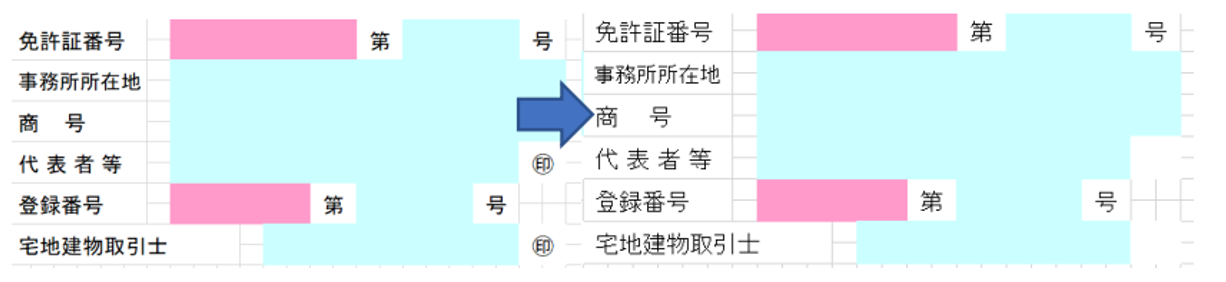

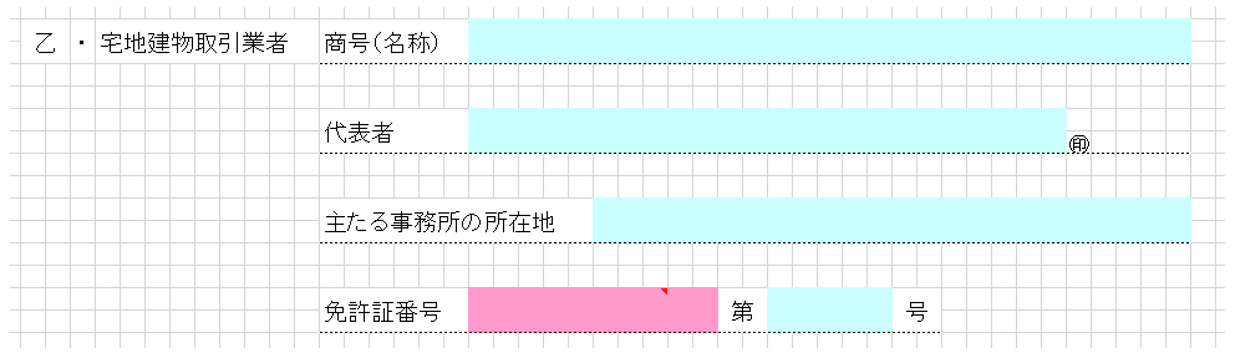

もっとも不要となったのは、第35条・第37条書面についての宅地建物取引士による押印です。

媒介・代理契約などの締結書面において、代表印は不要とされていませんので混同しないよう注意が必要です。

もっとも、自社が使用している35条・37条書面に宅地建物取引士の記名・押印欄が残されている場合もあるでしょうし、また重要書類として威厳を持たせるには押印が不可欠だと思われる方もいるでしょう。

押印が不要とされただけで禁止された訳ではありませんから、電磁的方法でない場合は好みで判断すれば良いでしょう。

余談になりますが、整備省令により宅地建物取引業者がその従業者に携帯させなければならない従業者証明書における押印規制も廃止されました。

これについては携帯が廃止されたのではなく、押印不要となっただけですのでご注意ください。

「書面の見直し」について

続いて書面の見直し、つまり電子化による提供・締結が認められた書類です。

お気づきかと思いますが「宅地建物の売買契約等に係る重要事項説明書の電子化」という記載がされており、売買契約書(法37条書面)は一体どうなのだと疑問に思うような表現がされています。

ですが宅地建物取引業法が改正され、37条5項において下記のように定められました。

「宅地建物取引業者は、第二項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であって第三項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる」

これは法37条書面に限らず法35条書面の交付についても同様の表現がされており、これにより国土交通省令で定められている範囲は現在、以下のようなものとされています。

- 媒介契約締結時書面(法第34条の2第1項)

- 指定流通機構への登録を証する書面(法第34条の2第6項)

- 重要事項説明書(法第35条第1~第3項)

- 契約締結書面(法第37条第1項及び第2項)

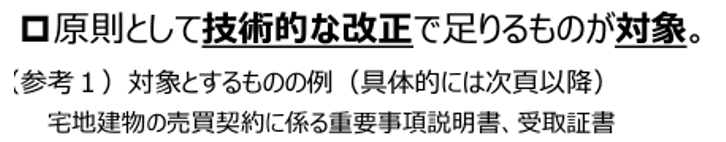

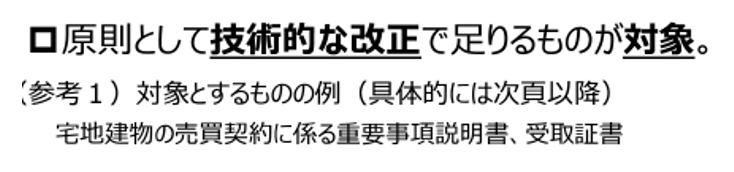

ただしこれ以外の書面についても、「技術的な改正で足りるものが対象」とされていますので、広義には受取証書・買付証明書なども該当すると解されています。

ただし無制限に電子化が認められている訳ではなく、前提として下記要件を満たしている必要があります。

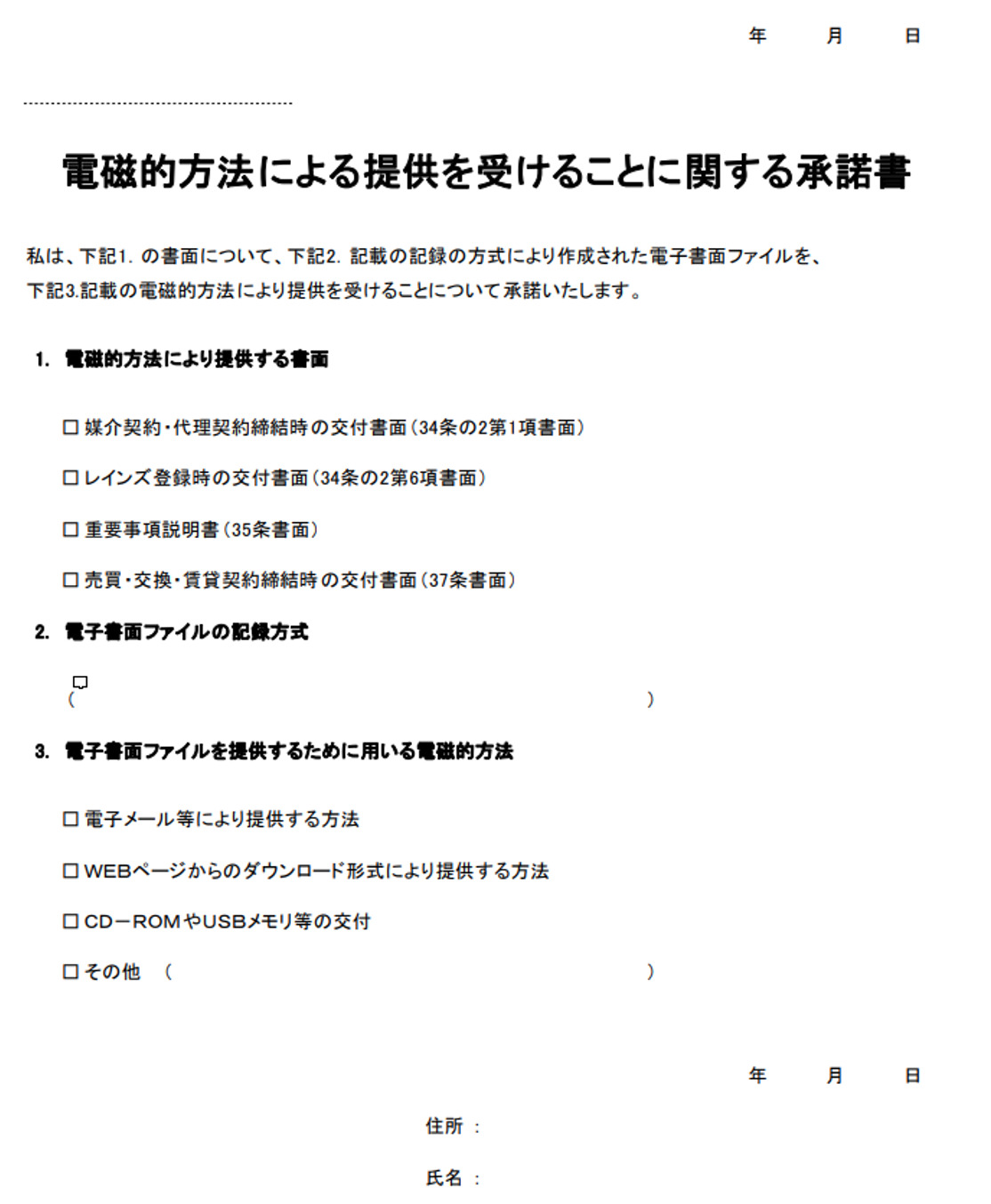

つまり勝手な解釈で提供することは許されず、予め電磁的提供に係る「承諾」を得たうえで電子書面を提供する必要があります。

承諾は「諾成」でも有効ですが、後日紛争を回避するため書面(これについても電磁的方法の流用が可能)にしておく方が良いでしょう。

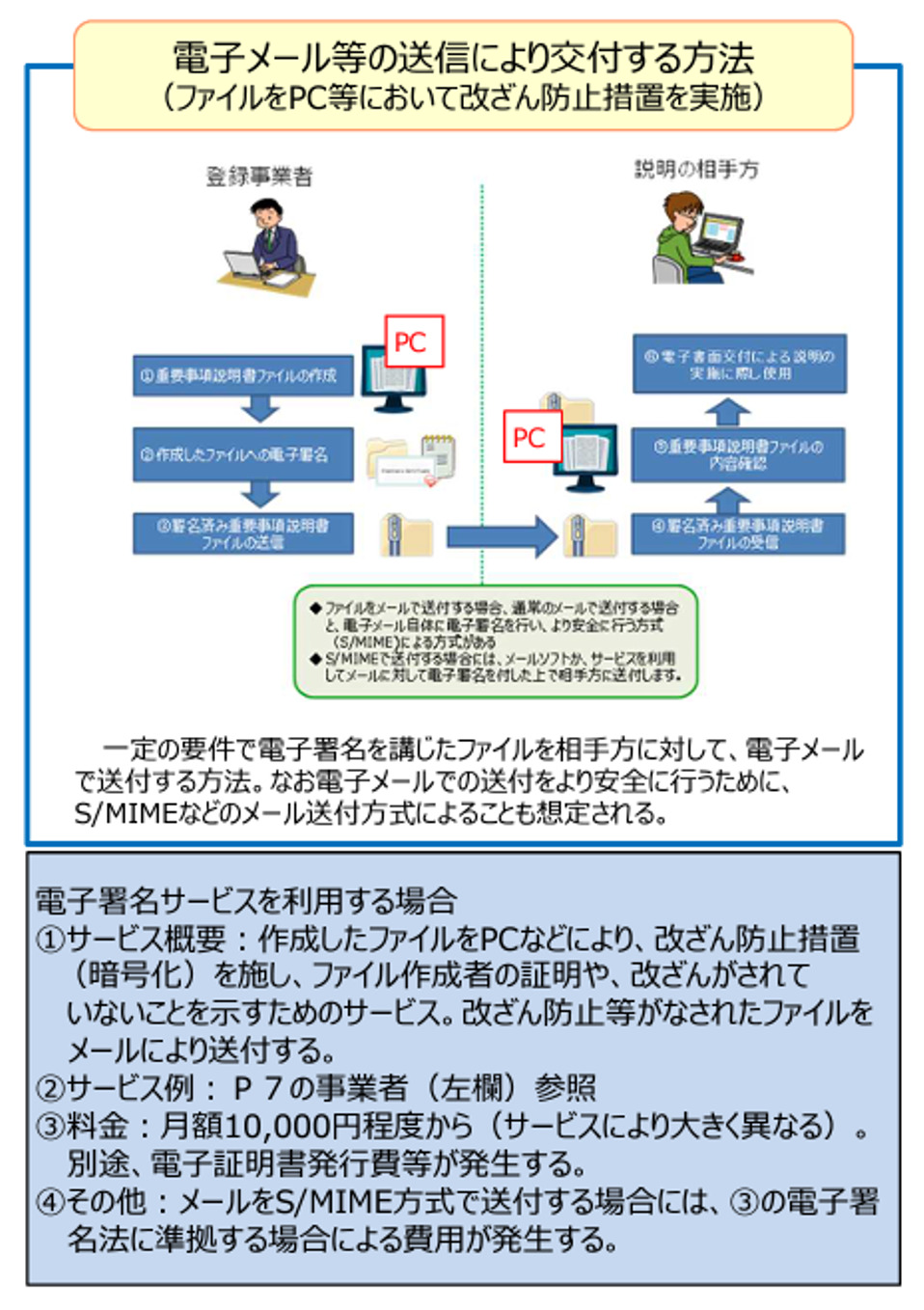

さらに電子データの改竄防止や証拠能力の付保には「タイムスタンプ」、「電子署名」などが必須とされます。

電磁的方法により書類を提供する場合、普通に考えれば対面取り引きを行うことはないでしょうから、重要事項に説明や契約の締結もITを活用して行うことになるでしょう。

その際には国土交通省が公開している「ITを活用した重要事項説明実施マニュアル」に準じ、映像や音声などの状況を確認したうえで行う必要があり、何らかの不具合が生じた場合には直ちに中断して問題の解消を図ることが求められています。

結局のところ電磁的取引を採用する場合、目的に応じた電子署名サービスの利用は不可欠なのです。

電子データの提供は電子メールによる送信だけではなく、契約当事者自身にサーバからダウンロードしてもらうほか、USBメモリなどによる提供も認められています。

利用するクラウドシステム等により利用料金は異なりますが、このようなシステム導入をしていなければ電磁的取引は行えないことを理解しておきましょう。

これら電子署名サービスを満たす要件としては

- 顧客が電子署名を施すファイルへの記録を出力して書面を作成できる。

- 重要事項説明書等の改竄がおこなわれていないかなどが確認できる。

- 書類作成をしたのが宅地建物取引士によるものかを確認し検証できる。

最低でもこの要件をクリアし、かつこのような電磁的取引に契約当事者全てが対応できることが前提となります。

導入検討前にメリットを理解する

最大のメリットは言うまでもなく業務の簡略化です。

言葉を変えればISOの概念に近いかも知れません。つまりシステム導入により業務を簡略化し、さらに個人の業務習熟度によらず一定レベルの品質が提供できるようになることです。

当然そこから派生する時間を本業に当てることが可能ですから業務効率は上がります。

電磁的取引は時代の趨勢ですから、いずれ不動産業界においてスタンダードな取引形態になることについて疑う余地はありません。

ですから検討したうえでメリットが多い場合にはいち早く導入し、慣れ親しんでおくのが良いでしょう。

現行法で簡略化されるのは添付書類を含む契約書や重要事項説明書の印刷・製本・郵送手間です。

もっともこれだけでもかなりの部分、手間や経費が削減できます。

また電磁的取引においてのネット記事において、受け取り方によっては印紙税が全て不要になるとの誤った情報が散見されますが、全ての取引書類に該当する訳ではありません。

売買契約書を含む交換・譲渡・贈与などの契約書は印紙税法上で「第1号の1文書」に該当しますが、契約金額が1万円以下である場合を除き本来であれば全て印紙が必要です。

電磁的取引を採用することにより印紙税が不要とされる根拠は以下のような3段論法によるものです。

①印紙税は、文書の作成に対し課税される。

②電子契約では、印刷による交付を目的として作成されていない。

③上記2点により、電子契約は印紙税の対象とはならない。

このような見解にたいし国税庁も「課税文書は印紙税法別表第1に掲げる文書を指すが、電子契約とは電子データにより契約内容を記録する方法と解され、文書の作成が行われていると言い難い。したがって印紙税法別表第1の課税文書に該当しない」との見解を示しています。

もっともこれは、国税庁の見解に基いているに過ぎず法令により規定されたものではありません。

現状でこの見解は弁護士や税理士などからも支持されていますが、電磁的方法で作成されていたとしても締結や保存方法、第三者への提供方法の如何によって課税対象とされる可能性は否定できません。

売買契約などを電磁的方法で締結する場合にはひとまず安心ですが、それ以外の書面に関しては都度、確認するなどの配慮が必要でしょう。

まとめ

今回は不動産DXのうち電子署名サービスの導入はいずれ必須となることを前提としたうえで、デジタル社会形成関係法律整備法による宅地建物取引業法改正について解説しました。

導入はいずれ必須である。

でもそれが「イマ」なのかについては、皆さんが考えて結論を出す必要があるでしょう。

不動産会社のミカタコラム【不動産業界のDXとは?メリットや実際の事例を紹介】でもDXにおけるメリットや導入成功事例を紹介しています。

上記の記事文中でもメリットとして

- 業務効率化

- 人手不足解消

- コスト削減

- 顧客満足向上

- 古いシステムからの脱却

などを上げていますがそれと対比するように「不動産業界に適したDXが何か手探り状態が続いている」と苦言を呈しています。

それに関しては筆者も同意見です。

DXが概念であると解説しましたが、不動産関連システムには様々なものがあります。

間取り作成や査定システムのほか、VR技術による提案ツールなどそれぞれ特徴がありどれも素晴らしいものです。

ですがどのような素晴らしいシステムであっても、習熟するには相応の練度が必要とされ、また提案等の営業手法も導入したシステムにより変えていく必要があるでしょう。

無目的にそのようなシステムを導入し続ければ、結果的に業務の簡素化ではなく余計な労力が必要になるだけという結果になりかねません。

結局のところどのような業務についてDX化を進めるか、そして導入によりどのような成果を求めるか人材・費用・労力などの観点からも充分に検討してから導入するのが良いのでしょう。